Le Fort Saint Jean, à Marseille

1423 : Début du sac de Marseille par les Aragonais

Pendant trois jours, jusqu'au 23 novembre, les troupes du roi Alphonse V d'Aragon vont saccager la ville : la raison profonde de cet épisode - l'un des plus tragiques de la cité phocéenne... - est à rechercher dans l'affrontement de la seconde maison d'Anjou-Provence et de la maison d'Aragon - déjà détentrice de la Sicile - pour la possession du royaume de Naples.

Marseille fit donc, là, les frais d'un conflit qui ne la concernait que très vaguement, et de très loin.

Dix-huit galères et douze vaisseaux aragonais longèrent les côtes provençales, en ce mois de novembre 1423, passant au large de Nice puis de Toulon. La ville de Marseille était notoirement désarmée et, surtout, privée de sa flotte.

Une chaîne amovible devait interdire l'entrée du port, mais elle se composait en fait de deux chaînes de quinze mètres environ, fixées, au milieu de la passe, à une sorte de tour en bois : la défense était donc assez illusoire, et plutôt symbolique.

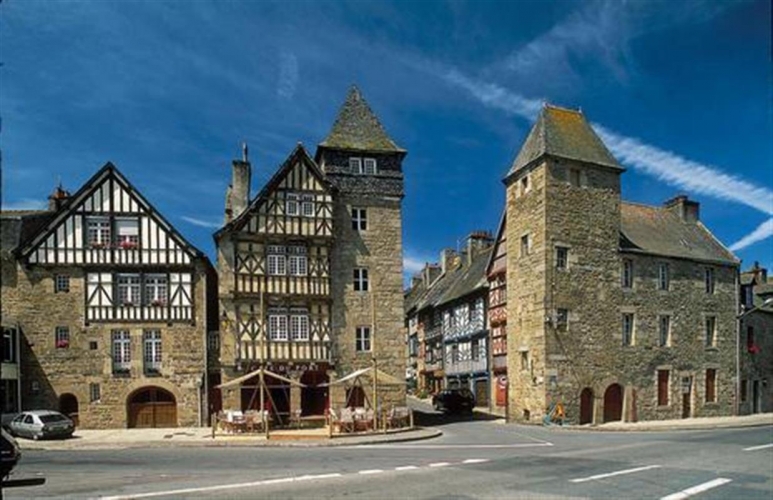

Le 18 novembre, les postes de guet de Marseilleveyre et de la Garde signalèrent l'arrivée de la flotte aragonaise. Le 20 novembre un premier contingent de soldats débarqua. Ils se heurtèrent à la résistance acharnée des défenseurs de la tour Maubert (la tour carrée ci dessus, à droite, reconstruite par la suite, et devenue aujourd'hui la célèbre Tour du roi René, incluse maintenant dans le Fort Saint-Jean, l'autre tour, ronde, à gauche, étant la Tour du Fanal), mais la chaîne qui barrait l'entrée du port fut brisée et les galères catalanes pénétrèrent dans le port.

Alors commença le pillage de la ville : les habitants se défendirent maison par maison, mais les catalans mirent le feu partout. Avec le violent mistral, celui-ci se propagea très rapidement. Le pillage et l'incendie durèrent trois jours.

Alphonse V repartit en Aragon à la fin du mois de novembre, en emportant comme trophée les deux parties de la chaîne du port. Mais, à cause des malfaiteurs, qui continuèrent le pillage, les habitants mirent du temps à revenir dans la ville, qui "disparut" ainsi, en quelque sorte, cessant presque d'exister, pendant plusieurs jours.

Depuis 1423, la chaîne qui barrait l'entrée du Port de Marseille est exposée dans la cathédrale de Valence, en Espagne...

Lire la suite

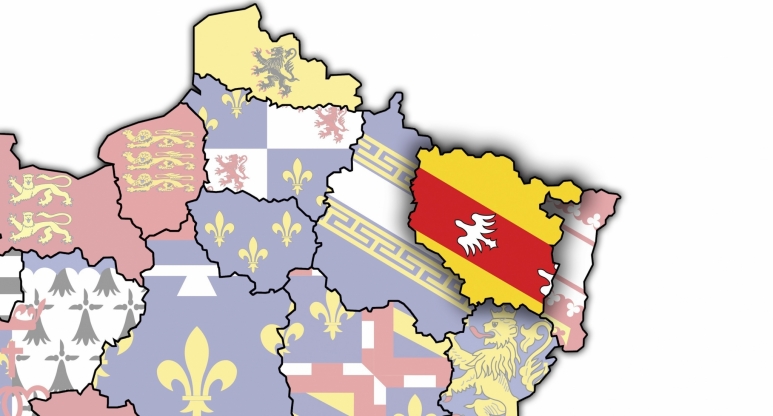

Depuis 2013, les Ostensions limousines font partie du Patrimoine culturel mondial de l'humanité : ainsi en a décidé la Commission ad hoc de l'UNESCO, réunie cette année-là... en Azerbaïdjan.

Depuis 2013, les Ostensions limousines font partie du Patrimoine culturel mondial de l'humanité : ainsi en a décidé la Commission ad hoc de l'UNESCO, réunie cette année-là... en Azerbaïdjan.

Les premières expériences convaincantes faites avec la vapeur en tant que source d'énergie de propulsion remontent à la seconde moitié du XVIIIème siècle, et font suite à la découverte de la pression atmosphérique par Torricelli en 1643 (confirmés et prouvés par Pascal cinq ans plus tard : voir l'

Les premières expériences convaincantes faites avec la vapeur en tant que source d'énergie de propulsion remontent à la seconde moitié du XVIIIème siècle, et font suite à la découverte de la pression atmosphérique par Torricelli en 1643 (confirmés et prouvés par Pascal cinq ans plus tard : voir l'