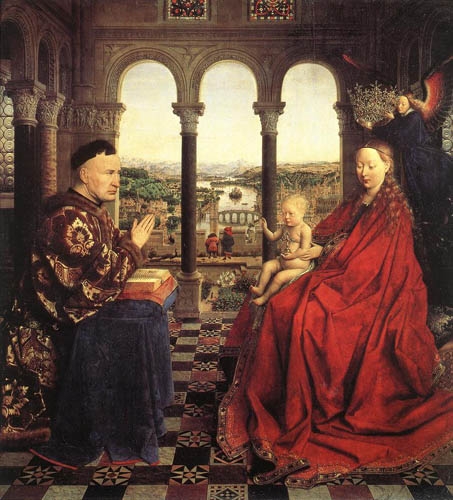

Le pays de Forcalquier, l'un des sièges de la cour de Provence, au temps de Raymond-Bérenger

1295 : Mort de Marguerite de Provence, épouse de Saint-Louis

Fille de Raymond-Béranger IV de Provence et de Béatrice de Savoie, elle a épousé le jeune Louis IX de France (1226-1270) en 1234, lorsqu'il avait vingt ans. Ensemble, ils ont eu 11 enfants : à la mort de Louis IX, devant Tunis, c'est leur deuxième garçon, Philippe III, dit le Hardi (1245-1285), qui devint roi, après la mort prématurée de son frère aîné, le premier fils du couple : Louis...

Par son mariage avec le futur Saint-Louis, Marguerite fait entrer la Provence dans la sphère d'influence royale, et initie le long processus qui aboutira, en 1481, à ce qu'elle devienne française (voir l'Éphéméride du 15 janvier).

Devenue reine, elle vit également ses trois autres sœurs le devenir (elle n'eut pas de frères), et le fait mérite d'être brièvement raconté : le père de Marguerite, Raymond Bérenger IV de Provence, était l'unique fils d'Alphonse II, comte de Provence, et de Gersende, comtesse de Forcalquier, issue de la maison de Sabran.

En 1209, alors que Raymond Bérenger IV avait environ douze ans, son père mourut à Palerme; son oncle, le roi Pierre II d'Aragon assura sa tutelle, mais il fut tué à la bataille de Muret, en 1213 (voir l'Éphéméride du 12 septembre). De grands troubles s'ensuivent en Provence, pour savoir qui assurerait le pouvoir : finalement, la noblesse provençale prit le parti de Gersende de Forcalquier et, de fait, Raymond Bérenger assura solidement son pouvoir, Gersende lui cédant le comté de Forcalquier pour se retirer au monastère de Celles.

Il se débarrassa de son rival le comte de Toulouse, également marquis de Provence (une Provence que sa famille voulait annexer la...) et n'hésita donc pas à soutenir la croisade contre les Albigeois : il conquit Avignon avec le roi de France Louis VIII en 1226.

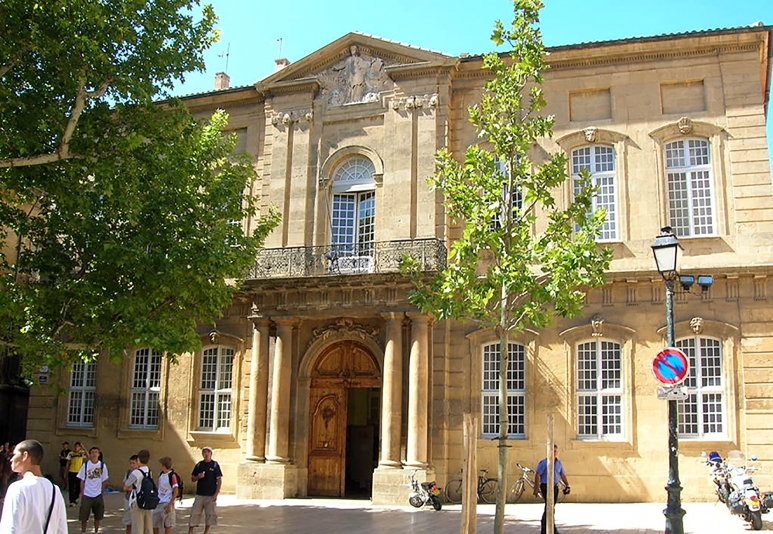

C'est lui qui fit bâtir l'église Saint Jean de Malte premier édifice ogival (improprement appelé "gothique") de Provence à Aix-en-Provence, où il est enterré.

De son union avec Béatrice de Savoie sont issues quatre filles, qui devinrent, donc, toutes reines, Raymond Bérenger ayant suivi les sages avis de son bon conseiller, Romée de Villeneuve :

• Marguerite de Provence (1221-1295), reine de France par son mariage avec Louis IX;

• Éléonore de Provence (1223-1291), reine d'Angleterre par son mariage avec Henri III;

• Sancie de Provence (v.1225-1261), comtesse de Cornouailles par son mariage avec Richard de Cornouailles, aussi roi des Romains;

• Béatrice de Provence, à qui son père laissa la Provence en héritage lorsqu'il mourut, épousa Charles 1er d'Anjou (1227-1285), comte d'Anjou et du Maine, roi de Sicile et de Naples...

On montre aujourd'hui, dans le pays de Forcalquier, la Ferme des Quatre Reines : singulier destin que celui de cette famille de quatre filles, à l'avenir d'abord mal assuré, et qui devait finalement se révéler si heureux...

Sceau de Marguerite de Provence, femme de Louis IX, reine de France et dame d’Étampes, conservé aux Archives Nationales

Robert de Clermont, sixième et dernier garçon du couple, et dixième et avant-dernier de ses onze enfants, est aux origines de la Maison de Bourbon, représentante actuelle de la Maison de France : voir l'Éphéméride du 7 février.

Lire la suite

La vie de Bernard Palissy fut à l'image de son époque : troublée à l'extrême par les horreurs des Guerres de religion.

La vie de Bernard Palissy fut à l'image de son époque : troublée à l'extrême par les horreurs des Guerres de religion.