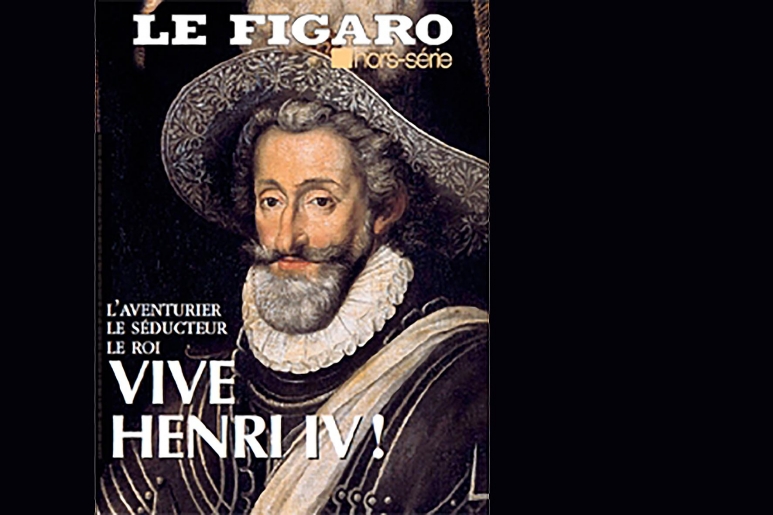

La célèbre salière de François 1er, oeuvre de Benvenuto Cellini

1571 : Mort de Benvenuto Cellini

Natif de Florence, Cellini ne vécut que cinq années en France, de 1540 à 1545.

Il fait partie de cette cohorte d'artistes italiens que François premier, ébloui par toutes les beautés qu'il avait vues lors de ses expéditions en Italie, fit venir en France afin d'y donner une impulsion définitive non pas à "la Renaissance", mais à la Renaissance française : car, comme plus tard Lully ou Le Bernin - italiens eux aussi - tous ces artistes travaillèrent, avec les artistes locaux, non à la simple importation d'un art extérieur, mais à la création d'une façon française de vivre et penser la Renaissance : Léonard de Vinci, bien sûr, mais aussi Andrea del Sarto - ancêtre direct de Maxime Real del Sarte, fondateur des Camelots du Roi en 1908 - Le Boccador, Luca Penni, Rosso, Le Primatice...

Si Léonard de Vinci et Le Boccador travaillèrent à Chambord (et Le Boccador à l'Hôtel de ville de Paris), Benvenuto Cellini, avec Luca Penni, Rosso et Le Primatice, fut essentiellement actif à Fontainebleau, à tel point qu'on a pu parler de l'Italie à Fontainebleau, ou de l'École de Fontainebleau...

Tout à la fois dessinateur, orfèvre, fondeur, médailleur, sculpteur, Cellini appliqua les techniques et la précision de l'orfèvrerie à son travail de sculpteur. On aura dans les trois liens suivants un aperçu de son travail à Fontainebleau :

• http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/la-nymphe-de-fontainebleau

La nymphe de Fontainebleau, au Musée du Louvre

Pour en savoir un peu plus sur le travail des Italiens au Château de Fontainebleau, voir notre Éphéméride du 7 août :

• Louis VII pose la première pierre du château de Fontainebleau

Et pour en savoir un peu plus sur l'École de Fontainebleau :

• http://www.italieaparis.net/ecolefontainebleau.php

Lire la suite

Le roi Jean II (le Bon) était prisonnier à Londres, après sa défaite de Poitiers, en 1356. Il était, ainsi, le deuxième roi de France fait prisonnier sur le champ de bataille (voir l'

Le roi Jean II (le Bon) était prisonnier à Londres, après sa défaite de Poitiers, en 1356. Il était, ainsi, le deuxième roi de France fait prisonnier sur le champ de bataille (voir l'

Mort sans enfants - comme ses deux frères, ayant régné avant lui - Louis X et Philippe V - Charles est le dernier des trois garçons de Philippe le Bel, qui a eu également une fille, Isabelle, mariée au roi d'Angleterre.

Mort sans enfants - comme ses deux frères, ayant régné avant lui - Louis X et Philippe V - Charles est le dernier des trois garçons de Philippe le Bel, qui a eu également une fille, Isabelle, mariée au roi d'Angleterre.

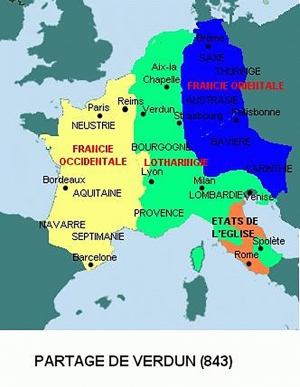

Dès la mort de Charlemagne, rien ne va plus dans son immense empire, gouverné par un fils faible : Louis "le débonnaire".

Dès la mort de Charlemagne, rien ne va plus dans son immense empire, gouverné par un fils faible : Louis "le débonnaire".