Éphéméride du 15 juillet

1099 : Les Croisés s'emparent de Jérusalem

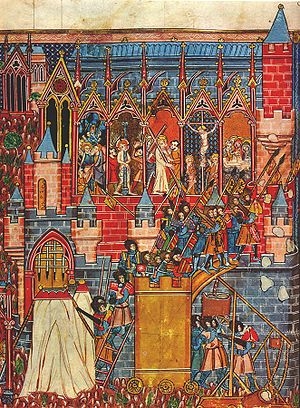

Partis de France en 1096, à l'appel du pape Urbain II, qui avait prêché la Croisade à Clermont (voir l'Éphéméride du 27 novembre), les Croisés, emmenés par Godefroy de Bouillon et le comte de Toulouse, font leur entrée dans la ville (enluminure d'époque ci-dessous) : c'est la naissance du Royaume latin de Jérusalem, Godefroy de Bouillon prenant en charge l'administration du lieu, au titre d'Avoué du Saint-Sépulcre.

• Écouter : Chanson de Croisade, de Thibaut IV, Comte de Champagne et Roi de Navarre : THIBAUT CHANSON 4.mp3

• Et, dans notre album L'Aventure France racontée par les cartes, voir les deux photos "La route des Croisades (I/II)" et "...et les Etats latins d'Orient (II/II)"

Les croisades se sont déroulées sur une période de deux cents ans, allant du XIème au XIIIème siècle : il est donc nécessaire, comme le note Jean Sévillia, dans son Historiquement correct, de "séparer le bon, grain de l'ivraie", de re-situer les croisades dans leur contexte et de rappeler leur but initial.

Dès les premiers temps de la chrétienté, les fidèles affluèrent vers Jérusalem pour se recueillir sur le tombeau du Christ, comme sainte Hélène, la mère de Constantin, vers 330.

Dès les premiers temps de la chrétienté, les fidèles affluèrent vers Jérusalem pour se recueillir sur le tombeau du Christ, comme sainte Hélène, la mère de Constantin, vers 330.

Or, après la mort de Mahomet (632), les musulmans lancèrent un grand mouvement de conquêtes, et s'emparèrent de Jérusalem en 638, mais aussi des deux tiers de l'Empire romain d'Orient, de toute l'Afrique du Nord, de l'Espagne et du Portugal et entrèrent même en France (carte ci dessus)...

À Jérusalem et dans les autres lieux saints (Bethléem, Nazareth...), les chrétiens, réduits à l'état de dhimmis, conservèrent le droit de pratiquer leur culte; les pèlerins venus du monde entier, eux, conservèrent celui d'accéder aux différents lieux saints, moyennant le paiement d'une taxe.

Mais, en 1009, le sultan Hakem ordonne la destruction de la basilique du Saint-Sépulcre et inaugure une vague de persécutions : les chrétiens doivent se convertir à l'Islam ou devenir esclaves.

Puis, plus grave encore, les Turcs Seldjoukides s'emparent de Jérusalem en 1078 et, là, en interdisent carrément l'accès aux chrétiens : comme l'écrit encore Jean Sévillia, "la croisade, c'est une riposte à l'expansion militaire de l'Islam, une réplique à l'implantation des Arabes et des Turcs en des régions dont les villes, berceau du christianisme au temps de saint Paul, ont été le siège des premiers évêchés. Des régions où les fidèles du Christ sont désormais persécutés..."

Il est bien clair que l'agression première, la persécution et la provocation première sont le fait des musulmans eux-mêmes, à qui les Chrétiens n'ont fait que "répondre" par les Croisades, même si la réponse ne fut pas forcément - c'est bien clair aussi... - exempte de tout excès et de toute erreur...

Imaginons, aujourd'hui, que l'Arabie Saoudite mène une guerre contre une puissance étrangère; que l'Arabie perde cette guerre, et se voit intégralement conquise par son adversaire, qui fermerait les lieux saints musulmans de La Mecque et Médine, et en interdirait l'accès aux musulmans du monde entier : que feraient ceux-ci ? Poser la question c'est, évidemment, y répondre, et répondre à cette autre question (en fait, la même) : pourquoi les Croisades ?...

• Prenant encore un peu plus de recul historique, et un peu de hauteur, René Grousset, dans son magistral "Bilan de l'Histoire", ne dit pas autre chose :

"...La catastrophe de 1453 qui était à la veille de survenir dès 1090 sera reculée de trois siècles et demi… Pendant ce temps, la civilisation occidentale acheva de se constituer et devint capable de recevoir l'héritage de l'hellénisme expirant… La croisade ne fut pas autre chose que l'instinct de conservation de la société occidentale en présence du plus redoutable péril qu'elle ait jamais couru. On le vit bien quand l'Occident renonça à cet effort..."

• Enfin, Chateaubriand a proposé une belle "défense des Croisades" dans son "Itinéraire de Paris à Jérusalem..." : dans notre Album Écrivains royalistes (I) : Chateaubriand, voir la photo "Défense des Croisades"...

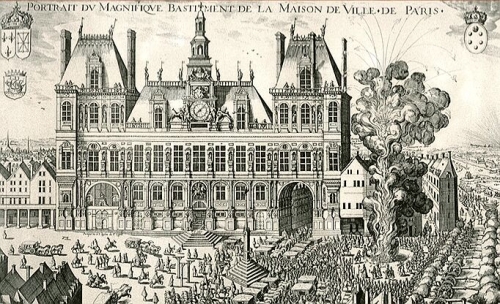

1533 : Pose de la première pierre de l'Hôtel de Ville de Paris

Les quatre allégories en bas-reliefs représentent :

• 1 et 2, au nord (côté rue du Faubourg Saint Martin) : la Prise du Limbourg en 1675 (une femme assise près d'un lion couché) et la Défaite des Allemands (Louis XIV en dieu Mars, portant l'écu de la France et repoussant l'aigle germanique pour protéger une femme et un vieillard).

• 3 et 4, au sud : la Rupture de la Triple Alliance (Louis XIV en Hercule à demi nu, portant sa perruque et tenant sa massue tandis qu'il foule aux pieds Achéloos ou Géryon) et la prise de Besançon (Louis XIV surmonté d'une Renommée, debout devant un palmier et un olivier et recevant les clefs d'une femme portant le genou à terre).

L'édification de la Porte Saint Martin est à rapprocher de celle de la Porte Saint Denis (Éphéméride du 15 juin) et, plus généralement, des travaux de démolition de l'enceinte de Louis XIII, créant le Cours Royal ou Nouveau Cours, à l'origine des Grands Boulevards (Éphéméride du 7 septembre)...

1737 : Naissance de Louise de France, dernière fille de Louis XV

Louise-Marie de France, dite Madame Louise ou Madame Dernière, était la plus jeune des enfants de Louis XV et de Marie Leszczyńska, et le dixième enfant que la reine mit au monde. Le roi la surnommait affectueusement Chiffe : elle resta toujours une princesse à part, fuyant le monde, et attirée par la religion.

En 1770, alors que la cour préparait le mariage du nouveau Dauphin, futur Louis XVI, et de Marie Antoinette, Louise sollicita de son père l'autorisation de se faire carmélite. Elle prit l'habit le 10 octobre 1770 et prononça ses vœux le 12 septembre 1771 au Carmel de Saint-Denis, le "plus pauvre carmel de France" d'après la rumeur, où la règle passait pour très rude. Comme nom de religieuse, elle choisit Thérèse de Saint-Augustin en hommage à sainte Thérèse d'Avila, mystique et réformatrice de l'ordre des carmélites.

Elle est fut élue prieure du Carmel. Ses derniers mots furent :

"Au paradis ! Vite ! Au grand galop !"

Visite de Louis XV à Madame Louise de France au Carmel de Saint-Denis

Huile de Maxime Le Boucher

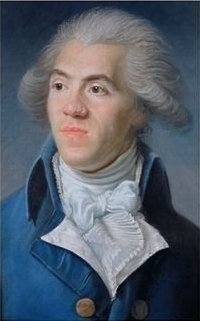

1791 : "Discours sur l'inviolabilité royale"

Il est prononcé à la tribune de l'Assemblée par Antoine Barnave, chargé de ramener la famille royale à Paris après l'évasion manquée de Varennes :

"...Je place ici la véritable question. Allons-nous terminer la Révolution, allons-nous la recommencer ?... Un pas de plus serait un acte funeste et coupable; un pas de plus dans la ligne de la liberté serait la destruction de la royauté ; un pas de plus dans la ligne de l'égalité, la destruction de la propriété...

Aujourd'hui, Messieurs, tout le monde doit sentir que l'intérêt commun est que la Révolution s'arrête. Ceux qui ont perdu doivent s'apercevoir qu'il est impossible de la faire rétrograder et qu'il ne s'agit plus que de la fixer; ceux qui l'ont faite et qui l'ont voulue doivent apercevoir qu'elle est à son dernier terme, que le bonheur de leur patrie, comme leur gloire, exige qu'elle ne se continue pas plus longtemps..."

"...Sorti de Paris le 25 juin, Napoléon attendait à la Malmaison (ci contre) son départ de France... La Malmaison, où l'empereur se reposa, était vide. Joséphine était morte; Bonaparte, dans cette retraite, se retrouvait seul. Là il avait commencé sa fortune; là il avait été heureux; là il s'était enivré de l'encens du monde; là, du sein de son tombeau, partaient les ordres qui troublaient la terre.

"...Sorti de Paris le 25 juin, Napoléon attendait à la Malmaison (ci contre) son départ de France... La Malmaison, où l'empereur se reposa, était vide. Joséphine était morte; Bonaparte, dans cette retraite, se retrouvait seul. Là il avait commencé sa fortune; là il avait été heureux; là il s'était enivré de l'encens du monde; là, du sein de son tombeau, partaient les ordres qui troublaient la terre.  ...Depuis le 1er juillet, des frégates l'attendaient dans la rade de Rochefort : des espérances qui ne meurent jamais, des souvenirs inséparables d'un dernier adieu, l'arrêtèrent... Il laissa le temps à la flotte anglaise d'approcher. Il pouvait encore s'embarquer sur deux lougres qui devaient joindre en mer un navire danois (c'est le parti que prit son frère Joseph); mais la résolution lui faillit en regardant le rivage de France. Il avait aversion d'une république; l'égalité et la liberté des États-Unis lui répugnaient. Il penchait à demander un asile aux anglais : "Quel inconvénient trouvez-vous à ce parti ?" disait-il à ceux qu'il consultait. - "L'inconvénient de vous déshonorer", lui répondit un officier de marine : "Vous ne devez pas même tomber mort entre les mains des Anglais. Ils vous feront empailler pour vous montrer à un schelling par tête."

...Depuis le 1er juillet, des frégates l'attendaient dans la rade de Rochefort : des espérances qui ne meurent jamais, des souvenirs inséparables d'un dernier adieu, l'arrêtèrent... Il laissa le temps à la flotte anglaise d'approcher. Il pouvait encore s'embarquer sur deux lougres qui devaient joindre en mer un navire danois (c'est le parti que prit son frère Joseph); mais la résolution lui faillit en regardant le rivage de France. Il avait aversion d'une république; l'égalité et la liberté des États-Unis lui répugnaient. Il penchait à demander un asile aux anglais : "Quel inconvénient trouvez-vous à ce parti ?" disait-il à ceux qu'il consultait. - "L'inconvénient de vous déshonorer", lui répondit un officier de marine : "Vous ne devez pas même tomber mort entre les mains des Anglais. Ils vous feront empailler pour vous montrer à un schelling par tête."  Il y a quelque chose de pire qu'un défaut de sincérité dans la démarche de Bonaparte; il y a oubli de la France : l'empereur ne s'occupa que de sa catastrophe individuelle; la chute arrivée, nous ne contâmes plus pour rien à ses yeux. Sans penser qu'en donnant la préférence à l'Angleterre sur l'Amérique, son choix devenait un outrage au deuil de la patrie, il sollicita un asile au gouvernement qui depuis vingt ans soudoyait l'Europe contre nous, de ce gouvernement dont le commissaire à l'armée russe, le général Wilson, pressait Kutuzoff dans la retraite de Moscou, d'achever de nous exterminer : les Anglais, heureux à la bataille finale, campaient dans le Bois de Boulogne. Allez donc, ô Thémistocle, vous asseoir tranquillement au foyer britannique, tandis que la terre n'a pas encore achevé de boire le sang français versé pour vous à Waterloo !

Il y a quelque chose de pire qu'un défaut de sincérité dans la démarche de Bonaparte; il y a oubli de la France : l'empereur ne s'occupa que de sa catastrophe individuelle; la chute arrivée, nous ne contâmes plus pour rien à ses yeux. Sans penser qu'en donnant la préférence à l'Angleterre sur l'Amérique, son choix devenait un outrage au deuil de la patrie, il sollicita un asile au gouvernement qui depuis vingt ans soudoyait l'Europe contre nous, de ce gouvernement dont le commissaire à l'armée russe, le général Wilson, pressait Kutuzoff dans la retraite de Moscou, d'achever de nous exterminer : les Anglais, heureux à la bataille finale, campaient dans le Bois de Boulogne. Allez donc, ô Thémistocle, vous asseoir tranquillement au foyer britannique, tandis que la terre n'a pas encore achevé de boire le sang français versé pour vous à Waterloo !

1852 : Création du Bataillon de Joinville

À l'époque où le service militaire était obligatoire, les plus grands champions ont fait leurs classes au Bataillon de Joinville, qui ne survécût pas à la fin de la conscription obligatoire, et fut dissous en juin 2002.

Basé à Fontainebleau, le Centre national des sports de la Défense est en quelque sorte, aujourd'hui, l'ancien Bataillon de Joinville, après la fusion de diverses entités militaires plus particulièrement chargées de la formation physique et sportive de haut niveau. Les héritiers de ces unités fusionnées avec l'ancien Bataillon de Joinville sont donc des médaillé(e)s olympiques qui se sont engagé(e)s pour cinq ans - au moins - dans l'armée.

En dehors de stages de cohésion et d'aguerrissement pour ces sportifs devenus des militaires, ces athlètes ont surtout un rôle de représentation au sein de l'armée. En contrepartie, le ministère de la Défense leur permet de se consacrer à leur sport, leur verse un salaire et leur offre, à terme, une possibilité de reconversion...

L’accord franco-brésilien relatif à la construction d’un pont sur le fleuve Oyapock et de la liaison routière reliant la Guyane et l’État de l’Amapa est signé à l’occasion de la visite du président Luiz Inacio Da Silva Lula en France.

Un pont relie donc, désormais, la France au Brésil, pays avec lequel – on l'ignore souvent – elle partage sa plus longue frontière terrestre : plus de 700 kilomètres de bout en bout, dont plus de 400 au long de l’Oyapock.

Cette Éphéméride vous a plu ? En cliquant simplement sur le lien suivant, vous pourrez consulter, en permanence :

Cette Éphéméride vous a plu ? En cliquant simplement sur le lien suivant, vous pourrez consulter, en permanence :

• la Table des Matières des 366 jours de l'année (avec le 29 février des années bissextiles...),

• l'album L'Aventure France racontée par les cartes (211 photos),

• écouter 59 morceaux de musique,

• et découvrir pourquoi et dans quels buts lafautearousseau vous propose ses Ephémérides :

lafautearousseau

Commentaires

Revenons 10 jours en arrière. Quels sont les médias (journaux ou chaînes de télévision) qui ont, à l’exception de lafautearousseau, rappelé il y a 10 jours les massacres d’Oran du 5 juillet 1962 : il y a 56 ans ?

Il y a des commémorations que notre république se plaît à occulter, il n’en est pas de même de la shoah.

Vous avez raison, "C. Fiol"; nos Ephémérides ont été faites pour cela : remettre l'Histoire à l'endroit, y ré-introduire ceux que le Système à "effacés" à la Staline, Pol Pot, Ho Chi Minh et autres Terroristes, tous héritiers et fils naturels de Robespierre... Voilà pourquoi nous avons évoqué le massacre d'Oran; pourquoi nous évoquons les généraux vendéens; pourquoi nous parlons de tout "ce" et de tous "ceux" que le Système efface de la mémoire collective, par sa conspiration du silence..., Merci de nous lire, et, ce faisant, de nous soutenir...