Éphéméride du 8 juillet

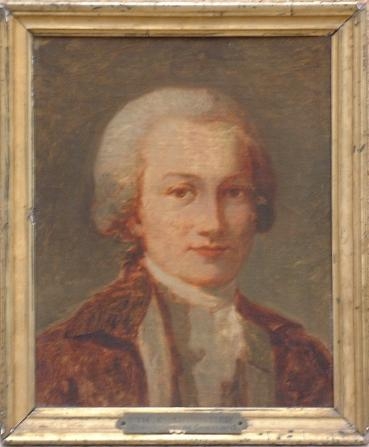

1540 : Unique date certaine concernant le peintre Jean Clouet...

Jean Clouet fut vraisemblablement le fils de Michel Clauwet (ou Clauet), peintre de Bruxelles. Ses fils, Janet et Polet, sont cités en 1499 dans un acte de succession de leur grand-père, Simon Marmion.

La date de naissance de Jean Clouet, ainsi que celle de son arrivée en France, restent inconnues. Il entra probablement directement au service du roi François 1er, après avoir déjà travaillé pour Louis XII et pour Charles VIII. Cependant, aucune de ses œuvres n'est datée d'avant le règne de François 1er.

Clouet est cité comme peintre du roi dans les comptes royaux à partir de 1516 et jusqu’en 1536. D’abord valet de garde-robe, Janet (nommé aussi Jehannet ou Jainet) devint, en 1519, valet de garde-robe extraordinaire, puis, à partir de 1524, membre des "peintres et gens de mestier", catégorie créée par François 1er.

Entre 1521 et 1525 les actes notariaux indiquent que Jean Clouet habitait à Tours. Il y épousa, vers 1522, Jeanne Boucault, fille de Gatien Boucault, orfèvre et bourgeois de la ville. Vers 1529, probablement, le couple s’installa à Paris : en 1532, Clouet y fut parrain d’une fille de Guillaume Geoffroy, peintre, et le 8 juillet 1540, d’un enfant d’un autre peintre, Mathurin Régnier.

Clouet resta dans la capitale jusqu’à sa mort, habitant une maison de la rue Sainte-Avoye. Il fut principalement portraitiste, réalisant plusieurs de ses oeuvres en miniature.

Il mourut en 1540 ou 1541.

https://www.rivagedeboheme.fr/pages/arts/peinture-15-16e-siecles/jean-clouet.html

De Jacques Bainville, Histoire de France, chapitre X, Henri IV restaure la monarchie et relève l'État :

De Jacques Bainville, Histoire de France, chapitre X, Henri IV restaure la monarchie et relève l'État :