Dans notre Éphéméride de ce jour : Éloge des Celtes...

Festival de la musique et de la culture bretonne mais aussi des nations d'implantation celte dans les îles britanniques (Écosse, Pays de Galles, Cornouailles, Île de Man, Irlande) et dans le nord de l'Espagne (Galice et Asturies)... : Tout ce qui est Racines est bon !

Deux rapides aperçus du Festival de 2011 :

(En cliquant sur "You Tube", avant-dernière icône, en bas à droite, vous verrez apparaître les icônes vous permettant d'écouter, morceaux par morceaux, l'intégralité de la "Nuit", c'est-à-dire largement plus d'une heure !...)

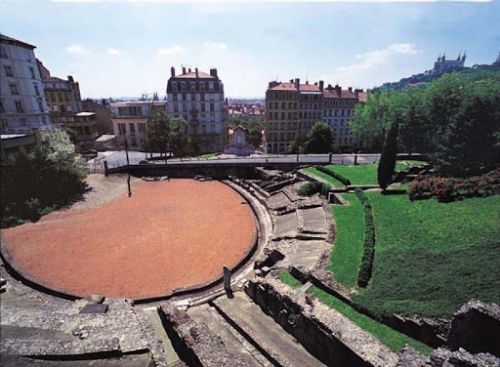

"les Celtes", c'est le socle de la France. Si le peuple Basque est bien le premier peuplement historique attesté de notre pays (il couvrait à l'époque une zone bien plus étendue que "le Pays basque" actuel...), les Celtes, qui arrivèrent après eux, recouvrirent à peu près les deux-tiers de l'Europe, centrale et occidentale. C'était un peuple courageux au combat, inventif (le tonneau, le pantalon, la moissonneuse...), soucieux de l'hygiène corporelle : c'est lui qui formait cette soixantaine de tribus dont parle César dans son De Bello Gallico (La Guerre des Gaules). Et, si la romanisation du pays fut si féconde et si heureuse, si elle réussit mieux encore chez nous que partout ailleurs, c'est parce que Rome et les trésors qu'elle apportait trouva dans le peuple Celte, son inventivité, son "génie", le meilleur terreau qu'il était possible de trouver : l'héritage de Rome, elle-même héritière de la Grèce, s'épanouit ainsi dans la si brillante civilisation gallo-romaine, la culture Celte absorbant par ailleurs la religion chrétienne assez naturellement, car elle était marquée par un sens fort de la transcendance et de l'espérance dès son origine.

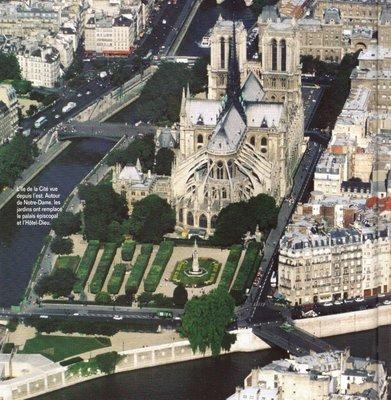

La Lutèce de la tribu des Parisii devint notre capitale, mais nous en avions trois autres, dès nos origines et avant même que la France n'existât en tant que telle : Athènes, Rome et Jérusalem...

Honorer la "celtitude" est donc tout sauf du folklore. C'est "tenir serré le lien qui nous tient réuni aux pères de notre esprit et de notre goût" (Charles Maurras); et c'est retrouver "le chemin qui conduit chez nous", pour reprendre la magnifique phrase du Philèbe de Platon, par laquelle Jean-François Mattei a choisi de clore son magistral Essai Le regard vide / Essai sur l'épuisement de la culture européenne...

Le 48ème de nos Grands Textes leur est consacré (composé de deux extraits, l'un de Maurras, l'autre de Bainville...) :

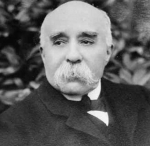

Hitler et la Seconde Guerre mondiale étaient parfaitement "évitables" en 1918 : il aurait pour cela fallu à la France un État fort, agissant énergiquement au nom du Bien commun : Clémenceau (ci contre) prononça au contraire les paroles terribles qui scellaient la tragédie en ouvrant le Congrès de Versailles, présentant, d'un côté les Alliés, "et, de l'autre, l'Allemagne...".

Hitler et la Seconde Guerre mondiale étaient parfaitement "évitables" en 1918 : il aurait pour cela fallu à la France un État fort, agissant énergiquement au nom du Bien commun : Clémenceau (ci contre) prononça au contraire les paroles terribles qui scellaient la tragédie en ouvrant le Congrès de Versailles, présentant, d'un côté les Alliés, "et, de l'autre, l'Allemagne...".