Une machine de guerre pour la Plèbe.

Pour ce qu’on peut en dire, et qui reste sociologiquement et historiquement repérable, la France est coupée en deux et ces deux parties sont elles-mêmes fendues en deux: ce qui veut dire que quatre morceaux français surnagent dans un archipel de débris sociologiques constitués par les abstentionnistes, les votants pour le bien-être des poissons rouges, les radicaux en tout (pourvu qu’il s’agisse de radicalités) et les dévots du vote blanc ou nul.

Les deux coupures majeures séparent droite et gauche qui, quoi qu’en disent d’aucuns, reste une ligne de fracture significative. L’histoire de la droite existe, celle de la gauche également, même si elles sont recouvertes sous une croûte idéologique qu’il conviendrait de faire sauter au marteau…

Ça n’est ni le lieu, ni l’heure d’effectuer ce travail [1] mais il permettrait d’en finir avec les mythologies qui font dire à certains, de gauche bien sûr, que leur camp a toujours raison, donc la droite toujours tort, pendant que certains à droite estiment que la gauche a toujours tort parce qu’il s’agit de la gauche. Nous souhaitons en finir avec cette façon de croire que la vérité serait de droite ou de gauche: quand elle est de droite, elle est de droite, quand elle est de gauche, elle est de gauche. Mais de façon accidentelle, par hasard et sans nécessité.

Revenons à un moment historique, sinon hystérique, intéressant, qui permettait à Sartre & Beauvoir de créer puis d’incarner ce logiciel hémiplégique d’une gauche qui fit écrire à Beauvoir dans La Pensée de droite, aujourd’hui: «La vérité est une: l’erreur multiple. Ce n’est pas un hasard si la droite professe le pluralisme». Nous disposons-là de toute la perversion intellectuelle mondaine et parisienne qui permet, sous une belle formule d’avril-mai 1954, fausse au demeurant, mais arrogante comme sait l’être la gauche assertorique[2], de justifier le refus du pluralisme, donc de légitimer la dictature d’une pensée unique sans en avoir l’air. La formule de Beauvoir était taillée sur mesure dans le marbre de l’Histoire pour Lénine, Staline, Mao, Castro, Kim-il Sung, Pol-Pot, certes, mais leur était-il venu à l’esprit qu’elle l’était tout autant pour Mussolini, Hitler, Franco et Pinochet? Je n’en suis pas bien sûr…

Je préfère Albert Camus qui écrit le 30 juin 1952 à Jean-Paul Sartre, alors directeur des Temps modernes , une revue qui n’a pas accepté qu’on puisse, à gauche, dénoncer le totalitarisme soviétique, donc le goulag: «Si, enfin, la vérité me paraissait à droite, s’y serais» - Sartre estimait en effet que L’Homme révolté était un mauvais livre, un livre faux et condamnable, car il plaisait à la droite! Or cette formule dit une chose simple, évidente, banale, qui devrait être partagée par tous: peu importent la droite et la gauche quand il s’agit de vérité! Qu’un homme de gauche ne puisse accepter une vérité de droite témoigne qu’il est une personne fondamentalement malhonnête et de rien d’autre. Je dirais de même avec une personne de droite qui n’accepterait pas une vérité de gauche sous prétexte qu’elle viendrait de la gauche!

Droite et gauche passent après la vérité qui, ensuite, sera ce qu’elle voudra: de droite ou de gauche… Et j’appelle vérité ce qu’il faut voir dans le réel.

Essayons de nous entendre sur le découpage entre droite et gauche: sans entrer dans le détail qui justifierait l’histoire et l’évolution de chaque mouvement, on trouve à gauche et à droite les partis que chacun sait peu ou prou répartir sur une ligne. Nul ne disconviendra que, traditionnellement, on range à droite: Le Rassemblement national, Debout la France, Les Républicains et l’Union des indépendants pendant qu’on classe à gauche le Nouveau Parti anticapitaliste, Lutte ouvrière, La France insoumise, le Parti communiste français, le Parti socialiste et Europe-Ecologie-Les Verts.

Ces deux blocs disposent de leurs extrêmes et de leur centre: mais, médiatiquement, le bord droit de la droite est présenté par les médias dominants comme d’extrême-droite, alors que le bord gauche de la gauche n’est pas présenté comme étant d’extrême-gauche. Ce bord de droite de la droite a beau ne pas célébrer Brasillach ou Drieu la Rochelle, Franco ou Pétain, Salazar ou Pinochet, ce qui les classerait illico dans le camp de l’extrême droite[3], il est tout de même mis au ban d’infamie et assimilé au nazisme, au vichysme, à l’antisémitisme, à la haine de la République et de la démocratie. Pendant ce temps, le bord gauche de la gauche peut faire des gorges chaudes avec Robespierre, Lénine, Staline, Trotski, Mao, Castro et continuer malgré tout à faire partie du camp des gens respectables! Or il n’y a aucune respectabilité, à mes yeux, à célébrer Robespierre ou Brasillach, Lénine ou Drieu la Rochelle, Staline et Franco, Pétain ou Trotski, Salazar ou Mao, Pinochet ou Castro, qui se valent sur l’échelle de l’indignité.

Mais cette façon d’estimer qu’il existe un bon fascisme, un fascisme de gauche, réel celui-là, avec son racisme, son antisémitisme, sa misogynie, sa phallocratie, son bellicisme, son homophobie actives, pourvu que ce soit au nom de l’islam, et un mauvais fascisme, le fascisme de droite, la plupart du temps fantasmé car on cherche le nombre de morts causés par ce fascisme-là en France alors qu’on peut, hélas, donner la liste et le nom de ceux qui sont tombés en France sous les coups de ce fascisme islamo-gauchiste.

Cette façon d’imposer massivement cette lecture de l’Histoire avec l’aide de la totalité des médias officiels, dont ceux du service public bien sûr, procède bien évidemment d’une idéologie: c’est celle qui, nonobstant d’apparentes différences entre droite et gauche, montre la liaison viscérale entre la droite libérale et la gauche libérale contre un candidat qui ne serait pas libéral – qu’il soit issu de La France insoumise ou du Rassemblement national important peu. Cette fascisation de la droite de la droite (qui se contente de défendre les idées du Georges Marchais et du Chirac des années soixante-dix sur l’immigration…) relève d’une stratégie électoraliste qui porte ses fruits depuis des années. La preuve : elle a permis au moins la réélection de Mitterrand le 8 mai 1988, la réélection de Chirac le 5 mai 2002, l’élection d’Emmanuel Macron le 14 mai 2017, autrement dit: plus d’une trentaine d’années d’une même idéologie à la tête de l’Etat français – celle de Maastricht.

Cette stratégie des maastrichtiens s’avère électoralement payante et politiquement gagnante: depuis 1983, en constituant ce programme commun européiste, droite et gauche libérales se partagent le pouvoir en laissant croire que les querelles de personnes seraient idéologiques! Or il n’y que des querelles de style, jamais aucune qui relèverait de la doctrine: depuis mars 1983, selon le vœu de Mitterrand, et jusqu’à Macron, nous vivons sous un régime giscardien! C’est celui de l’argent, du libéralisme, du mépris de la France, du pays et de la nation, le tout doublé d’une célébration de ce qui dilue la France dans un ensemble économique, l’Europe maastrichtienne, dont le but est l’Etat universel avec un gouvernement planétaire qui, sur un principe saint-simonien, mettrait de prétendus techniciens au pouvoir - en fait les hommes liges du capital. Ce programme politique, Jacques Attali n’a pas caché qu’il était celui pour lequel il s’activait depuis des décennies dans Demain, qui gouvernera le monde? On comprend que, comme Mitterrand ou Macron, il ne tienne pas à ce que ce soient les peuples…

Cette machine de guerre maastrichtienne [4]fonctionne à merveille : l’Etat maastrichtien, qui a prétention à l’impérialisme, peut, et lui seul, revendiquer un drapeau, un hymne, une monnaie, une constitution, des frontières, un droit, une devise, une banque, un parlement, une étrange commission aux pleins pouvoirs sans élus mais avec des personnages nommés dans des bureaux fermés, le tout sans craindre l’insulte de nationalisme: l’idéologie maastrichienne a fait passer cette idée que le nationalisme c’était la guerre sans que ces idéologues puissent imaginer une seule seconde que, s’ils ont raison, l’Etat maastrichien c’est aussi la guerre!

Cette machine de guerre maastrichtienne est populicide. Il suffit de voir comment elle a travaillé pendant des années à évincer les peuples : idéologiquement, médiatiquement, avec un usage massif des médias d’Etat qui assimilent la défense de la nation au pire (vichysme, fascisme, nationalisme, antisémitisme, extrême droite-, mais également avec d’autres moyens, ceux de l’Etat profond) auquel nous consacrerons un dossier-sans se refuser aucune ignominie.

La campagne en faveur du traité de Maastricht en 1992 n’a reculé devant aucune bassesse afin que le débat démocratique n’ait pas lieu et qu’il soit remplacé par un référendum en faveur de l’intelligence, du sens de l’Histoire, du Progrès, des diplômés qui savent contre les ploucs qui ignorent: c’étaient les enjeux du fameux «Oui à Maastricht». Pendant tout ce temps, ceux qui défendaient la souveraineté du pays passaient pour des abrutis, des dégénérés, des provinciaux (déjà!) des incultes, des sous-diplômés, des gens qui ne comprenaient rien au sens de l’Histoire ou au Progrès. Mitterrand utilisa son cancer pour peser dans un débat contre un Philippe Seguin qui défendait le camp du Non et qui, touché par ce qu’on lui avait fait entr’apercevoir de la mise en scène d’un président de la République assisté médicalement dans les coulisses, a retenu ses coups. Tout avait été fait pour que le vote se fasse ce soir-là, à la télévision: la production s’est moins adressée à l’intelligence du peuple qu’elle n’a sollicité la pitié pour un homme qui n’en eut jamais pour rien ni pour personne. Le Oui a petitement emporté les suffrages dans ces conditions-là. Ce fut un genre de Oui volé.

Quand un autre vote, celui de 2005, eut lieu sur le Traité constitutionnel européen, le peuple a massivement refusé ce qu’il avait fini par comprendre: cette Europe qu’on lui avait vendue comme la panacée n’apportait pas l’amitié et la paix entre les peuples, le plein emploi et la prospérité généralisée, la construction d’une civilisation nouvelle et de grands travaux dont les pays auraient pu être fiers.

En revanche, elle apportait bien plus sûrement l’insécurité sociale, l’immigration de masse, la montée de l’islam politique, le racisme et la xénophobie à cause du dumping social, l’effondrement des services publics – fermeture des commissariats, des gendarmeries, des hôpitaux, des casernes, des écoles, des postes, des lignes de chemin de fer… La gauche ne voyait plus que par les privatisations, l’argent roi et la religion de l’entreprise. Dans le journal créé par Sartre, Libération, Bernard Tapie était devenu le héros de la gauche mitterrandienne et du Parti socialiste tout entier.

Le peuple a donc dit non à cette Europe qui détruisait les solidarités nationales mais n’en construirait aucune à la place et à sa dimension. Tout était égalisé par le bas, rien de ce qui faisait la grandeur d’une nation ne contribuait à celle de l’Europe. L’argent faisait la loi partout: l’Europe était devenue ce que Jean Monnet voulut qu’elle fut, et Mitterrand avec lui, à savoir: une machine à ingérer et digérer les peuples afin de produire d’immenses bénéfices. Cette Europe fabriquait de la paupérisation – des riches très riches et peu nombreux, des pauvres très pauvres et en quantité.

Quand le peuple a dit non à ce Traité en 2005, que s’est-il passé? Le pot aux roses fut découvert: la machine de guerre maastrichtienne a été obligée de sortir à l’air libre et l’on a vu la droite libérale, celle de Chirac et de Sarkozy, et la gauche libérale, celle de Hollande, contraintes d’avouer leur complicité au grand jour. En effet, depuis des années, cette opposition entre droite libérale et gauche libérale était faite pour la galerie! Il s’agissait d’amuser les médias qui faisaient semblant d’organiser de faux débats électoraux: car, au bout du compte, tout ce petit monde médiatico-politique se débrouillait pour que le peuple vote bien en l’abrutissant massivement avec une idéologie d’État et quand, malgré tout, il ne se laissait pas subjuguer et circonscrire, on lui annonçait qu’on jetterait son vote à la poubelle. Une fois mis ce vote négatif aux ordures par le gouvernement, le Sénat et l’Assemblée nationale se sont empressé d’imposer au peuple ce qu’il avait refusé par référendum! Ceci se nomme tout simplement un coup d’État. Le traité de Lisbonne a donc été voté au Congrès en 2009 par ceux qui représentaient le peuple et qui ont de ce fait voté contre lui. La machine apparaissait à nu telle qu’elle était : c’était l’un des dispositifs du Front populicide.

Mes amis et moi, avec Stéphane Simon en premier compagnon de cordée, souhaitons opposer un Front populaire à ce Front populicide. On trouve le mot populicide chez Gracchus Babeuf qui, selon Littré, caractérise ce qui «cause la mort, la ruine du peuple». On voit bien comment, de la propagande médiatique éhontée pour empêcher le débat et réduire la consultation à un choix entre le bien progressiste et le mal souverainiste, au refus de considérer le résultat d’un référendumen faisant revoter les pays qui auraient voté contre, en passant par une mobilisation de la classe politique pour qu’elle vote contre le peuple qu’elle est censé représenter, tout se trouve mis en branle par l’Etat maastrichtien, comme avec l’essai d’empêchement du Brexit, pour que la légitimité populaire soit contestée. Le Front populicide n’a pas manqué de jouer le capitalisme contre le peuple pendant plus d’un quart de siècle!

Notre Front Populaire, bien sûr, est une référence à ce qui est connu comme tel dans l’Histoire. «1936» est un chrononyme, autrement dit une date qui exprime plus qu’elle-même. Car ce mook, bien sûr, n’est pas une revue d’Histoire consacrée au Front populaire. C’est une revue qui propose de construire une machine de guerre populiste (nous revendiquons le mot et la chose…) susceptible d’être opposée à la machine de guerre populicide.

Le Front populaire est un moment social dans l’Histoire de France qui, pour faire avancer la cause du peuple, n’a pas eu besoin de guillotine de tribunal révolutionnaire, de lois sur les suspects ou de colonnes militaires génocidaires envoyées contre le peuple sous prétexte qu’il avait tort de refuser ce que ses assassins souhaitaient lui imposer prétendument pour son bien.

Pour constituer un Front populaire contemporain, il faut regarder ce qu’Emmanuel Macron a obtenu avec son élection à la présidence de la République: il est parvenu à cristalliser toutes les forces du Front populicide sous son seul nom! Bravo l’artiste, mais la chose n’a pas fait longtemps illusion: tout le monde a très vite compris combien ce roi fragile et naïf, immature et narcissique, était nu et que son idéal politique était aussi vieux que Mitterrand 1983! Il faut espérer que la crise du coronavirus aura convaincu les derniers naïfs de l’étendue de l’imposture du phénomène Macron qui est le prête-nom de l’Etat maastrichtien dans lequel la France s’avère une quantité négligeable. Le pays de Louis XIV s’effondre de ne pouvoir produire des masques et les distribuer au peuple pour le protéger d’une épidémie!

La solution politique ne passe ni par le retour des maastrichtiens de droite et de gauche, on s’en doute, ni par celui des olibrius qui se présentent comme des alternatives et qui, tels Jean-Luc Mélenchon, grand thuriféraire de l’Etat maastrichtien pendant les décennies où il fut sénateur socialiste, ou Marine Le Pen, qui a hérité de l’absence de colonne vertébrale de son père en matière d’options essentielles (libéralisme ou protectionnisme, européisme ou euroscepticisme, monnaie unique ou monnaie commune, quand ça n’est pas confusion avec l’écu…), montrent qu’il en va moins chez eux d’un souci de la France et des Français, autrement dit: du peuple, que de leurs petites carrières politiques.

Notre proposition n’est pas de rouler pour les porteurs des solutions jacobines incarnées par les maastrichtiens ou par ceux qui s’y opposent avec le même schéma centralisateur, étatique et parisien – tous les candidats des dernières présidentielles étaient jacobins, tous[5]. Tout le monde se découvre aujourd’hui souverainiste: nous n’oublierons pas qui a insulté les souverainistes depuis un quart de siècles… Ils ne seront pas crédibles sous cette nouvelle panoplie.

Notre Front populaire ne vise pas l’union de la France d’en-haut des politiciens antilibéraux contre les politiciens libéraux, mais la construction, faite par la France d’en-bas elle-même, d’une proposition populaire, girondine, proudhonienne, mutuelliste, fédéraliste, étatiste au sens expliqué par Proudhon dans sa Théorie de la propriété.

La façon qu’a eue la France macronienne de montrer son incapacité à protéger le peuple français pendant la crise du coronavirus et, au contraire, son ardeur à l’exposer, voire à le sacrifier, mais également l’impéritie partagée par la classe politique officielle de droite et de gauche libérale ou antilibérale, inaudibl

« Un brulot ». Un « livre à charge ». Un « règlement de comptes », ajoutèrent certains. C'est ainsi qu'on a accueilli La cause du peuple (Perrin, 2016), le dernier livre de Patrick Buisson, en prenant bien la peine de rappeler, comme à l'habitude, tout son parcours idéologique, comme s'il fallait mettre en garde le commun des lecteurs contre lui. Ces mises en garde faites, on a tout fait pour réduire cet ouvrage à une compilation de confidences et d'indiscrétions, comme s'il se livrait à la manière d'un petit tas de secret sur la Sarkozie. En gros, ce serait un livre de ragots. Comment ne pas voir là une autre preuve que la plupart du temps, les journalistes ne lisent pas vraiment les livres dont ils parlent ? Ou s'ils les ont lus, qu'ils se fichent bien de l'essentiel. Ou alors, peut-être ont-ils décidé d'enterrer celui qu'on veut à tout prix faire passer pour un mauvais génie ? Chose certaine, ils ne se sont pas intéressés à l'analyse de notre situation historique que Buisson a pris la peine d'élaborer sur plus de 400 pages, avec un bonheur d'écriture indéniable: on se contentera d'y coller une sale petite étiquette radioactive pour en faire un infréquentable personnage. Le vrai pouvoir de la gauche médiatique, c'est de décerner des certificats de respectabilité auxquels on prête encore de la valeur.

« Un brulot ». Un « livre à charge ». Un « règlement de comptes », ajoutèrent certains. C'est ainsi qu'on a accueilli La cause du peuple (Perrin, 2016), le dernier livre de Patrick Buisson, en prenant bien la peine de rappeler, comme à l'habitude, tout son parcours idéologique, comme s'il fallait mettre en garde le commun des lecteurs contre lui. Ces mises en garde faites, on a tout fait pour réduire cet ouvrage à une compilation de confidences et d'indiscrétions, comme s'il se livrait à la manière d'un petit tas de secret sur la Sarkozie. En gros, ce serait un livre de ragots. Comment ne pas voir là une autre preuve que la plupart du temps, les journalistes ne lisent pas vraiment les livres dont ils parlent ? Ou s'ils les ont lus, qu'ils se fichent bien de l'essentiel. Ou alors, peut-être ont-ils décidé d'enterrer celui qu'on veut à tout prix faire passer pour un mauvais génie ? Chose certaine, ils ne se sont pas intéressés à l'analyse de notre situation historique que Buisson a pris la peine d'élaborer sur plus de 400 pages, avec un bonheur d'écriture indéniable: on se contentera d'y coller une sale petite étiquette radioactive pour en faire un infréquentable personnage. Le vrai pouvoir de la gauche médiatique, c'est de décerner des certificats de respectabilité auxquels on prête encore de la valeur.

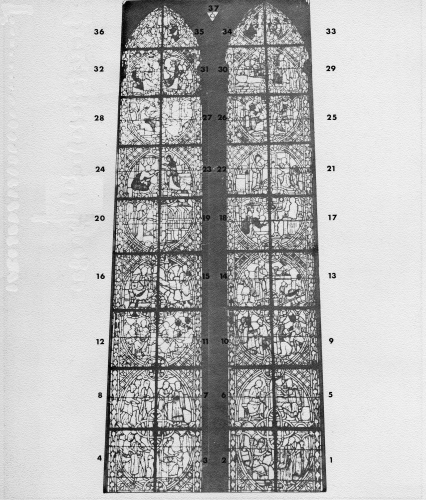

Ces portes

Ces portes

Le numéro 301 de

Le numéro 301 de