Éphéméride du 17 septembre

1226 : La crue du Rhône emporte le Pont Saint Bénezet, "le pont d'Avignon"...

Le pont est détruit aux trois quarts.

Constamment reconstruit, de 1177 à 1185, et toujours démoli, soit par les hommes, soit par les éléments, il ne reste aujourd’hui que quatre arches de ce pont qui reliait, à l'origine, Avignon à Villeneuve-lès-Avignon sur 920 mètres, possédait 22 arches mais n'avait que 4 mètres de largeur (impossible donc, comme il est dit dans la chanson, d'y "danser tous en rond" !).

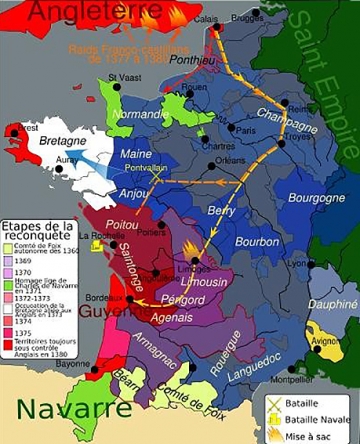

Cette destruction intervient dans un contexte tragique : celui de la Croisade contre les Albigeois. Huit ans auparavant, en 1218, Simon de Monfort a perdu la vie durant le siège de Toulouse, laissant son fils, Amaury, avec une armée insuffisante, affronter les barons méridionaux qui, peu à peu, reconquièrent toutes les possessions du Comte de Toulouse, qui se révoltent l'une après l'autre contre les "barons du Nord".

En janvier 1224, il ne reste que Carcassonne à Amaury de Montfort : aussi conclut-il une trêve avec le nouveau Comte de Toulouse, Raymond VII; il repart vers l’Île-de-France, cédant tous ses droits sur le Languedoc au roi de France, Louis VIII.

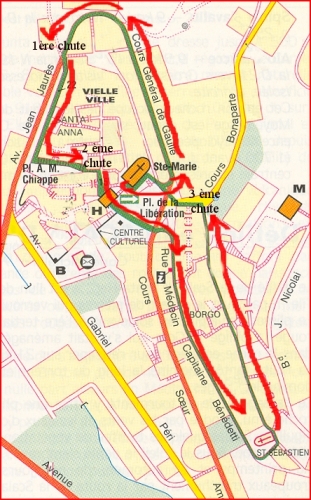

Deux ans plus tard, en 1226, le roi réunit son armée (l' "Ost") à Bourges, le 17 mai : celle-ci arrive à Lyon le 28 mai et devant Avignon le 6 juin, le roi lui-même n'arrivant que le 10 juin. Le siège sera long et difficile, et Louis VIII n'entrera dans la ville que le 12 septembre.

La forte crue du Rhône, et l'inondation qui s'ensuivit, se produisant le 17 septembre, soit huit jours après la reddition de la ville, à quelques jours près, les assaillants auraient été noyés et la cité sauvée...

Ensuite, l'histoire du pont n'est que celle de destructions et de réparations sans fin, leur coût finissant par décourager les autorités de le reconstruire encore : en 1479, à cause des inondations, deux arches furent entièrement détruites, et Louis XI ordonna de les relever; puis une première arche s'effondra en 1603, ensuite trois autres en 1605 : toutes furent rebâties en 1628. En 1633, deux nouvelles arches s'effondrèrent et, en 1669, une nouvelle crue du Rhône emporta plusieurs autres arches, pour ne laisser subsister que celles que l'on voit aujourd'hui...

Louis XIV est le dernier roi à l'avoir utilisé "normalement"...

http://www.chartreuse.org/documents/pdf/patrimoine/chartreuse3d/projet-numerisation-pont.pdf