Par Rémi Hugues

Nos lecteurs seront heureux de retrouver ici Rémi Hugues qui, dans le cadre de la sortie de son ouvrage Mai 68 contre lui-même, nous a proposé, chaque jour du mois de mai dernier, une série d'articles qui ont fait date, formant un substantiel dossier Spécial Mai 68, rédigé pour Lafautearousseau, toujours consultable sur le blog ... Le temps a passé. Il s'agit ici des tribulations d'Emmanuel Macron, à travers une intéressante recension du dernier opus de Jean-Michel Vernochet. LFAR

« Notre » président est en chute libre. Lâché par l’opinion publique, dont on mesure l’humeur par des sondages, desquels sortent depuis quelques semaines des résultats catastrophiques pour l’exécutif, Macron voit chaque jour que Dieu fait les défections se succéder. À la rentrée l’écolo businessman Nicolas Hulot a quitté le gouvernement. Puis ce fut le tour, Christian Estrosi, le puissant maire de Nice, d’exprimer sa décision de cesser de soutenir Macron, passant de « constructif » à opposant. Et maintenant, Gérard Collomb, en première ligne durant l’affaire Benalla, de s’évader du navire, faisant fi de l’injonction élyséenne qui l’intimait de rester aux avant-postes de la « Macronie ».

La grande affaire de l’été, ce scandale monté en neige par les médias, a gravement endommagé la start-up gouvernementale de Monsieur Macron. Elle résulte certainement de la rivalité mimétique qu’entretiennent ce dernier et Matthieu Pigasse, qui en tant que co-propriétaire du journal – Le Monde – déclencha l’hallali estival, par l’intermédiaire de la plume d’Ariane Chemin. Cette affaire, qui a fait d’un vulgaire chargé de la sécurité de Jupiter Ier une star nationale, aussi célèbre que MʼBappé et consorts... un homme, qui, a-t-on appris récemment, aime sortir son pistolet, non quand il entend le mot « culture », mais lorsqu’il pose pour un selfie !

Alexandre Benalla est un immigré qui s’est choisi un prénom français – le vrai serait Hacène. Avec son prénom yncrétique l’homme semble tout droit sorti du roman d’anticipation Le Meilleur des mondes d’Aldous Huxley.

Il s’agit, à cet égard, de s’intéresser au milieu d’origine de ce Huxley, frère de l’ardent supporter du darwinisme, pour savoir qui sont les véritables commanditaires du « Grand Remplacement », un concept forgé par Renaud Camus, plutôt que de s’imaginer la tenue d’une réunion de chefs du village africain imitant la scène des protocoles des sages de Sion, où la délibération consisterait à trouver la meilleure solution pour faire disparaître les Européens, fautifs d’avoir colonisé le continent noir.

À leur place, disent les tenants de cette théorie du « Grand Remplacement », doit émerger un homme nouveau, fruit d’un métissage, qui serait relié à ses semblables non par un lien social au sens fort où l’entendait Augustin d’Hippone, mais par le fétichisme de la marchandise, c’est-à-dire l’attraction qu’exercent piscines à débordement, smartphones dernier cri et berlines luxuriantes.

Il suffit de se promener dans le centre-ville de Marseille (bientôt la Canebière, au nom peu hallal, sera-t-elle rebaptisée Cane-thé-à-la-menthe ?) ou dans les transports en commun franciliens pour s’apercevoir ce qu’il nous est promis, à nous, descendants des Hyperboréens.

Le « Grand Remplacement » est précisément le premier sujet traité par l’iconoclaste essayiste traditionaliste Jean-Michel Vernochet dans L’imposture (chez l’éditeur Kontre-Kulture), ouvrage dans lequel il s’efforce de déterminer la nature réelle du projet que Macron dessine pour la France. Selon cet ancien journaliste au Figaro Magazine et à Radio Courtoisie, Macron ambitionne tout bonnement de parachever sa destruction.

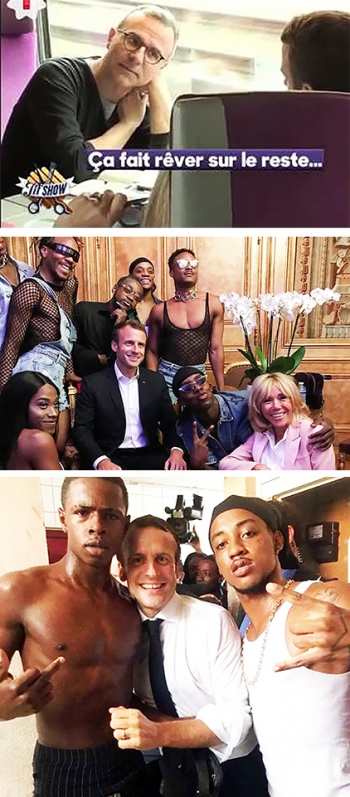

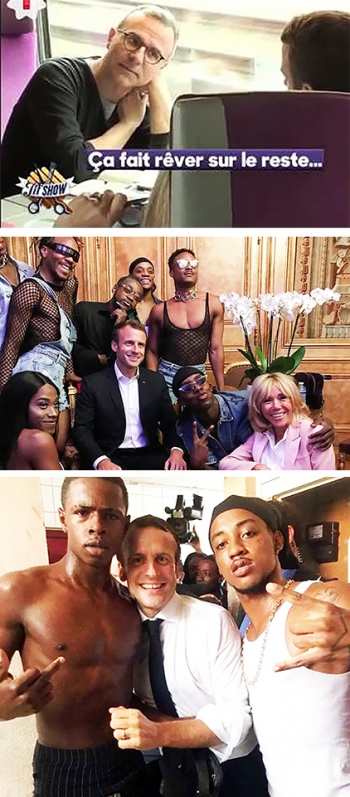

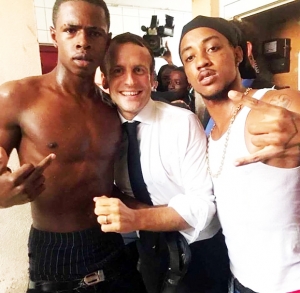

La feuille de route de l’énarque ex-fondé de pouvoir de la banque Rothschild n’est pas seulement de renforcer la soumission du pays réel (la France) au pays légal (la République) mais l’anéantissement pur et simple de ce vieux pays qui jadis s’enorgueillissait d’être la fille aînée de l’Eglise. d’où son tropisme cosmopolite et même sa « négrophilie » un tantinet lubrique signalée par l’humoriste Patrice Éboué dans une vidéo diffusée sur Twitter. Mais essaye-t-il seulement de la dissimuler au public ?

La feuille de route de l’énarque ex-fondé de pouvoir de la banque Rothschild n’est pas seulement de renforcer la soumission du pays réel (la France) au pays légal (la République) mais l’anéantissement pur et simple de ce vieux pays qui jadis s’enorgueillissait d’être la fille aînée de l’Eglise. d’où son tropisme cosmopolite et même sa « négrophilie » un tantinet lubrique signalée par l’humoriste Patrice Éboué dans une vidéo diffusée sur Twitter. Mais essaye-t-il seulement de la dissimuler au public ?

La crise migratoire actuelle parachève cette entreprise de démolition. L’État français voit ainsi, note Vernochet, les instruments de sa souveraineté lui être ôtés, notamment les services publics. Or la puissance publique ne disparaît pas pour autant, elle passe juste sous pavillon européen, onusien ou américain. Ce serait une erreur de penser que la « décomposition de l’État souverain » décrite par l’auteur coïnciderait avec l’accroissement des libertés publiques. Celui-ci avance que Macron est l’intendant d’un ordre qui entend « régenter le moindre détail de nos vies » (p. 58).

Les deux hommes, bien que l’un soit progressiste et l’autre réactionnaire, s’accorderaient néanmoins sur une chose : l’importance du pouvoir médiatique. Cette puissance qui contribua de manière décisive à l’élection de Macron, souvenez-vous des affaires Pénélope Fillon et Étienne Chatillon, ce même Macron la dénonça au moment de l’affaire Benalla. Vernochet soutient que le Quatrième pouvoir, la presse, est devenu le Premier. Lors de l’élection présidentielle de 2017 elle a « fait d’un presque inconnu un chef d’Etat en brûlant toutes les étapes d’un ordinaire cursus honorum. » (p. 103) Le vrai titulaire du pouvoir n’est pas Macron, il n’est que le polichinelle de Rothschild & Cie, le fidéicommis, pour reprendre un vocable cher à notre auteur, des bancocrates qui règnent par le truchement des médias qu’ils contrôlent.

Et cette réalité existe depuis de nombreuses années : dans L’argent d’Émile Zola l’homme d’affaires Saccard achète un journal catholique en difficulté, « L’espérance », pour faire la promotion de sa Banque Universelle. Le romancier était naturaliste, la collusion entre la finance et les médias qu’il mit en lumière, n’était en rien le fruit de son imagination mais un fait réel qu’il avait découvert dans le cadre de ses recherches préalables à l’écriture de son livre.

Si le volume de Jean-Michel Vernochet manque d’un réel fil conducteur explicitement posé dans un exorde introductif – on pense d’après le titre que le livre est un portrait de Macron, puis le début se focalise sur le « Grand Remplacement » sans aucune mise en perspective entre les deux éléments –, ce qui lui donne un côté brouillon ; il est utile dans le sens où il présente des faits et des réflexions originales.

Il nous renseigne, en particulier, sur ces lois qui sont votées en toute discrétion, parce qu’elles revêtent une dimension totalitaire, ou carrément anti-nationale. Qui a entendu parler du décret n° 2017-1230 du 3 août 2017 relatif aux provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire, mentionnée page 52 ? Ou de la loi du 7 mars 2016 instituant un contrat d’intégration républicaine (C.I.R.), en lieu et place du contrat d’accueil et d’intégration (C.A.I.), évoqué page 94 ?

Il nous invite en outre à s’essayer toujours à penser au-delà de la doxa ; par exemple, l’obligation des 11 vaccins pour les écoliers n’est peut-être pas tant un complot contre l’intégrité physique de nos enfants fomenté par l’industrie pharmaceutique avec la complicité de la ministre stipendiée ès Santé Agnès Buzyn, qu’un moyen de prévenir les risques d’épidémies venues de l’étranger. Le choléra qui sévit actuellement en Algérie est là pour le souligner. Certaines écoles ont dû traiter cette très inquiétante problématique à la rentrée 2018.

Et Vernochet nous fait découvrir, enfin, en vertu de sa grande érudition, des pépites qu’il déterre du vaste terrain en friche de la connaissance universelle. L’idole de la sociologie française, Émile Durkheim, un misogyne ? Oui, il écrivit la chose suivante : « L’inégalité [entre les deux sexes] va également en s’accroissant avec la civilisation, en sorte qu’au point de vue de la masse du cerveau et, par suite, de l’intelligence, la femme tend à se différencier de plus en plus de l’homme. La différence qui existe par exemple entre la moyenne des crânes des Parisiens contemporains et celle des Parisiennes est presque double de celle observée entre les crânes masculins et féminins de l’ancienne Égypte. » (cité p. 14) N’y aurait-il pas lieu dès lors d’ôter le nom de ce descendant « d’une lignée de rabbins » des manuels de Sciences économiques et sociales (S.E.S.) ? Voilà un nouveau combat à mener, chères féministes !

L’imposture prédit l’impopularité actuelle du chef de l’État, qui, paraît-il, est de plus en plus isolé. Si les Français n’ont pas attendu sa sortie pour réaliser que le président qu’ils ont choisi est un imposteur dont le profil est à mi-chemin entre Benjamin Braddock (Le Lauréat) et Jordan Belfort (Le loup de Wall Street), ceux qui voudront comprendre les ressorts de cette disgrâce spectaculaire auront à lire ce précieux nouvel opus de Jean-Michel Vernochet. ■

L'imposture,

de Jean-Michel Vernochet,

107 p., éd. Kontre-Kulture, 2018, 13 €

Affiche d’information de l’école primaire « National » (Marseille)

Les médias ont justement rappelé que la Bavière est le plus riche des länder allemands, le second pour la population (13 millions d'habitants) et le premier en superficie. Il est aussi le plus particulariste. Il célèbre ses anciens rois, notamment Louis II, le roi fou, francophile et sans-doute plus proche de l'Autriche des Habsbourg que du reste de l'Allemagne. De cette époque la Bavière conserve non pas la nostalgie de sa liberté passée mais la claire conscience d'être aujourd'hui comme hier cet « État libre de Bavière » qui fait certes partie de la République fédérale d'Allemagne mais sans rien céder de ses droits et de sa personnalité. Elle est dirigée par un « ministre-président » qui parle au chancelier allemand comme un principal à un autre principal.

Les médias ont justement rappelé que la Bavière est le plus riche des länder allemands, le second pour la population (13 millions d'habitants) et le premier en superficie. Il est aussi le plus particulariste. Il célèbre ses anciens rois, notamment Louis II, le roi fou, francophile et sans-doute plus proche de l'Autriche des Habsbourg que du reste de l'Allemagne. De cette époque la Bavière conserve non pas la nostalgie de sa liberté passée mais la claire conscience d'être aujourd'hui comme hier cet « État libre de Bavière » qui fait certes partie de la République fédérale d'Allemagne mais sans rien céder de ses droits et de sa personnalité. Elle est dirigée par un « ministre-président » qui parle au chancelier allemand comme un principal à un autre principal.  On se souvient de Franz-Josep Strauss qui fut le plus marquant de ces ministres-présidents d'après-guerre. Il fut aussi ministre de la défense de la République fédérale d'Allemagne au temps de la guerre froide, farouche patriote allemand qui exerça une forte influence sur la politique de son pays, mais aussi incarnation du conservatisme bavarois le plus pur et le plus déterminé. Il fut surtout le patron de cette CSU qui vient de subir en Bavière le revers que l'on sait. Privée par le dernier scrutin de la majorité absolue qu'elle détenait depuis toujours - ou presque - au landtag de Munich, elle devra composer. Avec qui ? Les socialistes ont péniblement recueilli 9% des voix, les verts autour de 18%, l'AfD 10,4% et les conservateurs bavarois eux aussi eurosceptiques et anti-immigrationnistes, 12%. Avec un peu plus de 37% des voix la vieille CSU - qui ne s'est maintenue à ce niveau que grâce à son opposition plus ou moins larvée à la politique d'Angela Merkel et au durcissement de son conservatisme - ne sera plus seule à gouverner la Bavière ; la CDU, dont la CSU est l’allié traditionnel, s'en trouve déstabilisée et plus encore la grande coalition d'Angela Merkel. Car la chute nationale du SPD se confirme en Bavière. Comme elle frappe d’obsolescence le socialisme européen à peu près partout.

On se souvient de Franz-Josep Strauss qui fut le plus marquant de ces ministres-présidents d'après-guerre. Il fut aussi ministre de la défense de la République fédérale d'Allemagne au temps de la guerre froide, farouche patriote allemand qui exerça une forte influence sur la politique de son pays, mais aussi incarnation du conservatisme bavarois le plus pur et le plus déterminé. Il fut surtout le patron de cette CSU qui vient de subir en Bavière le revers que l'on sait. Privée par le dernier scrutin de la majorité absolue qu'elle détenait depuis toujours - ou presque - au landtag de Munich, elle devra composer. Avec qui ? Les socialistes ont péniblement recueilli 9% des voix, les verts autour de 18%, l'AfD 10,4% et les conservateurs bavarois eux aussi eurosceptiques et anti-immigrationnistes, 12%. Avec un peu plus de 37% des voix la vieille CSU - qui ne s'est maintenue à ce niveau que grâce à son opposition plus ou moins larvée à la politique d'Angela Merkel et au durcissement de son conservatisme - ne sera plus seule à gouverner la Bavière ; la CDU, dont la CSU est l’allié traditionnel, s'en trouve déstabilisée et plus encore la grande coalition d'Angela Merkel. Car la chute nationale du SPD se confirme en Bavière. Comme elle frappe d’obsolescence le socialisme européen à peu près partout.  Comme il tourne sur toute l'Europe, le vent tourne donc en Allemagne. Il ne comporte â cette heure aucune forme d'agressivité envers qui que ce soit en Europe. Mais un euroscepticisme grandissant, une conscience aigüe des intérêts économiques et financiers du peuple allemand, et un large rejet de l'immigration. Un vouloir-vivre proprement allemand qui rejoint le courant qui monte dans ses voisins européens.

Comme il tourne sur toute l'Europe, le vent tourne donc en Allemagne. Il ne comporte â cette heure aucune forme d'agressivité envers qui que ce soit en Europe. Mais un euroscepticisme grandissant, une conscience aigüe des intérêts économiques et financiers du peuple allemand, et un large rejet de l'immigration. Un vouloir-vivre proprement allemand qui rejoint le courant qui monte dans ses voisins européens.

Est-ce à Trèbes, est-ce à Villegailhenc ? Dans l'émotion des événements, les explications n'étaient pas claires aux informations de France Inter d'hier matin.

Est-ce à Trèbes, est-ce à Villegailhenc ? Dans l'émotion des événements, les explications n'étaient pas claires aux informations de France Inter d'hier matin.  Dans la région, les ponts, nous dit-on, ont été emportés par les eaux. Ils n'y ont pas résisté. Une phrase, jetée au hasard par l'une des personnes interrogées nous a frappé. De quelle commune s'agissait-il ? Ce n'était pas clair. Mais les ponts avaient sauté. Et la petite phrase la voici : « seul le pont romain a tenu ». Voilà qui devrait faire réfléchir les béats de la modernité. Les romains construisaient pour des siècles. Et leurs ouvrages après deux mille ans sont encore debout. Ils font l'admiration du monde. Qu'en sera-t-il des nôtres ?

Dans la région, les ponts, nous dit-on, ont été emportés par les eaux. Ils n'y ont pas résisté. Une phrase, jetée au hasard par l'une des personnes interrogées nous a frappé. De quelle commune s'agissait-il ? Ce n'était pas clair. Mais les ponts avaient sauté. Et la petite phrase la voici : « seul le pont romain a tenu ». Voilà qui devrait faire réfléchir les béats de la modernité. Les romains construisaient pour des siècles. Et leurs ouvrages après deux mille ans sont encore debout. Ils font l'admiration du monde. Qu'en sera-t-il des nôtres ?

situation française explosive, comme d’autres dans le monde, atteste que la théorie dite de

situation française explosive, comme d’autres dans le monde, atteste que la théorie dite de  Cette considération simple est en

Cette considération simple est en Les nouvelles technologies (les avions, internet, les téléphones portables chers à Michel Serres, les moyens de communication, etc.) rendraient l'anéantissement des frontières, des anciennes cultures, et des peuples, inévitable. Mais cela aussi est une vue partielle : les avions transportent les voyageurs et les masses de touristes ( «

Les nouvelles technologies (les avions, internet, les téléphones portables chers à Michel Serres, les moyens de communication, etc.) rendraient l'anéantissement des frontières, des anciennes cultures, et des peuples, inévitable. Mais cela aussi est une vue partielle : les avions transportent les voyageurs et les masses de touristes ( «  contacts entre individus, peut concourir à leur ressemblance, à leur uniformité, mais aussi à la diffusion des idéologies, des propagandes, à l'exaltation des particularismes de tous ordres, à l'expression des nationalismes, les meilleurs et les pires, il en est de même de toutes les technologies modernes : elles sont ambivalentes. Elles n'annihilent ni le poids de l'Histoire ni celui de la géographie sur les réalités politiques contemporaines.

contacts entre individus, peut concourir à leur ressemblance, à leur uniformité, mais aussi à la diffusion des idéologies, des propagandes, à l'exaltation des particularismes de tous ordres, à l'expression des nationalismes, les meilleurs et les pires, il en est de même de toutes les technologies modernes : elles sont ambivalentes. Elles n'annihilent ni le poids de l'Histoire ni celui de la géographie sur les réalités politiques contemporaines. Aux désespérés de l'avenir - français et au-delà - nous rapporterons que Jean-François Mattéi à qui, considérant son profond pessimisme, nous avions demandé s'il ne voyait aucun motif d'espérer en l'avenir, après un temps de réflexion nous avait répondu - en philosophe : «

Aux désespérés de l'avenir - français et au-delà - nous rapporterons que Jean-François Mattéi à qui, considérant son profond pessimisme, nous avions demandé s'il ne voyait aucun motif d'espérer en l'avenir, après un temps de réflexion nous avait répondu - en philosophe : «

Comme le rappelle le prince Jean de France dans un récent article donné au Figaro, le passage au quinquennat notamment, a joué un rôle déterminant dans cette dégradation : « Selon une logique implacable, le président de la République a pris en charge toute la politique de la nation au détriment du Premier ministre en titre et le chef de l’État est devenu, plus directement que jamais, le chef du parti majoritaire. La fonction arbitrale, qui se confond avec celle de chef de l’État dans notre tradition millénaire, n’est plus assumée de manière effective. Dès lors, il n’est pas étonnant que les Français, attachés à la symbolique politique, se prononcent à chaque élection présidentielle par des votes de rejet plus que d’adhésion. »

Comme le rappelle le prince Jean de France dans un récent article donné au Figaro, le passage au quinquennat notamment, a joué un rôle déterminant dans cette dégradation : « Selon une logique implacable, le président de la République a pris en charge toute la politique de la nation au détriment du Premier ministre en titre et le chef de l’État est devenu, plus directement que jamais, le chef du parti majoritaire. La fonction arbitrale, qui se confond avec celle de chef de l’État dans notre tradition millénaire, n’est plus assumée de manière effective. Dès lors, il n’est pas étonnant que les Français, attachés à la symbolique politique, se prononcent à chaque élection présidentielle par des votes de rejet plus que d’adhésion. »

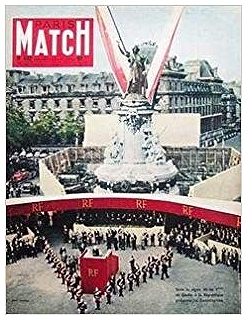

La Constitution de 1958 fête ses 60 ans.

La Constitution de 1958 fête ses 60 ans.

Le ras-le-bol français s'exprime souvent par une forme, plus verbale qu'active, d'antiparlementarisme et d'antipartisanisme qui, pour être compréhensible, n'en est pas moins proprement inefficace, et cela depuis fort longtemps, ne trouvant pas de débouché politique et confinant à une forme de désespérance qui, en définitive, permet au système d'éternellement perdurer sans trop d'inquiétude... L'abstention, que certains revendiquent comme une forme d'action politique de désaveu du système politicien, si elle peut être parfois fort sympathique et légitime, reste désespérément sans effet sur les politiques menées et les institutions : elle est juste révélatrice du malaise, et elle est évoquée en début de soirée électorale pour être totalement oubliée la minute d'après... Constatons qu'elle représente presque 60 % aux élections européennes sans que cela n'empêche ni la légitimation des élections ni les déclarations de victoire des partis, ni les élus de se déclarer les seuls représentants de la Vox populi, ceux ne votant pas (ou plus) étant renvoyés à leur « absence » et au silence.

Le ras-le-bol français s'exprime souvent par une forme, plus verbale qu'active, d'antiparlementarisme et d'antipartisanisme qui, pour être compréhensible, n'en est pas moins proprement inefficace, et cela depuis fort longtemps, ne trouvant pas de débouché politique et confinant à une forme de désespérance qui, en définitive, permet au système d'éternellement perdurer sans trop d'inquiétude... L'abstention, que certains revendiquent comme une forme d'action politique de désaveu du système politicien, si elle peut être parfois fort sympathique et légitime, reste désespérément sans effet sur les politiques menées et les institutions : elle est juste révélatrice du malaise, et elle est évoquée en début de soirée électorale pour être totalement oubliée la minute d'après... Constatons qu'elle représente presque 60 % aux élections européennes sans que cela n'empêche ni la légitimation des élections ni les déclarations de victoire des partis, ni les élus de se déclarer les seuls représentants de la Vox populi, ceux ne votant pas (ou plus) étant renvoyés à leur « absence » et au silence. Ainsi, au regard de l'histoire tragique de la France au XXe siècle, s'il y a bien eu un de Gaulle en juin 1940 pour dépasser la défaite, il a manqué un roi en novembre 1918 pour gagner cette paix qui aurait permis d'éviter les malheurs du printemps 1940, malheurs dont les partis se sont vite exonérés en refilant le pouvoir défait à un vieux maréchal qu'ils étaient allés chercher dans son ambassade de Madrid...

Ainsi, au regard de l'histoire tragique de la France au XXe siècle, s'il y a bien eu un de Gaulle en juin 1940 pour dépasser la défaite, il a manqué un roi en novembre 1918 pour gagner cette paix qui aurait permis d'éviter les malheurs du printemps 1940, malheurs dont les partis se sont vite exonérés en refilant le pouvoir défait à un vieux maréchal qu'ils étaient allés chercher dans son ambassade de Madrid...

Mais on n’a peut-être pas assez prêté attention à ce que notre tactile Jupiter a dit ensuite, pour se justifier, lorsque ses conseillers en image l’ont eu informé que ces clichés avaient déclenché une légère agitation populaire et médiatique, oh, bien surprenante.

Mais on n’a peut-être pas assez prêté attention à ce que notre tactile Jupiter a dit ensuite, pour se justifier, lorsque ses conseillers en image l’ont eu informé que ces clichés avaient déclenché une légère agitation populaire et médiatique, oh, bien surprenante. sidérantes. Les photos ont été prises à l’improviste, et peut-être sont-elles en quelque façon trompeuses, comme souvent les photographies peuvent l’être. Les mots ont été choisis. Ils expriment la pensée de cet homme étrange qui nous gouverne, tout en étant suffisamment peu travaillés pour échapper à cet art de l’ « en même temps » qu’Emmanuel Macron manie si bien et grâce auquel il est parvenu, pendant un temps, à donner à chacun ce qu’il avait envie d’entendre.

sidérantes. Les photos ont été prises à l’improviste, et peut-être sont-elles en quelque façon trompeuses, comme souvent les photographies peuvent l’être. Les mots ont été choisis. Ils expriment la pensée de cet homme étrange qui nous gouverne, tout en étant suffisamment peu travaillés pour échapper à cet art de l’ « en même temps » qu’Emmanuel Macron manie si bien et grâce auquel il est parvenu, pendant un temps, à donner à chacun ce qu’il avait envie d’entendre. Ce qui est sans doute pourquoi l’action de Nicole Belloubet, au ministère de la Justice, ressemble si fort à celle de Christiane Taubira que seuls les observateurs les plus attentifs seraient capables de discerner une différence. Ce pourquoi aussi Emmanuel Macron a tranquillement renié sa promesse, faite pendant la campagne électorale, de construire 15 000 places de prison supplémentaires. Ce pourquoi, probablement, deux mois après les faits, notre très affairée président n’a toujours pas répondu à la mère d’Adrien Perez, poignardé à la sortie d’une discothèque, à Grenoble. Pensez donc, la malheureuse réclame justice… Ce pourquoi enfin, peut-être, son ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb s’est spectaculairement exfiltré du gouvernement : sans doute n’a-t-il pas très envie d’être comptable du bilan sécuritaire qui s’annonce.

Ce qui est sans doute pourquoi l’action de Nicole Belloubet, au ministère de la Justice, ressemble si fort à celle de Christiane Taubira que seuls les observateurs les plus attentifs seraient capables de discerner une différence. Ce pourquoi aussi Emmanuel Macron a tranquillement renié sa promesse, faite pendant la campagne électorale, de construire 15 000 places de prison supplémentaires. Ce pourquoi, probablement, deux mois après les faits, notre très affairée président n’a toujours pas répondu à la mère d’Adrien Perez, poignardé à la sortie d’une discothèque, à Grenoble. Pensez donc, la malheureuse réclame justice… Ce pourquoi enfin, peut-être, son ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb s’est spectaculairement exfiltré du gouvernement : sans doute n’a-t-il pas très envie d’être comptable du bilan sécuritaire qui s’annonce.

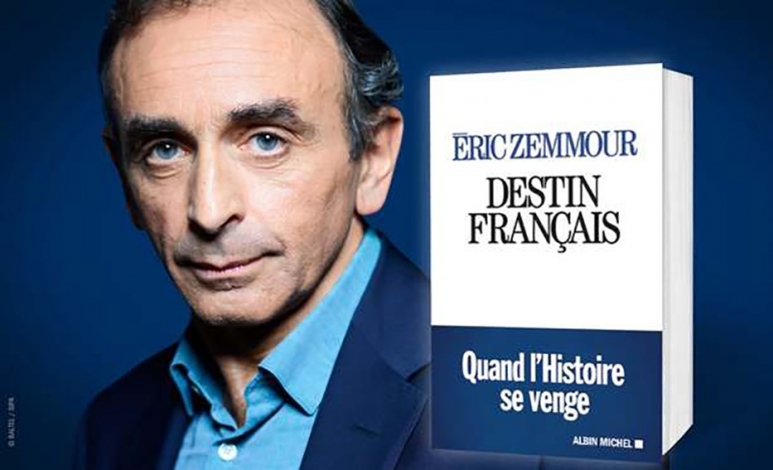

Zemour a publié le 12 septembre un nouveau livre événement. Après plusieurs autres dont le retentissement a été immense. Ce sont les livres encore et toujours qui font le mouvement des idées et à terme c'est le mouvement des idées qui produit les évolutions politiques majeures. La lecture reste une condition essentielle de la compétence politique !

Zemour a publié le 12 septembre un nouveau livre événement. Après plusieurs autres dont le retentissement a été immense. Ce sont les livres encore et toujours qui font le mouvement des idées et à terme c'est le mouvement des idées qui produit les évolutions politiques majeures. La lecture reste une condition essentielle de la compétence politique !

d’abord c’est la puissance. La puissance justement, c’est bien ce qui manque à l’Europe version U.E., que sa nature même et ses « valeurs » vouent à l’impuissance. De Gaulle l’avait bien compris, lui pour qui l’Europe était d’abord une réalité géographique et historique permettant l’association et la coopération d’Etats désireux d’être plus forts ensemble.

d’abord c’est la puissance. La puissance justement, c’est bien ce qui manque à l’Europe version U.E., que sa nature même et ses « valeurs » vouent à l’impuissance. De Gaulle l’avait bien compris, lui pour qui l’Europe était d’abord une réalité géographique et historique permettant l’association et la coopération d’Etats désireux d’être plus forts ensemble. L’occasion était - et reste - belle de refonder l’Europe, sur ses propres réalités - au premier chef historiques et culturelles - et de proposer comme base nécessaire une véritable configuration politique. Et pourtant M. Macron ne change ni de discours ni de politique européenne, s’en tenant à une variante de celle dite du « cabri ».

L’occasion était - et reste - belle de refonder l’Europe, sur ses propres réalités - au premier chef historiques et culturelles - et de proposer comme base nécessaire une véritable configuration politique. Et pourtant M. Macron ne change ni de discours ni de politique européenne, s’en tenant à une variante de celle dite du « cabri ».

La feuille de route de l’énarque ex-fondé de pouvoir de la banque Rothschild n’est pas seulement de renforcer la soumission du pays réel (la France) au pays légal (la République) mais l’anéantissement pur et simple de ce vieux pays qui jadis s’enorgueillissait d’être la fille aînée de l’Eglise. d’où son tropisme cosmopolite et même sa « négrophilie » un tantinet lubrique signalée par l’humoriste Patrice Éboué dans une

La feuille de route de l’énarque ex-fondé de pouvoir de la banque Rothschild n’est pas seulement de renforcer la soumission du pays réel (la France) au pays légal (la République) mais l’anéantissement pur et simple de ce vieux pays qui jadis s’enorgueillissait d’être la fille aînée de l’Eglise. d’où son tropisme cosmopolite et même sa « négrophilie » un tantinet lubrique signalée par l’humoriste Patrice Éboué dans une

Europe ;

Europe ; recevait Poutine à Versailles et Trump sur les Champs-Elysées pour admirer et applaudir l'armée française. Qui fêtait ses quarante ans à Chambord... Dans l'ombre du roi-chevalier. Un vrai roi, celui-là, pas une apparence ...

recevait Poutine à Versailles et Trump sur les Champs-Elysées pour admirer et applaudir l'armée française. Qui fêtait ses quarante ans à Chambord... Dans l'ombre du roi-chevalier. Un vrai roi, celui-là, pas une apparence ... La question du régime n'a jamais cessé de se poser à la France depuis la Révolution, comme en témoignent les dix-huit régimes qu’elle a connus, dont cinq républiques. Cela, Emmanuel Macron lui-même l'a compris. Il l'a dit en termes explicites, inattendus et spectaculaires. Les

La question du régime n'a jamais cessé de se poser à la France depuis la Révolution, comme en témoignent les dix-huit régimes qu’elle a connus, dont cinq républiques. Cela, Emmanuel Macron lui-même l'a compris. Il l'a dit en termes explicites, inattendus et spectaculaires. Les

On peut le penser : qu’on se souvienne en effet de la fête de la musique, qui a vu Monsieur et Madame Macron recevant publiquement à l’Élysée, et avec la plus grande familiarité, un groupe de danseurs LGBT, dont l’un portait sur son ticheurte l’inscription « Fils de migrants, noir et pédé ». Quel contraste surprenant entre la véhémence grandiose des célébrations républicaines au Louvre et à Versailles, et les gesticulations adolescentes du jeune Emmanuel et, encore dernièrement, ses effusions dans les bras de la pulpeuse présidente de la Croatie, dont la valeureuse équipe venait pourtant de perdre la coupe du monde de football !

On peut le penser : qu’on se souvienne en effet de la fête de la musique, qui a vu Monsieur et Madame Macron recevant publiquement à l’Élysée, et avec la plus grande familiarité, un groupe de danseurs LGBT, dont l’un portait sur son ticheurte l’inscription « Fils de migrants, noir et pédé ». Quel contraste surprenant entre la véhémence grandiose des célébrations républicaines au Louvre et à Versailles, et les gesticulations adolescentes du jeune Emmanuel et, encore dernièrement, ses effusions dans les bras de la pulpeuse présidente de la Croatie, dont la valeureuse équipe venait pourtant de perdre la coupe du monde de football ! Tout cela, en réalité, est à l’image de notre France : il y a encore des cloches qui sonnent dans le ciel de villages paisibles, des parents généreux, des enfants aimés et joyeux, des entrepreneurs intrépides, un superbe savoir-faire français, bref un patrimoine ancré et porteur d’avenir. Il y a aussi les caïds féodaux de la drogue, les zélateurs médiatiques d’un futur frelaté, la tourbe bourdonnante des partis politiques promoteurs d’ambitions dévoyées, et le pays en voie de désertification spirituelle, donc en danger de mort…

Tout cela, en réalité, est à l’image de notre France : il y a encore des cloches qui sonnent dans le ciel de villages paisibles, des parents généreux, des enfants aimés et joyeux, des entrepreneurs intrépides, un superbe savoir-faire français, bref un patrimoine ancré et porteur d’avenir. Il y a aussi les caïds féodaux de la drogue, les zélateurs médiatiques d’un futur frelaté, la tourbe bourdonnante des partis politiques promoteurs d’ambitions dévoyées, et le pays en voie de désertification spirituelle, donc en danger de mort…

Quand, dans la lignée des inquiétudes « de gauche » médiatisées, quelques historiens et « Insoumis » évoquent les « funestes années trente », je pense pouvoir leur rétorquer quelques choses simples, et ouvrir, au sens noble du terme, la discussion sans préjugé :

Quand, dans la lignée des inquiétudes « de gauche » médiatisées, quelques historiens et « Insoumis » évoquent les « funestes années trente », je pense pouvoir leur rétorquer quelques choses simples, et ouvrir, au sens noble du terme, la discussion sans préjugé : 4. Les problèmes contemporains, et le contexte général, sont-ils semblables à ceux d'hier ? C'est sans doute là qu'il y a, effectivement, le plus de similitudes avec les années trente : une ambiance délétère sur la scène internationale et une montée des exaspérations populaires dans nombre de pays, y compris en France, avec la rupture entre élites mondialisées et classes populaires et moyennes, entre les métropoles et les périphéries, en particulier rurales ; le retour de la question sociale, très souvent couplée à la nationale ; les « questions sociétales » qui ne sont que l'autre formulation de la crise de civilisation évoquée jadis par Thierry Maulnier (photo), Emmanuel Mounier et Jean de Fabrègues, entre autres. Mais les réponses d'aujourd'hui sont-elles forcément celles d'hier ?

4. Les problèmes contemporains, et le contexte général, sont-ils semblables à ceux d'hier ? C'est sans doute là qu'il y a, effectivement, le plus de similitudes avec les années trente : une ambiance délétère sur la scène internationale et une montée des exaspérations populaires dans nombre de pays, y compris en France, avec la rupture entre élites mondialisées et classes populaires et moyennes, entre les métropoles et les périphéries, en particulier rurales ; le retour de la question sociale, très souvent couplée à la nationale ; les « questions sociétales » qui ne sont que l'autre formulation de la crise de civilisation évoquée jadis par Thierry Maulnier (photo), Emmanuel Mounier et Jean de Fabrègues, entre autres. Mais les réponses d'aujourd'hui sont-elles forcément celles d'hier ? maurrassiens » (sans en être lui-même, malgré une légende tenace véhiculée par les hommes de Monnet, et reprise par Mauriac), en reprendra ensuite les grandes lignes dans sa Constitution de la Cinquième République et dans sa tentative (avortée) de résolution de la question sociale : l'inachèvement du règne gaullien et ses limites bien réelles, en renvoyant les principales idées des revues « hors-système » aux catacombes, ont enterré presque (ce « presque »qui laisse encore un espoir, n'est-ce pas ?) définitivement les espérances de ceux qui les animaient. Si les royalistes peuvent en concevoir quelque amertume, cela ne doit pas être une excuse pour déserter le combat intellectuel et politique et, au-delà, civilisationnel... « L'espérance, c'est le désespoir surmonté », clamait Bernanos.

maurrassiens » (sans en être lui-même, malgré une légende tenace véhiculée par les hommes de Monnet, et reprise par Mauriac), en reprendra ensuite les grandes lignes dans sa Constitution de la Cinquième République et dans sa tentative (avortée) de résolution de la question sociale : l'inachèvement du règne gaullien et ses limites bien réelles, en renvoyant les principales idées des revues « hors-système » aux catacombes, ont enterré presque (ce « presque »qui laisse encore un espoir, n'est-ce pas ?) définitivement les espérances de ceux qui les animaient. Si les royalistes peuvent en concevoir quelque amertume, cela ne doit pas être une excuse pour déserter le combat intellectuel et politique et, au-delà, civilisationnel... « L'espérance, c'est le désespoir surmonté », clamait Bernanos.