Par Alain de Benoist

Ces derniers jours, Alain de Benoist a donné à Boulevard Voltaire plusieurs entretiens qui nous intéressent à l'évidence. Celui-ci en particulier [11.08]. Il y exprime des idées, au sens fort, fondamentales. Lisez ! LFAR

« Quand les « vieux » n’ont plus rien à nous apprendre c’est le passé qu’on oublie… »

L’espérance de vie ne cesse de s’allonger. Ce phénomène n’est pas anodin, surtout depuis que les personnes âgées ne sont plus prises en charge par leur famille, comme c’est encore le cas en Afrique, mais par des établissements spécialisés qui coûtent de plus en plus cher et dans lesquels ils sont souvent maltraités. Une raison de plus pour ne pas vouloir vieillir ?

D’abord, rien ne garantit que l’espérance de vie va continuer à augmenter, et donc que les enfants nés dans les années 2000 vivront plus longtemps que leurs parents (on a même quelques bonnes raisons d’en douter). D’autre part, l’espérance de vie en bonne santé et l’espérance de vie tout court ne sont pas la même chose (en France, 79-85 ans pour l’espérance de vie, 62-63 ans pour l’espérance en bonne santé), d’autant que la seconde augmente plus vite que la première. Mais vous avez raison, le sort de ceux qu’on appelle aujourd’hui pudiquement des « seniors » est souvent peu enviable. Il ne faut certes pas généraliser, mais dans le meilleur des cas, les vieux sont des pépés et des mémés qu’on aime bien, surtout quand ils peuvent rendre des services (garder la maison, nourrir le chat et s’occuper des enfants), dans le pire des vieillards à qui l’on n’a plus rien à dire et dont on attend, avec plus ou moins d’impatience, le transfert aux soins palliatifs, quand on ne les abandonne pas dans une supérette sur l’autoroute pour pouvoir partir en vacances !

Il y a, à cela, de multiples causes. J’en vois au moins deux. La première tient au fait que la famille nucléaire exclut de plus en plus les grands-parents. L’évolution de l’habitat rend le plus souvent impossible la traditionnelle coexistence des générations. Et l’accélération sociale fait que les seniors ne peuvent plus transmettre leur expérience aux plus jeunes, dont le mode de vie et l’environnement technologique diffèrent radicalement de ce qu’ils ont eux-mêmes connu.

L’autre raison est plus fondamentale. Aujourd’hui, on peut aimer les vieillards bien qu’ils soient des vieillards, mais il est très rare qu’on les respecte parce qu’ils sont des vieillards. Autrefois, c’était l’inverse. On respectait les vieux parce qu’ils étaient des « anciens » et qu’on vénérait les ancêtres. Toutes les sociétés traditionnelles rendent un culte aux ancêtres, parce que c’est à eux que l’on doit la tradition d’où sont sortis les mœurs et qu’ils ont été les fondateurs de la lignée. Pensez à ce que représentait le mos maiorum pour les Romains. L’idéologie du progrès a discrédité le passé, qui n’aurait plus rien à nous dire parce que demain sera nécessairement meilleur. Ce qui compte, c’est l’avenir, et donc la jeunesse qui va inventer un homme nouveau, tandis que le passé ne propose que des vieilleries, de croyances et de valeurs dépassées. Les vieux peuvent avoir des histoires à nous raconter, mais fondamentalement, ils n’ont rien à nous enseigner, car nous vivons dans un monde différent. La figure du père a elle-même été discréditée, à plus forte raison celle du grand-père. C’est la raison pour laquelle l’infanticide passe aujourd’hui pour le crime le plus horrible, alors qu’autrefois c’était le parricide.

D’un côté, notre société magnifie la jeunesse, mais de l’autre, ce sont désormais les « seniors » qui, bénéficiant d’un pouvoir d’achat supérieur à la moyenne, sont l’objet de toutes les sollicitations publicitaires. La vieillesse serait-elle devenue un marché comme les autres ?

Le senior est, à l’origine, un titre de respect : c’est de ce mot latin, dont la variante dénasalisée était seiior, que viennent le « sieur », le « sire » (cas-sujet du précédent), le « seigneur » (dérivé de la forme accusative seniorem) et la « seigneurie », le « monsieur » (« mon seigneur »), le « messire », le signor(e) italien, le señor espagnol, le senyor catalan, le sir des Anglais. Aujourd’hui, c’est une litote qu’on emploie pour faire croire aux anciens qu’ils sont encore jeunes. Et comme on leur a mis dans la tête que l’objectif de l’âge adulte est de refuser par tous les moyens de vieillir, que de surcroît ils disposent en effet souvent d’un pouvoir d’achat supérieur, ils constituent un marché juteux pour l’empire de la marchandise, qui leur propose mille recettes pour rester « toujours jeunes ». Cela n’empêche évidemment pas de voir aussi dans la jeunesse un marché très profitable. La logique du profit est ainsi faite qu’elle recouvre tout ce qu’elle peut avaler, même ce qui naguère ne pouvait être ni acheté ni vendu.

En politique, les Français paraissent être à la fois nostalgiques de la figure du « vieux sage », le général de Gaulle ou Antoine Pinay, et très demandeurs de celle des « jeunes loups », comme Emmanuel Macron, voire des « jeunes louves », comme Marion Maréchal. Ces deux aspirations ne sont-elles pas contradictoires ?

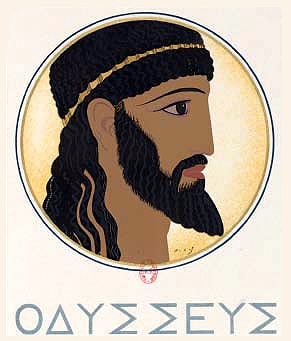

Je ne crois pas. Chaque âge à ses vertus et il n’est pas interdit de les apprécier toutes : l’énergie et le savoir, la combativité et la sagesse, le chevalier et le roi, le guerrier et le philosophe, etc. Dans les récits homériques, si Achille représente l’intensité, Ulysse (Illustration) représente la durée, ce qui n’empêche pas les Troyens comme les Grecs de respecter Priam ou Agamemnon. Dans le schéma trifonctionnel de l’idéologie indo-européenne tel que l’ont restitué Georges Dumézil et quelques autres, la première fonction (la souveraineté politique, juridique et religieuse) et la deuxième (la fonction guerrière) se complètent très bien. Il en reste heureusement encore quelques traces dans l’esprit de nos contemporains. ■

Je ne crois pas. Chaque âge à ses vertus et il n’est pas interdit de les apprécier toutes : l’énergie et le savoir, la combativité et la sagesse, le chevalier et le roi, le guerrier et le philosophe, etc. Dans les récits homériques, si Achille représente l’intensité, Ulysse (Illustration) représente la durée, ce qui n’empêche pas les Troyens comme les Grecs de respecter Priam ou Agamemnon. Dans le schéma trifonctionnel de l’idéologie indo-européenne tel que l’ont restitué Georges Dumézil et quelques autres, la première fonction (la souveraineté politique, juridique et religieuse) et la deuxième (la fonction guerrière) se complètent très bien. Il en reste heureusement encore quelques traces dans l’esprit de nos contemporains. ■

Alain de Benoist

Intellectuel, philosophe et politologue

Entretien réalisé par Nicolas Gauthier

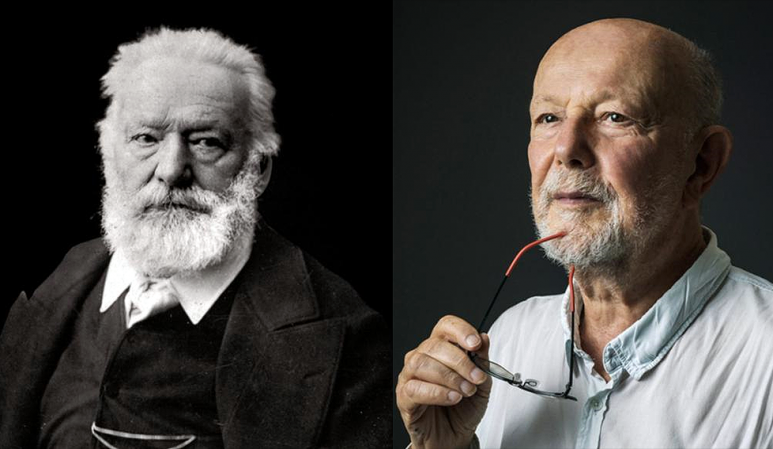

Jean-François Kahn : « Victor Hugo ne se reconnaîtrait pas dans l'Europe d'aujourd'hui »

Jean-François Kahn : « Victor Hugo ne se reconnaîtrait pas dans l'Europe d'aujourd'hui » Hugo croyait dans les États-Unis d'Europe. Serait-il toujours européen, actuellement ?

Hugo croyait dans les États-Unis d'Europe. Serait-il toujours européen, actuellement ?

Je ne crois pas. Chaque âge à ses vertus et il n’est pas interdit de les apprécier toutes : l’énergie et le savoir, la combativité et la sagesse, le chevalier et le roi, le guerrier et le philosophe, etc. Dans les récits homériques, si Achille représente l’intensité, Ulysse (Illustration) représente la durée, ce qui n’empêche pas les Troyens comme les Grecs de respecter Priam ou Agamemnon. Dans le schéma trifonctionnel de l’idéologie indo-européenne tel que l’ont restitué Georges Dumézil et quelques autres, la première fonction (la souveraineté politique, juridique et religieuse) et la deuxième (la fonction guerrière) se complètent très bien. Il en reste heureusement encore quelques traces dans l’esprit de nos contemporains.

Je ne crois pas. Chaque âge à ses vertus et il n’est pas interdit de les apprécier toutes : l’énergie et le savoir, la combativité et la sagesse, le chevalier et le roi, le guerrier et le philosophe, etc. Dans les récits homériques, si Achille représente l’intensité, Ulysse (Illustration) représente la durée, ce qui n’empêche pas les Troyens comme les Grecs de respecter Priam ou Agamemnon. Dans le schéma trifonctionnel de l’idéologie indo-européenne tel que l’ont restitué Georges Dumézil et quelques autres, la première fonction (la souveraineté politique, juridique et religieuse) et la deuxième (la fonction guerrière) se complètent très bien. Il en reste heureusement encore quelques traces dans l’esprit de nos contemporains.

Emmanuel Macron entame aujourd'hui au Danemark sa tournée nordique à la recherche de la souveraineté européenne. Il ne la trouvera pas tout simplement parce qu'elle n'existe pas. Voici ce que nous en disions le 14 août. Rien n'a changé ...

Emmanuel Macron entame aujourd'hui au Danemark sa tournée nordique à la recherche de la souveraineté européenne. Il ne la trouvera pas tout simplement parce qu'elle n'existe pas. Voici ce que nous en disions le 14 août. Rien n'a changé ... Qu'importe que la plupart des États signataires du traité sur le nucléaire iranien conclu sous Obama le proclament toujours en vigueur : après que Trump l'eut déchiré (mai 2018) et qu'il eut rétabli les sanctions qui frappaient l'Iran, ce traité s'est vidé de tout contenu. Les velléités de résistance européenne, un temps affirmées, parfois en termes bravaches, ont fait long feu. On a pensé à résister, on a envisagé de s'organiser pour cela. Puis, on a abandonné, calé, renoncé. Paroles verbales, volonté faible, réactivité nulle ! Résister était trop difficile, eût demandé trop d'efforts... Notamment des accords monétaires et financiers avec la Russie et sans-doute aussi avec la Chine. Les Européens n’en ont pas eu la volonté ni le courage.

Qu'importe que la plupart des États signataires du traité sur le nucléaire iranien conclu sous Obama le proclament toujours en vigueur : après que Trump l'eut déchiré (mai 2018) et qu'il eut rétabli les sanctions qui frappaient l'Iran, ce traité s'est vidé de tout contenu. Les velléités de résistance européenne, un temps affirmées, parfois en termes bravaches, ont fait long feu. On a pensé à résister, on a envisagé de s'organiser pour cela. Puis, on a abandonné, calé, renoncé. Paroles verbales, volonté faible, réactivité nulle ! Résister était trop difficile, eût demandé trop d'efforts... Notamment des accords monétaires et financiers avec la Russie et sans-doute aussi avec la Chine. Les Européens n’en ont pas eu la volonté ni le courage.

Néanmoins, la pression de l'opinion publique ou, plutôt, celle des médias et des réseaux sociaux, se fait désormais derrière des écrans, ce qui évite à la République d'avoir à affronter des manifestations de rue comme celles, tragiques en leur terme, des mois de janvier et février 1934, initiées et emmenées par l'Action Française et ses Camelots du Roi dont plusieurs seront alors tués par une République aux abois et toujours scandaleuse. Soyons précis : les affaires actuelles, pour ce que l'on en sait et ce qu'en feuilletonne Le Canard enchaîné avec gourmandise, sont bien mineures au regard de l'affaire Stavisky, du nom de cet autre « Monsieur Alexandre », ou de celles qui concernent les multinationales de la chimie (Monsanto, Bayer), de l'agroalimentaire ou des « GAFAM » états-uniens, celles-ci privant le budget de l’État de plusieurs milliards d'euros chaque année ! En fait, Benalla, Kohler ou Nyssen, au-delà de leurs fautes respectives et évidemment condamnables, au moins politiquement et moralement, ne sont que des leurres qui, parfois, nous empêchent de voir le plus grave et le plus inquiétant, cette main-mise des féodalités financières et économiques sur nos sociétés et sur les États politiques contemporains, ce que dénonçait, dans une scène d'anthologie, le « Président Beaufort » (Jean Gabin) devant un parlement houleux et furieux de voir sa proximité avec les milieux d'affaires ainsi mise en lumière par celui qui paraît bien le seul homme libre de l'assemblée, ce que la République parlementaire ne peut, d'ailleurs, longtemps supporter... Que dirait-il aujourd'hui !

Néanmoins, la pression de l'opinion publique ou, plutôt, celle des médias et des réseaux sociaux, se fait désormais derrière des écrans, ce qui évite à la République d'avoir à affronter des manifestations de rue comme celles, tragiques en leur terme, des mois de janvier et février 1934, initiées et emmenées par l'Action Française et ses Camelots du Roi dont plusieurs seront alors tués par une République aux abois et toujours scandaleuse. Soyons précis : les affaires actuelles, pour ce que l'on en sait et ce qu'en feuilletonne Le Canard enchaîné avec gourmandise, sont bien mineures au regard de l'affaire Stavisky, du nom de cet autre « Monsieur Alexandre », ou de celles qui concernent les multinationales de la chimie (Monsanto, Bayer), de l'agroalimentaire ou des « GAFAM » états-uniens, celles-ci privant le budget de l’État de plusieurs milliards d'euros chaque année ! En fait, Benalla, Kohler ou Nyssen, au-delà de leurs fautes respectives et évidemment condamnables, au moins politiquement et moralement, ne sont que des leurres qui, parfois, nous empêchent de voir le plus grave et le plus inquiétant, cette main-mise des féodalités financières et économiques sur nos sociétés et sur les États politiques contemporains, ce que dénonçait, dans une scène d'anthologie, le « Président Beaufort » (Jean Gabin) devant un parlement houleux et furieux de voir sa proximité avec les milieux d'affaires ainsi mise en lumière par celui qui paraît bien le seul homme libre de l'assemblée, ce que la République parlementaire ne peut, d'ailleurs, longtemps supporter... Que dirait-il aujourd'hui !  Depuis ses origines tumultueuses, la République a un vrai problème avec l'Argent, une forme d'addiction qui est la règle quand la Monarchie, elle, cherchait et réussissait souvent à ne pas en être dépendante, aidée en cela par le principe de la transmission héréditaire : « la naissance ne s'achète pas », diront les théoriciens royalistes du XXe siècle, ce qui assure, d'office, une véritable indépendance de la magistrature suprême de l’État à travers la personne du roi qui s'est « contenté » de naître « fils de roi » et qui doit attendre l'événement le plus triste qui soit, la mort de son prédécesseur, de son propre père le plus souvent, pour monter sur le trône. Cet avantage de la Monarchie repose aussi sur une approche liée à sa tradition plus politique que financière, et à sa compréhension de la fameuse formule issue de l'Antiquité romaine : « L'Argent est un bon serviteur mais un mauvais maître ». Le général de Gaulle avait, sous son règne présidentiel, traduit la citation par « L'intendance suivra » qui remettait l'Argent à sa place, qui ne doit pas être la première, mais cela ne dura que le temps des fondateurs de la Cinquième République.

Depuis ses origines tumultueuses, la République a un vrai problème avec l'Argent, une forme d'addiction qui est la règle quand la Monarchie, elle, cherchait et réussissait souvent à ne pas en être dépendante, aidée en cela par le principe de la transmission héréditaire : « la naissance ne s'achète pas », diront les théoriciens royalistes du XXe siècle, ce qui assure, d'office, une véritable indépendance de la magistrature suprême de l’État à travers la personne du roi qui s'est « contenté » de naître « fils de roi » et qui doit attendre l'événement le plus triste qui soit, la mort de son prédécesseur, de son propre père le plus souvent, pour monter sur le trône. Cet avantage de la Monarchie repose aussi sur une approche liée à sa tradition plus politique que financière, et à sa compréhension de la fameuse formule issue de l'Antiquité romaine : « L'Argent est un bon serviteur mais un mauvais maître ». Le général de Gaulle avait, sous son règne présidentiel, traduit la citation par « L'intendance suivra » qui remettait l'Argent à sa place, qui ne doit pas être la première, mais cela ne dura que le temps des fondateurs de la Cinquième République.

Les attentats - que leurs auteurs soient conscients et déterminés, ou malades et déséquilibrés - frappent aujourd'hui toute l'Europe.

Les attentats - que leurs auteurs soient conscients et déterminés, ou malades et déséquilibrés - frappent aujourd'hui toute l'Europe.  Et Yves Michaud ajoute ces réflexions qui auraient pu être les nôtres - mais n'ont pas été celles de Gérard Colomb et des médias :

Et Yves Michaud ajoute ces réflexions qui auraient pu être les nôtres - mais n'ont pas été celles de Gérard Colomb et des médias :

L’ actualité sociale des dernières semaines a mis sur le devant de la scène, à côté des agents de la Fonction publique, des entreprises nationales telles que la SNCF et Air France. Or, ce qui est à l’origine de cette célébrité médiatique, ce ne sont ni les performances économiques et financières, ni les innovations technologiques, ni la qualité exceptionnelle de leurs services, mais leur persévérance dans la grève. Au-delà des revendications immédiates à propos desquelles chacun peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide selon son humeur ou son intérêt personnel, ces événements devraient nous amener à réfléchir sur quelques aspects fondamentaux de notre système économique et social actuel.

L’ actualité sociale des dernières semaines a mis sur le devant de la scène, à côté des agents de la Fonction publique, des entreprises nationales telles que la SNCF et Air France. Or, ce qui est à l’origine de cette célébrité médiatique, ce ne sont ni les performances économiques et financières, ni les innovations technologiques, ni la qualité exceptionnelle de leurs services, mais leur persévérance dans la grève. Au-delà des revendications immédiates à propos desquelles chacun peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide selon son humeur ou son intérêt personnel, ces événements devraient nous amener à réfléchir sur quelques aspects fondamentaux de notre système économique et social actuel. regroupés en catégories uniquement identifiés par une convergence d’intérêts immédiats, ils détruisent la société. Il ne faut pas s’étonner du fait que ces « réformes » n’emportent pas d’adhésion populaire mais en même temps que les actions menées contre elles par ceux qui apparaissent alors aux yeux de tous comme des privilégiés, ne soient pas non plus vues positivement. Et ce n’est pas la propagande gouvernementale abusivement appelée « pédagogie » qui y changera quoi que ce soit, à terme. Si elle permet de calmer le jeu pendant un certain temps, elle générera des frustrations supplémentaires qui viendront grossir les mécontentements.

regroupés en catégories uniquement identifiés par une convergence d’intérêts immédiats, ils détruisent la société. Il ne faut pas s’étonner du fait que ces « réformes » n’emportent pas d’adhésion populaire mais en même temps que les actions menées contre elles par ceux qui apparaissent alors aux yeux de tous comme des privilégiés, ne soient pas non plus vues positivement. Et ce n’est pas la propagande gouvernementale abusivement appelée « pédagogie » qui y changera quoi que ce soit, à terme. Si elle permet de calmer le jeu pendant un certain temps, elle générera des frustrations supplémentaires qui viendront grossir les mécontentements. Lors de sa réception du prix Charlemagne, le président Macron a déploré qu’en France on ait « une préférence pour la dépense publique plutôt que pour la norme », comme l’auraient les Allemands. Les Allemands, toujours la norme idéale de l’Europe ! Affirmant que sa politique avait pour but de « bousculer les fétiches », il laissait donc entendre qu’il voulait donner plus d’ampleur aux normes. Comme jusqu’à présent, quoiqu’en dise la « pédagogie » gouvernementale, la dépense publique n’a pas pris le chemin de la baisse, les Français vont pouvoir bénéficier à la fois de plus de dépenses publiques et de plus de normes. Est-ce cela le « changement » attendu ?

Lors de sa réception du prix Charlemagne, le président Macron a déploré qu’en France on ait « une préférence pour la dépense publique plutôt que pour la norme », comme l’auraient les Allemands. Les Allemands, toujours la norme idéale de l’Europe ! Affirmant que sa politique avait pour but de « bousculer les fétiches », il laissait donc entendre qu’il voulait donner plus d’ampleur aux normes. Comme jusqu’à présent, quoiqu’en dise la « pédagogie » gouvernementale, la dépense publique n’a pas pris le chemin de la baisse, les Français vont pouvoir bénéficier à la fois de plus de dépenses publiques et de plus de normes. Est-ce cela le « changement » attendu ?

Peut-être n'a-t-elle jamais dit en public qu'une seule chose qui soit

Peut-être n'a-t-elle jamais dit en public qu'une seule chose qui soit

Or, face à la pollution et à ses différentes formes urbaines, les arbres sont des alliés précieux, et les municipalités auraient bien tort de les bouder ou de les négliger : comme le souligne en quelques pages éclairantes le hors-série Sciences de La Vie de juin 2018 consacré aux arbres et à leurs secrets, les arbres sont « nos alliés » contre le carbone, les métaux lourds, les polluants de la terre et des nappes phréatiques comme les engrais chimiques ou les nitrates...

Or, face à la pollution et à ses différentes formes urbaines, les arbres sont des alliés précieux, et les municipalités auraient bien tort de les bouder ou de les négliger : comme le souligne en quelques pages éclairantes le hors-série Sciences de La Vie de juin 2018 consacré aux arbres et à leurs secrets, les arbres sont « nos alliés » contre le carbone, les métaux lourds, les polluants de la terre et des nappes phréatiques comme les engrais chimiques ou les nitrates... Ainsi, à Rennes comme ailleurs, c'est une véritable stratégie arboricole urbaine qu'il faut penser et pratiquer, au-delà même des simples mandatures municipales : réduire les pollutions automobiles, et en atténuer les effets, c'est possible sans forcément toujours contraindre financièrement les automobilistes locaux. Préserver et entretenir, par un élagage raisonné et par des soins appropriés, les arbres citadins ; en planter de nouveaux pour assurer le renouvellement régulier du parc arboricole ; concevoir les rues piétonnes ou les aménager par une politique intelligente de gestion et d'implantation des arbres ; voilà qui doit permettre une réduction des pollutions atmosphériques et la limitation des nuisances des gaz à effet de serre. Les arbres, nos alliés !

Ainsi, à Rennes comme ailleurs, c'est une véritable stratégie arboricole urbaine qu'il faut penser et pratiquer, au-delà même des simples mandatures municipales : réduire les pollutions automobiles, et en atténuer les effets, c'est possible sans forcément toujours contraindre financièrement les automobilistes locaux. Préserver et entretenir, par un élagage raisonné et par des soins appropriés, les arbres citadins ; en planter de nouveaux pour assurer le renouvellement régulier du parc arboricole ; concevoir les rues piétonnes ou les aménager par une politique intelligente de gestion et d'implantation des arbres ; voilà qui doit permettre une réduction des pollutions atmosphériques et la limitation des nuisances des gaz à effet de serre. Les arbres, nos alliés !

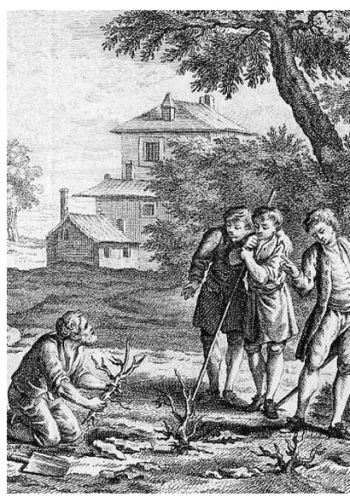

le pire). Jean de La Fontaine, en son temps, a tout dit de cette politique qui s'enracine (c'est le cas de le dire !) dans la durée, celle-là même que néglige trop souvent le « temps démocratique » : dans sa fable intitulée « Le Vieillard et les trois jeunes Hommes » [Illustration], il raconte l'histoire de cet octogénaire qui plantait des arbres quand les jeunes gens moquaient cette action dont il ne tirerait, croyaient-ils, aucun intérêt, eu égard à son grand âge. « Mes arrière-neveux me devront cet ombrage », affirme le vieil homme... Une politique « dynastique », en somme, qui pourrait profiter aux générations suivantes, et cela sur plusieurs décennies, voire siècles selon les espèces d'arbres envisagées.

le pire). Jean de La Fontaine, en son temps, a tout dit de cette politique qui s'enracine (c'est le cas de le dire !) dans la durée, celle-là même que néglige trop souvent le « temps démocratique » : dans sa fable intitulée « Le Vieillard et les trois jeunes Hommes » [Illustration], il raconte l'histoire de cet octogénaire qui plantait des arbres quand les jeunes gens moquaient cette action dont il ne tirerait, croyaient-ils, aucun intérêt, eu égard à son grand âge. « Mes arrière-neveux me devront cet ombrage », affirme le vieil homme... Une politique « dynastique », en somme, qui pourrait profiter aux générations suivantes, et cela sur plusieurs décennies, voire siècles selon les espèces d'arbres envisagées.