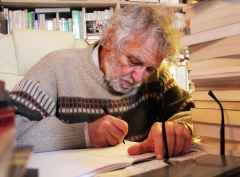

Renaud Camus a donné à Boulevard Voltaire l'intéressant entretien qu'on va lire. Eventuellement pour en débattre. LFAR

Renaud Camus, Emmanuel Macron est entré à l’Élysée le 14 mai dernier. Un semestre, le dixième du temps d’un quinquennat ! Que vous inspire tout d’abord le personnage en lui-même ? Un personnage de roman, un super-technocrate ? Certains n’hésitent pas à le comparer à Bonaparte !

Renaud Camus, Emmanuel Macron est entré à l’Élysée le 14 mai dernier. Un semestre, le dixième du temps d’un quinquennat ! Que vous inspire tout d’abord le personnage en lui-même ? Un personnage de roman, un super-technocrate ? Certains n’hésitent pas à le comparer à Bonaparte !

Emmanuel Macron me facilite beaucoup la vie, au moins intellectuellement, car si l’on me demande de résumer d’un mot ce que je veux dire par remplacisme global, je peux répondre : Macron. Il en est l’incarnation parfaite.

Je l’ai dit cent fois, le Grand Remplacement, la substitution ethnique, le changement de peuple, si énormes qu’ils soient comme phénomène, ne sont qu’une petite partie d’une phénomène plus large encore, le remplacisme gobal, où je vois l’un des deux principaux totalitarismes à l’œuvre de par le monde (l’autre étant évidemment l’islam). Remplacer, telle est l’essence des sociétés post-industrielles et post-modernes : tout doit y être remplaçable et s’y trouver remplacé — le vrai par le faux, l’original par la copie, les matières par leur reconstitution synthétique, les services et les objets par leur version low cost, l’homme par l’homme, l’homme par la femme, l’homme et la femme par les robots, les mères par les mères porteuses, la ville et la campagne par la banlieue, les peuples par d’autres peuples, l’humanité par une post-humanité hagarde et hyper-violente, l’espèce humaine par la Matière Humaine Indifférenciée (MHI).

Le remplacisme est petit-fils de la révolution industrielle et fils du taylorisme fordien qui, à force de tout standardiser selon les exigences de la production et du profit, a fini très logiquement par vouloir standardiser l’homme lui-même. L’homme est à ses yeux une petite entreprise artisanale à succès, que rachète la grande distribution multinationale pour en commercialiser une version low cost, dénaturée mais hyper-profitable. Dans ses desseins plutôt noirs, le remplacisme s’est trouvé sur le tard un allié inespéré mais de poids, et, après tout, très naturel, très logique, l’antiracisme, qui a fini par signifier ce que portait son nom, la haine des races, la croyance absolue en leur inexistence et, paradoxalement, la foi non moins absolue en leur égalité et, surtout — c’était le plus précieux pour le remplacisme —, le désir de les fondre en une seule.

Emmanuel Macron se situe exactement au point de convergence de ces deux généalogies, financiarisme bancaire post-industriel d’un côté, antiracisme de l’autre — à ceci près, tout de même, que lui n’est même plus antiraciste, il est bien au-delà : les origines n’existent pas pour lui et, comme on sait, « il n’y a pas de culture française ».

En mai 2016, vous déclariez, dans un entretien à Boulevard Voltaire , que l’élection présidentielle de 2017 serait un référendum sur le changement de population. Comme interprétez-vous le résultat de cette élection ? Les Français ont dit oui au changement de population ou bien cet enjeu a tout simplement été occulté ?

Cet enjeu a été totalement occulté mais les Français n’ont, au mieux, pas dit non, il faut bien le reconnaître, à mon immense regret. Il convient de dire qu’en cet univers où tous les mots mentent, il en est peu qui mentent plus fort que Français, qualificatif qui réunit en un monstrueux amalgame envahisseurs et envahis, colonisateurs et colonisés, occupants et occupés. L’issue des votes dépend déjà largement du peuple de remplacement, puisqu’on a eu la folie sans précédent de lui donner le droit de vote. Mais, surtout, le peuple remplacé est hébété par l’enseignement de l’oubli, l’imbécillisation de masse, la répression, la censure, les injections permanentes de haine de soi, la peur, le monopole médiatique presque complet dont jouit le remplacisme (Boulevard Voltaire et TV Libertés nonobstant). Aussi bien l’issue ne sera-t-elle plus politique, à présent. Je l’ai déclaré dans un autre entretien, en volume, celui-là, avec Philippe Karsenty : 2017 était la dernière chance avant le Grand Remplacement. J’aurais dû préciser : la dernière chance politique.

À travers les décisions, ou les non-décisions, de ce premier semestre du Président Macron à la tête de l’État, décelez-vous une quelconque évolution de la politique dans le domaine de l’immigration qui serait de nature à vous rassurer, ou au contraire ?

Pas du tout, et très au contraire : on est entré dans le mode automatisé du changement de peuple. Le remplacisme global est au pouvoir et il procède selon un mode de gouvernement que j’ai appelé, par opposition à la démocratie directe, la « davocratie » directe – le gouvernement par Davos -, sans intermédiaire. Les grands argentiers du monde, ceux qui se réunissent une fois l’an à Davos, ont constaté qu’ils étaient désormais assez forts pour gérer directement le parc humain, en se passant de la caste politique, qui représentait pour eux une perte de temps et d’argent. La France est un modèle, à cet égard – le macronisme supprime le microcosme : renvoi à leurs études de toutes les grandes figures de la vie politique depuis trente ans, les Sarkozy, les Hollande, les Juppé, voire les Marine Le Pen ; constitution d’un gouvernement de second couteaux ; remplacement de la représentation nationale par une cargaison de zombies à peine alphabètes qui doivent tout au pouvoir et sont bien résolus à ne lui faire ni ombre ni peine. On vient à bout des pouvoirs locaux en les mettant au pain sec et à l’eau, en organisant leur ruine, même. Surtout, surtout, on pulvérise les partis politiques : des trois dont les Français croyaient il y a encore un an qu’ils avaient en main le destin de la nation, pas un ne tient encore sur ses jambes aujourd’hui. Le changement de peuple avait déjà échappé au peuple, voici qu’il échappe à ses élus. Il est géré par des machines, ou par des hommes au cœur de machine.

Entre remplacistes et anti-remplacistes, macroniens et identitaires, on en arrive ainsi, sur un point unique, à une étrange convergence, due à une coïncidence, ou à la rigueur extrême de l’opposition : les deux parties sont d’accord pour sortir de la politique, laquelle d’ailleurs suppose un peuple, et il n’y a pratiquement plus de peuple. Les remplacistes et Macron sortent de la politique par l’économie, par la finance, par la gestion d’entreprise, par The Principles of Scientific Management, qui est à la fois leur Das Kapital et leur Mein Kempf, presque aussi terrifiant (« Dans le passé, l’homme était premier, écrit froidement Taylor ; à l’avenir, c’est le système qui doit être premier »). Les anti-remplacistes et moi, si j’ose dire, voulons sortir de la politique par l’Histoire, ou par l’ontologie.

En effet, quand la seule question sérieuse qui se pose est celle de la survie d’un peuple et d’une civilisation, ce n’est pas de la politique, cela : c’est de l’Histoire. De Gaulle à Londres, ce n’était pas de la politique, mais de l’Histoire. C’est pourquoi Karim Ouchikh et moi, à Colombey-les-Deux-Églises, le 9 novembre, jour anniversaire de la mort du Général, et près de sa tombe, avons crée un Conseil national de la résistance européenne, que nous comptons constituer et élargir par cooptation. Mais c’est un autre sujet, cet entretien est déjà trop long, je vous en parlerai une autre fois, si vous m’en donnez l’occasion. •

Le cercle de Flore donne rendez-vous vendredi 17 novembre à 20 h pour une table ronde qui réunira Dimitri Kochko et Pascal Cauchy, qui tenteront de répondre à la question : « Faut il un Nuremberg du bolchevisme ? »

Le cercle de Flore donne rendez-vous vendredi 17 novembre à 20 h pour une table ronde qui réunira Dimitri Kochko et Pascal Cauchy, qui tenteront de répondre à la question : « Faut il un Nuremberg du bolchevisme ? »

Renaud Camus, Emmanuel Macron est entré à l’Élysée le 14 mai dernier. Un semestre, le dixième du temps d’un quinquennat ! Que vous inspire tout d’abord le personnage en lui-même ? Un personnage de roman, un super-technocrate ? Certains n’hésitent pas à le comparer à Bonaparte !

Renaud Camus, Emmanuel Macron est entré à l’Élysée le 14 mai dernier. Un semestre, le dixième du temps d’un quinquennat ! Que vous inspire tout d’abord le personnage en lui-même ? Un personnage de roman, un super-technocrate ? Certains n’hésitent pas à le comparer à Bonaparte !

Interrogé sur France Inter (jeudi 9), M. Ruffin, député mélenchonien, nous ressort un de ces schémas qu’affectionne particulièrement une gauche idéologique à laquelle tout le siècle écoulé a pourtant donné tort : il faut réduire la fracture interne des classes populaires en réconciliant les employés et ouvriers de la périphérie avec les enfants des cités issus de l’immigration.

Interrogé sur France Inter (jeudi 9), M. Ruffin, député mélenchonien, nous ressort un de ces schémas qu’affectionne particulièrement une gauche idéologique à laquelle tout le siècle écoulé a pourtant donné tort : il faut réduire la fracture interne des classes populaires en réconciliant les employés et ouvriers de la périphérie avec les enfants des cités issus de l’immigration.

Ada Colau demande des « explications » au gouvernement de la région.

Ada Colau demande des « explications » au gouvernement de la région.