« C'est l'Europe et les peuples sont conviés à applaudir mais c'est le silence. » Un commentaire à lire ...

Louis XIV fait porter sa vaisselle d'or et d'argent à la Monnaie pour y être fondue

L'article de Marc Rousset publié hier, Mensonges sur le chômage aux Etats-Unis : vers une crise économique mondiale pire qu’en 1929 - a suscité un commentaire intéressant, fondé sur l'Histoire et le bon-sens. Celui de Richard. On le lira avec intérêt. LFAR

L'article de Marc Rousset publié hier, Mensonges sur le chômage aux Etats-Unis : vers une crise économique mondiale pire qu’en 1929 - a suscité un commentaire intéressant, fondé sur l'Histoire et le bon-sens. Celui de Richard. On le lira avec intérêt. LFAR

Le commentaire de Richard

Des millions on en fabrique avec la planche à billets ; des euros comme s'il en pleuvait et le but serait de pousser la consommation des ménages - à crédit.

Si ce plan fou fonctionnait, l'inflation serait relancée de manière inouïe, tant pis pour les épargnants qui paieraient la note, on ne les verrait pas faire une manif.

On moque les Allemands et leur souci de la stabilité monétaire mais aucun journaliste ne rappellera que dans les années 20 les Allemands payaient leur pain avec des milliards et la viande avec des billions, sur fond de misère noire ; la suite est connue.

Que dire à ceux qui pensent que les Etats peuvent emprunter larga manu, et ne point rembourser sinon que Louis Quatorze lui même dut faire fondre son argenterie pour rembourser les préteurs. L'Etat républicain vend immeubles prestigieux, aéroports, parts de capitaux etc ... traitement spécial pour les « citoyens » mis à contribution par l'impôt et les taxes pour ceux qui peuvent payer, précarisation pour les petites gens et baisse de qualité des services pour tous. Oui la France est riche et reçoit à Versailles mais c'est une façade .

Bien entendu, pas mieux pour l'Espagne, l'Italie etc ; Pour les Allemands, il faut les voir se serrer la ceinture. Bref c'est l'Europe et les peuples sont conviés à applaudir mais c'est le silence. •

Mensonges sur le chômage aux Etats-Unis : vers une crise économique mondiale pire qu’en 1929

Le jeudi 24 octobre 1929 (jeudi noir), c’est le krach à Wall Street. Tout le monde veut vendre ses titres et personne n’achète. À midi, l’indice Dow Jones a perdu 22,6 %. La baisse se poursuit pendant trois ans ; les cours chutent de 87 % et les banques font faillite. La production industrielle baisse de moitié de 1929 à 1932 et le taux de chômage passe de 3,1 % à 24 %.

Le jeudi 24 octobre 1929 (jeudi noir), c’est le krach à Wall Street. Tout le monde veut vendre ses titres et personne n’achète. À midi, l’indice Dow Jones a perdu 22,6 %. La baisse se poursuit pendant trois ans ; les cours chutent de 87 % et les banques font faillite. La production industrielle baisse de moitié de 1929 à 1932 et le taux de chômage passe de 3,1 % à 24 %.

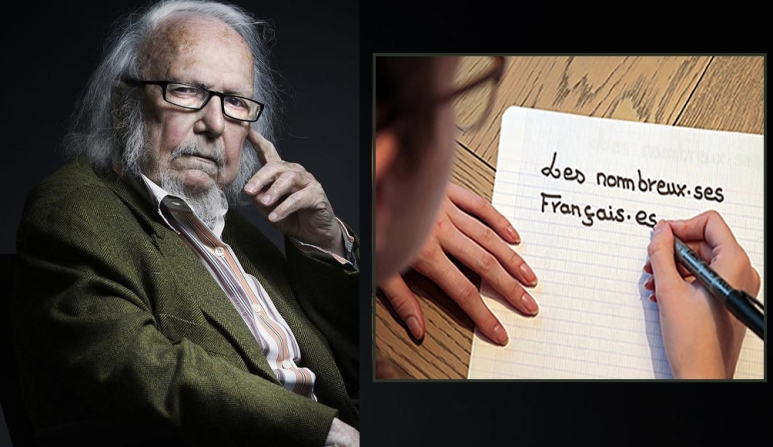

L’Académie française, c’est bien connu, est un nid de réactionnaires (certains de ses membres apprécieront…). Qu’elle se fût offusquée de leurs exigences n’était donc pas pour déplaire aux « enragé.e.s » de l’écriture dite inclusive. Mais qu’il ait été décidé de proscrire ce mode de notation

L’Académie française, c’est bien connu, est un nid de réactionnaires (certains de ses membres apprécieront…). Qu’elle se fût offusquée de leurs exigences n’était donc pas pour déplaire aux « enragé.e.s » de l’écriture dite inclusive. Mais qu’il ait été décidé de proscrire ce mode de notation