L’heure serait-elle à l’éclatement des États-nations ? Voire de toute structure politique un peu importante ?

Le moins qu’on puisse dire est que nos médias ne font pas dans le détail, en amalgamant des situations qui, pourtant, n’ont pas grand-chose à voir entre elles. Comparaison n’est pas raison, et faire des parallèles entre la Catalogne, l’Écosse, la Corse, la Nouvelle-Calédonie voire le Brexit peut se révéler extrêmement risqué, même si cela excite la curiosité de l’auditeur. Non, la Catalogne n’est pas à l’Espagne ce que la Corse est à la France ou l’Écosse au Royaume-Uni.

Comparaison n’est pas raison

Le Brexit, lui, ne traduit pas une volonté de rompre avec une unité politique fondée sur l’histoire, l’Europe ne s’étant jamais réalisée, ni même sérieusement pensée comme telle depuis 1957. Quant à la Nouvelle-Calédonie, l’irrédentisme d’une partie des Canaques a été, sur fond de sous-développement économique surtout de la province Nord que dirigent les séparatistes du FLNKS, savamment entretenu, dans un premier temps du moins, par ses puissants voisins anglo-saxons, désireux de voir la France chassée d’une partie du monde considérée comme leur zone exclusive d’influence, et encouragés en cela par… le pouvoir politique français lui-même (Mitterrand, au premier chef) au nom de l’idéologie anticolonialiste et d’une France faisant profil bas sur le plan géopolitique. Nous aurons l’occasion d’y revenir. Dans le précédent numéro, Roch Cauvigny a montré comment la situation commençait d’évoluer. Fort heureusement, aujourd’hui, Valls, président de la mission parlementaire d’information sur l’avenir institutionnel de l’archipel, se voit plus en Clemenceau qu’en Mitterrand. Mais le Premier ministre, qui est venu, le week-end dernier, lancer l’année référendaire, sera-t-il à la hauteur ? Faire profil bas serait la pire façon de chercher le consensus.

Et que peut signifier ce lointain territoire pour Macron, qui veut enfermer la France dans les limites étroites d’une Europe sous hégémonie allemande à laquelle il veut abandonner notre politique extérieure, comme en Afrique – une Allemagne qui, soit dit en passant, ne cesse de l’humilier, comme l’a montré l’affaire du glyphosate, prorogé par l’Europe sur ordre de Merkel contre l’avis de Paris ? Espérons seulement – mais ne rêvons pas trop – que nos compatriotes de l’océan Pacifique sentent le désir du pays légal de voir l’archipel rester français, ce qu’il est pleinement de par l’histoire, seul guide en la matière : les séparatistes rêvent d’un État ethnique, voire racial, alors que, comme le rappelait Bainville, « la France, c’est mieux qu’une race, c’est une nation

». En ce sens, la Nouvelle-Calédonie est une France en miniature, puisqu’elle s’est prêtée, depuis notre arrivée, comme la métropole, « à tous les échanges de courants, ceux du sang, ceux des idées

». D’autant que l’archipel n’est pas viable économiquement et que les investisseurs trouvent désormais urgent d’attendre… le résultat du référendum qui aura lieu à la fin de 2018.

Quoi de commun, donc, entre la Catalogne, la Corse, l’Écosse, sinon que, face à l’instabilité toujours plus grande d’espaces géopolitiques et économiques mondialisés, qui se cherchent un nouvel équilibre – Carl Schmitt parlait de nomos –, les forces centrifuges demeurent minoritaires ? Ce qui se vérifiera peut-être aussi, espérons-le du moins, pour la Nouvelle-Calédonie. Certes, les Corses ont voté « nationaliste

», ce dimanche 3 décembre, au premier tour des élections territoriales visant à nommer leurs représentants à la toute nouvelle collectivité unique qui, regroupant les compétences de la région et des deux départements actuels, entrera en fonction le 1er janvier 2018 : la liste « nationaliste

» Pé a Corsica (Pour la Corse), que l’indépendantiste Jean-Guy Talamoni a conduite avec l’autonomiste Gilles Simeoni (un contrat de mandature les lie), est arrivée largement en tête avec plus de 45 % des voix. Les « nationalistes

» avaient déjà remporté Bastia en 2014 et la région en 2015 et envoyé trois députés à l’Assemblée nationale aux législatives de juin dernier. Le second tour n’aura pas encore eu lieu à l’heure où paraîtront ces lignes, mais, même si les « nationalistes

» ont profité de la large abstention du premier tour (quelque 52 %), décevante compte tenu de l’enjeu, les résultats définitifs, même avec un léger sursaut des électeurs – ou grâce à celui-ci –, devraient confirmer leur victoire : les « nationalistes

» dirigeront la nouvelle collectivité unique.

L’indépendance dans dix ans ?

C’est pourquoi Talamoni a eu soin de rappeler au soir du premier tour qu’il ne souhaitait aucun processus d’indépendance avant dix ans, conformément au contrat de mandature : il sait, et reconnaît d’ailleurs, que le courant indépendantiste est très minoritaire (les autonomistes, au premier tour des régionales de 2015, pour lequel ils n’avaient pas fait alliance avec les indépendantistes, avaient obtenu 2,5 fois plus de voix qu’eux). Aussi ne doit-il pas effrayer les électeurs pour le second tour, les Corses n’ayant voté aussi massivement pour les listes « nationalistes

» que parce que les autonomistes y paraissent neutraliser les revendications indépendantistes, qui supposent du reste, pour être crédibles, que la Corse puisse acquérir une certaine autonomie économique et financière. Or le développement économique de l’île de Beauté, dont les anciens possesseurs génois ne s’étaient guère souciés, doit tout à ses relations avec le “continent”, un continent que les élites corses ont toujours considéré comme le complément naturel de l’île. Ce n’est pas demain que la Corse représentera 20 % du PIB de la France (comme la Catalogne pour l’Espagne). L’importance de l’emploi public le montre : l’île, qui est pauvre, pour vivre et se développer, a besoin de la solidarité nationale.

Il n’en reste pas moins que Talamoni a raison lorsqu’il prévient, à propos du résultat : « Il faudra que Paris le prenne en compte !

» Et de rappeler déjà à Macron ses exigences : la reconnaissance officielle de la langue corse, un statut de résident pour réserver l’immobilier aux Corses, l’amnistie des prisonniers « politiques

», dont l’assassin Yvan Colonna. Les indépendantistes comptent, à terme, sur d’éventuelles fautes politiques de Paris pour décrédibiliser la voie autonomiste et radicaliser – le modèle catalan servant alors à leurs yeux – leurs objectifs. Pourtant, comme le remarque Gilles Simeoni : « le modèle catalan n’est pas applicable

». Ni l’autonomie actuelle de la Catalogne, ni la puissance économique de cette généralité, ni le jusqu’au-boutisme d’un pays légal catalan qui se savait minoritaire et qui a voulu forcer le destin ne sont applicables à la Corse. D’ailleurs, il n’y a pas de modèle catalan… pour la Catalogne elle-même. Comment serait-il valable pour la Corse ?

Quand la République n’a plus les moyens d’imposer un jacobinisme asséchant, mâtiné d’intérêts bassement partisans, qui provoque un légitime rejet, elle brade… De la cause à l’effet. Toute son histoire tient dans ce mouvement de balancier, qui jure avec la patience de nos rois et leur respect de la diversité des peuples composant la France. Les « nationalistes

» corses jouent sur l’incapacité de la République à avoir une juste conception de l’unité nationale pour promouvoir leur vision fantasmée de l’histoire,. Ils savent qu’elle est incapable de donner à la Corse un statut qui ne mette pas en cause son appartenance à la collectivité nationale tout en préservant l’identité de l’île. Une identité où joue à plein, également, la question de l’immigration, la conception du vivre-ensemble n’étant pas la même à Bastia et à Paris. •

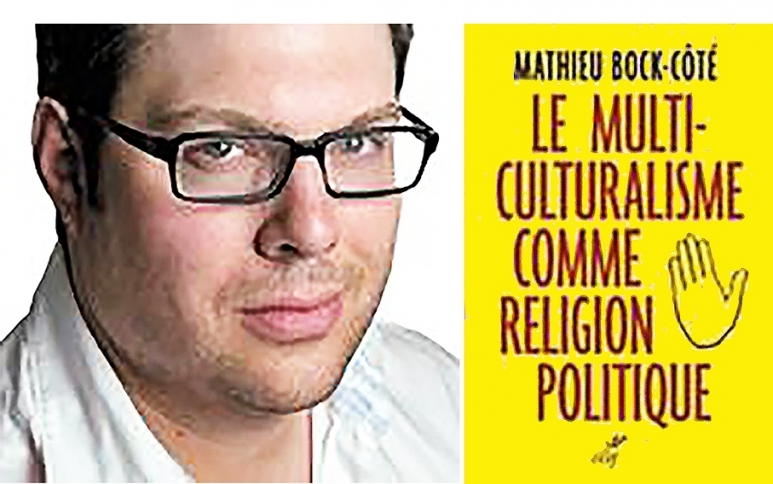

C'est depuis trois ans que nous suivons avec une attention et une empathie particulières les publications de Mathieu Bock-Côté. Dans le Figaro, sur Causeur ou sur son blogue du Journal de Montréal. C'est le 5 mars 2015 que nous avons commenté et repris pour la première fois l'un de ses articles qui traitait du terme Français de souche. Bien d'autres articles ont suivi depuis, qui constituent un corpus intellectuel de grande qualité, face à la crise des sociétés modernes. Nous y avons toujours trouvé non seulement matière à accord mais aussi, pour nous, de puissants éléments de réflexion et d'enrichissement. Mais qui était ce Québécois intellectuellement si sympathique ? Jusqu'à récemment, nous ne l'avions pas rencontré. Or, nous semble-t-il, Mathieu Bock-Côté est l'un de ces penseurs, de ces auteurs, qu'il faut non seulement lire, mais aussi entendre et écouter. En voici une occasion pour les lecteurs de Lafautearousseau surtout accoutumés à le lire. Dans la vidéo qui suit, Mathieu Bock-Côté parle avec fougue, passion, humour et chaleur de son dernier livre et, il nous semble qu'il y donne en même temps un condensé de sa pensée. Un grand moment, à ne pas rater !

C'est depuis trois ans que nous suivons avec une attention et une empathie particulières les publications de Mathieu Bock-Côté. Dans le Figaro, sur Causeur ou sur son blogue du Journal de Montréal. C'est le 5 mars 2015 que nous avons commenté et repris pour la première fois l'un de ses articles qui traitait du terme Français de souche. Bien d'autres articles ont suivi depuis, qui constituent un corpus intellectuel de grande qualité, face à la crise des sociétés modernes. Nous y avons toujours trouvé non seulement matière à accord mais aussi, pour nous, de puissants éléments de réflexion et d'enrichissement. Mais qui était ce Québécois intellectuellement si sympathique ? Jusqu'à récemment, nous ne l'avions pas rencontré. Or, nous semble-t-il, Mathieu Bock-Côté est l'un de ces penseurs, de ces auteurs, qu'il faut non seulement lire, mais aussi entendre et écouter. En voici une occasion pour les lecteurs de Lafautearousseau surtout accoutumés à le lire. Dans la vidéo qui suit, Mathieu Bock-Côté parle avec fougue, passion, humour et chaleur de son dernier livre et, il nous semble qu'il y donne en même temps un condensé de sa pensée. Un grand moment, à ne pas rater !

L'hubris féministe a sans-doute passé les bornes et cela ne lui a pas réussi.

L'hubris féministe a sans-doute passé les bornes et cela ne lui a pas réussi.

« Le nationalisme est l'état de nature des relations internationales ».

« Le nationalisme est l'état de nature des relations internationales ».

Si l'on peut encore rencontrer des universitaires qui publient, qui enseignent et continuent même, à leurs risques et périls, à user de leur liberté pour tenter de dire quelque chose de la vérité du monde, il n'est pas sûr que les

Si l'on peut encore rencontrer des universitaires qui publient, qui enseignent et continuent même, à leurs risques et périls, à user de leur liberté pour tenter de dire quelque chose de la vérité du monde, il n'est pas sûr que les