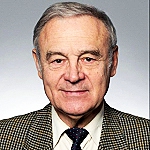

Cinéma - Théâtre • Robert Hirsch : le Parcours d’un Monstre Sacré

Par Bruno Stéphane-Chambon

Les étapes d’un chemin théâtral qui dura 68 ans

Robert Manuel, brillant acteur et metteur en scène, s’amusa avec Les Précieuses Ridicules en confiant à un jeune lion arrivé dans la Troupe de la Comédie Française, le rôle de Jodelet. Nous étions en 1949 et le résultat fut désopilant.

Doué d’une gestuelle chaplinesque et d’un sens des ruptures inédites, un acteur était né : Robert Hirsch !

Deux ans plus tard, Jacques Charon, met en scène Micheline Boudet dans La Double Inconstance de Marivaux, avec dans le rôle d’Arlequin, le nouveau venu qui est alors révélé au grand public.

Le metteur en scène réitère son choix en 1956, avec Les Fourberiein memorias de Scapin, mais peut être trop ébloui par les facéties de son nouvel ami, lui laisse une liberté totale qui se traduit par deux réactions contradictoires : le public se tord de rire devant certains « gags » superfétatoires et le soir de la Générale, la Cour des amis laudateurs envahit la loge pour encenser l’interprète du rôle-titre.

Entre discrètement, André Brunot, immense acteur, 351eme sociétaire de l’auguste Maison, doyen de 1939 à 1944 et surtout un des meilleurs professeurs du Conservatoire.

Une fois la liesse des admirateurs mondains, il se lève et adresse cet avertissement à l’un de ses élèves les plus doués, cette terrible sentence : Pas avec Molière ! Robert Hirsch saura tenir compte de cet avertissement.

Jean-Paul Roussillon, après une lecture approfondie de la face pessimiste de Molière montera Georges Dandin et confiera le rôle à Robert Hirsch qui l’exécutera avec scrupule en n’éludant pas la dernière réplique : Ah ! je le quitte maintenant, et je n’y vois plus de remède, lorsqu’on a comme moi épousé une méchante femme, le meilleur parti qu’on puisse prendre, c’est de s’aller jeter dans l’eau la tête la première. De ce fait il ne s’agit pas d’une boutade, le personnage se dirige lentement hors de scène, vers une rivière suggérée pour aller se suicider…

Mais en 1970, tout Paris et Province se précipitent pour assister à la pièce : Un fil à la patte, mis en scène par Jacques Charon avec Jean Piat et Robert Hirsch dans lequel ce dernier interprète le rôle de Bouzin !

A l’entracte les vespasiennes étaient prises d’assaut, tant le rire suscite des mictions incontrôlables !

En 1972, la grande épreuve !

Terry Hands, Membre de la Royal Shakespeare Company, va mettre en scène Richard III, de William Shakespeare dans une traduction de Jean-Louis Curtis à La Comédie Française. Le metteur en scène est exigeant, il demande à ses acteurs de manier des épées du même poids que celles utilisées à l’époque, la respiration propre au texte du théâtre élisabéthain est de rigueur, tous les déplacements seront motivés, autant dans la gestuelle que par l’immobilité dans les monologues. Robert Hirsch s’y soumet, il y travaille sans cesse et devient l’un des meilleurs interprètes du rôle du Roi Maudit, Richard III.

Quittons La Comédie Française pour assister en 1992 au Misanthrope de Molière, mise en scène par Francis Huster au Théâtre Marigny. Le rôle d’Oronte est considéré comme secondaire. Robert Hirsch le transfigure. Il n’est pas seulement un fat ni homme de Cour, il est un grand noble lettré et éperdument amoureux. C’est un personnage de caractère.

Le Misanthrope

Acte I scène II

En présence d’Alceste et Philinte. :

ORONTE

J’ai su là-bas que, pour quelques emplettes

Éliante est sortie, et Célimène aussi :

Mais, comme l’on m’a dit que vous étiez ici,

J’ai monté, pour vous dire, et d’un cœur véritable,

Que j’ai conçu pour vous, une estime incroyable ;

Et que, depuis longtemps, cette estime m’a mis

Dans un ardent désir d’être de vos amis.

Oui, mon cœur, au mérite, aime à rendre justice,

Et je brûle qu’un nœud d’amitié nous unisse :

Je crois qu’un ami chaud, et de ma qualité,

N’est pas, assurément, pour être rejeté.

C’est à vous, s’il vous plaît, que ce discours s’adresse.

Ce moment de théâtre fut exceptionnel, l’acteur arrive hors de souffle compte tenu de sa hâte à présenter son hommage, il est grand seigneur, mais reprend sa phrase de salutation avec affection. Il ralentit son débit dans sa déclaration d’amitié et met un blanc entre chaque mot. Sa gestuelle devient ample, plus proche de la pantomime que de l’action. Chaque mouvement de son corps est un signifiant et signifié. En douze vers, Robert Hirsch renoue par ses silences et verbes Molière avec le Théâtre Nô.

En 1992 il reçut le Molière du comédien pour ce second rôle dans Le Misanthrope.

Comment ne pas saluer quelques années plus tard, en 2006 : Le Gardien d’Harold Pinter, mise en scène par Didier Long au Théâtre de l’Œuvre puis au Théâtre de Paris en 2007. Son interprétation nous tétanisait sur nos fauteuils et le répertoire de ses émotions étaient à l’infini.

Intrépide, il joue de 2009 à 2011, La Serva amorosa de Carlo Goldoni, mise en scène par Christophe Lidon, au Théâtre Hébertot, au Théâtre du Gymnase, puis en tournée.

De 2012 à 2016 il sera Le Père de Florian Zeller, mise en scène par Ladislas Chollat, au Théâtre Hébertot, à la Comédie des Champs-Élysées puis au théâtre de l’Œuvre.

Le Vieux Lion du Théâtre est mort le soir du 16 novembre 2017. On ne l’entendra plus rugir dans la formidable jungle du Théâtre.

Robert Hirsch est né le 26 juillet 1925. Il était Sociétaire Honoraire de la Comédie-Française. Il avait suivi les cours du Conservatoire et entra à la Comédie-Française dont il devint les 420ème sociétaire en 1952. Il quitta la Maison de Molière le 28 février 1974 et devint Sociétaire Honoraire, après avoir interprété plus de 60 rôles. Par la suite, il devint un des acteurs les plus adulés sur les planches du Théâtre privé. En parallèle, il participa à plus de 26 films, dont en 1964 Pas question le samedi d’Alex Joffé dans lequel il joua 13 personnages, et Traitement de choc d’Alain Jessua dans lequel il donnait la réplique à Alain Delon. On ne saurait omettre sa participation à 26 œuvres de télévision dont en 1972, Kean, un roi de théâtre de Marcel Moussy dans le rôle-titre.

Les Récompenses furent nombreuses :

1972 : Prix du Syndicat de la critique : meilleur comédien pour Richard III

Césars 1990 : César du meilleur acteur dans un second rôle pour Hiver 54, l’abbé Pierre

1992 : Prix du Brigadier : Brigadier d’honneur pour l’ensemble de sa carrière

Molières 1992 : Molière du comédien dans un second rôle pour Le Misanthrope

Molières 1992 : Molière d’honneur pour l’ensemble de sa carrière

Molières 1997 : Molière du comédien dans un second rôle pour En attendant Godot

Molières 1999 : Molière du comédien pour Le Bel Air de Londres

Molières 2007 : Molière du comédien pour Le Gardien

Palmarès du théâtre 2013 : Prix d’honneur

Molières 2014 : Molière du comédien dans un spectacle de théâtre privé pour Le Père.

Robert Hirsch a été élevé au rang de Commandeur des Arts et des Lettres le 5 décembre 2006. •

Politique magazine

Rien de ce qui se passe en Allemagne n'est sans conséquences pour la France et pour l'Europe. Ce fut le cas dans le passé et l'est toujours aujourd'hui.

Rien de ce qui se passe en Allemagne n'est sans conséquences pour la France et pour l'Europe. Ce fut le cas dans le passé et l'est toujours aujourd'hui.

A vrai dire, réduite à des querelles de boutiquiers, et, pis, à l'univers statistique des technocrates en charge de son avenir, il devient de plus en plus clair que jamais sans-doute, dans l'histoire de notre continent il n'y eut aussi peu de conscience européenne qu'aujourd'hui.

A vrai dire, réduite à des querelles de boutiquiers, et, pis, à l'univers statistique des technocrates en charge de son avenir, il devient de plus en plus clair que jamais sans-doute, dans l'histoire de notre continent il n'y eut aussi peu de conscience européenne qu'aujourd'hui.

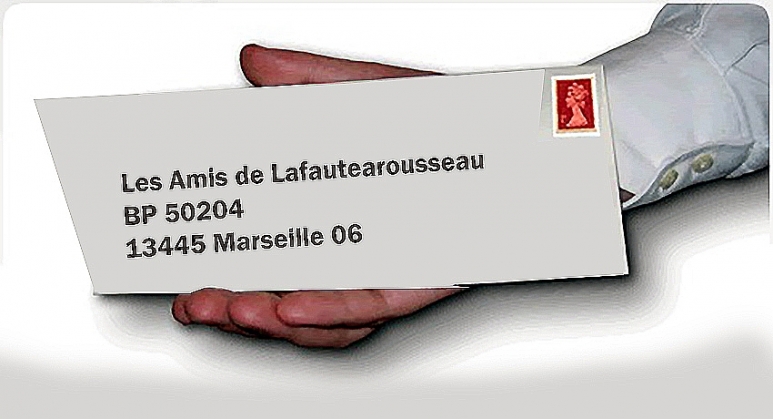

En raison de formalités en cours, notre boîte postale

En raison de formalités en cours, notre boîte postale