Par Jean Birnbaum

Le Monde du 31.03.2017

Au printemps 2016, alors qu’il dîne avec François Hollande à l’Élysée, l’acteur Fabrice Luchini évoque ses lectures du moment. Le comédien confie qu’il est plongé dans un livre de Pierre Boutang (1916-1998), poète éruptif, philosophe difficile et journaliste cogneur, en son temps pétainiste et disciple favori de Charles Maurras à l’Action française (AF). « Vous lisez Boutang ! C’est l’écrivain préféré de mon père ! », répond Hollande, au grand étonnement de son hôte.

Au printemps 2016, alors qu’il dîne avec François Hollande à l’Élysée, l’acteur Fabrice Luchini évoque ses lectures du moment. Le comédien confie qu’il est plongé dans un livre de Pierre Boutang (1916-1998), poète éruptif, philosophe difficile et journaliste cogneur, en son temps pétainiste et disciple favori de Charles Maurras à l’Action française (AF). « Vous lisez Boutang ! C’est l’écrivain préféré de mon père ! », répond Hollande, au grand étonnement de son hôte.

Mais, en l’occurrence, le président se révélait simplement normal. Car Boutang, depuis l’origine, c’est l’histoire d’un père qui revient sans cesse harponner les fils, faisant retour depuis les lieux les plus divers : un dossier du « Figaro littéraire » et un souvenir de Bernard-Henri Lévy, un livre de Patrick Buisson, mais aussi un dialogue télévisé avec le philosophe George Steiner, une réunion de La Manif pour tous ou une revue de chrétiens pro-israéliens.

Relation au père

Bien sûr, on doit commencer par mentionner l’enjeu biographique. Rappeler la relation de Boutang à son propre père, ingénieur déclassé, camelot du roi et grand lecteur du pamphlétaire antisémite Edouard Drumont : « Un jour, j’étais chez Boutang à Saint-Germain-en-Laye, se souvient Rémi Soulié, auteur de Pour saluer Pierre Boutang (Éditions Pierre-Guillaume de Roux, 2016). Il a ouvert une commode, en a sorti une photo de son père, il avait les larmes aux yeux ».

Mais Boutang le fils est à son tour devenu père, père biologique, père symbolique aussi, et l’aura qui est la sienne aujourd’hui reste largement liée à l’accueil protecteur que cet ogre normalien réserva aux jeunes gens venus frapper à sa porte. À ces fils adoptifs, Boutang parlait de Maurras, mais aussi de littérature et même du chanteur Renaud…

Comme Rémi Soulié, Jean-François Colosimo, patron des Éditions du Cerf, fut de ceux-là : « J’avais 17 ans. Ce fut l’irruption du génie à l’état brut. Par la suite, quand je suis parti en Grèce, sans moyens, avec l’idée de vivre dans un monastère du mont Athos, Boutang me demandait au téléphone : “Où êtes-vous ? Donnez-moi votre adresse pour que je vous envoie de l’argent”. »

Boutang a fait du lien paternel le fil rouge de sa vie mais aussi de sa pensée, et c’est ce choix qui lui confère aujourd’hui une influence renouvelée, au moment où une frange de la droite française renoue avec ce que l’écrivain hussard Antoine Blondin nommait « l’âge de Pierre »… Aux femmes et aux hommes qui cherchent à réarmer intellectuellement la famille réactionnaire, sa philosophie du père fournit des réponses dans au moins trois domaines : ceux de la filiation, du pouvoir et de la civilisation

La filiation, d’abord. Plutôt qu’un territoire charnel, la France selon Boutang est une culture qui vous tombe dessus, une langue qui vous élit. Pour lui, l’héritage forme le seul horizon digne de ce nom ; c’est la gratitude qui nous jette en avant. « Dès le berceau, nous naissons avec une dette que nous n’avons pas contractée et qui est impayable : voilà l’idée anthropologique de Boutang », note la philosophe Chantal Delsol.

Pendant Mai 68, Boutang enseigne au lycée Turgot, à Paris, et il sent d’emblée que l’insurrection en cours produira cette révolution du désir dont il combat certaines figures tutélaires : « Althusser à rien, Lacan à pas grand-chose », fredonne celui qui signera un essai intitulé Apocalypse du désir (Grasset, 1979). Au slogan soixante-huitard, « Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi ! », Boutang semble rétorquer : « Marche, compagnon, l’origine est devant toi ! » Cette origine détermine toute vie humaine, dit-il, et elle est indissociable de la différence des sexes telle que la Bible l’a fondée (un héritage peu présent chez Maurras,davantage travaillé par la mort que tourné vers la vie).

« Une vraie influence sur le mouvement royaliste »

Ainsi n’est-il guère étonnant que la pensée politique de Boutang ait inspiré une partie de La Manif pour tous. Certes, celle-ci est souvent « boutangienne sans le savoir », précise Gérard Leclerc, éditorialiste au journal Royaliste et à Radio Notre-Dame. Mais le lien existe, et il n’est pas que théorique : « Boutang a une vraie influence sur le mouvement royaliste, qui a lui-même plus d’influence sur les droites qu’on ne le croit. Un certain nombre de gens liés à La Manif pour tous viennent de là, et même quand il n’est pas explicitement cité, Boutang pèse », ajoute Chantal Delsol.

« L’Action française est un peu la franc-maçonnerie des réactionnaires, confirme Francis Venciton, jeune militant de l’AF Provence. Parmi les fondateurs de La Manif pour tous, pas mal de gens sont issus de l’AF ou l’ont fréquentée, et nous avons contribué à orienter son argumentaire. » Or pour ces royalistes qui nourrissent les nouvelles mobilisations de droite, la voix de Boutang compte à nouveau. Après avoir longtemps été effacé pour raison de querelles internes, son visage est réapparu sur les autocollants de l’Action française. « Boutang revient en force à l’AF, constate Axel Tisserand, auteur d’essais sur le royalisme. Il permet de penser au moins deux questions qui ont été remises au centre par La Manif pour tous : celle de la filiation et celle du consentement populaire. »

Après la filiation, donc, le pouvoir. Là encore, il y va d’un déplacement par rapport à la figure paternelle de Maurras. Quand celui-ci refusait toute souveraineté populaire et ancrait le pouvoir du prince sur l’autorité et la légitimité, son disciple indocile insiste sur un troisième pôle : celui du consentement. Dès lors, les monarchistes peuvent sortir de l’impasse émeutière et devenir non plus les démolisseurs de la démocratie, mais ses veilleurs impitoyables. Acceptant désormais le fait républicain, ils exigent que le pouvoir soit incarné par un père populaire.

Antisémite de culture

Voilà pourquoi Boutang finira par soutenir la Ve République gaullienne : « Pour Boutang, de Gaulle réunit les fils de l’histoire de France en coiffant la monarchie d’un bonnet de Marianne », résume Jean-François Colosimo. Voilà aussi pourquoi Boutang peut inspirer une partie de la droite contemporaine, comme en témoigne Jérôme Besnard, essayiste et membre de l’équipe de campagne de François Fillon : « Boutang a compris que la crise de légitimité produite par 1789 était toujours ouverte. Quand on l’a lu, on sait que pour retrouver cette légitimité il ne faut pas avoir peur d’aller au peuple. Après tout, de Gaulle a réalisé son coup d’État sans qu’un seul coup de feu soit tiré… » Et en dernière instance, là encore, toute légitimité d’avenir exige de renouer avec l’héritage spirituel de la France.

Pourtant, cet héritage est-il exclusivement chrétien ? Après la filiation et le pouvoir, nous voici venus au troisième enjeu, celui de la civilisation. Par rapport à Maurras, Boutang a peu à peu accompli, ici, un déplacement encore plus douloureux. Antisémite de culture, auteur de textes et de gestes où suintait la haine des juifs, Boutang a fini par considérer que le nouvel esprit du sionisme prenait le relais d’une chrétienté défaillante.

Alors que l’Europe politique devenait une construction supranationale, Boutang regardait Israël avec tendresse, car à ses yeux cette nation perpétuait les formes que l’Europe abandonnait : un État souverain, un peuple en armes, une identité millénaire. « L’homme européen ne se trouve pas éminemment en Europe, ou n’y est pas éveillé. Il est, paradoxe et scandale, en Israël », écrivait Boutang dans son journal, La Nation française, en juin 1967, à la veille de la guerre des Six-Jours.

Une nouvelle alliance judéo-chrétienne

Cinquante ans plus tard, alors que des figures de droite, comme l’ancien ministre de la défense Hervé Morin, appellent à « israéliser » la France en termes sécuritaires, les textes de Boutang nourrissent les arguments de [ceux qui prônent une nouvelle alliance judéo-chrétienne : « Le lien de Boutang avec Israël, c’est le lien non seulement avec l’origine du christianisme, mais aussi avec l’origine comme telle, qu’il faut sans cesse reconquérir, assure Olivier Véron, le patron des provinciales, qui republie des classiques de Boutang, dont Reprendre le pouvoir (1978). Quand on prétend faire face au terrorisme islamiste, on ne peut pas se contenter d’invoquer la République, il faut remonter aux sources de la civilisation occidentale, à ses sources juives et chrétiennes, qui fondent l’idée d’une société. Pour Boutang, cela impliquait de désobéir à Maurras, qui défendait l’héritage catholique sans prendre au sérieux la spiritualité. »

Et de fait, qu’il ait pensé la filiation, le pouvoir ou la civilisation, à chaque fois Boutang a relancé l’héritage de Maurras dans une forme d’infidélité fidèle qui ne pouvait le laisser en paix : « Boutang n’a jamais vraiment trahi Maurras, note François Huguenin, spécialiste de l’Action française. En 1942, il a rejoint Giraud en Algérie, pas de Gaulle. De même, il n’a jamais rompu radicalement avec l’antisémitisme, comme l’ont fait les chrétiens après Vatican II. Dans les deux cas, pour lui, cela aurait été tuer le père publiquement. Or si Boutang a bien tué le père, c’est souterrainement. Un jour, il a failli me foutre dehors parce que je lui avais demandé s’il entretenait un rapport filial avec Maurras. Il hurlait : “Vous ne savez pas ce qu’est la paternité !” J’avais touché juste… »

En 1958, dans un article important publié par la revue Esprit, l’historien Jacques Julliard affirmait que la pensée de Maurras avait constitué le seul grand effort tenté, au XXe siècle, « pour donner à la droite française une doctrine ferme et cohérente ». Aujourd’hui, alors que les idées de cette famille politique ont à nouveau le vent en poupe, certains de ses enfants sont tentés de renouer avec Maurras.

Mais son nom est définitivement associé à l’aventurisme impuissant et à la collaboration sanglante. Désireux de se rebrancher sur cette tradition sans avoir à en assumer les erreurs et les compromissions, les nouveaux réactionnaires se tournent parfois vers Boutang, ce fils qui a mis à mort un père aimé et défaillant… pour mieux maintenir en vie sa famille.

Le Monde n°22462 du 31 mars 2017.

• Reprendre le pouvoir, de Pierre Boutang, introduction de Olivier Véron, Les provinciales, 2016.

• La Politique, la politique considérée comme souci, de Pierre Boutang, postface de Michaël Bar-Zvi, Les provinciales, 2014.

• Le petit boutang des philosophes, introduction à la philosophie de Pierre Boutang, par Henri Du Buit, Les provinciales, 2016

Lire aussi dans Lafautearousseau ...

Notre premier commentaire de l'article de Jean Birnbaum

Enfin ! Enfin, nous arrivons au bout de cette campagne électorale. Peut-être ai-je tort de m’exprimer ainsi, car l’impatience d’en finir pourrait être demain relayée par le désolation d’une nouvelle impasse, ou pire encore du chaos. Certes, il ne faut jamais parier pour le pire, et même si c’est la crise institutionnelle qui s’imposait dans les prochains mois, il faudrait espérer contre toute espérance, en se persuadant que souvent le sursaut peut jaillir de l’abîme. Il s’agit de ne décourager personne, et surtout pas les courageux militants qui se sont engagés, corps et âmes, dans un combat qu’ils croient nécessaire. Mais c’est la situation qui rend perplexe l’observateur que je suis. Un observateur nullement détaché, mais suffisamment indépendant pour tenter de juger les choses sans trop de préjugés.

Enfin ! Enfin, nous arrivons au bout de cette campagne électorale. Peut-être ai-je tort de m’exprimer ainsi, car l’impatience d’en finir pourrait être demain relayée par le désolation d’une nouvelle impasse, ou pire encore du chaos. Certes, il ne faut jamais parier pour le pire, et même si c’est la crise institutionnelle qui s’imposait dans les prochains mois, il faudrait espérer contre toute espérance, en se persuadant que souvent le sursaut peut jaillir de l’abîme. Il s’agit de ne décourager personne, et surtout pas les courageux militants qui se sont engagés, corps et âmes, dans un combat qu’ils croient nécessaire. Mais c’est la situation qui rend perplexe l’observateur que je suis. Un observateur nullement détaché, mais suffisamment indépendant pour tenter de juger les choses sans trop de préjugés.

Tous ceux qui professent quelque intérêt pour l’art du XXe siècle, connaissent les différentes « périodes » de Picasso : bleue, rose, africaine, cubiste, Vallauris, etc.

Tous ceux qui professent quelque intérêt pour l’art du XXe siècle, connaissent les différentes « périodes » de Picasso : bleue, rose, africaine, cubiste, Vallauris, etc.

C’était l’heure de l’appeler. Il négligea la batterie téléphonique juste derrière lui sur sa droite, renonça à l’i-phone 4 cher à son cœur dont il n’avait pas pu se séparer tout à fait, même après avoir appris qu’il était sur écoutes, et fouilla dans le désordre de papiers et de dossiers qui encombraient l’élégant bureau Louis XV. Il eut un bref moment de panique, et remit enfin la main sur le Hoox M2, le téléphone ultra-sécurisé de Bull qu’Emmanuel lui avait recommandé — plus élégant et bien plus pratique que le Teorem de Thalès. Il fit glisser son doigt sur la bande de reconnaissance biométrique, et tapa son code — MLP2017, un sigle que personne ne pouvait décemment le soupçonner d’avoir adopté.

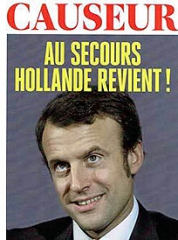

C’était l’heure de l’appeler. Il négligea la batterie téléphonique juste derrière lui sur sa droite, renonça à l’i-phone 4 cher à son cœur dont il n’avait pas pu se séparer tout à fait, même après avoir appris qu’il était sur écoutes, et fouilla dans le désordre de papiers et de dossiers qui encombraient l’élégant bureau Louis XV. Il eut un bref moment de panique, et remit enfin la main sur le Hoox M2, le téléphone ultra-sécurisé de Bull qu’Emmanuel lui avait recommandé — plus élégant et bien plus pratique que le Teorem de Thalès. Il fit glisser son doigt sur la bande de reconnaissance biométrique, et tapa son code — MLP2017, un sigle que personne ne pouvait décemment le soupçonner d’avoir adopté. - Comprends-moi : plus j’ai l’air d’être un Hollande-bis — et la couverture de Causeur, le mois dernier, m’a fait beaucoup de tort —, et moins la droite béate votera pour moi ! Faire élire aux primaires puis canarder Hamon, OK, pour faire glisser vers moi tous les vrais hollandistes, ah ah ! Mais le problème, c’est que maintenant Mélenchon…

- Comprends-moi : plus j’ai l’air d’être un Hollande-bis — et la couverture de Causeur, le mois dernier, m’a fait beaucoup de tort —, et moins la droite béate votera pour moi ! Faire élire aux primaires puis canarder Hamon, OK, pour faire glisser vers moi tous les vrais hollandistes, ah ah ! Mais le problème, c’est que maintenant Mélenchon…

À trois jours du premier tour de l'élection présidentielle la plus surréaliste de la Vème République, les métaphores pleuvent, et la rhétorique, et les hystéries contradictoires : tendez vos rouges tabliers. Et chacun d'évoquer l'angoisse du gardien de but au moment du penalty, la course du lièvre à travers les champs, l'infini babil du roitelet sans divertissement, les émois de Brutus et autres figures de style du plus émouvant effet. Dans l'ultime virage avant l'arrivée, les quatre mousquetaires donnés favoris s'échangent coups bas, sonnantes et trébuchantes insultes, sans qu'aucun sondage ne puisse dégager autre chose qu'un sentiment infini de brouillard et de brouillage. Léger inventaire.

À trois jours du premier tour de l'élection présidentielle la plus surréaliste de la Vème République, les métaphores pleuvent, et la rhétorique, et les hystéries contradictoires : tendez vos rouges tabliers. Et chacun d'évoquer l'angoisse du gardien de but au moment du penalty, la course du lièvre à travers les champs, l'infini babil du roitelet sans divertissement, les émois de Brutus et autres figures de style du plus émouvant effet. Dans l'ultime virage avant l'arrivée, les quatre mousquetaires donnés favoris s'échangent coups bas, sonnantes et trébuchantes insultes, sans qu'aucun sondage ne puisse dégager autre chose qu'un sentiment infini de brouillard et de brouillage. Léger inventaire.

C'est le 14 avril 1802 que Chateaubriand fit paraître cet ouvrage magistral. Nous sommes donc un peu en retard pour signaler cet événement - l'actualité et notre campagne électorale, si nulle et si misérable, en sont la cause - mais il convient d'y revenir, afin de montrer combien cet ouvrage est de plus en plus d'actualité, aujourd'hui.

C'est le 14 avril 1802 que Chateaubriand fit paraître cet ouvrage magistral. Nous sommes donc un peu en retard pour signaler cet événement - l'actualité et notre campagne électorale, si nulle et si misérable, en sont la cause - mais il convient d'y revenir, afin de montrer combien cet ouvrage est de plus en plus d'actualité, aujourd'hui.

Au printemps 2016, alors qu’il dîne avec François Hollande à l’Élysée, l’acteur Fabrice Luchini évoque ses lectures du moment. Le comédien confie qu’il est plongé dans un livre de Pierre Boutang (1916-1998), poète éruptif, philosophe difficile et journaliste cogneur, en son temps pétainiste et disciple favori de Charles Maurras à l’Action française (AF). « Vous lisez Boutang ! C’est l’écrivain préféré de mon père ! », répond Hollande, au grand étonnement de son hôte.

Au printemps 2016, alors qu’il dîne avec François Hollande à l’Élysée, l’acteur Fabrice Luchini évoque ses lectures du moment. Le comédien confie qu’il est plongé dans un livre de Pierre Boutang (1916-1998), poète éruptif, philosophe difficile et journaliste cogneur, en son temps pétainiste et disciple favori de Charles Maurras à l’Action française (AF). « Vous lisez Boutang ! C’est l’écrivain préféré de mon père ! », répond Hollande, au grand étonnement de son hôte.

Je ne lis jamais Le Monde. Mais Monsieur Jean Birnbaum est très sympathique et a écrit un livre que j’apprécie sur les relations de la gauche et de la religion. De plus, il a sorti le 30 mars un article sur Pierre Boutang, où il me fait l’honneur de me citer. L’article dans un style agréable développe deux idées : la première, que la Manif pour tous aurait été boutangienne et que le philosophe vulcanique aurait retrouvé une influence secrète chez la droite-conservatrice-réactionnaire ou tous autres qualificatifs à la Lindenberg qui nuisent à la subtilité globale du propos. La seconde, qu’il y aurait une problématique de l’éternel retour du Père chez Boutang.

Je ne lis jamais Le Monde. Mais Monsieur Jean Birnbaum est très sympathique et a écrit un livre que j’apprécie sur les relations de la gauche et de la religion. De plus, il a sorti le 30 mars un article sur Pierre Boutang, où il me fait l’honneur de me citer. L’article dans un style agréable développe deux idées : la première, que la Manif pour tous aurait été boutangienne et que le philosophe vulcanique aurait retrouvé une influence secrète chez la droite-conservatrice-réactionnaire ou tous autres qualificatifs à la Lindenberg qui nuisent à la subtilité globale du propos. La seconde, qu’il y aurait une problématique de l’éternel retour du Père chez Boutang.  Plus encore Birnbaum explique que ce que Boutang a apporté de nouveau, par rapport à Maurras ce sont les questions du consentement populaire et de la paternité. Ce qui est faux : nous renvoyons Monsieur Birnbaum à la « Politique naturelle » qui introduit Mes idées politiques et aux pages de Maurras sur le suffrage universel ou la décentralisation. Il n’y perdra pas son temps et verra comment Boutang a tonifié, réargumenté, nuancé des positions maurrassiennes.

Plus encore Birnbaum explique que ce que Boutang a apporté de nouveau, par rapport à Maurras ce sont les questions du consentement populaire et de la paternité. Ce qui est faux : nous renvoyons Monsieur Birnbaum à la « Politique naturelle » qui introduit Mes idées politiques et aux pages de Maurras sur le suffrage universel ou la décentralisation. Il n’y perdra pas son temps et verra comment Boutang a tonifié, réargumenté, nuancé des positions maurrassiennes.

Le besoin de justice, qui est le frère jumeau de la passion du droit est au fond du tempérament français. On le sait.

Le besoin de justice, qui est le frère jumeau de la passion du droit est au fond du tempérament français. On le sait.

Morceaux choisis

Morceaux choisis