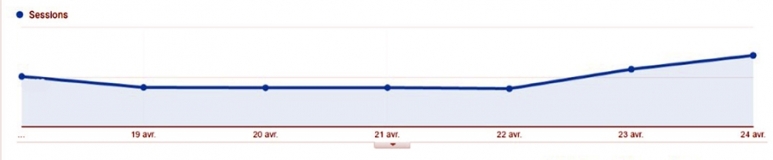

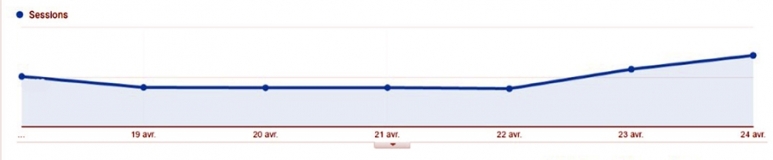

Ça continue de grimper pas mal sur Lafautearousseau !

Courbe du nombre de visites du 18 au 24 avril

[Analyse statistique Google Analytics]

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Courbe du nombre de visites du 18 au 24 avril

[Analyse statistique Google Analytics]

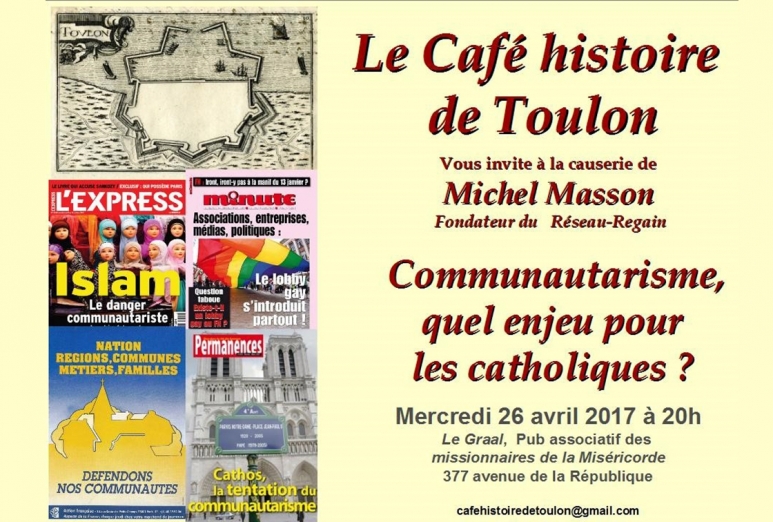

Ne ratez pas cette causerie de ce mercredi 26 avril 2017. Elle sera assurée par Monsieur Michel Masson, qui depuis Salon de Provence, anime le site de réflexion « Reseau-regain.net » et a pris la suite de la regrettée revue L'escritoire.

L’acharnement que mettent les tenants de la pensée correcte à détruire l’esprit communautaire sous prétexte de communautarisme (qui est son absolutisation), devrait nous mettre la puce à l’oreille. Leur détermination, ne montre-t-elle pas l’importance du rôle de l’esprit communautaire ? •

Le Grall, Pub associatif des missionnaires de la Miséricorde (adhésion 1 €)

377 avenue de la République , 83000 Toulon

La soirée pourra se poursuivre autour d’une pizza (Participation aux frais)

Contact : cafehistoiredetoulon@gmail.com

par Louis-Joseph Delanglade

Ce qui devait advenir est advenu : M. Macron et Mme Le Pen se sont qualifiés pour l’échéance finale. Dès l’annonce du résultat, les voyous cagoulés de la mouvance « antifa » sont descendus dans les rues de Paris pour tout casser et ovationner les fichés S : pour ceux qui l’ignoreraient, la France est en état d’urgence. Du côté des gens bien éduqués, on a eu droit aux habituels postures, commentaires et pantalonnades politiciens. Nous avons particulièrement apprécié le trombinoscope des états-majors vaincus du P.S. et des Républicains invités de TF 1 et France 2 (spectacle délicieux laissant augurer de lendemains internes qui ne chantent pas) et le grand classique d’un front républicain qui n’ose pourtant plus vraiment dire son nom (appel à voter Macron d’élus et responsables qui, le matin même, vouaient encore le même Macron aux gémonies). Voilà pour le spectacle et le ridicule.

Plus sérieuses sont les interrogations qui subsistent. Ce jour, M. Macron est donné vainqueur à 60-62%. Si Mme Le Pen devait atteindre au second tour les 38-40% qu’on lui promet aujourd’hui, avec peut-être en prime un groupe parlementaire, ce serait de toute façon, et en toute objectivité, un succès. Cependant, ce second tour n’est, paraît-il, pas joué d’avance : M. Macron pourrait connaître quelques difficultés causées par le vote blanc et l’abstention, le soutien encombrant de M. Hollande, le flou et la vacuité de son programme, etc. En fait, et malheureusement étant donné ce que l’on sait des idées et intentions du personnage, il est probable que M. Macron l’emportera. Mais dans le mois qui suit, l’heureux élu devra franchir l’obstacle des élections législatives, et rien n’est moins sûr étant donné un contexte électoral désormais multipolaire, ce qui peut laisser présager instabilité et incertitudes fort préjudiciables.

S’il entre à l’Elysée, M. Macron pourra en tout cas se targuer - quel beau système ! - d’avoir réuni au premier tour sur son nom au mieux près de quinze pour cent des Français majeurs (après tout existent bel et bien les non inscrits, les abstentionnistes et ceux dont le vote n’est pas « exprimé »). Il pourra aussi continuer de fréquenter La Rotonde puisqu’il représente essentiellement un électorat jeune, urbain, aisé, diplômé, optimiste (et tant pis pour les autres qui ne sont sans doute pas d’assez bons Français !). Les moins pessimistes diront que, comme d’autres en d’autres temps, lui président devra bien tenir compte des réalités, peut-être même réorienter certaines de ses vues en fonction de l’intérêt national et que, à moins d’être étouffé par la diversité foisonnante de ses soutiens, il lui faudra s’affirmer au-dessus d’eux et sans doute contre certains d’entre eux pour le bien même de l’Etat. Quant aux plus pessimistes…

Un débat télévisé devrait opposer, mercredi 3 mai, les deux candidats. Peut-être ce débat sera-t-il à la hauteur de la circonstance, permettant de lever toute ambiguïté sur les vrais sujets régaliens (monnaie, justice, diplomatie, sécurité intérieure, défense nationale) en soulignant les différences d’approche. Que les choses soient au moins claires pour tous. •

Voici des commentaires significatifs, dont certains remarquables, reçus hier sur LAFAUTEAROUSSEAU. Soit au lendemain du premier tour de l’indigne présidentielle en cours. Les royalistes ne se sentiraient-ils pas impliqués, pas intéressés par ces événements ? On constatera ici tout le contraire. LFAR

Voici des commentaires significatifs, dont certains remarquables, reçus hier sur LAFAUTEAROUSSEAU. Soit au lendemain du premier tour de l’indigne présidentielle en cours. Les royalistes ne se sentiraient-ils pas impliqués, pas intéressés par ces événements ? On constatera ici tout le contraire. LFAR

2002 c'est fini !

Écrit par : jlesalvignol

Vous avez aimé Hollande ! vous adorerez Macron ! Hollande a dit lui-même qu'il avait fait un bon travail de destruction mais ce n'était pas tout à fait achevé. Macron finira le job et de toute façon à la prochaine élection les étrangers pourront voter et ce qui reste des autochtones iront jouer à la pétanque dans des réserves.

Écrit par : BDM

Bonjour, Votre analyse des conséquences de la Révolution et de la proclamation de la République sur la situation de notre pauvre France, je ne peux que la partager totalement. Mais... Mais est-il assuré que l'élection d'Emmanuel Macron serait "une impasse calamiteuse » ? Vous connaissez, mieux que le citoyen lambda que je suis, les sympathies royalistes d'E Macron. Il veut entre autres créer une dynamique du centre qui affaiblisse l'opposition droite-gauche née lors du procès de Louis XVI. Réussira-t-il ? Je n'en suis pas sûr...Je ne parie pas sur son succès. Mais ne peut-on pas le souhaiter...en tremblant ?

Écrit par : NOEL Hugues

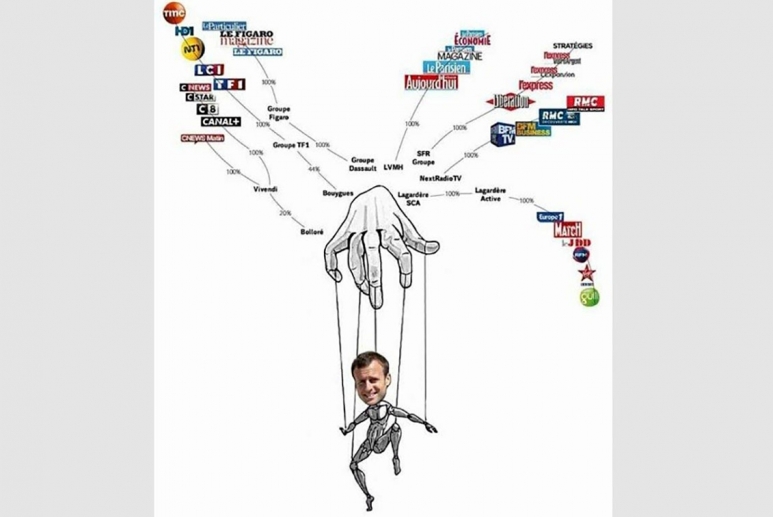

Le candidat Macron est allé salir la France à Alger en l'accusant de '' crimes contre l'humanité '', il affirme qu'il n'y a ni culture française ni art français. Il s'est montré pour ce qu'il est, un pantin larbin de la finance apatride, de la mondialisation libérale, de l'invasion migratoire, en un mot un ennemi de la France. Sous ses dehors branchés et rassembleurs c'est un homme dangereux, qui une fois élu sera un acteur acharné de l'abaissement de notre pauvre pays. Il ne reste plus qu'à compter sur un parlement qui ne le suive pas, mais ce seraient alors cinq années de paralysie. Une campagne affligeante, une élection manipulée par des journalistes vendus et des juges à la botte du pouvoir socialiste (et je n'ai aucune sympathie pour Fillon en disant cela) serait-ce la démocratie qui se montre sous son vrai jour ? Règne de l'opinion soumise aux passions de l'instant, indifférence au Bien commun, c'est le vrai visage du Système. Pauvre France.

Écrit par : Jean de Maistre

Macron est un marché de dupes, organisé et sponsorisé par le système qu'il dit vouloir dénoncer. Il est la personnification des fausses transgressions, celles admises par toutes les consciences qui aiment à se baigner indécises dans leurs propres contradictions. Macron ne représente aucun changement, il n'en n'est que l'illusion, celle d'une immobilité "En marche" déclamée jusqu'à la nausée, que le système infuse à ceux qui aiment à le dénoncer, pour surtout ne pas le changer. Il est la somme de toutes les peurs des faibles, qui demandent à ce qu'on les protège de l'effort de penser, Il sera probablement élu, et avec les félicitations larmoyantes des media supermarchés, qui voient en lui l'alpha et l'oméga d'une continuité de facilité et de médiocrité récompensée. Il ne faudra en aucun cas compter sur lui pour changer la France, Il sera comme un théâtreux en représentation de lui-même, dans une pièce écrite par d'autres, où le cosmétique prendra le pas sur l'arithmétique, danseur plutôt que calculateur, émietteur plus que créateur, vendeur plus que concepteur. Tout cela n'aura qu'un temps celui, de plus en plus court, des idiots utiles qui réalisent leur infortune d'avoir été trompés une fois de plus, au pire pour rien, au mieux pour presque rien. Sapere Aude disait Kant. Tout un programme.

Écrit par : Jean-François Ravel d'Estienne

Il faut tout de même reconnaître à Macron un immense talent. Jamais je n'avais entendu des discours aussi vides. Il parle avec conviction, alignant les phrases mélodieuses, mais totalement dépourvues de sens. Résumer un discours de Macron, c'est vouloir tamiser du vent. Et il est capable de parler des heures sans jamais prononcer autre chose que des lieux communs, des banalités, des insignifiances, des flatus vocis. Son visage s'anime, sa voix enfle, ses mains suggèrent des concepts absents. Un sourire aux lèvres, les yeux agrandis, il hypnotise son public avec du néant.

Il faut tout de même reconnaître à Macron un immense talent. Jamais je n'avais entendu des discours aussi vides. Il parle avec conviction, alignant les phrases mélodieuses, mais totalement dépourvues de sens. Résumer un discours de Macron, c'est vouloir tamiser du vent. Et il est capable de parler des heures sans jamais prononcer autre chose que des lieux communs, des banalités, des insignifiances, des flatus vocis. Son visage s'anime, sa voix enfle, ses mains suggèrent des concepts absents. Un sourire aux lèvres, les yeux agrandis, il hypnotise son public avec du néant.

Écrit par : Antiquus

Notre famille politique ne peut que voter Marine Le Pen au second tour ou alors elle veut se suicider et la fin de la France en même temps. Quant à ce que dit plus haut Noël HUGUES, il répond à encore un enfumage de Macron qui comme tout le monde le sait ratisse au plus large même chez de Villiers et les royalistes, il serait fou de se laisser prendre à ce piège

Écrit par : Jean-Pierre Lussan

Les Français sont des girouettes ils vont élire MACRON et dans 6 mois, ils vont encore râler et se lamenter comme ils l'ont fait après chaque élection. Qu'est devenu l'enthousiasme suite à l'élection de François HOLLANDE, 6 mois après plus rien

Écrit par : Sétadire

Je pense au tyran de Syracuse pour lequel priait une vieille femme. Nous avons dû supporter Hollande 5 ans avec ses lois assassines et ses ministres incompétents graves ; (Personnellement je l'aurais éjecté, mais on m'a expliqué que toute résistance faisait le jeu de ces mauvais gouvernants). On va probablement avoir encore pire dans l’inconsistance satisfaite d'elle-même Et après qui aura-t-on de (plus pire !) Alors que nous reste -il à espérer ? "Les riches disait un pauvre Brahmane dans le film Pather Pancali (entendons les puissants) ils ont beau avoir le pouvoir ils n'ont pas de talent (pour durer, accoucher de choses durables) et belles) Nous les connaissons ces" riches "pour lesquels les portes des médias s'ouvrent. Ils ont un nom. Bâtissons en durée et à l’occasion, le plus vite possible débarrassons nous d’eux. Comment ? Posons-nous la question ....

Écrit par : henri

Je suis certain que Macron est le candidat que la France mérite. Il ne la décevra pas.

Écrit par : bastet

À lire LFAR et certains de ses commentateurs c'est un apaisement. Tout comme la citation de Gustave Thibon de ce jour. Les hasards de la naissance m'ont fait élever ailleurs que chez vous. Assez fausse et injuste éducation qui très jeune m'a écarté des dogmes de la gauche. Chercher, trouver l'intelligence et la lucidité ne fut pas facile. Pour en arriver à contester profondément l'égalitarisme. Non pas que je serais très au-dessus ! Mais que d'autres sont bien bas, intoxiqués par des décennies de télévision, de " loisirs" débiles, et bien sûr d'éducation dite nationale, et ce n'est pas seulement NVBelkacem... Abasourdi par la quantité de masse qui a pu voter Macron. En effet, @ bastet, il ne les décevra pas. Mais ce n'est pas la France, pour laquelle ils ne veulent que susciter le mépris, ces " riches" comme l'écrit @Henri, ces médias..., ces 21 % dont les motivations ne sont pas respectables, " être du côté des gagnants " de la roulette russe. Et y compris au niveau des politicards ne voyant que leur pouvoir à conserver. Pas forcément corrompus financièrement, comme Mr Poisson mais profondément décevant. Et étroit, si bête.

Écrit par : Dany posey •

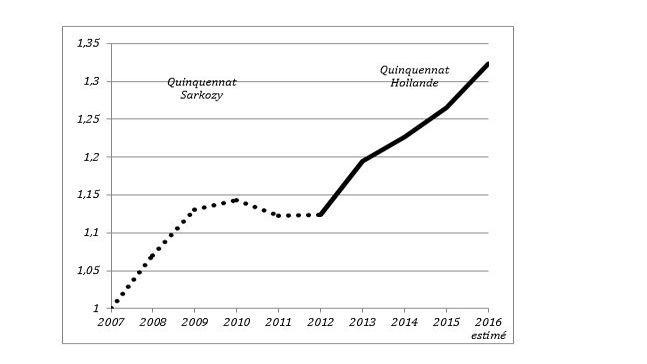

Une analyse de Michèle Tribalat - comme toujours pertinente et documentée.

Michèle Tribalat revient ici sur le chiffre de 200.000 entrées d'étrangers par an, brandi systématiquement dans le débat public. Derrière cette apparente stabilité se cache une envolée de l'immigration sous le quinquennat Hollande [Figarovox, 18.04]. Croit-on qu'un éventuel quinquennat Macron freinera la tendance ? Alors que la France n'a pas seulement besoin que l'expansion de l'immigration soit ralentie. Elle a besoin qu'elle soit stoppée et que soit organisé un mouvement inverse de retour de l'immigration vers ses terres d'origine. LFAR

Le chiffre de 200 000 entrées d'étrangers en provenance des pays tiers est devenu une référence dans les discours politiques et parfois aussi dans les discours académiques. On invoque une stabilité de ce chiffre depuis le début des années 2000, l'immigration aurait ainsi tourné, dit-on, autour de 200 000 depuis. L'alternance politique n'y aurait rien changé. Bref, ce chiffre rond a du succès.

Le chiffre de 200 000 entrées d'étrangers en provenance des pays tiers est devenu une référence dans les discours politiques et parfois aussi dans les discours académiques. On invoque une stabilité de ce chiffre depuis le début des années 2000, l'immigration aurait ainsi tourné, dit-on, autour de 200 000 depuis. L'alternance politique n'y aurait rien changé. Bref, ce chiffre rond a du succès.

Si l'on prend les statistiques du ministère de l'Intérieur qui produit tous les ans des tableaux sur les admissions au séjour des étrangers en provenance des pays tiers, on ne constate pas cette stabilité invoquée autour de 200 000 entrées par an. Ces statistiques portent sur les premiers titres de séjour délivrés. Force est de constater que le nombre d'entrées jusqu'en 2016 ne peut être qualifié de « stable ».

De 2007 à 2016, le nombre d'admissions au séjour a augmenté de près d'un tiers. Si l'indicateur conjoncturel de fécondité passait de 2 enfants par femme à 2,64 enfants en neuf ans, parlerait-on de stabilité de la fécondité en France?

Comme le graphique ci-dessous l'indique, le flux a augmenté fortement jusqu'en 2010 et a été nettement freiné ensuite. Tel est le bilan du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Avec le quinquennat de François Hollande le flux a repris de plus belle. On avait 172 000 entrées en 2007, on en a eu 193 000 en 2012, puis 228 000 en 2016 (chiffre estimé).

Ceux qui tiennent à se fonder sur ces chiffres pour qualifier l'effet des politiques migratoires des deux quinquennats doivent avoir l'honnêteté minimale de présenter leur évolution réelle au fil de ces deux quinquennats.

D'ailleurs, si l'on regarde comment a évolué la proportion d'immigrés en France métropolitaine au fil des enquêtes annuelles de recensement, on retrouve un résultat similaire, même si l'année 2016 manque encore. La proportion de population immigrée s'est accrue en moyenne annuelle de 1,15 % de 2007 à 2012, mais de 1,85 % de 2012 à 2015. Elle était de 8,35 % en 2007, de 8,84 en 2012, mais de 9,34 % en 2015.

Au lieu d'aller répétant les mêmes bêtises à longueur d'antenne (et parfois de livres), revenons aux chiffres provenant de sources on ne peut plus officielles : Ministère de l'Intérieur et Insee. •

Michèle Tribalat a mené des recherches sur les questions de l'immigration en France, entendue au sens large, et aux problèmes liés à l'intégration et à l'assimilation des immigrés et de leurs enfants. Son dernier Statistiques ethniques une querelle bien française est paru aux éditions du Toucan.

Comme à son habitude - cela relève de l'existentiel chez lui ! - Emmanuel Macron fédère tout et n'importe quoi, tout et son contraire.

Comme à son habitude - cela relève de l'existentiel chez lui ! - Emmanuel Macron fédère tout et n'importe quoi, tout et son contraire.

Avec lui, ce n'est plus « de la » politique, ce n'est plus « du » politique, c'est du racolage qui tourne au sordide, avec un seul mot d'ordre : quelqu'un est là qui peut nous piquer les places, tous unis contre ce quelqu'un ! Car, que personne ne voie autre chose que ce qu'il y a dans ces ralliements en cascade à cet illusionniste enfumeur qu’est Macron : c'est le Pays légal qui, apeuré - et on se demande bien pourquoi... - prétend faire barrage au Front national, dans le but, nous dit-il, de sauver la France de l'extrémisme, mais qui, en fait, ne veut rien d'autre que poursuivre et pérenniser son confortable et si douillet établissement : lamentable, misérable...

Notre ennemi, c'est le Système. Encore n'est-il « notre » ennemi que parce qu'il est l'ennemi de la France ; que parce qu'il la déclasse inexorablement et constamment, jour après jour, année après année, décennie après décennie. Nous serions de fiers et acharnés défenseurs de la République si elle avait fait de la France plus et mieux que ce que les rois avaient fait d'elle : la première nation du monde, guidée par un régime menant une authentique politique de civilisation.

Mais qu'ont fait la République idéologique - et sa matrice : la Révolution - du pays le plus avancé de l'Europe et donc, en 1789, du monde ? Un pays qui ne cesse de descendre la pente d'un déclin aussi lent qu'inexorable, marqué par les effroyables moments de la Terreur et du Génocide vendéen et les boucheries napoléoniennes, l'année terrible de 1870, le million et demi de morts de 14-18, le désastre de 1940, pour nous amener au pays en grand danger d'aujourd'hui, miné par ses six millions de chômeurs, ses huit millions et demi de mal logés, ses neuf millions de pauvres, ses presque quinze millions d'immigrés, dont une bonne part sont de réels « ennemis de l'intérieur ». Encore ne fait-on, là, qu'un très rapide bilan, à très grands traits, de l'effacement du pays induit par la funeste instauration de la République en 1875...

Mais qu'ont fait la République idéologique - et sa matrice : la Révolution - du pays le plus avancé de l'Europe et donc, en 1789, du monde ? Un pays qui ne cesse de descendre la pente d'un déclin aussi lent qu'inexorable, marqué par les effroyables moments de la Terreur et du Génocide vendéen et les boucheries napoléoniennes, l'année terrible de 1870, le million et demi de morts de 14-18, le désastre de 1940, pour nous amener au pays en grand danger d'aujourd'hui, miné par ses six millions de chômeurs, ses huit millions et demi de mal logés, ses neuf millions de pauvres, ses presque quinze millions d'immigrés, dont une bonne part sont de réels « ennemis de l'intérieur ». Encore ne fait-on, là, qu'un très rapide bilan, à très grands traits, de l'effacement du pays induit par la funeste instauration de la République en 1875...

Voilà ce qui justifie notre existence, et fonde notre irréductible originalité ; c'est, non pas d'être l'un des rouages ou l’un des partis de ce Système de décadence et d'effacement national, mais c'est, exclusivement, de mener, continûment, une action politique de réelle opposition au régime en soi-même. Nous n'avons aucune énergie ni aucun temps à perdre, pas de moyens à gaspiller dans les jeux faussés du Pays légal, où des illusions n'amènent que désillusions.

C'est la raison pour laquelle, nos lecteurs le savent bien, nous ne donnons pas de consignes de vote. Nous n'en avons pas donné cette fois-ci plus que les précédentes, et voilà du reste que, le deuxième tour de la présidentielle n'étant même pas encore passé, celle-ci est déjà dépassée, périmée. Ce qui compte, maintenant - et nombreux sont ceux qui l'ont fait remarquer en pleine campagne - c'est de savoir avec quelle majorité l'élu(e) va gouverner. Or, il apparaît déjà clairement que si, malheureusement, Emmanuel Macron était élu, il aurait sans-doute le plus grand mal à en faire élire une, et pourrait même se trouver dans l'impossibilité de le faire. Ce qui - sauf dissolution - signifierait cinq ans de cohabitation, dont on ne connaît que trop les inconvénients, après cinq ans d’un quinquennat horrible. Vu l'état désastreux dans lequel les deux précédents mandats ont mis le Pays, qui ne voit l'impasse calamiteuse dans laquelle l'élection d'Emmanuel Macron le mènerait ?

Mais bien plus, c’est sur le fond, sur sa politique affichée, son idéologie proclamée, c’est à raison des puissances dont il dépend, des intérêts qu’il sert, que Macron constitue un danger pour la France d’autant plus que ses chances d’être le prochain président de la République, sont grandes. Nous signalons et explicitons ici ce danger à la fois dans la perspective du deuxième tour de cette présidentielle mais aussi de notre opposition déterminée à Emmanuel Macron au cas où il deviendrait Chef de l’Etat. Est-ce là une de consigne de vote ? C’est bien plus. C’est plutôt une ligne de conduite générale d’opposition au Système Macron – politique, économique, sociétal, idéologique, historique et culturel - qui se trouve ainsi définie et proposée aux royalistes et aux patriotes français. Elle exclut de voter en faveur d’Emmanuel Macron au deuxième tour de la présidentielle, mais au-delà du processus électoral, elle nous définit comme des opposants déterminés à la politique d’Emmanuel Macron, s’il venait à être élu.

Les tenants de l'Etablissement ont d'ores et déjà fait savoir qu'aucune voix ne devrait aller à Marine Le Pen. Nous disons, nous, qu’au contraire faire barrage à Emmanuel Macron est dans l’intérêt du pays.

Sa candidature a été conçue pour la perpétuation et le fonctionnement réputé immuable ou impérissable d'un Système que tout le monde voit bien, pourtant, à bout de souffle ; et pour faire croire que son élection sauvera la France.

Oui, nous refusons bien plus que nos voix à Emmanuel Macron, fils illégitime du mariage contre nature d'une droite, d'un centre et d'une gauche toujours compères lorsqu'il s'agit de confisquer le pouvoir à leur seul profit.

Les consignes de vote, redisons-le, sont, stricto sensu, en soi, ridicules. Nous rappelons seulement ici ce qui, en la circonstance, nous paraît être l’intérêt national. Nous n’avons pas d’autre rôle : oeuvrer pour le Bien commun, en travaillant inlassablement à la fin d’un Régime ou d’un Système qui déclasse, ruine et efface la France. •

Matériel de campagne d'Emmanuel Macron à Marseille, avril 2017. SIPA.

Par Roland Hureaux

Après avoir dit notre opposition à Macron, il faut surtout en formuler les raisons Etudier, analyser, avec méthode, précision et lucidité, ses idées, son programme, ses orientations, c'est ce que fait ici Roland Hureaux [Causeur 24.04]. Que nous ne puissions pas voter pour Emmanuel Macron, dans quinze jours n'est pas, alors, le plus important. Ce qui est important, est que, s'il est élu, nous aurons à combattre sa politique pour la durée d'un quinquennat. LFAR

L’annonce en fanfare du programme d’Emmanuel Macron avait tout pour impressionner: 500 experts, 3000 ateliers avec, paraît-il, la participation de 30 000 Françaises et Français. Fallait-il tant de monde pour aboutir à un résultat aussi creux ?

L’annonce en fanfare du programme d’Emmanuel Macron avait tout pour impressionner: 500 experts, 3000 ateliers avec, paraît-il, la participation de 30 000 Françaises et Français. Fallait-il tant de monde pour aboutir à un résultat aussi creux ?

Il suffit d’écouter les Français pour connaitre leurs principales préoccupations, finalement assez simples : chômage et baisse des revenus, immigration, éducation, justice et sécurité, lourdeur de la pression fiscale et donc des dépenses publiques, système social pléthorique et désordonné.

Le pédagogisme toujours roi

Sur tous ces sujets majeurs, peu ou pas de propositions sérieuses. Rien sur la justice, rien sur l’immigration (et comment cela intéresserait-il Macron qui a félicité Merkel d’avoir ouvert largement ses frontières ?), aucune réponse aux attentes des « travailleurs pauvres », immigrés compris, qui ont le sentiment frustrant d’être moins bien traités que les assistés. Rien par ailleurs sur la famille et la politique familiale – et donc aucune perspective de revenir sur sa destruction par les socialistes.1 Et il n’est guère question de politique étrangère : pour quoi faire ? Macron compte poursuivre la politique d’alignement servile sur l’OTAN qui a valu à Hollande le mépris universel. Est seulement proposé un « quartier général européen »: pour faire la guerre à qui ?

Sur la sécurité, les rares propositions sont d’une pauvreté affligeante : retour à la police de proximité (dite « police de sécurité quotidienne »), « ne plus tolérer les incivilités », plus vite dit que fait. « Toute peine prononcée sera exécutée », mais encore faut-il que ces peines soient prononcées, ce qui n’est pas évident aujourd’hui vu les dérives de la justice, dont Macron ne s’émeut pas.

Sur l’éducation, à quoi sert de proclamer que l’on donnera « la priorité à l’école primaire » si on n’en change pas les méthodes, ce dont il n’est nullement question ? Ou de donner plus d’autonomie à des chefs d’établissement habitués à ne pas faire de vagues ? Ne sont remis en cause ni les méthodes pédagogiques aberrantes, ni le tronc commun, ni la réforme désastreuse du collège par Najat Vallaud-Belkacem, ni celle des rythmes scolaires, réformes que même Jean-Luc Mélenchon veut abroger.

Pas question non plus de « la France périphérique », provinciale et rurale, qui souffre et dépérit : on peut imaginer que le quart des départements qu’il projette de supprimer sont de cette France-là.

L’affaiblissement de l’Etat

Les Français croulent sous les impôts : le programme prévoit de supprimer la taxe d’habitation, la seule que tous, Français et étrangers, payent. Il prévoit aussi la baisse de l’impôt sur les sociétés de 33 % à 20 % et, comme Fillon, l’abrogation de l’ISF. Quoique cela ne soit pas dit, Macron envisage de compenser ces baisses par un super-impôt foncier. Moins d’impôts pour le haut et le bas de l’échelle, encore plus pour les classes moyennes, soit les 58 % de Français ayant un bien foncier, qui seront un peu plus laminés.

Sur les 96 propositions, 27 annoncent une augmentation des dépenses, presque aucune ne tend à les réduire; il est seulement question de « lutter davantage contre la fraude fiscale ou sociale », ce qui laisse supposer que le ministre Macron ne le faisait pas assez. Propositions dépensières : augmenter le minimum vieillesse de 100 € par mois, augmentation de l’allocation adulte handicapé de 100 € aussi, extension du bénéfice de l’assurance chômage à ceux qui démissionnent, remboursement à 100 % des lunettes et des prothèses dentaires, plan de 5 milliards pour la santé, de 5 milliards pour l’agriculture, grand plan d’investissement de 50 milliards, 2% du PIB pour la défense nationale (précisément l’objectif fixé par l’OTAN), soit au moins 20 milliards de plus. Ajoutons : « Nous augmenterons les salaires de tous les travailleurs, des ouvriers, des employés » d’un 13ème mois. Le Fonds pour l’industrie et l’innovation, prévu en sus, sera financé par la vente des participations de l’Etat dans les industries stratégiques, ce qui va encore affaiblir sa capacité de manœuvre. De politique industrielle, il est à peine question chez celui qui a autorisé la cession d’Alstom à General Electric.

Comme Marine Le Pen et à la différence de François Fillon, Emmanuel Macron maintient la retraite à 60 ans, sans même exiger, comme elle, 40 ans de cotisation.

L’Europe, l’Europe…

Macron a beau promettre de « construire une Europe qui développe nos emplois et nos économies », qui « protège nos industries stratégiques », on sait bien qu’elle a fait le contraire jusqu’ici. Il ne servira donc à rien de réunir « des conventions citoyennes pour redonner un sens au projet européen » (toujours le peuple ignare à qui on a mal expliqué les choses !) si le logiciel de l’Europe de Bruxelles n’est pas revu en profondeur.

François Fillon est pour le maintien de l’euro mais il intègre à son programme les disciplines que cela implique (abrogation des 35 heures, retraite à 65 ans, réduction de la fonction publique). Emmanuel Macron est pour l’euro mais sans les disciplines qu’implique son maintien. Marine Le Pen les refuse aussi mais se propose de mettre fin à l’euro. François Fillon et Marine Le Pen, chacun à leur manière, sont cohérents. Emmanuel Macron, lui, ne l’est pas. Si son programme était appliqué, il ne lui resterait qu’à faire comme François Hollande : attendre le retour de la croissance pendant cinq ans en regardant d’un air désolé grimper chômage et déficits, ce qu’il faisait comme principal conseiller économique de l’actuel président.

Autres contradictions sur l’Europe : il propose que les agriculteurs « soient payés au prix juste » et ne vivent plus de subventions, alors même que c’est Bruxelles qui a imposé en 1992 la réforme de la PAC laquelle a remplacé la rémunération par les prix par une rémunération par les primes. Comment d’ailleurs concilier ces intentions avec la volonté d’étendre le libre-échange à travers l’accord économique et commercial global (CETA), traité euro-canadien qu’il est le seul candidat à soutenir et qui fera encore baisser les prix ?

Hollande en pire

Loin de laisser espérer plus de liberté, le programme d’Emmanuel Macron annonce en outre, entre les lignes, le resserrement de toutes les contraintes bureaucratiques et idéologiques liées à la pense dominante: environnement (50 % de produits bios dans les cantines ou mise à la casse des vieilles voitures), parité à tous les étages, non-discrimination à tout va : « Nous ferons de la lutte contre la discrimination une priorité nationale » ; et même discrimination positive sous la forme d’ « emplois francs » pour les ressortissants de certaines banlieues. Le nom des entreprises ne respectant pas la parité homme/femmes sera rendu publique. Evaluation systématique des services publics dont on sait le caractère arbitraire des critères. En perspective, une société orwellienne où la pression du politiquement correct se fera encore plus étouffante. Bonjour le candidat jeune et libéral !

Tout cela est assorti, ficelle un peu grosse, de quelques propositions ponctuelles clinquantes: interdiction de téléphones portables à l’école primaire et au collège (et au lycée ?), ouverture des bibliothèques le soir et les week-ends, un pass culturel (ce que font déjà beaucoup de maires), remboursement des lunettes et des prothèses dentaires à 100%. L’enseignement du fait religieux à l’école, vieille lune là aussi, fait craindre des abus.

Rares propositions positives : le rétablissement de classes bilingues, promis aussi par François Fillon, et la limitation des sessions parlementaires.

En résumé, ce programme, souvent flou et toujours démagogique laisse apparaître le prolongement et même l’aggravation des tendances majeures du quinquennat Hollande : immigration non contrôlée, déclin du système éducatif, explosion de la délinquance, sacrifice des familles et dénatalité, alourdissement des dépenses publiques et de la fiscalité, persistance d’un volant de chômage, système social injuste, police de la pensée. C’est ce qui explique sa pauvreté, mal masquée par le « bling bling » : la société du spectacle, chère à Guy Debord, est plus que jamais « en marche ».

La philosophie générale de son programme est claire : davantage d’Europe et d’ouverture des frontières (aux hommes, aux marchandises, à la finance), pour une société mondialisée où la France, coupable de crimes contre l’humanité et qui, dit-il, n’a pas de culture propre, ne pèsera guère. Tout ce que demande le peuple… •

Roland Hureaux

essayiste

Gustave Thibon, une haute pensée enracinée - Gustave Thibon s’adresse aux royalistes de Montmajour, en 1971. Il participera pendant vingt ans aux rassemblements qui suivront et les marquera profondément de sa pensée

« La démocratie c'est le règne de la quantité sous toutes ses formes : la quantité brutale sous la forme du nombre, sous la forme de la masse, sous la forme de la pesanteur, c'est-à-dire le règne de tout ce qu'il y a d'anonyme, de matériel, de mécanique dans l'homme et dans le peuple. Autrement dit, la fatalité de la démocratie c'est de cultiver et de dilater jusqu'à l'éclatement le coté quantitatif du réel. »

Gustave Thibon

Discours au Rassemblement Royaliste de Montmajour - 1971

« Pour triompher, le mal n’a besoin que de l’inaction des gens de bien. » Edmund Burke

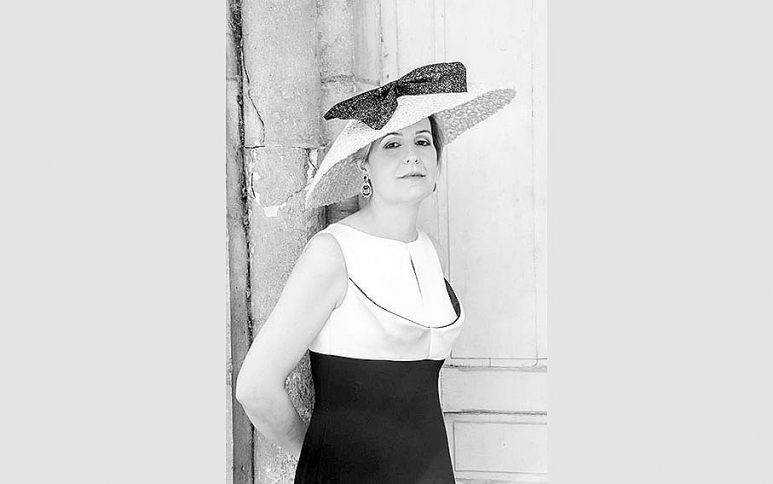

La princesse Philomena, duchesse de Vendôme, portant une création de la modiste Marie d’Argent [Photo : Marie d’Argent Facebook]

Il ne serait pas raisonnable du tout - au vu de son contenu quotidien - de craindre qu'en publiant cette photographie, Lafautearousseau verse dans le people. C'est simplement que la photo est très belle ; que l'élégance, la classe, la beauté et le maintien de la princesse Philomena ont été très remarqués, en la circonstance. Et il n'est pas interdit aux princesses de la Famille de France, spécialement lorsqu'il s'agit de la duchesse de Vendôme, il est même très bienvenu, de réunir ces qualités si féminines. Il ne nous est pas interdit, non plus, de les signaler ... LFAR •

Il ne serait pas raisonnable du tout - au vu de son contenu quotidien - de craindre qu'en publiant cette photographie, Lafautearousseau verse dans le people. C'est simplement que la photo est très belle ; que l'élégance, la classe, la beauté et le maintien de la princesse Philomena ont été très remarqués, en la circonstance. Et il n'est pas interdit aux princesses de la Famille de France, spécialement lorsqu'il s'agit de la duchesse de Vendôme, il est même très bienvenu, de réunir ces qualités si féminines. Il ne nous est pas interdit, non plus, de les signaler ... LFAR •

Illustration source : Noblesse et Royautés

On se souvient du souhait par lequel Jean-François Mattei conclut son magistral Le Regard vide, Essai sur l'épuisement de la Culture européenne (citation tirée du Philèbe, de Platon) : le vœu que nous sachions retrouver « le chemin qui conduit chez nous ».

On se souvient du souhait par lequel Jean-François Mattei conclut son magistral Le Regard vide, Essai sur l'épuisement de la Culture européenne (citation tirée du Philèbe, de Platon) : le vœu que nous sachions retrouver « le chemin qui conduit chez nous ».

La beauté sauvera le monde, disait, non sans raison, Dostoïevski. Et notre dernier Grand Texte (dernier pour l'instant, pas dernier tout court) est le superbe message de Pierre Boutang à la jeunesse de France, l'incitant à ne pas aller chercher ailleurs ses modèles et son salut, mais, bien plutôt, à se replonger dans les origines de notre Histoire, de notre jeunesse française. Ce que, au fond, Jean-Paul II disait à sa façon, lorsqu'il incitait ses publics : « retrouvez les intuitions de vos origines ».

Face à tant de laideurs dans notre société, pour une fois le service public apporte sa pierre. On le critique assez souvent, ici même, mais à chaque fois que l'on peut en tirer quelque chose de bon, nous n'hésitons pas à le signaler. Voici donc que, durant toute la deuxième semaine d'avril, le JT de 13 heures de France 2 nous a proposé un excellent feuilleton, nous ramenant à l'une des grandes époques de notre Histoire, pour nous raconter le réveil de Chambord. En l'occurrence, celui de ses magnifiques jardins à la française, dessinés sous Louis XIV et qui avaient disparu à la Révolution, comme tant d'autres merveilles - qui, elles, ne reviendront jamais.

On a en effet décidé de restituer à l'identique cette merveille dont la Révolution nous avait privés : et c'est cette résurrection que nous raconte le feuilleton de France 2, qui se passe de tout autres commentaires. •

Le réveil des jardins du château de Chambord (1/5)

Feuilleton : le réveil des jardins du château de Chambord (2/5)

Feuilleton : le réveil de Chambord (3/5)

Feuilleton : le réveil de Chambord (4/5)

UNE TRIBUNE de Vincent Trémolet de Villers, brillante, profonde et, selon nous, juste. « Empêcher que le monde ne se défasse » : en citant Albert Camus, référence commune des conservateurs, Emmanuel Macron a une nouvelle fois ajusté son propos pour faire oublier son progressisme à ceux qu'il inquiète.[Figarovox, 18.04]. Macron est, pour nous, radicalement, un adversaire politique et idéologique. S'il advenait qu'il soit élu, il deviendrait aussi un adversaire institutionnel. LAFAUTEAROUSSEAU

On nous dira qu'Albert Camus est aussi le philosophe de l'absurde mais quelle ne fut pas notre sidération lorsque Emmanuel Macron, au terme d'un meeting aussi exalté que le lancement d'un nouvel iPhone, a cité l'auteur de L'Étranger comme figure tutélaire du projet d'En marche !

On nous dira qu'Albert Camus est aussi le philosophe de l'absurde mais quelle ne fut pas notre sidération lorsque Emmanuel Macron, au terme d'un meeting aussi exalté que le lancement d'un nouvel iPhone, a cité l'auteur de L'Étranger comme figure tutélaire du projet d'En marche !

On se souvient que Charles Péguy avait déjà été enrégimenté à Lyon au début du mois de février. François Bayrou, qui n'était pas encore un « helper » du mouvement, en avait lui-même été choqué. Cette fois, au milieu des applaudissements, des cris d'amour lancés au candidat, nous avons entendu les célèbres phrases d'Albert Camus : « Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. » C'était à Stockholm, en 1957, lors de la remise du prix Nobel de littérature. Macron, progressiste en chef, reprenait à son compte ce qui constitue, sans aucun doute, la référence commune de tous les conservateurs. Elle résume le courant qui, d'identité malheureuse en lutte contre la réforme du collège, de Michel Onfray en Jean-Pierre Le Goff, exprime depuis quelques années la crainte collective d'une dépossession définitive. Ceux que Macron dénonce comme des esprits « frileux », des « immobiles » enfermés dans leurs « nostalgies » et leur monde « rabougri ».

Certes, Camus n'est pas l'homme d'un camp, il appartient à tout le monde et Emmanuel Macron confie, dès qu'il le peut, sa passion pour Noces à Tipasa. Il n'empêche. Cet éloge de l'héritage dans la bouche du leader d'En marche ! était aussi inattendu qu'une ode à Pascal Lamy par Éric Zemmour, qu'une apologie de Jeff Koons par Marc Fumaroli. On songeait à la formule d'Alain Finkielkraut: « Camus est consacré par une époque qui lui tourne le dos. »

Le discours de Stockholm, en effet, illustre ce qui fut la constante de la pensée et de la trajectoire de Camus: la piété filiale, la modestie en politique, la frugalité dans une société d'abondance, le refus de la grandiloquence.

L'hubris des meetings de Macron, où résonnent des incantations inquiétantes (« En même temps ! En même temps ! » a notamment crié la foule en hommage au tic de langage du candidat) fait songer aux « fureurs adolescentes » que combattait Camus au nom de « l'intransigeance exténuante de la mesure ».

Jusqu'ici, Emmanuel Macron n'avait qu'un but, parfaitement assumé: « défaire »le vieux monde pour que le nouveau puisse enfin émerger. Avec lui, a-t-il dit à Bercy, nous allons voir « le début d'une nouvelle France ». Ses déclarations sur la culture française qui n'existe pas, sur l'art français qu'il n'a jamais vu participent de ce projet. Celui d'une société sans permanence, d'une France inclusive, espace perpétuellement ouvert dont la devise, comme dans la publicité McDonald's, pourrait être: « Venez comme vous êtes. »

Au Palais Brongniart, il y a quelques jours, Macron a dit vouloir faire de la France « une start-up nation » où les « start-upers » seraient « les premiers de cordée d'une société qui a besoin de se transformer », avant de déplorer que les entreprises soient trop souvent dirigées par « des mâles blancs qui ont reçu les mêmes formations que moi ».

Monde ancien, nouveau monde: Emmanuel Macron, en vérité, a bien senti que son progressisme ébranlait une France profondément conservatrice. Il a donc ajusté son propos et pour dissiper les inquiétudes, prononce les mots pour mieux faire oublier les choses. Le macronisme, c'est un algorithme qui génère en temps réel les opinions attendues par le client. Une application qui devance vos goûts, vos habitudes, vos convictions. Terra Nova à Marseille, Albert Camus à Paris.

Cela fonctionne à merveille mais subsistent quelques défaillances techniques. Prenons les propos du candidat sur la colonisation, « crime contre l'humanité ». Si Macron avait lu Le Premier Homme, ce chef-d'œuvre qui raconte l'enfance algérienne de Camus, il aurait révisé son jugement. On y trouve notamment ce portrait d'un vigneron de Mondovi, le berceau de la famille de l'écrivain. Nous sommes en pleine guerre d'Algérie. Un ordre d'évacuation a été donné. « Il n'a rien dit, écrit Camus du vigneron. Pendant trois jours il a arraché les vignes sur toute l'étendue de la propriété (…). Puisque ce que nous avions fait ici est un crime, explique-t-il à un jeune capitaine désemparé, il faut l'effacer. » •

Vincent Tremolet de Villers est rédacteur en chef des pages Débats/opinions du Figaro et du FigaroVox.