Mai 68 • LʼEmpire U.S. contre-attaque [7]

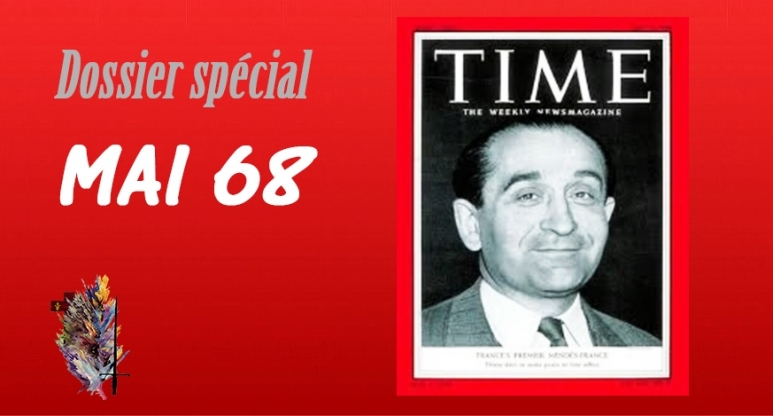

Une fois que la tempête a commencé, les leaders de la J.C.R. « Krivine, Bensaïd, Weber sont fiers de lʼaide que leur apporte la IVème Internationale – essence belge, talkies-walkies américains, collecte des dockers ceylanais. » Alain Krivine est, de même, fier dʼavoir lʼhonneur dʼêtre reçu par le plus américain des politiciens français, Pierre Mendès France, qui, le 10 mai 1968, à lʼoccasion dʼun débat à lʼAssemblée nationale sur la proposition faite par de Gaulle de revenir à lʼétalon-or strict, sʼemportait contre « une politique médiévale, une politique qui nʼest pas digne dʼun État moderne »[1].

« Pierre Mendès France désire le rencontrer pour sʼinformer de lʼétat dʼesprit des jeunes contestataires. […] Alain respecte Mendès et ne voit nulle objection à semblable entretien. Dès le 18 mai, ils sont face-à-face dans un restaurant voisin de la rue Montholon. Une autre conversation suivra. Lʼancien président du Conseil est à la fois réjoui et alarmé. Réjoui parce quʼune de ses vieilles prédictions se réalise : ce régime est à la merci dʼune poussée violente. Tourmenté parce quʼil juge de Gaulle capable de recourir aux armes. »[2]

Aucune preuve, cependant, nʼa encore été révélée qui puisse confirmer quʼil y aurait eu des liens entre la IVème Internationale et la C.I.A. au moment de 68, seulement un faisceau dʼindices. Il est en revanche attesté, concernant la troisième branche du trotskisme français, le « lambertisme », auquel ont notamment appartenu MM. Jospin, Mélenchon et Cambadélis avant de rallier le P.S., que la main des services secrets américains agissait pour, si lʼon peut dire, piloter la boutique.

Le Français le plus proche de lʼagent de la C.I.A. Irving Brown, André Lafond, en plus de sa fonction de syndicaliste à F.O, était membre de lʼO.C.I, qui auparavant sʼappelait Parti communiste internationaliste (P.C.I.). « Dans lʼentre-deux-guerres, il fut militant socialiste sympathisant des bolchevkis-léninistes à lʼintérieur de la SFIO, démissionna en 1936 et adhéra officiellement au Parti communiste internationaliste. […]. À partir de 1950, sa correspondance avec Brown et Lovestone devient très régulière. »[3]

Tant F.O. que les « lambertistes » de lʼO.C.I. étaient des organisations que la C.I.A. avait infiltrées. Cʼest ce que montre le passage qui suit :

« À lʼautomne 1967, Robert Ehlers sʼintéresse particulièrement aux nouveaux groupuscules révolutionnaires et à leurs jeunes dirigeants. »[4] Cet homme est le « directeur adjoint du bureau parisien de Radio Liberty »[5], une radio créée en 1949 sous lʼégide de la C.I.A. En novembre 1967, il fait la rencontre de « M. », qui « passe pour un des meilleurs spécialistes de lʼextrême gauche »[6]. Ce dernier lui conseille dʼinterviewer quelques figures de ce courant. Une journaliste de son équipe rencontre alors Charles Berg, dirigeant dʼun groupuscule trotskiste appelé Révoltes. « Dans la discussion, le cigare aux lèvres, Charles Berg a confié à la journaliste de Radio Liberty que les jeunes de son mouvement acheminaient derrière le rideau de fer une littérature considérée comme subversive dans les pays du bloc soviétique, ce dont il paraît très fier. Cette confidence, dont il a fait état non sans une certaine gloriole, suscite la curiosité de M. Ce dernier nʼignore pas en effet les liens qui existent entre le groupe de Berg, coiffé par un certain Pierre Lambert, et FO, ni ceux de FO avec la revue Le Syndicaliste exilé et le Centre dʼétudes économiques et syndicales, ni davantage ceux dʼIrving Brown avec FO et les services américains. »[7]

Pierre Lambert, le premier mentor politique des Jospin, Cambadélis et Mélenchon était donc en relations resserrées avec les États-Unis, ce qui peut expliquer leur parcours. En rejoignant le P.S. pour des raisons stratégiques dʼentrisme, cʼest-à-dire avec lʼaval de leur direction, ils restaient dans le giron américain. Leur évolution ne représentait en rien une trahison. Elle relevait dʼune certaine continuité. Et lʼun des leaders de Mai, Jacques Sauvageot, issu de lʼatlantiste P.S.U., savait à qui il devait sa place de chef de lʼU.N.E.F. : à une autre formation atlantiste, les trotskistes de lʼO.C.I.

Experts ès rouerie, en dignes successeurs de leur grande sœur la perfide Albion, les Américains agissaient sous couvert. Ils ne regardaient pas non plus le mouvement maoïste français des Linhart et Lévy – lʼUnion des jeunesses communistes (marxistes-léninistes) fondées les 10 et 11 décembre 1966 au théâtre dʼUlm – comme un ennemi mais comme un allié objectif. Ce changement radical – car en 1964 la décision de la France dʼétablir « des relations diplomatiques avec la Chine populaire est accueillie par les États-Unis comme un geste de défiance à leur égard »[8] – est opéré suite aux conseils prodigués par Henri Kissinger, qui « considérait que la Chine, ruinée par la Révolution culturelle, ne constituait pas un modèle révolutionnaire crédible et quʼelle appartenait dʼores et déjà, du fait de son opposition à lʼURSS, au système de sécurité américain »[9] On retrouve une telle analyse dans le film Pentagon Papers (2018), au détour dʼune conversation à la fin dʼun dîner réunissant des membres éminents de lʼestablishment de lʼère Nixon.

De ce fait les militants maoïstes, ces communistes concurrents du P.C.F. pro-soviétique, nʼétaient pas du tout gênants pour les Américains, ils pouvaient sans problème aller chercher à lʼambassade de Chine les grands textes du marxisme-léninisme, le Petit Livre rouge de Mao et le périodique Pékin Information, pour les refourguer aux jeunes esprits naïfs prêts à croire que le Grand Timonier fût un bienfaiteur de lʼhumanité et la Chine un paradis. En Europe de lʼOuest les groupuscules maoïstes, comme lʼaffirme Morgan Sportès, étaient en réalité plus ou moins contrôlés par la C.I.A.[10]

Celle-ci, parce quʼentre les États-Unis et la France « le malentendu est permanent avec des périodes de très vive tension »[11], et donc « nʼapprécie pas la politique gaulliste, cherche dʼailleurs à semer le trouble en France »[12]. Le moins quʼon puisse dire cʼest quʼelle a réussi... (Fin du dossier) •

[1] Maurice Vaïsse, La grandeur. Politique étrangère du général de Gaulle, Paris, C.N.R.S. Éditions, 2013, p. 405-406.

[2] Hervé Hamon, Patrick Rotman, op. cit., p. 532.

[3] Tania Région, op. cit., p. 108.

[4] Frédéric Charpier, La CIA en France. 60 ans dʼingérence dans les affaires françaises, Paris, Seuil, 2008, p. 264.

[5] Ibid., p. 263.

[6] Ibid., p. 266.

[7] Ibid., p. 267-268.

[8] Maurice Vaïsse, op. cit., p. 363.

[9] Cité par Morgan Sportès, Ils ont tué Pierre Overney, Paris, Grasset, 2008, p. 193.

[10] Ibid., p. 195.

[11] Maurice Vaïsse, op. cit., p. 364.

[12] Ibid., p. 369.

Retrouvez les articles de cette série en cliquant sur le lien suivant ...

En utilisant dans son intervention du 22 mai l’expression « deux mâles blancs » pour parler de M. Borloo et de lui-même, et justifier ainsi son rejet du « plan banlieues » concocté par celui qui fut ministre délégué à la Ville et à la Rénovation urbaine de M. Chirac, et qui est considéré on ne sait trop pourquoi comme une autorité indépassable en la matière,

En utilisant dans son intervention du 22 mai l’expression « deux mâles blancs » pour parler de M. Borloo et de lui-même, et justifier ainsi son rejet du « plan banlieues » concocté par celui qui fut ministre délégué à la Ville et à la Rénovation urbaine de M. Chirac, et qui est considéré on ne sait trop pourquoi comme une autorité indépassable en la matière,  En fait de bon mot, M. Macron a choqué sur le fond et sur la forme. Sur la forme, le chef de l’Etat aurait d’abord pu comprendre par lui-même, et sans l’aide d’un conseiller, la vulgarité de l’expression : pour parler net, « mâles blancs » suppose en toute logique l’existence de « femelles noires », en tout cas pas ou peu blanches, lesquelles femelles peupleraient donc en partie nos chères (ici, double sens garanti par la rédaction) banlieues. La langue est sans pitié pour les apprentis-sorciers et on voit quels abîmes côtoie ainsi M. Macron.

En fait de bon mot, M. Macron a choqué sur le fond et sur la forme. Sur la forme, le chef de l’Etat aurait d’abord pu comprendre par lui-même, et sans l’aide d’un conseiller, la vulgarité de l’expression : pour parler net, « mâles blancs » suppose en toute logique l’existence de « femelles noires », en tout cas pas ou peu blanches, lesquelles femelles peupleraient donc en partie nos chères (ici, double sens garanti par la rédaction) banlieues. La langue est sans pitié pour les apprentis-sorciers et on voit quels abîmes côtoie ainsi M. Macron.