Ce grand moment de l’histoire de la France du XXème siècle, si l’on s’en tient à l’explication « schumpeterienne » du héros individuel, nous le devons aux seuls mérites de « Dany-le-Rouge », à la seule force de persuasion du tribun des bancs de l’université. N’est-ce pas accorder à ce seul homme trop de pouvoir d’entrainement, trop de leadership ? La science historique fondée sur le récit des hauts faits accomplis par de grands hommes est aujourd’hui dépassée, au profit de la sociologie historique réticulaire. Tant la thèse de la révolte judéo-française que celle de l’épopée du génial entrepreneur politique sont à mettre à rancart.

Derrière le trublion de Nanterre devenu une véritable rock-star[1] se trouvent les réseaux transnationaux. Comme l’a démontré Jean-François Sirinelli Mai 68 fut un événement Janus[2]. Une deuxième face est dissimulée du côté opposé à la première, de celle qui est visible.

Dans l’ombre opère une organisation mondiale de la subversion.

En sous-main lʼEmpire déploie ses « tentacules de pieuvres », pour reprendre la vision qu’eut lors d'une soirée à lʼOpéra l’écrivain français anarchiste Octave Mirbeau, suite à une hallucination qui le fit imaginer la main du baron Gustave de Rothschild se métamorphoser : « J’imaginai que la France était là, sur la scène, couchée parmi les ruines, belle, pâle et souffrante. Et je vis cette main s’approcher d’elle, se poser sur elle, et, lentement, l’enlaçant de ses mille suçoirs et de ses mille ventouses, pomper le sang tout chaud de ses veines qui se dégonflaient avec des bruits de bouteille qu’on vide »[3].

À l’abri des regards, silencieusement, cette coterie aux multiples ramifications, dont René Cassin fut l’un des plus illustres représentants, et dont la Central Intelligence Agency (C.I.A.), les services secrets américains, est le bras armé le plus efficient, le plus redoutable, le plus puissant, agit en France quasiment en toute impunité.

Sur le territoire français, la C.I.A., créée le 18 septembre 1947, « s’est immiscée dans tous les secteurs de la vie publique et démocratique : syndicalisme, presse, partis politiques, patronat, armée et police, intelligentsia, universités... Dotée d’énormes moyens financiers, durant soixante ans, la CIA s’est ingérée dans les affaires intérieures françaises. »[4] Ce qu’ont oublié les observateurs, c’est que durant sa conférence de presse du 27 novembre 1967 qui fit tant de bruits à cause de sa petite phrase sur le « peuple d’élite, sur de lui-même et dominateur », de Gaulle dénonça très sévèrement l’hyperpuissance économique américaine.

D’après Vincent Nouzille, les États-Unis, « de la CIA à la Maison-Blanche, ont toujours espionné notre pays et tenté d’en influencer, voire d’en infléchir, la politique. »[5] Au mitan des années 1960, leur confiance à l’égard de De Gaulle est inexistante. Ou plutôt, leur méfiance est totale. Les présidents américains s’inquiètent des initiatives intempestives du Général, visiblement prêt à se mêler de tout, suspecté de vouloir rompre la solidarité atlantique pour se poser en champion de l’équilibre entre les grands »[6].

C’est pourquoi « les Américains ont commencé à préparer méticuleusement l’apprès-de Gaulle dès que le Général a été réélu à la présidence de la République, en décembre 1965. Des ambassades à la CIA, tous les services se sont alors mobilisés pour analyser, surveiller, voire influencer la scène politique française, à droite comme à gauche, afin d’être prêts, le jour venu, à tourner la page de ce général encombrant. »[7]

La C.I.A. en Mai

En fait, même avant sa réélection, de Gaulle eut maille à partir avec la C.I.A., à l’occasion de la grande grève des mineurs du Nord-Pas-de-Calais de 1963.

« La situation est d’autant plus grave que l’hiver est particulièrement rude. De Gaulle ne veut pas céder d’un pouce. Il fait réquisitionner les mineurs. Le conflit menace les fondements de la Ve République. La CIA envisage de soutenir les grévistes pour prolonger ce bras de fer qui peut affaiblir durablement le Général voire l’acculer à la démission. Consulté, Kennedy s’oppose à une telle opération secrète. Mais la CIA a-t-elle passé outre les ordres présidentiels ? Dans un mémorandum secret du 4 avril 1963, MC George Bundy, le conseiller du président pour les affaires de sécurité, juge nécessaire de rappeler solennellement au patron de l’agence de renseignement la directive de J.F.K. :

ʽʽSelon un rapport en provenance d’une source considérée comme fiable, le gouvernement français croit que le gouvernement américain aide clandestinement les mineurs dans le but d’affaiblir de Gaulle. Afin d’éviter tout malentendu possible, je tiens à faire savoir clairement que le président a ordonné qu’aucune action de notre gouvernement de quelque nature que ce soit, officielle ou clandestine, ne soit entreprise pour soutenir la grève des mineurs.ʼʼ »[8]

À travers cet exemple, est mise en évidence l’existence d’un État profond, pour reprendre les termes de Peter Dale Scott, universitaire canadien spécialisé en science politique de son état, qui fonctionnerait de façon autonome, s’affranchissant sans problème des ordres venus de l’exécutif. Il y aurait en somme un appareil d’Etat au sein de l’État, une administration agissant de manière déloyale, œuvrant indépendamment des décisions prises par sa hiérarchie.

En France, durant la Guerre froide, une partie des forces vives de la nation – syndicalistes, journalistes, hommes politiques, dirigeants d’entreprise, militaires et policiers, membres de l’intelligentsia, professeurs d’université – étaient ainsi inféodée à une puissance étrangère. S’agissant du Parti communiste français (P.C.F.), soumis à Moscou, la chose est connue[9].

Or la propagande communiste, qui dénonçait les ingérences de l’impérialisme U.S. au moyen du slogan « Les Américains en Amérique », n’avait absolument pas tort. Les yankees étaient devenus une puissance tutélaire. Un « Big Brother » avec qui les froggies se devaient d’être dociles. Sa force de frappe se fit précisément remarquer lors des événements de Mai 1968. L’ « ami américain », de Gaulle l’avait touché au cœur, en contestant son hégémonie militaire et monétaire sur le monde occidental. Surtout monétaire. L’argent est le nerf de la guerre, selon la célèbre maxime. Et même en temps de paix.

Le dollar vacillait : 1968 fut justement l’année où de manière informelle il fut mis un terme à sa convertibilité en or, ce qui fut officiellement acté trois ans plus tard, en 1971. De Gaulle s’en offusqua publiquement. La contre-attaque dʼUncle Sam fut effroyablement redoutable. Celui-ci riposta au moyen de ses courroies de transmission. (Dossier à suivre) •

[1] Mai 68 aura été pour lui un formidable tremplin, dès lʼété 1968 il est devenu une véritable célébrité. « La nouvelle vedette a trouvé un complément de revenus : il monnaie ses interviews et prétend en reverser une partie au mouvement. Les éditions du Seuil lui proposent 50 000 deutsche Marks pour son récit des événements. Une somme considérable. Le livre doit sortir à la rentrée. Cet été-là, lʼEurope sʼarrache Cohn-Bendit. Sollicitée de toute part, la nouvelle vedette court de studios en plateaux télé aux frais de la princesse. », Émeline Cazi, ibid., p. 78-79.

[2] Jean-François Sirinelli, Mai 68. L'événement Janus, Paris, Fayard, 2008.

[3] Cité par Raoul Girardet, Mythes et mythologies politiques, Paris, Seuil, 1986, p. 44.

[4] Frédéric Charpier, La CIA en France. 60 ans dʼingérence dans les affaires françaises, Paris, Seuil, 2008, p. 9.

[5] Vincent Nouzille, Des secrets si bien gardés. Les dossiers de la Maison-Blanche et de la CIA sur la France et ses présidents (1958-1981), Paris, Fayard, 2009, p. 9.

[6] Ibid., p. 33.

[7] Ibid., p. 149.

[8] Vincent Jauvert, LʼAmérique contre de Gaulle. Histoire secrète 1961-1969, Paris, Seuil, 2000, p. 118.

[9] Thierry Wolton, La France sous influence. Paris-Moscou : 30 ans de relations secrètes, Grasset & Fasquelle, 1997.

Retrouvez les articles de cette série en cliquant sur le lien suivant ...

Dossier spécial Mai 68

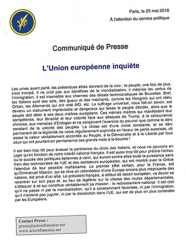

Les urnes ayant parlé, les prétendues élites donnent de la voix : le peuple, une fois de plus, s’est trompé. Il ne croit pas aux bénéfices de la mondialisation, il méprise les vertus de l’immigration, il est insensible aux charmes des diktats technocratiques de Bruxelles.

Les urnes ayant parlé, les prétendues élites donnent de la voix : le peuple, une fois de plus, s’est trompé. Il ne croit pas aux bénéfices de la mondialisation, il méprise les vertus de l’immigration, il est insensible aux charmes des diktats technocratiques de Bruxelles.

C'est sur un article du 30 mai 2017 [lien ci-dessous] que Richard a réagi vendredi dans les commentaires de LFAR en nous envoyant un extrait du Marie-Antoinette du toujours excellent Stephan Zweig. Henri à son tour a écrit : « ce cri traverse les siècles ! » Nous l'avons repris en titre. Il s'agit, bien-sûr, de l'accusation infamante portée par Hébert contre la reine. Accusation bien connue. Merci à Richard et Henri.

C'est sur un article du 30 mai 2017 [lien ci-dessous] que Richard a réagi vendredi dans les commentaires de LFAR en nous envoyant un extrait du Marie-Antoinette du toujours excellent Stephan Zweig. Henri à son tour a écrit : « ce cri traverse les siècles ! » Nous l'avons repris en titre. Il s'agit, bien-sûr, de l'accusation infamante portée par Hébert contre la reine. Accusation bien connue. Merci à Richard et Henri.

Mais l’Italie ! L’Italie du traité de Rome, de De Gasperi, l’un des plus éminents pères fondateurs de l’Europe ! L’Italie de la toute puissante démocratie chrétienne d’après-guerre, d’Aldo Moro, Fanfani, Andreotti ! L’Italie de Montini, l’Italie des papes ! Tous grands européens, mondialistes, immigrationnistes convaincus, comme l’est le pape François, lui-même italo-argentin ! L’Italie, qui plus est troisième puissance économique de l’U.E., balayant tout cela, se dotant d’un gouvernement antisystème ! L’affaire, cette fois-ci est, comme le dit le langage diplomatique, de la plus haute importance.

Mais l’Italie ! L’Italie du traité de Rome, de De Gasperi, l’un des plus éminents pères fondateurs de l’Europe ! L’Italie de la toute puissante démocratie chrétienne d’après-guerre, d’Aldo Moro, Fanfani, Andreotti ! L’Italie de Montini, l’Italie des papes ! Tous grands européens, mondialistes, immigrationnistes convaincus, comme l’est le pape François, lui-même italo-argentin ! L’Italie, qui plus est troisième puissance économique de l’U.E., balayant tout cela, se dotant d’un gouvernement antisystème ! L’affaire, cette fois-ci est, comme le dit le langage diplomatique, de la plus haute importance.

« Quand on place avant tout autre l'intérêt de la stabilité gouvernementale, on est monarchiste.

« Quand on place avant tout autre l'intérêt de la stabilité gouvernementale, on est monarchiste.