Livres • Quand Cicéron s'installe à la terrasse du bar à Vivario

Jacques Trémolet de Villiers : « J’ai découvert en Cicéron un avocat très fraternel et même confraternel. »

Corse matin donne ici une recension somme toute originale, très vivante et fort intelligemment menée du dernier opus de Jacques Trémolet de Villers : En terrasse avec Cicéron. On lira cet article ayant pour fond le village corse de Vivario comme prélude aux vacances. Un rien studieuses toutefois... LFAR

Corse matin donne ici une recension somme toute originale, très vivante et fort intelligemment menée du dernier opus de Jacques Trémolet de Villers : En terrasse avec Cicéron. On lira cet article ayant pour fond le village corse de Vivario comme prélude aux vacances. Un rien studieuses toutefois... LFAR

L'homme de l'Antiquité a répondu à l'invitation littéraire de Jacques Trémolet de Villiers, avocat, originaire par sa famille maternelle du village. Il se prête au jeu du débat philosophique avec des interlocuteurs « nustrale ». Original.

Qu'importent les siècles ! Les chemins ont ramené Cicéron en Corse. L'orateur et écrivain latin de renom, très stoïcien et un peu sceptique y restera neuf nuits. Ce qui lui laissera le temps de penser quelques questions fondatrices et de banqueter, à plusieurs reprises au bar à Vivario, avec Jacques Trémolet de Villers, avocat à Paris, originaire du village, par sa mère.

« Ma grand-mère était institutrice à Vivario puis directrice d'école à Bastia. C’est la famille Battesti-Muracciole », commente-t-il. Désormais, les dialogues parviennent au plus grand nombre à travers « En terrasse avec Cicéron », publié aux Belles Lettres.

Quelques mois plus tôt, c'est à Corte que l'affaire Cicéron a vraiment débuté. « J'étais à Corte. Je m'étais assis au café à l'angle du cours Paoli et de la place Padoue, en attendant mon épouse qui était chez le coiffeur », raconte Jacques Trémolet de Villiers. Très vite, un groupe de Cortenais attire l'attention du mari patient et très observateur. « Trois ou quatre messieurs sont arrivés au moment de l'apéritif. Ils ont commencé à discuter de choses très simples comme le prix des clémentines ». reprend-il.

A Corte

De fil en aiguille, ils parleront pauvreté, vie après la mort, justice divine, ou bien néant. « A un montent donné, l'un d'eux s'est écrié : « De l'autre côté, il n'y a rien, tout se dissout dans l'univers. Il ne reste à l'état d'immortel que les électrons », rapporte l'avocat. Le verbe est tranchant. Il est suivi d'un long silence. Jusqu'à ce que l'un des convives s'enhardisse. « S'il y a des électrons c'est que l'immortalité , elle existe. » Ce seront les derniers propos saisis par Jacques Trémolet de Villiers. « J'ai dû partir car ma femme arrivait. J'étais convaincu d'avoir assisté à une conversation cicéronienne. »

De Corte à Vivario, Cicéron n'a que quelques kilomètres à parcourir. Il y sera d'ailleurs en terrain ami. Les éditeurs des Belles Lettres lui ont, à leur manière, préparé un accueil très chaleureux. « J'avais déjà publié un premier ouvrage aux Belles Lettres, sur le procès de Jeanne D'arc. il avait plutôt bien marché », raconte l'auteur. Dans ce contexte, les éditeurs attendent une suite. L'avocat insulaire ne partage pas leur enthousiasme. Après la Pucelle d'Orléans, tous les procès paraissent bien ternes. La responsable de la maison d'édition est moins catégorique sur le sujet. Elle pousse Cicéron en avant, sans trop de succès d'abord. « Pour moi, il s'agissait d'un souvenir d'école pas très amusant d'ailleurs. » La spécialiste de l'édition a de la suite dans les idées et des arguments convaincants. Elle insiste sur Cicéron, l'avocat qui aimait la philosophie, les lettres et la politique, fait valoir « l'âme antique qui est très belle ». Elle touche aussi une corde sensible de son interlocuteur. « Elle me dit : le sais que votre mère est Corse. Vous prendrez ainsi la mesure de la fraternité latine ». Elle bat aussi le fer pendant qu'il est chaud. Dans la foulée, Jacques Trémolet de Villiers reçoit les œuvres complètes de Cicéron en soixante volumes.

De Corte à Vivario, Cicéron n'a que quelques kilomètres à parcourir. Il y sera d'ailleurs en terrain ami. Les éditeurs des Belles Lettres lui ont, à leur manière, préparé un accueil très chaleureux. « J'avais déjà publié un premier ouvrage aux Belles Lettres, sur le procès de Jeanne D'arc. il avait plutôt bien marché », raconte l'auteur. Dans ce contexte, les éditeurs attendent une suite. L'avocat insulaire ne partage pas leur enthousiasme. Après la Pucelle d'Orléans, tous les procès paraissent bien ternes. La responsable de la maison d'édition est moins catégorique sur le sujet. Elle pousse Cicéron en avant, sans trop de succès d'abord. « Pour moi, il s'agissait d'un souvenir d'école pas très amusant d'ailleurs. » La spécialiste de l'édition a de la suite dans les idées et des arguments convaincants. Elle insiste sur Cicéron, l'avocat qui aimait la philosophie, les lettres et la politique, fait valoir « l'âme antique qui est très belle ». Elle touche aussi une corde sensible de son interlocuteur. « Elle me dit : le sais que votre mère est Corse. Vous prendrez ainsi la mesure de la fraternité latine ». Elle bat aussi le fer pendant qu'il est chaud. Dans la foulée, Jacques Trémolet de Villiers reçoit les œuvres complètes de Cicéron en soixante volumes.

De plusieurs villages

Il commence par lire la correspondance comme lui a conseillé l'expéditrice du colis. Celle-ci est désormais parvenue à ses fins. « Beaucoup de lettres m'ont frappé compte tenu de leurs résonances à la fois très actuelles et intemporelles, entre autres sur la mort, la souffrance, la vieillesse, l'amitié », admet-il. Le Latin écrit de Rome sur l'élection des consuls « tous corrompus ». Depuis l'Arménie, il évoque un retour au bercail contrarié compte tenu de la guerre qui vient d'éclater en Syrie. Il a des élans fraternels aussi et cela plaît. Il n'en faut pas plus pour l'inviter à la maison. « Il fallait juste que je trouve le moyen de le mettre en scène ». L'épisode cortenais fournit une partie de trame du livre. Il reste ensuite à convoquer les chers disparus, « c'est-à-dire mes morts, ceux qui auraient pu disserter avec lui ».

Ainsi, dans l'entre-deux mondes à Vivario, Cicéron. parle peu du village. « Car il ne connaissait pas l'endroit. Le faire parler aurait été un peu malhonnête. Par contre moi, je m'exprime sur Vivario, d'Antisanti, de la Balagne. À chaque fois, ces sites sont associés à un petit croquis. Nous avons également inséré dans les pages neuf dessins de Vivario », détaille l'auteur.

Les conversations prendront un tour estival. Elles se déploient à la nuit tombée à la terrasse du bar. Cicéron et ses compagnons de fiction se préoccupent, par exemple, de la politique, du temps qui passe, du désir d'immortalité, de la trajectoire des étoiles, des maladies de l'âme, comme le chagrin et la cupidité, et au-delà, de la manière très complexe de les traiter .

Cicéron, Jacques Trémolet et les autres poursuivront l'échange le 24 mai, à la bibliothèque patrimoniale de Bastia à partir de 18 heures à l'occasion du Festival « Histoire(s) en Mai » organisé par l'association Arte Mare. •

VÉRONIQUE EMMANUELLI

En terrasse avec Cicéron. Jacques Trémolet de Villiers. Ed. Les Belles Lettres.

DOCUMENT CORSE-MATIN Corse infos

CORSICA INFURMAZIONE

De ses nombreuses rencontres masculines, civiles et militaires, il ne semble pas qu’il ait jamais vraiment admiré quelqu’un : Poujade au début, mais il est vite déçu ; Hélie de Saint-Marc, mais il le trouve politiquement « petit bourgeois », « devenu vache à lait de son neveu Laurent Beccaria ». Pour l’auteur des Champs de braise et des Sentinelles du soir, c’est un peu court. Il cite sa déposition à son procès… en lui trouvant « un peu de pathos », mais quand même de la grandeur. C’est aussi un peu court.

De ses nombreuses rencontres masculines, civiles et militaires, il ne semble pas qu’il ait jamais vraiment admiré quelqu’un : Poujade au début, mais il est vite déçu ; Hélie de Saint-Marc, mais il le trouve politiquement « petit bourgeois », « devenu vache à lait de son neveu Laurent Beccaria ». Pour l’auteur des Champs de braise et des Sentinelles du soir, c’est un peu court. Il cite sa déposition à son procès… en lui trouvant « un peu de pathos », mais quand même de la grandeur. C’est aussi un peu court.

Il est significatif, analyse Goldnadel, que le nouveau chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, ait retourné la connotation du mot « populiste », qu'il ne reçoit plus comme une insulte mais dont il fait une revendication. Gilles-William Goldnadel y voit une défaite du « clergé médiatique ».

Il est significatif, analyse Goldnadel, que le nouveau chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, ait retourné la connotation du mot « populiste », qu'il ne reçoit plus comme une insulte mais dont il fait une revendication. Gilles-William Goldnadel y voit une défaite du « clergé médiatique ».

En somme, une

En somme, une

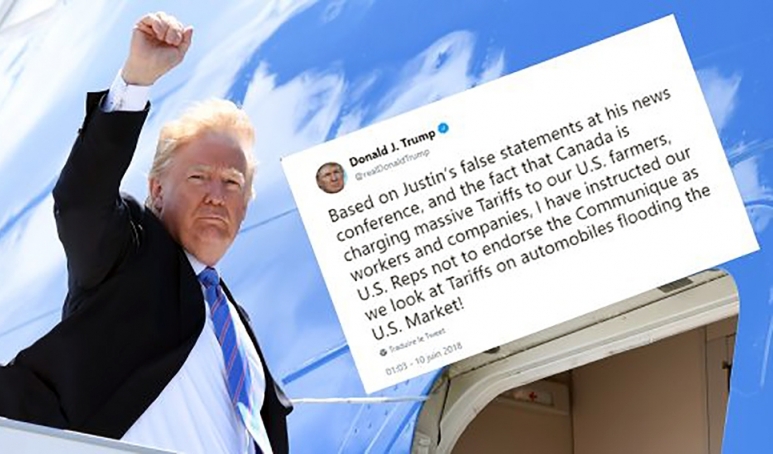

Voilà un article qui ne mâche pas ses mots, ne l'envoie pas dire [nous avons grand besoin de ce franc parler] et, de nouveau, lance un vrai cri d'alarme. Cette chronique est parue hier

Voilà un article qui ne mâche pas ses mots, ne l'envoie pas dire [nous avons grand besoin de ce franc parler] et, de nouveau, lance un vrai cri d'alarme. Cette chronique est parue hier

Dans cet entretien donné à Boulevard Voltaire

Dans cet entretien donné à Boulevard Voltaire

On sait que nous n'avons pas que des points d'accord avec Bertrand Renouvin. Ici, aucun désaccord si ce n'est l'étiquette « ouvertement xénophobe » que Renouvin s'autorise un peu facilement à coller sur des ministres du nouveau gouvernement italien suivant le vocabulaire conformiste des médias. Mais sur le fond, qui concerne la France, l'Europe et le monde, nous partageons son analyse qui a le mérite de la lucidité et de la clarté. On la lira avec profit. LFAR

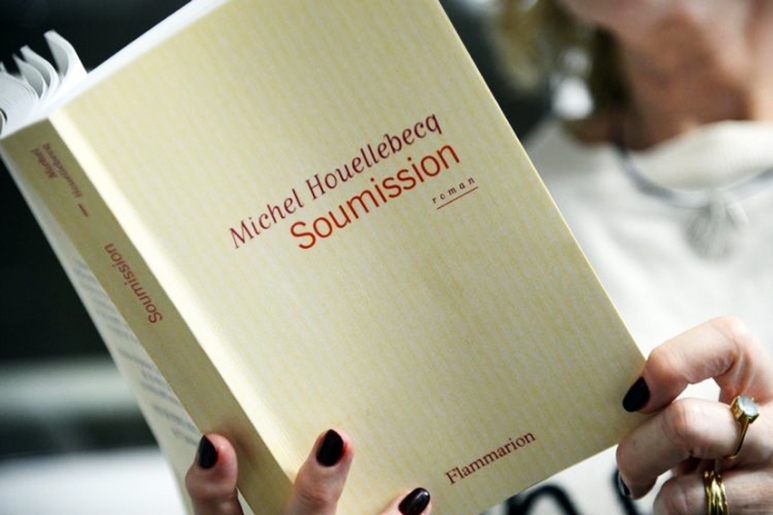

On sait que nous n'avons pas que des points d'accord avec Bertrand Renouvin. Ici, aucun désaccord si ce n'est l'étiquette « ouvertement xénophobe » que Renouvin s'autorise un peu facilement à coller sur des ministres du nouveau gouvernement italien suivant le vocabulaire conformiste des médias. Mais sur le fond, qui concerne la France, l'Europe et le monde, nous partageons son analyse qui a le mérite de la lucidité et de la clarté. On la lira avec profit. LFAR  L’Union européenne se présentait comme l’accomplissement heureux de l’histoire de l’Europe. Les prophètes de cette « Union » ne se sont jamais interrogés sur son inachèvement programmé – puisqu’elle refusait d’englober la Russie. Ses artisans n’ont jamais saisi l’impossibilité logique d’une « intégration » qui supposait in fine la désintégration des Etats nationaux – alors que les nations européennes sont la condition même de l’existence du concert européen et de la civilisation européenne. Ses thuriféraires n’ont jamais voulu reconnaître qu’il fallait choisir entre l’Europe européenne et la soumission aux Etats-Unis. Et les fabricants de traités n’ont jamais voulu comprendre que ces textes empilés depuis 1958 ne pouvaient fonder une unité politique mais seulement produire une caricature d’institutions démocratiques et une « gouvernance » parodique.

L’Union européenne se présentait comme l’accomplissement heureux de l’histoire de l’Europe. Les prophètes de cette « Union » ne se sont jamais interrogés sur son inachèvement programmé – puisqu’elle refusait d’englober la Russie. Ses artisans n’ont jamais saisi l’impossibilité logique d’une « intégration » qui supposait in fine la désintégration des Etats nationaux – alors que les nations européennes sont la condition même de l’existence du concert européen et de la civilisation européenne. Ses thuriféraires n’ont jamais voulu reconnaître qu’il fallait choisir entre l’Europe européenne et la soumission aux Etats-Unis. Et les fabricants de traités n’ont jamais voulu comprendre que ces textes empilés depuis 1958 ne pouvaient fonder une unité politique mais seulement produire une caricature d’institutions démocratiques et une « gouvernance » parodique.