Par Bernard Pascaud

C’était presque inévitable. Qu’on reparle de Maurras et les gardiens autoproclamés du temple républicain prétendent dire de quels penseurs et auteurs il est loisible ou interdit de se recommander.

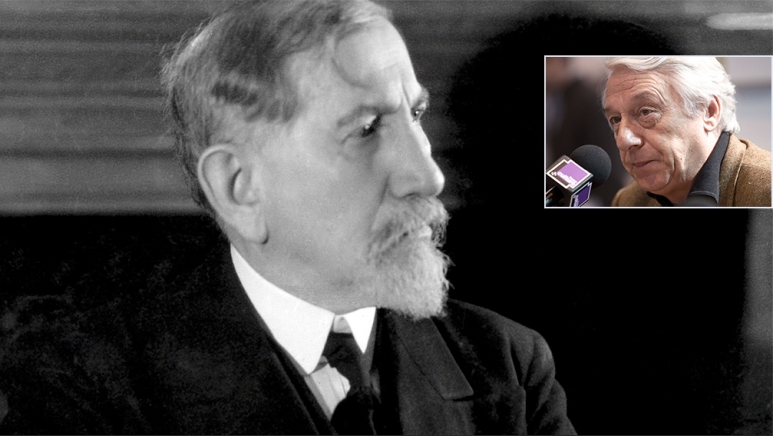

Ainsi l’intellectuel de gauche Michel Winock avertit la droite (1) : elle est autorisée à se référer à De Gaulle mais qu’elle laisse tomber Maurras. Car il y a danger. Rendez-vous compte, Maurras connaît « une certaine activité éditoriale. » Allusion aux textes publiés chez Bouquins cette année (2). Or « ce livre de morceaux choisis est présenté dans un esprit de sympathie. » Comment ose-t-on ? C’est une véritable « entreprise de réhabilitation. ». Et ce au moment où les idées conservatrices reprennent du poil de la bête. Il fallait donc réagir. D’autant que, horresco referens, il est affirmé que des maurrassiens étaient des héros qui libérèrent la France. Or pour Michel Winock De Gaulle est « l’anti-Maurras par excellence ».

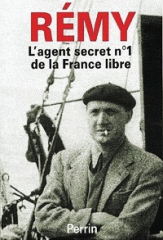

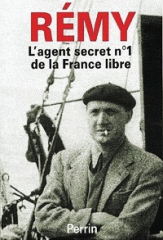

La réalité est cependant plus forte que l’idéologie surtout quand celle-ci est à ce point binaire. N’est-ce pas le plus célèbre agent secret de la France libre, le colonel Rémy qui a dit de Maurras : « Le réflexe qui m’a fait partir pour l’Angleterre le 18 juin 1940 trouvait son origine dans l’enseignement que, depuis vingt ans, je recevais quotidiennement sous sa signature.» Et sur la condamnation de Maurras en 1945, que Winock se plaît à rappeler dès les premiers mots de son article, voici ce qu’en dit Rémy : « ...ceux qui ont instruit et jugé ce procès dans les conditions que l’on sait se sont par avance déshonorés devant l’Histoire. La façon dont a été jugé M.Maurras est plus sordide dans l’abjection. Plus que la colère, elle engendre le mépris. »

La réalité est cependant plus forte que l’idéologie surtout quand celle-ci est à ce point binaire. N’est-ce pas le plus célèbre agent secret de la France libre, le colonel Rémy qui a dit de Maurras : « Le réflexe qui m’a fait partir pour l’Angleterre le 18 juin 1940 trouvait son origine dans l’enseignement que, depuis vingt ans, je recevais quotidiennement sous sa signature.» Et sur la condamnation de Maurras en 1945, que Winock se plaît à rappeler dès les premiers mots de son article, voici ce qu’en dit Rémy : « ...ceux qui ont instruit et jugé ce procès dans les conditions que l’on sait se sont par avance déshonorés devant l’Histoire. La façon dont a été jugé M.Maurras est plus sordide dans l’abjection. Plus que la colère, elle engendre le mépris. »

Pour « démontrer » que De Gaulle est « l’anti-Maurras par excellence », Winock, par des assertions gratuites, des propos diffamatoires, des citations dénaturées, procède à un alignement de fausses planètes propre à constituer l’apparence d’une étoile, peut-être brillante, mais qui ne correspond à aucune réalité historique.

Ainsi ce passage : « ... les éditoriaux de Maurras entre 1936 et 1939 ont largement contribué à la politique de résignation face à Hitler. Pendant ce temps, de Gaulle lui, antimunichois avéré, déclare dans une lettre à sa femme : « Peu à peu nous prenons l’habitude du recul et de l’humiliation, à ce point qu’elle nous devient une seconde nature. » Ainsi sa comparaison oppose-t-elle quatre ans d’éditoriaux quasi quotidiens et une seule lettre privée... Lettre qui, de surcroît, dit en substance la même chose que ce que L’Action française déplorait depuis longtemps... Tous les écrits de L’Action française, articles, livres, conférences l’attestent : du lendemain de la Grande guerre où Maurras et ses compagnons luttèrent contre Le Mauvais Traité (4) aux appels pathétiques « Armons ! Armons ! » d’avant et d’après la conférence de Munich, en passant par ses campagnes contre les abandons successifs en Rhénanie, le mouvement animé par Charles Maurras n’a cessé de résister aux politiques gouvernementales de reculs et d’affaiblissement diplomatique et militaire de la France. En ce qui concerne Hitler, c’est très tôt que L’Action française en dénonça le danger. Ainsi le journal publia-t-il, dès 1930, une série d’articles (5) intitulé Sous la croix gammée afin de rendre compte du développement dangereux du parti nazi en Allemagne. Pour Maurras, « l’hitlérisme repose tout entier comme la doctrine de Fichte, sur l’orgueil du germanisme ». Bientôt il qualifiera Hitler de « chien enragé de l’Europe ».Oser écrire que Maurras était résigné face à Hitler relève de l’ignorance la plus absolue ou de la mauvaise foi idéologique la plus coupable. C’est la presque totalité de l’histoire de ce mouvement politique qui se trouve niée en une seule phrase.

L’évocation de la conférence de Munich de septembre 1938 relève du même procédé. Aujourd’hui où on laisse entendre que les arrangements qui sauvèrent la paix n’ont été que lâcheté et que honte, traiter quelqu’un de munichois est faire tomber sur lui le plus vil opprobre. Si Maurras se réjouit alors que la paix fut à nouveau sauvée, ce n’est point qu’il fut opposé dans l’absolu à toute guerre en général et encore moins à l’Allemagne en particulier. Mais il estimait que dans un pareil cas le conflit déclenché devrait avoir une forte probabilité de succès. Les conditions d’une victoire militaire possible n’étaient plus réunies en 1938. « Cette guerre nous la perdrions », écrit-il. Munich est pour lui « une défaite pour éviter un désastre ».D’où les deux axes de la politique d’Action française d’alors : « Pas de guerre ! mais Armons ! »

Sait-on par exemple l’initiative imaginée par Maurras pour rattraper le retard de la France en matière d’aviation militaire ? Dans L’Action française, il lança l’idée d’une grande souscription militaire destinée à trouver les fonds nécessaires à l’achat d’avions aux Américains. Baptisée « pour la liberté du ciel français » l’opération aurait pris la forme d’un comité formé de syndicats de presse sollicitant leurs lecteurs. Quelques soixante-dix quotidiens parisiens et provinciaux en acceptèrent l’idée, mais Daladier refusa de donner suite au projet.

En juin 1939 notre impréparation militaire était encore patente. Maurras écrit le 16 juin : « La guerre ! La guerre ! C’est une grande et terrible chose que la guerre. Il faut la soutenir quand elle est imposée. Il est des cas où il faut l’imposer, soit ! Mais toute guerre suppose conseils, déterminations, précisions et surtout préparation. »

Qui peut voir honnêtement dans ces faits et appels à l’armement des manifestations pacifistes ? Dès la guerre déclarée, L’Action française titra d’ailleurs : « L’espérance est militaire ! »

Plus emblématique encore de son attitude quant à la guerre, son éditorial du 28 août 1939 :

« La guerre est-elle certaine ? Non. La guerre ne sera que dans deux cas : si Hitler nous la déclare, ce qui n’est pas sûr ; si nous la déclarons à Hitler, ce qui dépend de nous. Si te territoire français est menacé, si notre frontière est envahie, tous les efforts sont commandés contre l’envahisseur. Mais de là à vouloir la guerre, à l’entreprendre, non, il y a un grand pas : la guerre d’idée, la guerre de principe, la guerre de magnificence, non, cela dépasse trop ce qui reste de nos moyens. » (Les événements donnèrent vite raison à Maurras. Les moyens dont disposaient la France n’empêchèrent pas le désastre). Il poursuit : « Entre le parti de laisser durer ou grandir la plus dangereuse de toutes les Allemagnes et le parti de massacre immédiat auquel on nous rue, je suis d’avis de laisser courir les délais. » Winock a beau ironiser sur « le fameux réalisme de Maurras », c’est bien la bataille engagée dans les conditions jugées par lui comme insuffisantes qui conduisit à la débâcle.

Ce serait donc commettre un contre-sens (voire pire) que d’imaginer un Maurras pacifiste ou défaitiste. La ficelle est un peu grosse qui consiste à le laisser croire pour mieux justifier ensuite des assertions sans fondement sur une prétendue acceptation de la défaite et de tout ce qui en découla de plus dramatique. ■

__________________________________________________________________________________________________________

1. L’Histoire N°448 Juin 2018

2. C. Maurras, L’Avenir de l’intelligence et autres textes Robert Laffont « Bouquins », 2018

3. In Charles Maurras 1868-1952 Librairie Plon 1953 p.141 .Voir aussi la Lettre du Colonel Rémy publiée le 21 novembre 1952 dans Aspects de la France. Voir enfin l’allocution d’ouverture du troisième colloque Maurras organisé à Aix en Provence les 4, 5 et 6 avril 1972 ; Etudes maurrassiennes 1974.

Alain Griotteray dit en substance la même chose quand parlant de son engagement dans la résistance il écrit : « Il est évident que Maurras en est la cause. (...) Il faut souligner que les premiers Résistants étaient d'Action Française. Benouville disait "Où ai-je appris l'amour de mon pays, l'amour charnel de la France ? À l'école de l'Action Française". Quant à l'accuser d'intelligence avec l'ennemi, là encore l'accusation est stupide. »

4. Voir notamment Charles Maurras Le Mauvais Traité. De la Victoire à Locarno. Chronique d'une décadence., Editions du Capitole, 1928, 2 volumes in 8° brochés, 401 et 384 pages et de Jacques Bainville Les conséquences politiques de la paix. 1920 (rééditions récentes disponibles ; et sur internet : maurras.net/pdf/divers/les-consequences-politiques-de-la-paix_bainville.pdf )

5. Articles publiés dans L’Action française du 30 avril au 3 mai 1930.

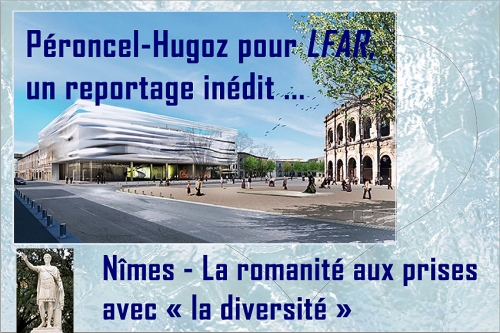

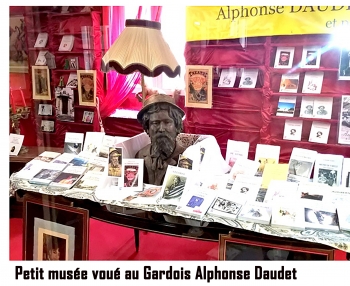

Non loin de ces effigies impériales notons que la vieille librairie Ollé (éditrice aussi depuis 1816), de réputation royaliste, a toujours fier pignon sur rue, avenue Amiral-Courbet, avec à l’étage un petit musée voué au Gardois Alphonse Daudet, qui a aussi sa statue, due à un bien piètre ciseau, dans un square proche. A côté d’Ollé, la librairie Biblica, officiellement chrétienne, mettait ce jour-là en valeur, dans sa principale vitrine, un essai anglo-saxon annonçant la vraie couleur de cette maison : Non à l’homophobie !

Non loin de ces effigies impériales notons que la vieille librairie Ollé (éditrice aussi depuis 1816), de réputation royaliste, a toujours fier pignon sur rue, avenue Amiral-Courbet, avec à l’étage un petit musée voué au Gardois Alphonse Daudet, qui a aussi sa statue, due à un bien piètre ciseau, dans un square proche. A côté d’Ollé, la librairie Biblica, officiellement chrétienne, mettait ce jour-là en valeur, dans sa principale vitrine, un essai anglo-saxon annonçant la vraie couleur de cette maison : Non à l’homophobie ! Certes, le bâtiment est dû à l’architecte brésilienne Elisabeth (avec Z) Jardim-Neves, à la ville Mme Christian Urvoy de Portzamparc. Le profil ethno-social de cette Carioque blanche comme du lait, à l’image de quasi toute l’élite brésilienne, portugaise et un peu germanique, est en complet déni avec « le métissage » tant vanté à Paris, Barcelone ou Berlin mais resté lettre morte, hors le sport et les arts, au Brésil même …

Certes, le bâtiment est dû à l’architecte brésilienne Elisabeth (avec Z) Jardim-Neves, à la ville Mme Christian Urvoy de Portzamparc. Le profil ethno-social de cette Carioque blanche comme du lait, à l’image de quasi toute l’élite brésilienne, portugaise et un peu germanique, est en complet déni avec « le métissage » tant vanté à Paris, Barcelone ou Berlin mais resté lettre morte, hors le sport et les arts, au Brésil même …

« Les poètes tiennent des discours divers aux générations diverses ». Cette formule de Barrès s'applique certainement à Maurras qui s'était lui-même défini comme « simple poète ».

« Les poètes tiennent des discours divers aux générations diverses ». Cette formule de Barrès s'applique certainement à Maurras qui s'était lui-même défini comme « simple poète ».

La réalité est cependant plus forte que l’idéologie surtout quand celle-ci est à ce point binaire. N’est-ce pas le plus célèbre agent secret de la France libre, le colonel Rémy qui a dit de Maurras : « Le réflexe qui m’a fait partir pour l’Angleterre le 18 juin 1940 trouvait son origine dans l’enseignement que, depuis vingt ans, je recevais quotidiennement sous sa signature.» Et sur la condamnation de Maurras en 1945, que Winock se plaît à rappeler dès les premiers mots de son article, voici ce qu’en dit Rémy : « ...ceux qui ont instruit et jugé ce procès dans les conditions que l’on sait se sont par avance déshonorés devant l’Histoire. La façon dont a été jugé M.Maurras est plus sordide dans l’abjection. Plus que la colère, elle engendre le mépris. »

La réalité est cependant plus forte que l’idéologie surtout quand celle-ci est à ce point binaire. N’est-ce pas le plus célèbre agent secret de la France libre, le colonel Rémy qui a dit de Maurras : « Le réflexe qui m’a fait partir pour l’Angleterre le 18 juin 1940 trouvait son origine dans l’enseignement que, depuis vingt ans, je recevais quotidiennement sous sa signature.» Et sur la condamnation de Maurras en 1945, que Winock se plaît à rappeler dès les premiers mots de son article, voici ce qu’en dit Rémy : « ...ceux qui ont instruit et jugé ce procès dans les conditions que l’on sait se sont par avance déshonorés devant l’Histoire. La façon dont a été jugé M.Maurras est plus sordide dans l’abjection. Plus que la colère, elle engendre le mépris. »

œil habitué à cet insigne monument bi-millénaire et où, Dieu merci, les corridas sont toujours autorisées malgré les vociférations des antispécistes. C’est au roi François 1er, de passage à Nîmes en 1533, à ce monarque féru d’Antiquité qu’on doit le tout premier sauvetage des Arènes, trois siècles avant la fameuse tournée de Prosper Mérimée, dépêché en province par l’un des descendants du roi-chevalier, Louis-Philippe.

œil habitué à cet insigne monument bi-millénaire et où, Dieu merci, les corridas sont toujours autorisées malgré les vociférations des antispécistes. C’est au roi François 1er, de passage à Nîmes en 1533, à ce monarque féru d’Antiquité qu’on doit le tout premier sauvetage des Arènes, trois siècles avant la fameuse tournée de Prosper Mérimée, dépêché en province par l’un des descendants du roi-chevalier, Louis-Philippe. Il apparait aussi que c’est le grand prince de la Renaissance qui donna à Nîmes l’idée de ses armes : un crocodile attaché à un palmier. Le Valois savait que Nemausus, future Nîmes, avait été fondée par des légionnaires romains, vétérans de cette Egypte qui comptait encore nombre de sauriens.

Il apparait aussi que c’est le grand prince de la Renaissance qui donna à Nîmes l’idée de ses armes : un crocodile attaché à un palmier. Le Valois savait que Nemausus, future Nîmes, avait été fondée par des légionnaires romains, vétérans de cette Egypte qui comptait encore nombre de sauriens.  Deux monarques de cette haute époque marquent encore fortement la physionomie nîmoise du XXIème siècle par deux statues en pied bien mises en évidence : Auguste, premier imperator après la république et ré-introducteur de l’hérédité (par filiation ou adoption) dans le système monarchique latin ; et surtout Antonin le Pieux (au pouvoir de 138 à 161), l’un des sept princes de cette dynastie dite antonine ( 96 – 192 ) parmi lesquels Machiavel en 1503, discerne les « cinq meilleurs empereurs romains » : Nerva, Trajan, Hadrien, Antonin, Marc-Aurèle.

Deux monarques de cette haute époque marquent encore fortement la physionomie nîmoise du XXIème siècle par deux statues en pied bien mises en évidence : Auguste, premier imperator après la république et ré-introducteur de l’hérédité (par filiation ou adoption) dans le système monarchique latin ; et surtout Antonin le Pieux (au pouvoir de 138 à 161), l’un des sept princes de cette dynastie dite antonine ( 96 – 192 ) parmi lesquels Machiavel en 1503, discerne les « cinq meilleurs empereurs romains » : Nerva, Trajan, Hadrien, Antonin, Marc-Aurèle. Antonin avait été adopté par Hadrien et il adopta à son tour Marc-Aurèle. Quand on lit l’histoire romaine, chez les auteurs latins ou bien dans Gibbon, on voit vite que l’apogée de l’empire, de la Pax Romana, de la grandeur romaine se situe bien sous Antonin et un peu avant et un peu après lui. Né en Italie mais issu d’une famille de propriétaires terriens nîmois, des « colons » donc, si je peux me permettre d’employer ce terme aujourd’hui si mal connoté… Antonin fut surnommé le Pieux non point à cause de son assiduité dans les temples mais de son zèle constant en faveur des traditions latines, patriarcales, terriennes.

Antonin avait été adopté par Hadrien et il adopta à son tour Marc-Aurèle. Quand on lit l’histoire romaine, chez les auteurs latins ou bien dans Gibbon, on voit vite que l’apogée de l’empire, de la Pax Romana, de la grandeur romaine se situe bien sous Antonin et un peu avant et un peu après lui. Né en Italie mais issu d’une famille de propriétaires terriens nîmois, des « colons » donc, si je peux me permettre d’employer ce terme aujourd’hui si mal connoté… Antonin fut surnommé le Pieux non point à cause de son assiduité dans les temples mais de son zèle constant en faveur des traditions latines, patriarcales, terriennes.

Un mois plus tôt en totale violation du droit international et des résolutions de ce même Conseil, trois de ses membres permanents, dont la France, bombardaient la Syrie parce que des rumeurs signalaient des odeurs de chlore et des vidéos sur internet suggéraient une attaque chimique syrienne dans une banlieue de Damas. On en attend toujours les preuves. Macron avait ensuite rencontré Trump à Washington avec des démonstrations d’affection aux limites de la décence mais n’avait rien obtenu sur le dossier iranien où il croyait pouvoir peser. Dans un tel contexte, l’appel de la France « à la retenue », suite aux événements de Jérusalem, est totalement inaudible pour beaucoup d’Orientaux.

Un mois plus tôt en totale violation du droit international et des résolutions de ce même Conseil, trois de ses membres permanents, dont la France, bombardaient la Syrie parce que des rumeurs signalaient des odeurs de chlore et des vidéos sur internet suggéraient une attaque chimique syrienne dans une banlieue de Damas. On en attend toujours les preuves. Macron avait ensuite rencontré Trump à Washington avec des démonstrations d’affection aux limites de la décence mais n’avait rien obtenu sur le dossier iranien où il croyait pouvoir peser. Dans un tel contexte, l’appel de la France « à la retenue », suite aux événements de Jérusalem, est totalement inaudible pour beaucoup d’Orientaux. L’affaire fait ainsi apparaître deux visions, celle des partisans du traité de 2015, la ligne Obama, plutôt internationaliste, et celle que Trump est en train d’adopter, l’unilatéralisme sous influence israélienne. Ici, les récentes déclarations du conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, ne laissent pas d’inquiéter : les nouvelles conditions qu’il veut imposer à l’Iran après la dénonciation du traité de 2015 sont inacceptables par un pays souverain. L’Amérique, poussée par Israël, cherche- t-elle le conflit ? Va-t-elle faire subir à l’Iran le même sort qu’à l’Irak ? il est peu probable que les Russes laissent faire et Trump n’a vraisemblablement pas l’intention de déclencher une guerre. En revanche, il va utiliser tous les moyens possibles pour rétablir des sanctions draconiennes et les imposer aux autres signataires du traité de 2015, en particulier la France, l’Allemagne et l’Union européenne. Or, l’Iran leur vend ses hydrocarbures et constitue en retour un marché considérable pour les entreprises européennes.

L’affaire fait ainsi apparaître deux visions, celle des partisans du traité de 2015, la ligne Obama, plutôt internationaliste, et celle que Trump est en train d’adopter, l’unilatéralisme sous influence israélienne. Ici, les récentes déclarations du conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, ne laissent pas d’inquiéter : les nouvelles conditions qu’il veut imposer à l’Iran après la dénonciation du traité de 2015 sont inacceptables par un pays souverain. L’Amérique, poussée par Israël, cherche- t-elle le conflit ? Va-t-elle faire subir à l’Iran le même sort qu’à l’Irak ? il est peu probable que les Russes laissent faire et Trump n’a vraisemblablement pas l’intention de déclencher une guerre. En revanche, il va utiliser tous les moyens possibles pour rétablir des sanctions draconiennes et les imposer aux autres signataires du traité de 2015, en particulier la France, l’Allemagne et l’Union européenne. Or, l’Iran leur vend ses hydrocarbures et constitue en retour un marché considérable pour les entreprises européennes.

Sommaire

Sommaire

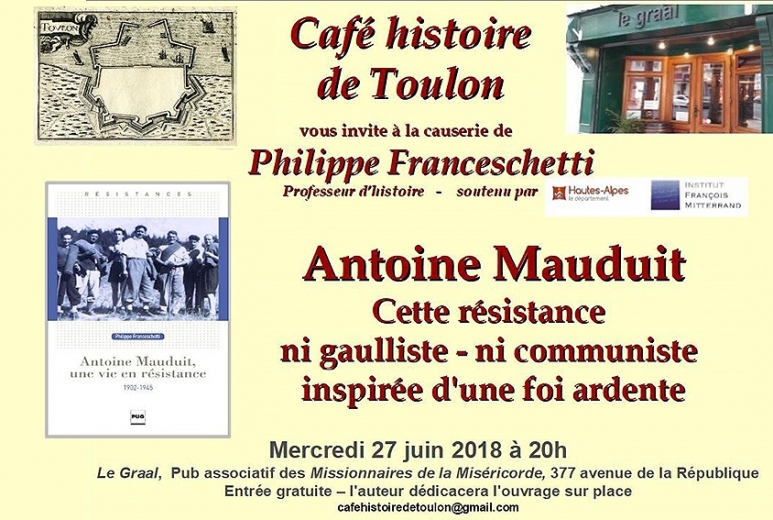

Le professeur d'histoire Philippe Franceschetti, vient de publier la biographie d'une personnalité de la résistance à la trajectoire atypique qui apporte une nouvelle fois la preuve des ambivalences de la période 1940-1944. Elle illustre l'importance qu'a pu revêtir la religion catholique - et ici Notre-Dame de la Salette - dans l'engagement résistant et plus particulièrement vichysto-résistant. L'auteur nous fera découvrir comment Antoine Mauduit a créé une communauté (« La chaine ») promouvant les valeurs de la Révolution nationale comme l'écologiste retour à la Terre, la moralisation de la nation et la mission de rechristianisation. Un résistant « catho-écolo-identitaire » qui fera basculer François Mitterrand dans la résistance après avoir été décoré de la francisque du Maréchal. Une histoire à découvrir pour nous libérer de « l'historiquement correct ».

Le professeur d'histoire Philippe Franceschetti, vient de publier la biographie d'une personnalité de la résistance à la trajectoire atypique qui apporte une nouvelle fois la preuve des ambivalences de la période 1940-1944. Elle illustre l'importance qu'a pu revêtir la religion catholique - et ici Notre-Dame de la Salette - dans l'engagement résistant et plus particulièrement vichysto-résistant. L'auteur nous fera découvrir comment Antoine Mauduit a créé une communauté (« La chaine ») promouvant les valeurs de la Révolution nationale comme l'écologiste retour à la Terre, la moralisation de la nation et la mission de rechristianisation. Un résistant « catho-écolo-identitaire » qui fera basculer François Mitterrand dans la résistance après avoir été décoré de la francisque du Maréchal. Une histoire à découvrir pour nous libérer de « l'historiquement correct ».

« Invité des Conversations Tocqueville, le sociologue questionne la place que prend l'Islam dans les démocraties occidentales, et sa capacité à s'intégrer dans nos vies publiques. »

« Invité des Conversations Tocqueville, le sociologue questionne la place que prend l'Islam dans les démocraties occidentales, et sa capacité à s'intégrer dans nos vies publiques. »