Dans Le nouveau pouvoir, Régis Debray parle de « dépolitisation de la politique ». Emmanuel Macron a-t-il « dépolitisé » son action depuis son élection ?

Dans Le nouveau pouvoir, Régis Debray parle de « dépolitisation de la politique ». Emmanuel Macron a-t-il « dépolitisé » son action depuis son élection ?

À certains égards, oui. Emmanuel Macron, très consciemment, a cherché à monopoliser l’aspiration au renouveau qui traverse la vie politique française depuis quelques années. Il s’est voulu le grand débloqueur d’une société bloquée. C’était de bonne guerre: qui n’aurait pas réclamé ce rôle ? Il s’est même cru prêt à enfiler les habits de l’homme providentiel : il se croyait assez grand pour eux. C’était peut-être un peu présomptueux.

Rappelons-nous les suites immédiates des législatives, après la victoire d’En Marche: Macron voulait manifestement rassembler dans son parti l’ensemble des volontés réformatrices. Plus encore, c’est à l’intérieur d’En Marche que devaient s’exprimer les contradictions raisonnables de la société et ses débats légitimes, Emmanuel Macron accomplissant finalement le vieux fantasme giscardien d’un parti rassemblant deux Français sur trois, dans une société purgée de ses passions tristes et renouant avec l’optimisme et le progrès. Le parti moderniste, résolument européen et partisan de la mondialisation heureuse, venait de rassembler ses troupes et de faire éclater les vieux clivages, qui le divisaient contre lui-même. Une France nouvelle, réconciliée avec son époque, allait émerger. Dans cet esprit, tout désaccord de fond avec la nouvelle présidence était assimilé à une forme d’extrémisme ou de populisme et devait être refoulé dans les marges – au mieux, c’était un reste pétrifié du monde d’hier qu’il s’agissait simplement de laisser mourir. Autrement dit, Emmanuel Macron a rêvé de recréer l’espace public en occupant tout son espace central, pour refouler ses adversaires dans la périphérie.

Il faut dire qu’il avait une situation stratégique exceptionnelle. Le paysage politique semblait en décomposition grave. Le FN s’est disqualifié lors de la présidentielle, la droite était cognée, hébétée, sonnée, groggy, la gauche classique semblait ramenée à un créneau très étroit, d’autant que Macron s’était en partie fait élire en occupant son espace politique. Macron pouvait redéfinir le jeu politique à son avantage en choisissant ses adversaires. Il y est parvenu pendant un temps en privilégiant son affrontement avec Jean-Luc Mélenchon, avec la complicité du système médiatique qui était très heureux de se débarrasser de la question identitaire, comme si sa présence dans le débat public relevait désormais d’un mauvais cauchemar dont la France serait sortie. Macron lui-même n’est pas très à l’aise sur ces questions: dans la mesure du possible, il s’en tenait éloigné.

Mais la dynamique politique était inévitablement appelée à se recomposer. Macron ne pouvait rester éternellement maître du jeu. En politique, même le plus chanceux des hommes ne dispose pas éternellement d’une conjoncture idéale.

« Il ne suffit pas d’avoir un jeune président charmant, cultivé et audacieux pour faire oublier que nos temps sont tragiques et que des questions comme l’immigration massive, par exemple, continuent de se poser brutalement à notre civilisation, comme on l’a vu cet été avec l’Aquarius. En d’autres mots, les questions politiques les plus fondamentales remontent à la surface et il faut y répondre politiquement. »

Quand il est interrogé sur l’action qu’il met en oeuvre, Emmanuel Macron situe souvent sa réponse sur le terrain des résultats et de l’efficacité, et refuse de débattre de ses idées. Quelles sont les conséquences de ce positionnement sur la vie politique française ?

C’est la posture classique de ce qu’on appelait encore hier la troisième voie, qui prétend faire une politique post-idéologique. Autrement dit, Macron reprend en ce moment la stratégie de Tony Blair (photo) , qui disait mener non pas une politique de gauche ou de droite, mais une politique efficace. La politique ne serait qu’une forme achevée de pragmatisme. C’est une manière de dissoudre la politique dans la seule gestion, et d’invisibiliser rhétoriquement le fondement philosophique de toute décision politique. Ce n’est qu’une illusion, évidemment: quoi qu’on pense, toute décision politique engage une certaine idée du monde, une certaine idée de l’homme. Et pour cela, les idées de Macron doivent être débattues. Il est nécessaire d’expliciter la philosophie macronienne, comme ont cherché à le faire chacun à leur manière Brice Couturier et Philippe Raynaud, qui en proposent une lecture à la fois favorable et convaincante dans deux ouvrages de grande qualité.

C’est la posture classique de ce qu’on appelait encore hier la troisième voie, qui prétend faire une politique post-idéologique. Autrement dit, Macron reprend en ce moment la stratégie de Tony Blair (photo) , qui disait mener non pas une politique de gauche ou de droite, mais une politique efficace. La politique ne serait qu’une forme achevée de pragmatisme. C’est une manière de dissoudre la politique dans la seule gestion, et d’invisibiliser rhétoriquement le fondement philosophique de toute décision politique. Ce n’est qu’une illusion, évidemment: quoi qu’on pense, toute décision politique engage une certaine idée du monde, une certaine idée de l’homme. Et pour cela, les idées de Macron doivent être débattues. Il est nécessaire d’expliciter la philosophie macronienne, comme ont cherché à le faire chacun à leur manière Brice Couturier et Philippe Raynaud, qui en proposent une lecture à la fois favorable et convaincante dans deux ouvrages de grande qualité.

La grande question de notre temps est la question identitaire. C’est à travers elle qu’aujourd’hui, on renoue avec les fondements de la cité. Le préjugé matérialiste commun aux libéraux et aux marxistes ne doit plus nous faire écran : l’homme ne saurait se réduire à la simple gestion de ses besoins primaires, même si les questions économiques sont évidemment fondamentales. On pourrait en dire de même des questions sociétales. Encore la droite doit-elle s’emparer sérieusement de ces questions, ce que fait notamment un Bruno Retailleau, il faut le mentionner. Une question s’impose, finalement: dans quelle civilisation voulons-nous vivre ? Il importe alors de mettre en scène les désaccords fondamentaux qui aujourd’hui, émergent dans la vie publique, sans chercher à se cacher derrière un faux consensualisme.

Dans ce contexte, la droite a tout intérêt à assumer nettement son désaccord avec le président, et à ne pas se laisser intimider par ceux qui l’accusent de se « radicaliser » ou de se « droitiser »: ces accusations servent surtout à la neutraliser idéologiquement, à l’inhiber politiquement et culturellement. Elles sont normalement relayées par cette frange de la droite idéologiquement satellisée par la gauche et qui n’en finit plus de donner des gages de respectabilité au camp d’en face, pour enfin recevoir son brevet d’humanisme.

« Ceux qui voudront défier véritablement Emmanuel Macron ne devront pas simplement se présenter comme de meilleurs gestionnaires des mêmes idéaux que lui, mais marquer une différence philosophique de fond sur leur conception du monde et de la France. »

Peut-on établir un lien entre la disparition du politique et l’européanisation de notre vie politique ?

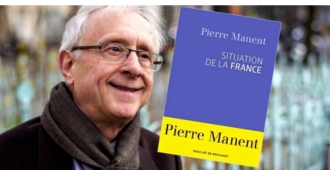

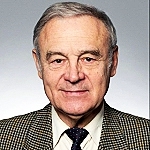

Absolument. Ce lien est même fondamental : si on ne le fait pas, on ne comprend plus rien. Dans la modernité, le cadre national permet une démocratisation du politique: c’est dans ce cadre qu’un peuple peut délibérer des finalités qu’il entend poursuivre politiquement, dans la mesure où les hommes, pour débattre, ont besoin d’un monde commun, d’un univers de sens partagé et de repères dépassant leurs désaccords. Le politique quitte alors le registre de la gestion pour s’inscrire dans celui du projet collectif, qu’on ne confondra pas avec celui de l’utopie. Philippe Seguin, en son temps, l’avait deviné : qui largue la nation largue le politique. Le préjugé habermassien qui veut que le politique, pour renaître à l’heure de la mondialisation, doive être reconstitué au niveau supranational est désavoué par la  réalité : il suffit de regarder l’Europe d’aujourd’hui pour constater que le niveau national demeure celui où le politique est substantiel. C’est là où se révèle le mieux sa part sacrée. J’ajoute que les nations ne sont pas des constructions artificielles sans profondeur, que l’on pourrait déconstruire pour composer ensuite aussi artificiellement de nouvelles formes politiques. On relira sur la question les travaux essentiels de Pierre Manent (photo).

réalité : il suffit de regarder l’Europe d’aujourd’hui pour constater que le niveau national demeure celui où le politique est substantiel. C’est là où se révèle le mieux sa part sacrée. J’ajoute que les nations ne sont pas des constructions artificielles sans profondeur, que l’on pourrait déconstruire pour composer ensuite aussi artificiellement de nouvelles formes politiques. On relira sur la question les travaux essentiels de Pierre Manent (photo).

Je rappellerai un principe tout simple : la démocratie a besoin d’un peuple pour s’incarner, sans quoi, elle se dénature dans une forme de juridisme minimaliste qui laisse complètement l’aspiration des hommes à maîtriser leur destin. Et il n’y a pas de peuple européen au singulier. Dès lors, l’Europe telle qu’elle s’est construite depuis trente ans était une machine à neutraliser les peuples : pire encore, elle avait la tentation de dissoudre son être historique, comme si elle devait donner l’exemple d’un monde devant se vider de toute substance pour s’universaliser. Faut-il pour autant congédier l’Europe à la manière des Britanniques ? Si j’étais britannique, j’aurais voté en faveur du Brexit, mais la France n’est pas la Grande-Bretagne. Sa situation géopolitique n’est pas la même. Le choix n’est pas entre l’Europe des européistes et le saut vers le Frexit.

« Il faut reconstituer politiquement l’Europe, mais non pas à la manière d’une superstructure technocratique désincarnée et autoritaire neutralisant et déconstruisant ses nations. La civilisation européenne n’est pas cette masse floue, aux frontières indiscernables qui en vient à dégoûter les peuples mais une réalité historique qu’on ne parviendra à constituer politiquement qu’en respectant la diversité des peuples qui la composent, et en ne cherchant pas non plus à les homogénéiser et les standardiser bêtement. »

Il y a dans tout cela une dimension très pratique. Les souverainetés nationales sont en ce moment entravées et condamnées à l’impuissance : elles doivent se délivrer de ce qui les étouffe. Cela impliquera notamment de rompre avec le gouvernement des juges à l’européenne qui incarne une forme de despotisme droit-de-l’hommiste à la légitimité plus qu’incertaine. De ce point de vue, qui prend au sérieux la réforme de l’Europe est obligé de constater qu’à travers elle, on renoue avec la question du régime.

Un peu moins d’un an et demi après son élection, la politique de Macron est critiquée pour la première fois pour son inefficacité (chômage, croissance, immigration, couacs du prélèvement à la source, démission de Hulot…). Vit-il un tournant de son quinquennat de ce point de vue-là ?

Ce qui me frappe, en ce moment, c’est le désenchantement assez brutal d’une présidence qui avait d’abord envouté une bonne partie de la population, et même, de l’opposition. Pendant quelques mois, on ne savait pas trop comment s’opposer à Macron. Élu par la gauche, il était même parvenu, avec un certain talent, à occuper une partie l’espace symbolique du conservatisme, en restaurant la verticalité de la fonction présidentielle, et en restaurant la dimension littéraire de la parole présidentielle. Macron ne faisait pas honte. Il redonnait même une certaine fierté aux Français.

« Macron avait compris qu’il pouvait occuper une partie de l’espace de la droite à très peu de frais. De même, à coup de petites phrases bien calculées, il savait aussi occuper l’espace de la transgression. Sa popularité des derniers mois vient d’abord de là. Et c’est aussi par là qu’il déçoit, car il y a des limites à se maintenir au sommet grâce au pouvoir de l’illusion : la politique n’est pas qu’un théâtre. Un jour, la rhétorique doit se concrétiser, ou alors, elle devient exaspérante. »

Mais vous avez raison, Macron se présentait comme celui qui réussirait là où les autres ont échoué. Il débloquerait la France. Il redonnerait de la vigueur à l’action publique. C’était l’anti-décliniste en chef. Qu’en est-il ? Ne soyons pas trop sévère. On ne change pas en un an de part en part, et cela, même si on opte pour la thérapie de choc, ce que Macron n’a pas fait. Il faudra encore du temps pour évaluer les effets de ses politiques sociales et économiques, sur lesquelles il voulait être évalué, même s’il commence à s’embourber. Mais ses adversaires seront en droit de lui demander : vous pensiez restaurer l’action publique et lui redonner sa noblesse. L’avez-vous fait ? Tout dépend des attentes du commun des mortels par rapport au pouvoir. Il sait qu’il n’est pas capable de miracles : mais il espère au moins quelques décisions résolues de la part de leaders ne reculant pas à la première tempête.

Alors que les résultats sont moins au rendez-vous, Macron a-t-il touché les limites de la dépolitisation, perçue jusqu’alors comme une réponse possible à l’instabilité politique et aux blocages issus des prétendues crispations idéologiques des représentants de « l’ancien monde » ?

Nouveau monde, ancien monde, ces distinctions, pour moi, ne veulent pas dire grand-chose. Nous sommes ici victimes d’une sloganisation de la pensée politique. La vie politique, qu’on le veuille ou non, met d’abord en scène les contradictions qui traversent une cité et il en sera ainsi jusqu’à la fin des temps ! Des hommes s’affrontent, des valeurs s’affrontent, des philosophies s’affrontent. On peut bien refouler dans les marges toutes les contradictions fondamentales: on crée alors les conditions d’une révolte « populiste » ou du moins, on favorise le retour de la fonction tribunicienne, qui donne l’illusion d’une insurrection démocratique des classes populaires, alors qu’elle consacre leur sécession civique. Emmanuel Macron ne se sauve pas de la politique et découvre même que les familles politiques issues du « monde d’hier » sont bien plus résistantes qu’on ne le croyait. Dans le monde qui est le nôtre, Emmanuel Macron découvre l’opposition et constate que ses idées sont contestées et que sa majorité est contradictoire. Si vous voulez, après l’illusion du nouveau monde, le réel reprend ses droits.

La volonté de gouverner « en même temps » pourrait-elle faire office d’idéologie si Emmanuel Macron se décidait à abandonner son discours technocrate pour « redonner du sens politique » à son action, comme le réclament certains de ses proches aujourd’hui ?

Tout gouvernement, quel qu’il soit, gouverne selon le principe du « en même temps », dans la mesure où dans la cité s’expriment des aspirations humaines contradictoires mais également légitimes. Il y a au cœur de l’homme une aspiration à l’enracinement, mais il y en a aussi une au cosmopolitisme. Il y a une aspiration à l’appartenance, mais une autre à la dissidence. Il y en a une à la liberté, et une autre à l’égalité. L’art politique consiste à composer avec ces aspirations contradictoires, en sachant qu’elles sont inégalement répandues dans la population, et que d’une époque à l’autre, elles peuvent varier dans leur intensité. Un homme politique qui voudrait enfermer le monde dans une seule idée pourrait à bon droit se faire accuser de mutiler le réel et d’étouffer la vie qui s’exprime toujours dans mille contrastes, et dans de vraies et belles contradictions.

« Cela dit, l’en-même-temps macronien semble moins se présenter comme une doctrine transcendant les pôles contradictoires de la vie politique autour d’un projet sachant donner une direction à notre époque qu’à la manière d’une doctrine s’enfermant peu à peu dans ces contradictions, sans parvenir à les surmonter. »

Macron parle de la psychologie profonde des peuples mais en même temps, semble croire à leur dissolution dans un grand tout mondialisé, comme si la souveraineté française devait se transvider intégralement dans la souveraineté européenne. Il célèbre la culture classique française, au point même de l’incarner de très belle manière, mais il se permet aussi des pitreries culturelles (photo) qui ne sont pas à la hauteur de la fonction présidentielle. Il annonce une certaine fermeté en matière migratoire mais assimile aux passions tristes la peur de devenir étranger chez soi, qui hante aujourd’hui les peuples européens.

Macron parle de la psychologie profonde des peuples mais en même temps, semble croire à leur dissolution dans un grand tout mondialisé, comme si la souveraineté française devait se transvider intégralement dans la souveraineté européenne. Il célèbre la culture classique française, au point même de l’incarner de très belle manière, mais il se permet aussi des pitreries culturelles (photo) qui ne sont pas à la hauteur de la fonction présidentielle. Il annonce une certaine fermeté en matière migratoire mais assimile aux passions tristes la peur de devenir étranger chez soi, qui hante aujourd’hui les peuples européens.

Traduisons tout cela de manière prosaïque : on ne peut pas être éternellement Jean-Michel Blanquer et Marlène Schiappa. Un jour, il faut choisir. ■

* 5.09.2018

Un 21ème album dans Lafautearousseau : « Fêtes de France, Identité française », ou : ces Fêtes qui font, qui sont la France.

Un 21ème album dans Lafautearousseau : « Fêtes de France, Identité française », ou : ces Fêtes qui font, qui sont la France.  Nous commencerons, symboliquement, par deux fêtes qui nous ramènent aux sources même, au commencement de notre aventure France : les fêtes de Bayonne (photo 1) et le Festival Interceltique de Lorient (photo 2).

Nous commencerons, symboliquement, par deux fêtes qui nous ramènent aux sources même, au commencement de notre aventure France : les fêtes de Bayonne (photo 1) et le Festival Interceltique de Lorient (photo 2).  tard, notre douce France, avant que les Celtes ne viennent recouvrir toute l'Europe centrale et occidentale, formant le socle solide, stable et durable du peuple français, jusqu'à aujourd'hui.

tard, notre douce France, avant que les Celtes ne viennent recouvrir toute l'Europe centrale et occidentale, formant le socle solide, stable et durable du peuple français, jusqu'à aujourd'hui.

Le tribunal d’Aix-en-Provence (photo) l’a condamné à 18 mois, dont la moitié avec sursis.

Le tribunal d’Aix-en-Provence (photo) l’a condamné à 18 mois, dont la moitié avec sursis.

Cette comédie est effectivement dramatique, elle est véritablement une tragédie qui témoigne du déraillement de notre peuple... et l'on observera avec étonnement qu'ils sont tous « de souche » ; ce film ne comportant pas son quota de « diversité » (?).

Cette comédie est effectivement dramatique, elle est véritablement une tragédie qui témoigne du déraillement de notre peuple... et l'on observera avec étonnement qu'ils sont tous « de souche » ; ce film ne comportant pas son quota de « diversité » (?).

Mais il y a beaucoup plus grave que l’illustration de cette tare chronique du jacobinisme dans les finances publiques, et Stéphane Bern a eu le courage de le mettre en lumière, en dénonçant (photo) la loi en voie de promulgation, sur les aménagements du parc immobilier dite « loi Elan».

Mais il y a beaucoup plus grave que l’illustration de cette tare chronique du jacobinisme dans les finances publiques, et Stéphane Bern a eu le courage de le mettre en lumière, en dénonçant (photo) la loi en voie de promulgation, sur les aménagements du parc immobilier dite « loi Elan».  Pour l’instant le gouvernement s’est contenté de paroles lénifiantes, telle

Pour l’instant le gouvernement s’est contenté de paroles lénifiantes, telle

C'est une étude historique, idéologique et politique, importante et profonde, que nous publions ici en quelques jours. Elle est de Pierre Debray et date de 1960. Tout y reste parfaitement actuel, sauf les références au communisme - russe, français ou mondial - qui s'est effondré. L'assimilation de l'Action française et du maurrassisme au fascisme reste un fantasme fort répandu des journalistes et de la doxa. Quant au fascisme en soi-même, si l'on commet l'erreur de le décontextualiser de sa stricte identité italienne, il reste pour certains une tentation, notamment parmi les jeunes. On ne le connaît pas sérieusement. Mais il peut-être pour quelques-uns comme une sorte d'idéal rêvé. Cette étude de Pierre Debray dissipe ces rêveries. Elle s'étalera sur une dizaine de jours.

C'est une étude historique, idéologique et politique, importante et profonde, que nous publions ici en quelques jours. Elle est de Pierre Debray et date de 1960. Tout y reste parfaitement actuel, sauf les références au communisme - russe, français ou mondial - qui s'est effondré. L'assimilation de l'Action française et du maurrassisme au fascisme reste un fantasme fort répandu des journalistes et de la doxa. Quant au fascisme en soi-même, si l'on commet l'erreur de le décontextualiser de sa stricte identité italienne, il reste pour certains une tentation, notamment parmi les jeunes. On ne le connaît pas sérieusement. Mais il peut-être pour quelques-uns comme une sorte d'idéal rêvé. Cette étude de Pierre Debray dissipe ces rêveries. Elle s'étalera sur une dizaine de jours.

selon l’expression de Lénine (photo), « capitalisme d’État ». Dans le discours de Trieste du 20 septembre 1920, Mussolini reconnaît que la mise en place d’un État prolétarien serait prématurée. « Le prolétariat, explique-t-il, est capable de remplacer d’autres valeurs sociales ; mais nous lui disons : avant de t’étendre au gouvernement d’une nation, commence par te gouverner toi-même, commence par t’en rendre digne techniquement et auparavant moralement parce que gouverner est une chose terriblement complexe, difficile et compliquée » ...

selon l’expression de Lénine (photo), « capitalisme d’État ». Dans le discours de Trieste du 20 septembre 1920, Mussolini reconnaît que la mise en place d’un État prolétarien serait prématurée. « Le prolétariat, explique-t-il, est capable de remplacer d’autres valeurs sociales ; mais nous lui disons : avant de t’étendre au gouvernement d’une nation, commence par te gouverner toi-même, commence par t’en rendre digne techniquement et auparavant moralement parce que gouverner est une chose terriblement complexe, difficile et compliquée » ... jacobine de sa pensée car il célèbre le relèvement de l’État « dans la seconde phase de la Révolution (française) et pendant la période de

jacobine de sa pensée car il célèbre le relèvement de l’État « dans la seconde phase de la Révolution (française) et pendant la période de  Rochelle (photo) aura tout aussi raison d’intituler l’un de ses ouvrages Socialisme fasciste. D’ailleurs puisque le fascisme est action avant d’être doctrine, il est aisé de prouver que l’évolution qui transformera l’agitateur romagnol en dictateur s’est opérée sans solution de continuité. Sans doute l’histoire est-elle écrite par les vainqueurs, et ceux-ci, soucieux de déshonorer politiquement Mussolini, se sont-ils efforcés de le présenter comme un ambitieux qui, pour satisfaire ses appétits, a trahi la cause de sa jeunesse. Rien n’est plus contraire aux faits.

Rochelle (photo) aura tout aussi raison d’intituler l’un de ses ouvrages Socialisme fasciste. D’ailleurs puisque le fascisme est action avant d’être doctrine, il est aisé de prouver que l’évolution qui transformera l’agitateur romagnol en dictateur s’est opérée sans solution de continuité. Sans doute l’histoire est-elle écrite par les vainqueurs, et ceux-ci, soucieux de déshonorer politiquement Mussolini, se sont-ils efforcés de le présenter comme un ambitieux qui, pour satisfaire ses appétits, a trahi la cause de sa jeunesse. Rien n’est plus contraire aux faits. Persuadé qu’il n’y avait rien à espérer du Parti, Mussolini s’en sépara en octobre parce qu’il avait décidé de faire campagne en faveur de l’intervention de son pays aux côtés de la France. Le 15 novembre, il fondait le Popolo d’ltalia, « quotidien socialiste » et groupait ses partisans dans « les faisceaux d’action révolutionnaire » qui devaient être, selon leurs statuts, « les libres

Persuadé qu’il n’y avait rien à espérer du Parti, Mussolini s’en sépara en octobre parce qu’il avait décidé de faire campagne en faveur de l’intervention de son pays aux côtés de la France. Le 15 novembre, il fondait le Popolo d’ltalia, « quotidien socialiste » et groupait ses partisans dans « les faisceaux d’action révolutionnaire » qui devaient être, selon leurs statuts, « les libres

Dans Le nouveau pouvoir, Régis Debray parle de « dépolitisation de la politique ». Emmanuel Macron a-t-il « dépolitisé » son action depuis son élection ?

Dans Le nouveau pouvoir, Régis Debray parle de « dépolitisation de la politique ». Emmanuel Macron a-t-il « dépolitisé » son action depuis son élection ? C’est la posture classique de ce qu’on appelait encore hier la troisième voie, qui prétend faire une politique post-idéologique. Autrement dit, Macron reprend en ce moment la stratégie de Tony Blair (photo) , qui disait mener non pas une politique de gauche ou de droite, mais une politique efficace. La politique ne serait qu’une forme achevée de pragmatisme. C’est une manière de dissoudre la politique dans la seule gestion, et d’invisibiliser rhétoriquement le fondement philosophique de toute décision politique. Ce n’est qu’une illusion, évidemment: quoi qu’on pense, toute décision politique engage une certaine idée du monde, une certaine idée de l’homme. Et pour cela, les idées de Macron doivent être débattues. Il est nécessaire d’expliciter la philosophie macronienne, comme ont cherché à le faire chacun à leur manière Brice Couturier et Philippe Raynaud, qui en proposent une lecture à la fois favorable et convaincante dans deux ouvrages de grande qualité.

C’est la posture classique de ce qu’on appelait encore hier la troisième voie, qui prétend faire une politique post-idéologique. Autrement dit, Macron reprend en ce moment la stratégie de Tony Blair (photo) , qui disait mener non pas une politique de gauche ou de droite, mais une politique efficace. La politique ne serait qu’une forme achevée de pragmatisme. C’est une manière de dissoudre la politique dans la seule gestion, et d’invisibiliser rhétoriquement le fondement philosophique de toute décision politique. Ce n’est qu’une illusion, évidemment: quoi qu’on pense, toute décision politique engage une certaine idée du monde, une certaine idée de l’homme. Et pour cela, les idées de Macron doivent être débattues. Il est nécessaire d’expliciter la philosophie macronienne, comme ont cherché à le faire chacun à leur manière Brice Couturier et Philippe Raynaud, qui en proposent une lecture à la fois favorable et convaincante dans deux ouvrages de grande qualité.  réalité : il suffit de regarder l’Europe d’aujourd’hui pour constater que le niveau national demeure celui où le politique est substantiel. C’est là où se révèle le mieux sa part sacrée. J’ajoute que les nations ne sont pas des constructions artificielles sans profondeur, que l’on pourrait déconstruire pour composer ensuite aussi artificiellement de nouvelles formes politiques. On relira sur la question les travaux essentiels de Pierre Manent (photo).

réalité : il suffit de regarder l’Europe d’aujourd’hui pour constater que le niveau national demeure celui où le politique est substantiel. C’est là où se révèle le mieux sa part sacrée. J’ajoute que les nations ne sont pas des constructions artificielles sans profondeur, que l’on pourrait déconstruire pour composer ensuite aussi artificiellement de nouvelles formes politiques. On relira sur la question les travaux essentiels de Pierre Manent (photo).  Macron parle de la psychologie profonde des peuples mais en même temps, semble croire à leur dissolution dans un grand tout mondialisé, comme si la souveraineté française devait se transvider intégralement dans la souveraineté européenne. Il célèbre la culture classique française, au point même de l’incarner de très belle manière, mais il se permet aussi des pitreries culturelles (photo) qui ne sont pas à la hauteur de la fonction présidentielle. Il annonce une certaine fermeté en matière migratoire mais assimile aux passions tristes la peur de devenir étranger chez soi, qui hante aujourd’hui les peuples européens.

Macron parle de la psychologie profonde des peuples mais en même temps, semble croire à leur dissolution dans un grand tout mondialisé, comme si la souveraineté française devait se transvider intégralement dans la souveraineté européenne. Il célèbre la culture classique française, au point même de l’incarner de très belle manière, mais il se permet aussi des pitreries culturelles (photo) qui ne sont pas à la hauteur de la fonction présidentielle. Il annonce une certaine fermeté en matière migratoire mais assimile aux passions tristes la peur de devenir étranger chez soi, qui hante aujourd’hui les peuples européens.

Que le fascisme soit un socialisme pur, on en trouve la preuve dans le texte fondamental publié par Mussolini, après la prise de pouvoir, sous le titre Doctrine du fascisme. Mussolini affirme que « le fascisme ne fut pas le fruit d’une doctrine déjà élaborée ensemble : il naquit d’un besoin d’action et fut action ». (photo) Ce qui revient à transposer la célèbre maxime marxiste sur la priorité de la praxis. Mussolini ajoute aussitôt que toute « doctrine tend à diriger l’activité des hommes vers un objectif déterminé, mais l’activité des hommes réagit sur la doctrine, la transforme, l’adapte aux nécessités nouvelles ou la dépasse. La doctrine elle-même doit donc être non un exercice verbal, mais un acte de vie... » L’empirisme total dont M. Rabeau faisait gloire au dictateur italien ne constitue en fait que l’expression de la dialectique marxiste de la praxis (c’est-à-dire de l’activité des hommes) et de la theoria (c’est-à-dire de la doctrine). Ainsi, Mussolini, alors même qu’il rompait de la façon la plus spectaculaire avec le socialisme, continuait de penser au moyen des catégories intellectuelles forgées par Marx.

Que le fascisme soit un socialisme pur, on en trouve la preuve dans le texte fondamental publié par Mussolini, après la prise de pouvoir, sous le titre Doctrine du fascisme. Mussolini affirme que « le fascisme ne fut pas le fruit d’une doctrine déjà élaborée ensemble : il naquit d’un besoin d’action et fut action ». (photo) Ce qui revient à transposer la célèbre maxime marxiste sur la priorité de la praxis. Mussolini ajoute aussitôt que toute « doctrine tend à diriger l’activité des hommes vers un objectif déterminé, mais l’activité des hommes réagit sur la doctrine, la transforme, l’adapte aux nécessités nouvelles ou la dépasse. La doctrine elle-même doit donc être non un exercice verbal, mais un acte de vie... » L’empirisme total dont M. Rabeau faisait gloire au dictateur italien ne constitue en fait que l’expression de la dialectique marxiste de la praxis (c’est-à-dire de l’activité des hommes) et de la theoria (c’est-à-dire de la doctrine). Ainsi, Mussolini, alors même qu’il rompait de la façon la plus spectaculaire avec le socialisme, continuait de penser au moyen des catégories intellectuelles forgées par Marx. La conception fasciste de l’État, « en tant que volonté éthique universelle » rejoint étrangement la pratique stalinienne, qui lui est contemporaine.

La conception fasciste de l’État, « en tant que volonté éthique universelle » rejoint étrangement la pratique stalinienne, qui lui est contemporaine.

En 2010, déjà, Thilo Sarrazin, avait publié « L'Allemagne disparaît » - ou suivant une plus juste traduction « L'Allemagne se suicide » - un livre pour dénoncer l'invasion islamique dans une Allemagne qui démographiquement s'effondre sur elle-même et risque d'en être doublement dénaturée. Thilo Sarrazin n'est pas n'importe qui. Il n'a rien d'un militant d'extrême-droite. Membre ancien et éminent du SPD, économiste et banquier, siégeant au directoire de la Deutsche Bundesbank, il appartient plutôt à l'établissement politique et économique. Son livre eut un retentissement considérable et devint emblématique du courant anti-immigration en train de prendre corps en Allemagne à droite et à gauche de l'échiquier politique.

En 2010, déjà, Thilo Sarrazin, avait publié « L'Allemagne disparaît » - ou suivant une plus juste traduction « L'Allemagne se suicide » - un livre pour dénoncer l'invasion islamique dans une Allemagne qui démographiquement s'effondre sur elle-même et risque d'en être doublement dénaturée. Thilo Sarrazin n'est pas n'importe qui. Il n'a rien d'un militant d'extrême-droite. Membre ancien et éminent du SPD, économiste et banquier, siégeant au directoire de la Deutsche Bundesbank, il appartient plutôt à l'établissement politique et économique. Son livre eut un retentissement considérable et devint emblématique du courant anti-immigration en train de prendre corps en Allemagne à droite et à gauche de l'échiquier politique.  Regardons les cartes, comme il se doit : Chemnitz se situe à l’est de l’Allemagne, dans ce qui fut la DDR, non loin de Leipzig et de Dresde, où les horreurs de la dernière guerre atteignirent leur paroxysme, non loin de Prague, l’une des capitales des pays de Visegrad où l’on se refuse à l’accueil des migrants. Tel est tout simplement aujourd’hui l’enjeu vital qui occupe et mobilise les peuples d’Europe.

Regardons les cartes, comme il se doit : Chemnitz se situe à l’est de l’Allemagne, dans ce qui fut la DDR, non loin de Leipzig et de Dresde, où les horreurs de la dernière guerre atteignirent leur paroxysme, non loin de Prague, l’une des capitales des pays de Visegrad où l’on se refuse à l’accueil des migrants. Tel est tout simplement aujourd’hui l’enjeu vital qui occupe et mobilise les peuples d’Europe.

C’est ainsi que le 12 juin 1932, il s’élevait contre une déclaration de Mussolini selon laquelle « en dehors de l’État, rien de ce qui est humain ou spirituel n’a une valeur quelconque ». Maurras appelait cela un délire. « Même en confondant État et Nation, État et Société, il y a dans la vie des personnes humaines quelque chose qui y échappe en soi. Quelque grande part que l’État ainsi compris puisse prendre à l’engendrer, à la défendre ou à la soutenir, cette valeur existe en fait, il est aussi vain de prétendre qu’elle n’est rien que d’y sacrifier tout le reste. »

C’est ainsi que le 12 juin 1932, il s’élevait contre une déclaration de Mussolini selon laquelle « en dehors de l’État, rien de ce qui est humain ou spirituel n’a une valeur quelconque ». Maurras appelait cela un délire. « Même en confondant État et Nation, État et Société, il y a dans la vie des personnes humaines quelque chose qui y échappe en soi. Quelque grande part que l’État ainsi compris puisse prendre à l’engendrer, à la défendre ou à la soutenir, cette valeur existe en fait, il est aussi vain de prétendre qu’elle n’est rien que d’y sacrifier tout le reste. » Le nationaliste français qu’était Maurras savait trop qu’il y a autant de nationalismes que de nations pour porter d’emblée un jugement dogmatique sur les aspects de la doctrine fasciste qui lui répugnaient le plus. Le primat, par exemple, qu’elle donnait à l’action sur la pensée. Pour une part, le pragmatisme de Mussolini le rassurait plutôt. Il nourrissait l’espérance, nullement

Le nationaliste français qu’était Maurras savait trop qu’il y a autant de nationalismes que de nations pour porter d’emblée un jugement dogmatique sur les aspects de la doctrine fasciste qui lui répugnaient le plus. Le primat, par exemple, qu’elle donnait à l’action sur la pensée. Pour une part, le pragmatisme de Mussolini le rassurait plutôt. Il nourrissait l’espérance, nullement

Et que feront les mêmes larrons, de nouveau en 2031, les taux d’intérêt ayant monté entre-temps ? Ils repousseront encore, de nouveau, de dix ans la date de remboursement en affirmant que la Grèce n’est pas en faillite puisqu’elle n’a toujours pas de dette à rembourser ! Les informations sur la Grèce sont un mensonge d’État que l’infosphère, les blogs et les réseaux Internet doivent dénoncer avec force.

Et que feront les mêmes larrons, de nouveau en 2031, les taux d’intérêt ayant monté entre-temps ? Ils repousseront encore, de nouveau, de dix ans la date de remboursement en affirmant que la Grèce n’est pas en faillite puisqu’elle n’a toujours pas de dette à rembourser ! Les informations sur la Grèce sont un mensonge d’État que l’infosphère, les blogs et les réseaux Internet doivent dénoncer avec force.

Ces textes datent de 1926 et de 1932, une époque donc où Hitler n’avait pas encore conquis le pouvoir. Ainsi, Maurras, bien loin de céder à une impulsion idéologique en faveur du fascisme, tirait, de la considération de sa force, la nécessité plus urgente de la force française. Ce qui était la seule manière de maintenir la paix. Attitude toute empirique, qui s’exprime fort bien, à l’occasion du voyage qu’il fit à Palerme pour assister aux obsèques, en 1926, du duc Philippe d’Orléans (photo). « En Italie, écrivait-il alors, j’ai regardé tant que j’ai pu. Avec défiance. Avec soin. Sans doute avec passion. Mais c’est à la mise en garde que je me suis appliqué avant tout. Il est si facile de se tromper en voyant ce que l’on veut voir ! Et l’ardeur de conclure, la promptitude à déchiffrer sont des faiblesses si naturelles de l’esprit humain. »

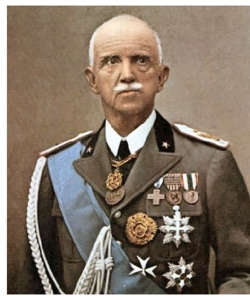

Ces textes datent de 1926 et de 1932, une époque donc où Hitler n’avait pas encore conquis le pouvoir. Ainsi, Maurras, bien loin de céder à une impulsion idéologique en faveur du fascisme, tirait, de la considération de sa force, la nécessité plus urgente de la force française. Ce qui était la seule manière de maintenir la paix. Attitude toute empirique, qui s’exprime fort bien, à l’occasion du voyage qu’il fit à Palerme pour assister aux obsèques, en 1926, du duc Philippe d’Orléans (photo). « En Italie, écrivait-il alors, j’ai regardé tant que j’ai pu. Avec défiance. Avec soin. Sans doute avec passion. Mais c’est à la mise en garde que je me suis appliqué avant tout. Il est si facile de se tromper en voyant ce que l’on veut voir ! Et l’ardeur de conclure, la promptitude à déchiffrer sont des faiblesses si naturelles de l’esprit humain. »  La défiance de Maurras à l’égard des préjugés, fussent-ils favorables, le conduisait certes à condamner les idéologues tels que Renaudel, qui dénigraient Mussolini à partir de principes abstraits, mais aussi bien ceux, de l’espèce opposée, qui louaient démesurément le Duce, sans tenir compte du fait qu’un individu ne peut rien de durable s’il ne s’appuie sur des institutions qui lui préexistent. (Photo : Victor-Emmanuel III). Le 17 mai 1928, il constate que « la vérité toute simple et toute crue est que Mussolini est extrêmement admiré en France. On l’estime pour sa vigueur, on l’admire pour la clarté et le réalisme de sa pensée. Ah ! si nous avions son pareil ! C’est la naïve idée courante. Ceux qui la formulent et qui la propagent innocemment ne se rendent pas compte qu’une action d’ordre et de progrès comme celle du fascisme italien suppose une base solide et stable, que la Monarchie seule fournit et qu’un certain degré d’aristocratie ou, si l’on veut, d’anti-démocratie doit encore la soutenir. » Réflexion que l’avenir vérifiera. Mussolini, par la fatalité de tout pouvoir totalitaire, s’abandonnera sans doute à la démesure, mais ce sera malgré la maison de Savoie. C’est elle qui interviendra au dernier instant pour le chasser, sauvant ainsi l’Italie d’un effondrement total. Grâce au souverain, qui en sera d’ailleurs bien mal récompensé, le maréchal Badoglio signera l’armistice et permettra la transition, empêchant, du même coup, les communistes de conquérir l’État. Dans les premiers temps, du reste, Mussolini avait été assez prudent pour respecter le pouvoir monarchique et l’autorité de l’Église. Les dernières années ne doivent pas faire méconnaître que l’Italie lui doit la signature des accords du Latran qui mettaient un terme heureux au conflit des deux Rome. Il était encore permis d’espérer, en 1928, que le Duce saurait se contenter du rôle de grand commis de la monarchie et que la gloire d’être le Richelieu de l’Italie lui suffirait.

La défiance de Maurras à l’égard des préjugés, fussent-ils favorables, le conduisait certes à condamner les idéologues tels que Renaudel, qui dénigraient Mussolini à partir de principes abstraits, mais aussi bien ceux, de l’espèce opposée, qui louaient démesurément le Duce, sans tenir compte du fait qu’un individu ne peut rien de durable s’il ne s’appuie sur des institutions qui lui préexistent. (Photo : Victor-Emmanuel III). Le 17 mai 1928, il constate que « la vérité toute simple et toute crue est que Mussolini est extrêmement admiré en France. On l’estime pour sa vigueur, on l’admire pour la clarté et le réalisme de sa pensée. Ah ! si nous avions son pareil ! C’est la naïve idée courante. Ceux qui la formulent et qui la propagent innocemment ne se rendent pas compte qu’une action d’ordre et de progrès comme celle du fascisme italien suppose une base solide et stable, que la Monarchie seule fournit et qu’un certain degré d’aristocratie ou, si l’on veut, d’anti-démocratie doit encore la soutenir. » Réflexion que l’avenir vérifiera. Mussolini, par la fatalité de tout pouvoir totalitaire, s’abandonnera sans doute à la démesure, mais ce sera malgré la maison de Savoie. C’est elle qui interviendra au dernier instant pour le chasser, sauvant ainsi l’Italie d’un effondrement total. Grâce au souverain, qui en sera d’ailleurs bien mal récompensé, le maréchal Badoglio signera l’armistice et permettra la transition, empêchant, du même coup, les communistes de conquérir l’État. Dans les premiers temps, du reste, Mussolini avait été assez prudent pour respecter le pouvoir monarchique et l’autorité de l’Église. Les dernières années ne doivent pas faire méconnaître que l’Italie lui doit la signature des accords du Latran qui mettaient un terme heureux au conflit des deux Rome. Il était encore permis d’espérer, en 1928, que le Duce saurait se contenter du rôle de grand commis de la monarchie et que la gloire d’être le Richelieu de l’Italie lui suffirait.