Par Jean-Paul Brighelli

On se souviendra que nous aimons les textes de Jean-Paul Brighelli, son style, son expression directe et sans ambages, son érudition, son bon sens, son non-conformisme et jusqu'à la verdeur de son langage. Derrière ce talent, la subtile analyse de Brighelli, ici, va très loin. Nous ne pouvions pas ne pas la donner à lire aux lecteurs de Lafautearousseau. Il 'agit de l'avenir de la jeunesse française. Et, au point où en sont les choses, de notre culture, de notre civilisation. LFAR

On se souviendra que nous aimons les textes de Jean-Paul Brighelli, son style, son expression directe et sans ambages, son érudition, son bon sens, son non-conformisme et jusqu'à la verdeur de son langage. Derrière ce talent, la subtile analyse de Brighelli, ici, va très loin. Nous ne pouvions pas ne pas la donner à lire aux lecteurs de Lafautearousseau. Il 'agit de l'avenir de la jeunesse française. Et, au point où en sont les choses, de notre culture, de notre civilisation. LFAR

Riposte à Meirieu !

Le dernier opus de Philippe Meirieu, dont j’ai rendu compte par ailleurs, valait le coup que j’y revinsse. Bien sûr, il mérite tout le mal que j’ai déjà pu en dire. Mais en fait, il en mérite davantage.

D’autant qu’être insulté par Brighelli fait partie de ses attentes esthétiques. Non seulement parce que je suis sa Némésis, qu’il convoque avec gourmandise (« « On attend impatiemment que le polémiste Jean-Paul Brighelli, passé du Point à Valeurs actuelles, toujours en avance d’une insulte sur ses petits camarades, publie, après la Fabrique du crétin, un pamphlet au vitriol sur la Fabrique des ravis de la crèche »), mais surtout parce que la position de persécuté lui sied.

D’autant qu’être insulté par Brighelli fait partie de ses attentes esthétiques. Non seulement parce que je suis sa Némésis, qu’il convoque avec gourmandise (« « On attend impatiemment que le polémiste Jean-Paul Brighelli, passé du Point à Valeurs actuelles, toujours en avance d’une insulte sur ses petits camarades, publie, après la Fabrique du crétin, un pamphlet au vitriol sur la Fabrique des ravis de la crèche »), mais surtout parce que la position de persécuté lui sied.

Ne pas y voir une quelconque trace de masochisme personnel. Meirieu est un pervers polymorphe qui prend des poses de grand persécuté. Cela lui permet de s’identifier avec Rousseau, le grand ancêtre — une attitude dont j’avais retracé l’origine dans l’un des très rares articles que m’a jadis demandé le Monde. On voudra bien m’excuser de me citer :

« Puis vint Rousseau, un protestant genevois, foncièrement hostile à la notion de progrès, qui théorisa la bonté intrinsèque de l’homme, perverti par la civilisation. À rebours de tous ceux, Voltaire en tête, qui pensaient, contre la religion, que la civilisation est un progrès en soi, et qu’il valait mieux vivre au XVIIIe qu’au(x) siècle(s) précédent(s). La religion, si présente — et sous sa forme calviniste — chez le plus célèbre Genevois, s’accordait merveilleusement avec ces billevesées. « Bon sauvage » cessait d’être un oxymore, et devenait un pléonasme.(…) « Emile, l’élève de Rousseau, n’en recevait pas moins une éducation religieuse sévère, teintée de protestantisme genevois. Rien d’étonnant à ce qu’il ait séduit des gens — Philippe Meirieu par exemple — qui venaient des Jeunesses Ouvrières chrétiennes, et des ministres (Jospin) qui étaient des trotskystes protestants, ou des socialistes protestants (Rocard) — ou l’inverse. « Rousseau voit donc l’enfant comme un être bon par principe, tant qu’on ne le gâche pas. Tout part de ce postulat, qui n’a d’autre évidence que d’aller à l’encontre du principe classique selon lequel le petit homme est un être de chaos, d’instincts et d’appétits (« Cet âge est sans pitié », dit La Fontaine) auxquels l’éducation justement donne forme en les bornant sévèrement. Deux idées de l’homme, deux pédagogies.(…) « Nos « pédagos » modernes sont lecteurs de Rousseau. Ils ont importé au XXe siècle des concepts du XVIIIe. »

L’article faisait pendant à un article de Meirieu — c’est cela, la démocratie selon le Monde, équilibrer la vérité avec le mensonge, et les faits avec l’idéologie (qui est, selon Hannah Arendt que Meirieu n’arrête pas de citer, dans la Riposte, « ce qui n’a aucun point de contact avec le réel »). Mais le cher Philippe, qui l’a lu, n’en a pas tiré d’enseignement — c’est normal, c’est lui qui enseigne aux autres.

Du coup, le voici qui en remet une couche dans la victimitude, comme dirait Ségolène :

« Depuis que Rousseau a ouvert la voie, le pédagogue est fasciné par la figure du persécuté. Jean-Jacques, il est vrai, avait quelques raisons de se considérer et de se comporter comme tel : banni, expulsé, pourchassé, caillassé, accablé de sarcasmes et d’attaques, courant de refuge précaire en asile éphémère, l’auteur du Contrat social et de l’Emile ne trouvera guère qu’un fugace repos quelques mois avant sa mort à Ermenonville. »

Je dois compter parmi les caillasseurs de pédagogues — moi qui suis la tendresse même, la qualité première du pédagogue, selon Saint Philippe :

« Comme Gepetto, le pédagogue essuie parfois une larme : c’est un sentimental et c’est là à la fois sa fragilité et sa force. Sa fragilité car, tout comme Rousseau face à l’humour ravageur d’un Voltaire, il apparaît vulnérable, quand ce n’est pas pleurnicheur. Sa force, car il suscite l’empathie de tous ceux et de toutes celles qui ont, un jour, eu un enfant dans les bras… avant de l’avoir très vite sur les bras. »

C’est beau — c’est une synthèse étrange de Sacha Guitry et d’Yves Duteil. Ecrasons une larme.

Juché sur son piédestal rousseauiste, exhibant ses stigmates et ses cicatrices, Meirieu dès lors peut attaquer de face. Il a la sympathie du lecteur, surtout si le lecteur est au SGEN :

« On aimerait aussi que Jacques Julliard ou Natacha Polony, qui se sont fait une spécialité de dénoncer les errances du pédagogisme, s’attaquent enfin à cette « pédagogie horticole » de l’épanouissement spontané de l’enfant — dernier avatar de l’individualisme lénifiant qui s’étale dans toute la littérature du développement personnel… »

Et de flinguer les émules de Montessori (il crucifie Céline Alvarez et il a bien raison) et tous les « hyper-pédagogues » qui l’ont dépassé sur sa droite, enfants adultérins de Freinet, A.S. Neill, l’admirable Janusz Korczack, et tous les gourous des « écoles alternatives ». Steiner, Decroly, Montessori, Hattemer, toutes mises dans le même sac des pédagogies centrées sur la construction personnelle, où les petits princes sont faits petits rois, sont donc des repères d’hyperpédagos. J’en connais à qui ça va faire plaisir !

D’autant que notre pédagogue en chef fait du choix scolaire un symptôme de classe : « On se doutait bien que les parents qui mettaient leurs enfants dans une « école alternative » étaient plutôt socialement favorisés et de bon niveau culturel (…) Ainsi, à regarder les choses de près, on s’aperçoit que le discours hyperpédago est profondément lié à ce qu’on pourrait nommer le courant éducatif familialiste. » Et c’est là que la référence à Rousseau prend tout son sens.

Meirieu et moi ne nous aimons pas. Mais il ne me viendrait jamais à l’idée de le prendre pour un imbécile, ni pour un inculte. Il sait très bien ce qu’il fait, et ce qu’il dit. Et ses références font sens.

L’Emile, si vanté par tant de pédagogues imbéciles (pas Meirieu, comprenons-nous bien) qui croient que Rousseau est partisan du laisser-faire et de la bride flottant sur le cou de l’élève (que l’on n’élève plus mais que l’on regarderait s’élever) est en fait le pendant du Contrat social. Et du Contrat social est sortie la Terreur.

Le laxisme prôné par tant de pédagos est aux antipodes de la Pensée Meirieu. Ce n’est pas pour rien que notre ayatollah de la pédagogie note le « caractère très ambigu des pratiques de groupe non régulées… » : il est pour une régulation de chaque instant, une réflexion permanente sur la pratique (ce qu’un marxiste appellerait une auto-critique permanente), aux antipodes du laisser-faire enseigné dans les ESPE aujourd’hui et magnifié par tant de (dé)formateurs et d’inspecteurs ravis du « papotis » qui dans les classes, selon eux, témoigne de la belle créativité des élèves. Meirieu, revenu dans les années 2000 devant des élèves, a constaté la difficulté de se faire entendre — et ça ne l’amuse pas du tout.

La pédagogie selon lui consiste à codifier toute pratique, à l’exécuter comme on exécute une partition ou un condamné, et à en tirer une expérience qui enrichira la pratique du lendemain. Issu de courants libertaires, il est l’anti-anar par excellence. D’ailleurs, un protestant, ça ne plaisante guère. Son horreur évidente de l’élitisme (républicain ou autre) vient de son goût pour les manœuvres militaires où chacun avance du même pas de l’oie. Le pédagogisme, loin d’être permissif, est un carcan rigoureux.

Le droit à la parole, inscrit dans la loi Jospin à l’époque où Meirieu conseillait de près le ministre, n’est pas du tout ce que vous pensez. Elle est liberté au sens rousseauiste du terme, c’est-à-dire répression de la licence. On se rappelle la haine que Rousseau éprouvait envers les libertins, je me demande parfois si celle que Cher Philippe éprouve pour moi ne vient pas de ce qu’il a flairé de libertinage en moi. « La spontanéité, dit-il, n’est, le plus souvent, que la reproduction à l’économie des clichés les plus éculés. » Une sentence que je contresignerais volontiers.

Mais alors, si Meirieu le pédagogue n’est pas responsable de la gabegie actuelle, saluée malgré tout par les épigones de Saint Philippe, d’où vient-elle ? Et la réponse fuse — une réponse qui ne plaira ni à l’actuel ministre, ni à Gérard Collomb, qui autrefois offrit Lyon à Meirieu, qui y dirigeait l’IUFM, avant de l’en chasser lors des élections de 2012 — avec des procédés de truand, dois-je dire. « On ne rappellera jamais assez, explique notre didacticien en chef, que l’enfant-tyran n’est pas un produit de Mai 68, encore moins de l’Education nouvelle et des « pédagogies actives », mais bien celui du capitalisme pulsionnel promu par le néo-libéralisme triomphant. »

Et c’est là que l’analyse demande un peu de subtilité.

Ce que Meirieu refuse de voir — et je le comprends, parce qu’il n’y survivrait pas — c’est que les crétins qu’il a recrutés, mis en place, installés aux commandes du système (et qui après lui avoir léché les bottes ne doivent même plus savoir qu’il existe) n’ont aucunement la capacité de mettre en place l’enseignement rigoureux et coercitif dont il rêvait — tout comme les suivants de Montessori, Freinet, Neill et autres très grands pédagogues ne leur arrivèrent jamais à la cheville, tant leur réussite dépendait de l’identification quasi freudienne de l’enfant à son enseignant. La nature suivant la pente au lieu de la remonter, ils ont fait du laxisme leur modus operandi, et c’est la combinaison de ce laxisme (libertaire, pour le coup) et des enjeux libéraux (transformer le citoyen en consommateur ravi) qui a fabriqué l’enfant-roi, celui qui crache à la gueule de ses parents et de ses profs, qui n’apporte pas une feuille ni un stylo en classe, pense que le rap est la forme la plus achevée de la poésie (et combien de pédagogues médiocres l’ont conforté dans cette croyance !), arrive en cours avec une attitude strictement consumériste et s’insurge si l’on insinue qu’il pourrait envisager peut-être de se mettre au travail…

Alors bien sûr que ce n’est pas avec des neuro-sciences et du numérique généralisé que nous remonterons la pente, et je partage entièrement sur ce point l’extrême méfiance de Meirieu envers ces gadgets qui au mieux enfoncent des portes ouvertes et au pire programment un transhumanisme entre Orwell et Zamiatine. Notre primat des Gaules tente de se placer au-dessus des partis et lance : « Entre les pédagogues jacobins de l’école unique et les pédagogues girondins des écoles alternatives, je refuse de choisir. »

Alors bien sûr que ce n’est pas avec des neuro-sciences et du numérique généralisé que nous remonterons la pente, et je partage entièrement sur ce point l’extrême méfiance de Meirieu envers ces gadgets qui au mieux enfoncent des portes ouvertes et au pire programment un transhumanisme entre Orwell et Zamiatine. Notre primat des Gaules tente de se placer au-dessus des partis et lance : « Entre les pédagogues jacobins de l’école unique et les pédagogues girondins des écoles alternatives, je refuse de choisir. »

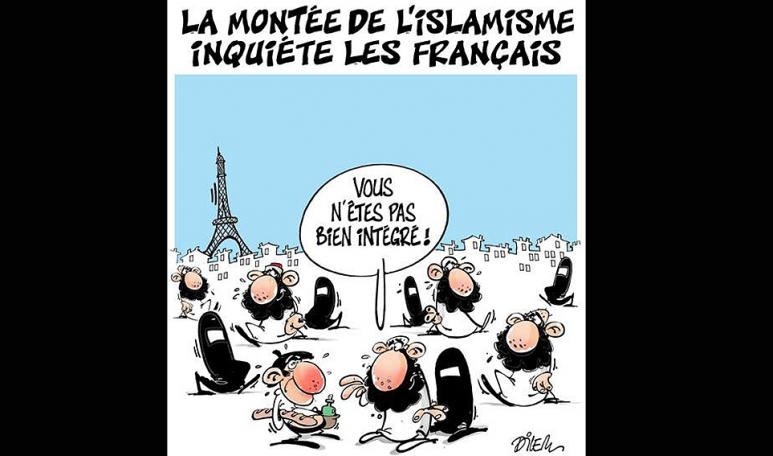

Mais il va bien falloir choisir ! Parce que les enfants décérébrés par les disciples de Meirieu, quand ils en ont marre de jouer avec des objets frappés d’obsolescence dans leur conception même, ou de se crétiniser devant Cyril Hanouna, privés de transcendance, choisissent la voie des armes. Nous n’avons encore rien vu, dans ce domaine. Demain, les chiens.

Interdire les portables en classe est un gadget pédagogique. Restaurer un grand service public d’éducation est une urgence — et là, franchement, je ne compte pas sur des Marcheurs hantés de mondialisation pour réaliser cet objectif. L’opposition entre école jacobine et école girondine est évidente — évidente aussi la tendance centrifuge qui, via l’autonomie et les projets d’établissement, via la marchandisation et la ludification de savoirs remplacés par des « compétences », démantèle toute ambition collective.

C’est étrange : on ne cesse de me reprocher mon élitisme, et je crois fermement qu’il y a dans ma pédagogie parfois brutale plus de tendresse réelle, d’altruisme et de sens de la collectivité que dans toutes les pleurnicheries compatissantes et narcissiques des pédagogues. On peut trouver le sergent Hartmann caricatural, mais il travaille à former une unité, un groupe, afin de donner à chacun des membres de ce groupe des chances réelles de survie. La pédagogie des enfants de Meirieu, sous prétexte de respecter la personnalité de chacun, fabrique des victimes. Il faut dire que, entraînés comme ils sont à pleurnicher, les pédagogues sauront les plaindre — avant de les oublier. ■

Enseignant et essayiste, anime le blog Bonnet d'âne hébergé par Causeur

d’abord c’est la puissance. La puissance justement, c’est bien ce qui manque à l’Europe version U.E., que sa nature même et ses « valeurs » vouent à l’impuissance. De Gaulle l’avait bien compris, lui pour qui l’Europe était d’abord une réalité géographique et historique permettant l’association et la coopération d’Etats désireux d’être plus forts ensemble.

d’abord c’est la puissance. La puissance justement, c’est bien ce qui manque à l’Europe version U.E., que sa nature même et ses « valeurs » vouent à l’impuissance. De Gaulle l’avait bien compris, lui pour qui l’Europe était d’abord une réalité géographique et historique permettant l’association et la coopération d’Etats désireux d’être plus forts ensemble.  L’occasion était - et reste - belle de refonder l’Europe, sur ses propres réalités - au premier chef historiques et culturelles - et de proposer comme base nécessaire une véritable configuration politique. Et pourtant M. Macron ne change ni de discours ni de politique européenne, s’en tenant à une variante de celle dite du « cabri ». ■

L’occasion était - et reste - belle de refonder l’Europe, sur ses propres réalités - au premier chef historiques et culturelles - et de proposer comme base nécessaire une véritable configuration politique. Et pourtant M. Macron ne change ni de discours ni de politique européenne, s’en tenant à une variante de celle dite du « cabri ». ■  Nous ne voulons pas manquer de signaler que la déclaration de Choderlos de Laclos que l'on peut lire plus haut a été mise en lumière et commentée par Patrick Barrau* lors d'une intervention au Café actualités d'Aix-en-Provence le 2 décembre 2014, « A propos des Valeurs républicaines », publiée ensuite dans la Nouvelle Revue Universelle.

Nous ne voulons pas manquer de signaler que la déclaration de Choderlos de Laclos que l'on peut lire plus haut a été mise en lumière et commentée par Patrick Barrau* lors d'une intervention au Café actualités d'Aix-en-Provence le 2 décembre 2014, « A propos des Valeurs républicaines », publiée ensuite dans la Nouvelle Revue Universelle.

C'est un événement important qui s'est produit hier aux États-Unis. Important pour eux, mais sans-doute aussi, mutatis mutandis, pour les sociétés européennes - donc aussi française - qui subissent toujours, et plutôt plus que moins, les influences généralement néfastes, venues d'Outre-Atlantique.

C'est un événement important qui s'est produit hier aux États-Unis. Important pour eux, mais sans-doute aussi, mutatis mutandis, pour les sociétés européennes - donc aussi française - qui subissent toujours, et plutôt plus que moins, les influences généralement néfastes, venues d'Outre-Atlantique.  A 53 ans, le juge Kavanaugh va ainsi rejoindre la plus haute juridiction des Etats-Unis, qui vérifie la constitutionnalité des lois et arbitre les conflits les plus épineux de la société américaine (droit à l'avortement, peine de mort, encadrement des armes à feu, mariage homosexuel, protection de l'environnement...).

A 53 ans, le juge Kavanaugh va ainsi rejoindre la plus haute juridiction des Etats-Unis, qui vérifie la constitutionnalité des lois et arbitre les conflits les plus épineux de la société américaine (droit à l'avortement, peine de mort, encadrement des armes à feu, mariage homosexuel, protection de l'environnement...).

Est-il si étrange que ça que Bertrand Tavernier ait consacré deux de ses films, et parmi les plus réussis, La vie et rien d'autre et Capitaine Conan aux années qui ont suivi la Première Guerre ? Lui-même fils d'un grand résistant, sans doute a-t-il tôt perçu ce que le massacre de 14-18, événement traumatique du siècle pour la France, portait en germe d'horreurs suivantes...

Est-il si étrange que ça que Bertrand Tavernier ait consacré deux de ses films, et parmi les plus réussis, La vie et rien d'autre et Capitaine Conan aux années qui ont suivi la Première Guerre ? Lui-même fils d'un grand résistant, sans doute a-t-il tôt perçu ce que le massacre de 14-18, événement traumatique du siècle pour la France, portait en germe d'horreurs suivantes... son courage, à sa vitalité, à sa capacité à entraîner, à protéger ses hommes - jusqu'à l'absurdité -, à sa clairvoyance sur les tueries... et en même temps, et parallèlement, on ne peut pas ne pas s'effarer devant son aveuglement, sa furie meurtrière, sa violence, l'espèce de jouissance sacrée qu'il éprouve lorsqu'il plonge un poignard dans le ventre d'un ennemi...

son courage, à sa vitalité, à sa capacité à entraîner, à protéger ses hommes - jusqu'à l'absurdité -, à sa clairvoyance sur les tueries... et en même temps, et parallèlement, on ne peut pas ne pas s'effarer devant son aveuglement, sa furie meurtrière, sa violence, l'espèce de jouissance sacrée qu'il éprouve lorsqu'il plonge un poignard dans le ventre d'un ennemi... Il est tout de même dommage que Tavernier ait gardé les gros sabots qu'il affectionne pour un sujet si grave et si complexe : la veulerie des chefs, tous fantoches ridicules et odieux est trop habituelle pour ne pas lasser et le parti-pris de montrer les aspects grotesques de la guerre (l'épidémie de dysenterie, la comptabilité sans fin des formulaires d'intendance) est filmé sans trop de finesse ; je pense aussi qu'on pourrait chipoter sur quelques détails para-historiques (qu'est-ce que c'est que cette abondance de Médailles militaires sur les poitrines des officiers ? Seul Conan devrait pouvoir la porter puisque les bataillons de chasseurs à pied, arme dont il est issu, l'ont reçue en janvier 18 ! Rappelons que la Médaille militaire n'est décernée qu'aux sous-officiers et aux généraux ayant commandé en chef. Et puis de Scève (Bernard Le Coq), officier de carrière, ne devrait pas, vu son âge évident, n'être que lieutenant !).

Il est tout de même dommage que Tavernier ait gardé les gros sabots qu'il affectionne pour un sujet si grave et si complexe : la veulerie des chefs, tous fantoches ridicules et odieux est trop habituelle pour ne pas lasser et le parti-pris de montrer les aspects grotesques de la guerre (l'épidémie de dysenterie, la comptabilité sans fin des formulaires d'intendance) est filmé sans trop de finesse ; je pense aussi qu'on pourrait chipoter sur quelques détails para-historiques (qu'est-ce que c'est que cette abondance de Médailles militaires sur les poitrines des officiers ? Seul Conan devrait pouvoir la porter puisque les bataillons de chasseurs à pied, arme dont il est issu, l'ont reçue en janvier 18 ! Rappelons que la Médaille militaire n'est décernée qu'aux sous-officiers et aux généraux ayant commandé en chef. Et puis de Scève (Bernard Le Coq), officier de carrière, ne devrait pas, vu son âge évident, n'être que lieutenant !).

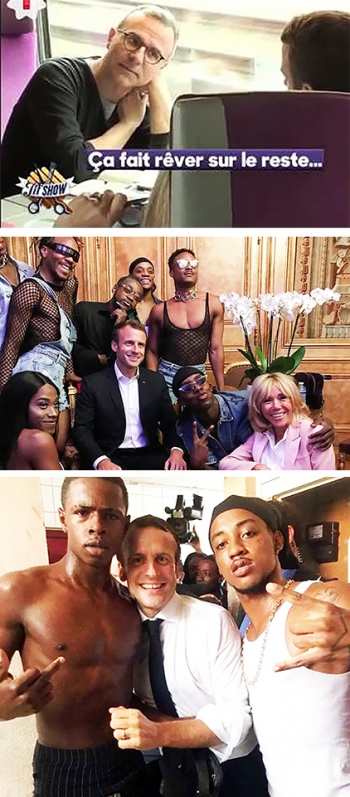

La feuille de route de l’énarque ex-fondé de pouvoir de la banque Rothschild n’est pas seulement de renforcer la soumission du pays réel (la France) au pays légal (la République) mais l’anéantissement pur et simple de ce vieux pays qui jadis s’enorgueillissait d’être la fille aînée de l’Eglise. d’où son tropisme cosmopolite et même sa « négrophilie » un tantinet lubrique signalée par l’humoriste Patrice Éboué dans une

La feuille de route de l’énarque ex-fondé de pouvoir de la banque Rothschild n’est pas seulement de renforcer la soumission du pays réel (la France) au pays légal (la République) mais l’anéantissement pur et simple de ce vieux pays qui jadis s’enorgueillissait d’être la fille aînée de l’Eglise. d’où son tropisme cosmopolite et même sa « négrophilie » un tantinet lubrique signalée par l’humoriste Patrice Éboué dans une

On se souviendra que nous aimons les textes de Jean-Paul Brighelli, son style, son expression directe et sans ambages, son érudition, son bon sens, son non-conformisme et jusqu'à la verdeur de son langage. Derrière ce talent, la subtile analyse de Brighelli, ici, va très loin. Nous ne pouvions pas ne pas la donner à lire aux lecteurs de Lafautearousseau. Il 'agit de l'avenir de la jeunesse française. Et, au point où en sont les choses, de notre culture, de notre civilisation.

On se souviendra que nous aimons les textes de Jean-Paul Brighelli, son style, son expression directe et sans ambages, son érudition, son bon sens, son non-conformisme et jusqu'à la verdeur de son langage. Derrière ce talent, la subtile analyse de Brighelli, ici, va très loin. Nous ne pouvions pas ne pas la donner à lire aux lecteurs de Lafautearousseau. Il 'agit de l'avenir de la jeunesse française. Et, au point où en sont les choses, de notre culture, de notre civilisation.

D’autant qu’être insulté par Brighelli fait partie de ses attentes esthétiques. Non seulement parce que je suis sa Némésis, qu’il convoque avec gourmandise (« « On attend impatiemment que le polémiste Jean-Paul Brighelli, passé du Point à Valeurs actuelles, toujours en avance d’une insulte sur ses petits camarades, publie, après la Fabrique du crétin, un pamphlet au vitriol sur la Fabrique des ravis de la crèche »), mais surtout parce que la position de persécuté lui sied.

D’autant qu’être insulté par Brighelli fait partie de ses attentes esthétiques. Non seulement parce que je suis sa Némésis, qu’il convoque avec gourmandise (« « On attend impatiemment que le polémiste Jean-Paul Brighelli, passé du Point à Valeurs actuelles, toujours en avance d’une insulte sur ses petits camarades, publie, après la Fabrique du crétin, un pamphlet au vitriol sur la Fabrique des ravis de la crèche »), mais surtout parce que la position de persécuté lui sied.

A vrai dire, je partage le sentiment du valet sur cette « diable de femme ! Lucifer n’est pas pire » qui, sous le couvert très actuel du « Balance ton porc », assouvit en réalité un orgueil bafoué (« Cette merveilleuse Madame de La Pommeraye s’est donc faite comme une d’entre nous… ») et sa jalousie de n’être pas autant aimée que Mademoiselle de Joncquières, pour laquelle elle éprouve le plus grand mépris : « Qui êtes-vous ? Que vous dois-je ? A quoi tient-il que je ne vous renvoie à votre tripot ? Si ce que l’on vous offre est trop pour vous, c’est trop peu pour moi ».

A vrai dire, je partage le sentiment du valet sur cette « diable de femme ! Lucifer n’est pas pire » qui, sous le couvert très actuel du « Balance ton porc », assouvit en réalité un orgueil bafoué (« Cette merveilleuse Madame de La Pommeraye s’est donc faite comme une d’entre nous… ») et sa jalousie de n’être pas autant aimée que Mademoiselle de Joncquières, pour laquelle elle éprouve le plus grand mépris : « Qui êtes-vous ? Que vous dois-je ? A quoi tient-il que je ne vous renvoie à votre tripot ? Si ce que l’on vous offre est trop pour vous, c’est trop peu pour moi ». C’est ce « mariage singulier » qu’Emmanuel Mouret nous restitue en images magnifiques et avec les dialogues mêmes de Diderot… à voir absolument, et à faire voir aux collégiens et lycéens qui ont « le siècle des Lumières » au programme…

C’est ce « mariage singulier » qu’Emmanuel Mouret nous restitue en images magnifiques et avec les dialogues mêmes de Diderot… à voir absolument, et à faire voir aux collégiens et lycéens qui ont « le siècle des Lumières » au programme…

Europe ;

Europe ; recevait Poutine à Versailles et Trump sur les Champs-Elysées pour admirer et applaudir l'armée française. Qui fêtait ses quarante ans à Chambord... Dans l'ombre du roi-chevalier. Un vrai roi, celui-là, pas une apparence ...

recevait Poutine à Versailles et Trump sur les Champs-Elysées pour admirer et applaudir l'armée française. Qui fêtait ses quarante ans à Chambord... Dans l'ombre du roi-chevalier. Un vrai roi, celui-là, pas une apparence ... La question du régime n'a jamais cessé de se poser à la France depuis la Révolution, comme en témoignent les dix-huit régimes qu’elle a connus, dont cinq républiques. Cela, Emmanuel Macron lui-même l'a compris. Il l'a dit en termes explicites, inattendus et spectaculaires. Les

La question du régime n'a jamais cessé de se poser à la France depuis la Révolution, comme en témoignent les dix-huit régimes qu’elle a connus, dont cinq républiques. Cela, Emmanuel Macron lui-même l'a compris. Il l'a dit en termes explicites, inattendus et spectaculaires. Les

On peut le penser : qu’on se souvienne en effet de la fête de la musique, qui a vu Monsieur et Madame Macron recevant publiquement à l’Élysée, et avec la plus grande familiarité, un groupe de danseurs LGBT, dont l’un portait sur son ticheurte l’inscription « Fils de migrants, noir et pédé ». Quel contraste surprenant entre la véhémence grandiose des célébrations républicaines au Louvre et à Versailles, et les gesticulations adolescentes du jeune Emmanuel et, encore dernièrement, ses effusions dans les bras de la pulpeuse présidente de la Croatie, dont la valeureuse équipe venait pourtant de perdre la coupe du monde de football !

On peut le penser : qu’on se souvienne en effet de la fête de la musique, qui a vu Monsieur et Madame Macron recevant publiquement à l’Élysée, et avec la plus grande familiarité, un groupe de danseurs LGBT, dont l’un portait sur son ticheurte l’inscription « Fils de migrants, noir et pédé ». Quel contraste surprenant entre la véhémence grandiose des célébrations républicaines au Louvre et à Versailles, et les gesticulations adolescentes du jeune Emmanuel et, encore dernièrement, ses effusions dans les bras de la pulpeuse présidente de la Croatie, dont la valeureuse équipe venait pourtant de perdre la coupe du monde de football ! Tout cela, en réalité, est à l’image de notre France : il y a encore des cloches qui sonnent dans le ciel de villages paisibles, des parents généreux, des enfants aimés et joyeux, des entrepreneurs intrépides, un superbe savoir-faire français, bref un patrimoine ancré et porteur d’avenir. Il y a aussi les caïds féodaux de la drogue, les zélateurs médiatiques d’un futur frelaté, la tourbe bourdonnante des partis politiques promoteurs d’ambitions dévoyées, et le pays en voie de désertification spirituelle, donc en danger de mort…

Tout cela, en réalité, est à l’image de notre France : il y a encore des cloches qui sonnent dans le ciel de villages paisibles, des parents généreux, des enfants aimés et joyeux, des entrepreneurs intrépides, un superbe savoir-faire français, bref un patrimoine ancré et porteur d’avenir. Il y a aussi les caïds féodaux de la drogue, les zélateurs médiatiques d’un futur frelaté, la tourbe bourdonnante des partis politiques promoteurs d’ambitions dévoyées, et le pays en voie de désertification spirituelle, donc en danger de mort…

Quand, dans la lignée des inquiétudes « de gauche » médiatisées, quelques historiens et « Insoumis » évoquent les « funestes années trente », je pense pouvoir leur rétorquer quelques choses simples, et ouvrir, au sens noble du terme, la discussion sans préjugé :

Quand, dans la lignée des inquiétudes « de gauche » médiatisées, quelques historiens et « Insoumis » évoquent les « funestes années trente », je pense pouvoir leur rétorquer quelques choses simples, et ouvrir, au sens noble du terme, la discussion sans préjugé : 4. Les problèmes contemporains, et le contexte général, sont-ils semblables à ceux d'hier ? C'est sans doute là qu'il y a, effectivement, le plus de similitudes avec les années trente : une ambiance délétère sur la scène internationale et une montée des exaspérations populaires dans nombre de pays, y compris en France, avec la rupture entre élites mondialisées et classes populaires et moyennes, entre les métropoles et les périphéries, en particulier rurales ; le retour de la question sociale, très souvent couplée à la nationale ; les « questions sociétales » qui ne sont que l'autre formulation de la crise de civilisation évoquée jadis par Thierry Maulnier (photo), Emmanuel Mounier et Jean de Fabrègues, entre autres. Mais les réponses d'aujourd'hui sont-elles forcément celles d'hier ?

4. Les problèmes contemporains, et le contexte général, sont-ils semblables à ceux d'hier ? C'est sans doute là qu'il y a, effectivement, le plus de similitudes avec les années trente : une ambiance délétère sur la scène internationale et une montée des exaspérations populaires dans nombre de pays, y compris en France, avec la rupture entre élites mondialisées et classes populaires et moyennes, entre les métropoles et les périphéries, en particulier rurales ; le retour de la question sociale, très souvent couplée à la nationale ; les « questions sociétales » qui ne sont que l'autre formulation de la crise de civilisation évoquée jadis par Thierry Maulnier (photo), Emmanuel Mounier et Jean de Fabrègues, entre autres. Mais les réponses d'aujourd'hui sont-elles forcément celles d'hier ? maurrassiens » (sans en être lui-même, malgré une légende tenace véhiculée par les hommes de Monnet, et reprise par Mauriac), en reprendra ensuite les grandes lignes dans sa Constitution de la Cinquième République et dans sa tentative (avortée) de résolution de la question sociale : l'inachèvement du règne gaullien et ses limites bien réelles, en renvoyant les principales idées des revues « hors-système » aux catacombes, ont enterré presque (ce « presque »qui laisse encore un espoir, n'est-ce pas ?) définitivement les espérances de ceux qui les animaient. Si les royalistes peuvent en concevoir quelque amertume, cela ne doit pas être une excuse pour déserter le combat intellectuel et politique et, au-delà, civilisationnel... « L'espérance, c'est le désespoir surmonté », clamait Bernanos.

maurrassiens » (sans en être lui-même, malgré une légende tenace véhiculée par les hommes de Monnet, et reprise par Mauriac), en reprendra ensuite les grandes lignes dans sa Constitution de la Cinquième République et dans sa tentative (avortée) de résolution de la question sociale : l'inachèvement du règne gaullien et ses limites bien réelles, en renvoyant les principales idées des revues « hors-système » aux catacombes, ont enterré presque (ce « presque »qui laisse encore un espoir, n'est-ce pas ?) définitivement les espérances de ceux qui les animaient. Si les royalistes peuvent en concevoir quelque amertume, cela ne doit pas être une excuse pour déserter le combat intellectuel et politique et, au-delà, civilisationnel... « L'espérance, c'est le désespoir surmonté », clamait Bernanos.