Lettre à un migrant...

Envoi de lecteur : comme dit La Fontaine : "Que t'en semble, lecteur ?..."

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Envoi de lecteur : comme dit La Fontaine : "Que t'en semble, lecteur ?..."

Ce visuel est destiné à marquer l'unité des articles du samedi et du dimanche, publiés à la suite ; articles surtout culturels, historiques, littéraires ou de société. On dirait, aujourd'hui, métapolitiques. Ce qui ne signifie pas qu’ils aient une moindre importance. LFAR |

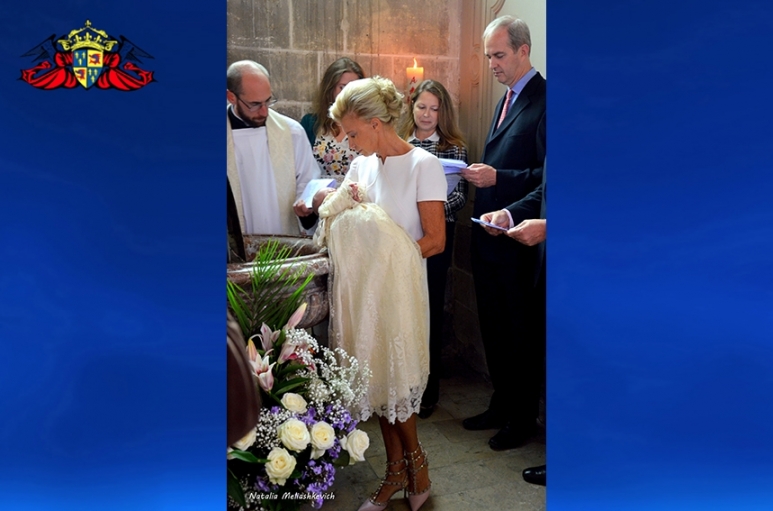

Le baptême de la Princesse Jacinthe de France, 5ème enfant du Duc et de la Duchesse de Vendôme, fut célébré le samedi 13 octobre à 14 h 30 par le père Christophe Besnier en l’église Saint Pierre de Dreux, la paroisse du Prince Jean et de sa famille. Sur cette photo (ci-dessus), Jacinthe est tenue sur les fonts baptismaux par l’une de ses marraines la Duchesse de Gramont qui était venue spécialement des Etats-Unis pour l’occasion. On reconnaît à l’arrière plan le père Besnier, la Princesse Pierre d’Arenberg et le Duc d’Angoulême, le frère cadet du Duc de Vendôme.

Le Duc et la Duchesse de Vendôme entrèrent les derniers dans l’église Saint Pierre de Dreux au côté de la Duchesse de Gramont qui tenait dans ses bras la Princesse Jacinthe, un bébé de quatre jours qui a été très sage tout au long de la cérémonie.

Le Duc et la Duchesse de Vendôme entrèrent les derniers dans l’église Saint Pierre de Dreux au côté de la Duchesse de Gramont qui tenait dans ses bras la Princesse Jacinthe, un bébé de quatre jours qui a été très sage tout au long de la cérémonie.

Pour l’occasion la jeune Princesse de France portait la précieuse robe de dentelles ivoires que la défunte Comtesse de Paris avait fait exécuter avec d’anciennes dentelles du Portugal pour les enfants du Prince Henri et de la Princesse Marie-Thérèse, alors Comte et Comtesse de Clermont.

Le sacrement de baptême, alors que le père Besnier lit des prières, les parrains et les marraines de la Princesse Jacinthe entourent les fonts baptismaux. On reconnaît de gauche à droite la Duchesse de Gramont et sa filleule, le père Besnier et le Prince Gaston qui assistait le prêtre, le comte Hervé de Solages, la Princesse Maria-Immaculata de Liechtenstein, la Princesse Pierre d’Arenberg, le Duc d’Angoulême qui représentait son fils le Prince Pierre d’Orléans absent à la cérémonie et le Duc d’Anjou, fils aîné du Comte d’Évreux.

Le sacrement de baptême, alors que le père Besnier lit des prières, les parrains et les marraines de la Princesse Jacinthe entourent les fonts baptismaux. On reconnaît de gauche à droite la Duchesse de Gramont et sa filleule, le père Besnier et le Prince Gaston qui assistait le prêtre, le comte Hervé de Solages, la Princesse Maria-Immaculata de Liechtenstein, la Princesse Pierre d’Arenberg, le Duc d’Angoulême qui représentait son fils le Prince Pierre d’Orléans absent à la cérémonie et le Duc d’Anjou, fils aîné du Comte d’Évreux.

Le Duc et la Duchesse de Vendôme lors de la cérémonie.

Moment d’intense complicité pour la Duchesse de Montpensier et sa fille la Princesse Blanche de France au côté de la Princesse Maria-Immaculata de Liechtenstein, la seconde fille de la Princesse Marie et du Prince Gundakar de Liechtenstein.

Moment d’intense complicité pour la Duchesse de Montpensier et sa fille la Princesse Blanche de France au côté de la Princesse Maria-Immaculata de Liechtenstein, la seconde fille de la Princesse Marie et du Prince Gundakar de Liechtenstein.

Le Prince Charles-Philippe, Duc d’Anjou, embrasse chaleureusement la Duchesse de Vendôme lors de son arrivée dans l’église Saint Pierre sous le regard de la Princesse Maria-Immaculata de Liechtenstein.

Le Prince Charles-Philippe, Duc d’Anjou, embrasse chaleureusement la Duchesse de Vendôme lors de son arrivée dans l’église Saint Pierre sous le regard de la Princesse Maria-Immaculata de Liechtenstein.

La princesse Antoinette de France et sa cousine la Princesse Maria-Immaculata de Liechtenstein.

Le Prince Gaston a pris très à coeur son rôle d’enfant de choeur pour le baptême de sa petite-soeur Jacinthe.

LANCEMENT LE 24 OCTOBRE 2018 (416 pages, 23€)

LANCEMENT LE 24 OCTOBRE 2018 (416 pages, 23€)

Plus d’un demi-siècle après l’indépendance de l’Algérie, est-il possible de raconter sans manichéisme et sans œillères la guerre au terme de laquelle un territoire ayant vécu cent trente ans sous le drapeau français est devenu un État souverain

La conquête et la colonisation au XIXe siècle, le statut des différentes communautés au XXe siècle, le terrible conflit qui ensanglanta l’Algérie et parfois la métropole de 1954 à 1962, tout est matière, aujourd’hui, aux idées toutes faites et aux jugements réducteurs.

Avec ce livre, Jean Sévillia affronte cette histoire telle qu’elle fut : celle d’une déchirure dramatique où aucun camp n’a eu le monopole de l’innocence ou de la culpabilité, et où Français et Algériens ont tous perdu quelque chose, même s’ils l’ignorent ou le nient.

Avec ce livre, Jean Sévillia affronte cette histoire telle qu’elle fut : celle d’une déchirure dramatique où aucun camp n’a eu le monopole de l’innocence ou de la culpabilité, et où Français et Algériens ont tous perdu quelque chose, même s’ils l’ignorent ou le nient.

Journaliste, essayiste et historien, auteur de nombreux ouvrages qui ont été des succès de librairie (Zita impératrice courage, Le Terrorisme intellectuel, Historiquement correct, Historiquement incorrect, Histoire passionnée de la France), Jean Sévillia est chroniqueur au Figaro Magazine et membre du conseil scientifique du Figaro Histoire. ■

Par Guilhem de Tarlé

A l’affiche : I Feel Good, un film de Benoît Delépine et Gustave Kervern, avec Jean Dujardin (Jacques) et Yolande Moreau (Monique).

I Feel Good, et moi je me suis senti très mal durant la projection en anticipant la fureur de mon épouse qui ne voulait pas aller voir ce film.

C'est vrai que la bande annonce était plutôt dissuasive, à la réplique près sur Karl Marx... « c'est pas (lui) qui va aider à avoir un jacuzzi ou une pergola ».

Le début est peut-être plaisant, à entendre les boniments de Jacques ; mais c'est ensuite un grand n'importe quoi qui m'a mis très en colère, et j'en veux à ce critique favorable d'une télé amie qui m'a ainsi fourvoyé.

Je l'aurais donc jeté à la poubelle, lui et sa pochade, si celle-ci n'avait comporté une condamnation nette du communisme, avec « ses 100.000 morts et son drapeau rouge du sang de ses victimes ».

A tout péché miséricorde pardonne Jacques, dont les parents étaient communistes, qui confesse, avec honte, avoir lui-même été partisan de Bernard Tapie !

A tout péché miséricorde pardonne Jacques, dont les parents étaient communistes, qui confesse, avec honte, avoir lui-même été partisan de Bernard Tapie !

Ces réflexions justes, et Yolande Moreau, antisexy mais vraie gauchiste (ça va souvent de pair), ne m'empêchent pas de vous recommander de ne pas vous laisser prendre par le baratin de Jean Dujardin et d'éviter ce long-métrage en l’abandonnant dans la recyclerie-déchetterie d'Emmaüs pilotée par Monique.

Quant à l'abbé Pierre... au risque déplaire je rappellerais ses sympathies très à gauche, qui ne fit preuve publiquement d'aucune charité chrétienne lors des règlements de compte de l'épuration, ni pour les soldats morts en Indochine (il vota avec les communistes contre les crédits de rapatriement), ni pour les pieds-noirs et harkis abandonnés ou rapatriés d'Algérie, et je n'ai pas connaissance qu'il s'insurgeât contre le vote de L'IVG. ■

Quant à l'abbé Pierre... au risque déplaire je rappellerais ses sympathies très à gauche, qui ne fit preuve publiquement d'aucune charité chrétienne lors des règlements de compte de l'épuration, ni pour les soldats morts en Indochine (il vota avec les communistes contre les crédits de rapatriement), ni pour les pieds-noirs et harkis abandonnés ou rapatriés d'Algérie, et je n'ai pas connaissance qu'il s'insurgeât contre le vote de L'IVG. ■

PS : vous pouvez retrouver ce « commentaire » et plusieurs dizaines d’autres sur mon blog Je ciné mate.

L’essentiel, aujourd’hui, ce sont, sur fond de Brexit, les élections européennes qui se profilent — seules élections prévues en 2019. On sait combien nos compatriotes, comme la plupart des autres peuples européens, les boudent d’ordinaire, tout simplement parce qu’ils ne perçoivent pas, à raison, la légitimité des députés européens, à tort, leur pouvoir de nuisance.

Or, si ces élections revêtent pour Macron une telle importance, c’est pour plusieurs raisons, tant de politique intérieure que de politique internationale, ce qui est normal, puisque l’enjeu européen est transversal.

Macron s’est tout d’abord aperçu, assez rapidement, être le seul Européen, non seulement en France, où le parti de l’étranger domine largement le pays légal et les médias, mais plus encore en Europe même, d’où son échec à persuader nos partenaires de l’intérêt de listes européennes et non plus nationales. Merkel est d’ailleurs généralement restée de marbre face à toutes ses avances vers plus un plus grand fédéralisme, qui impliquerait, pour l’Allemagne, plus de responsabilités et donc de sacrifices, notamment financiers.

Elle n’a jusque-là accordé à Macron, notamment sur la question de doter la zone euro d’une capacité budgétaire et d’un ministre des finances, que des satisfactions purement verbales, particulièrement humiliantes. Manifestement, imposer en France des réformes réclamées par Bruxelles et Berlin n’a pas suffi à notre président pour imposer sa crédibilité, si bien qu’il ne pèse dans la négociation sur l’Union économique et monétaire que d’un simple poids plume… Et ce n’est pas aujourd’hui, où elle est dans son propre pays l’objet de vives critiques au sein de son propre camp – toujours l’effet du million de migrants qu’elle a imposés à son peuple –, que Merkel prendra un quelconque risque politique pour plaire à un jeune homme trop pressé qui prend ses désirs pour des réalités. Et dont l’aura internationale pâlit aussi vite qu’elle s’était mise à étinceler.

Elle n’a jusque-là accordé à Macron, notamment sur la question de doter la zone euro d’une capacité budgétaire et d’un ministre des finances, que des satisfactions purement verbales, particulièrement humiliantes. Manifestement, imposer en France des réformes réclamées par Bruxelles et Berlin n’a pas suffi à notre président pour imposer sa crédibilité, si bien qu’il ne pèse dans la négociation sur l’Union économique et monétaire que d’un simple poids plume… Et ce n’est pas aujourd’hui, où elle est dans son propre pays l’objet de vives critiques au sein de son propre camp – toujours l’effet du million de migrants qu’elle a imposés à son peuple –, que Merkel prendra un quelconque risque politique pour plaire à un jeune homme trop pressé qui prend ses désirs pour des réalités. Et dont l’aura internationale pâlit aussi vite qu’elle s’était mise à étinceler.

On comprend que, dans ces conditions, Macron, dont la politique tarde également à séduire les Français, c’est le moins qu’on puisse dire au vu des sondages, ait décidé de faire de ces élections un enjeu crucial, espérant pouvoir ainsi redorer son blason auprès des Français comme auprès des Européens, en cas de large victoire des listes d’En Marche. D’autant – l’enjeu européen traverse nos politiques intérieure et extérieure – que différentes élections législatives, ces derniers mois, ont montré ou confirmé un réveil des peuples européens, que les menaces du Parlement, comme de la Commission, contre notamment les peuples hongrois et polonais, n’ont pas su enrayer. C’est ainsi que le peuple italien a décidé lui aussi de reprendre son destin en main en portant au pouvoir une coalition qui refuse de se laisser intimider. Macron se considère dès lors en première ligne pour défendre « nos valeurs », ce qui, à coup sûr, n’est pas pour lui déplaire, même si notre Don Quichotte est condamné à des rodomontades qui ne préoccupent personne, mais dont les conséquences, du moins en Europe, est de faire apparaître la France dans toute son arrogance de donneuse de leçons universelles, notamment auprès des peuples italien et hongrois.

On comprend que, dans ces conditions, Macron, dont la politique tarde également à séduire les Français, c’est le moins qu’on puisse dire au vu des sondages, ait décidé de faire de ces élections un enjeu crucial, espérant pouvoir ainsi redorer son blason auprès des Français comme auprès des Européens, en cas de large victoire des listes d’En Marche. D’autant – l’enjeu européen traverse nos politiques intérieure et extérieure – que différentes élections législatives, ces derniers mois, ont montré ou confirmé un réveil des peuples européens, que les menaces du Parlement, comme de la Commission, contre notamment les peuples hongrois et polonais, n’ont pas su enrayer. C’est ainsi que le peuple italien a décidé lui aussi de reprendre son destin en main en portant au pouvoir une coalition qui refuse de se laisser intimider. Macron se considère dès lors en première ligne pour défendre « nos valeurs », ce qui, à coup sûr, n’est pas pour lui déplaire, même si notre Don Quichotte est condamné à des rodomontades qui ne préoccupent personne, mais dont les conséquences, du moins en Europe, est de faire apparaître la France dans toute son arrogance de donneuse de leçons universelles, notamment auprès des peuples italien et hongrois.

On comprend aussi pourquoi il est dans l’obligation de durcir le trait entre les progressistes, dont il se proclame le héraut, et les nationalistes, qu’il n’a eu de cesse, depuis son élection, dès son premier discours à Versailles, en juillet 2017, à celui qu’il a prononcé à l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre dernier, de fustiger comme les ennemis même du genre humain.

Certes, tous les nationalismes ne se valent pas et ne sont pas également enviables. En revanche, toutes les nations ont droit au respect de leur identité et de leur souveraineté. En dramatisant l’opposition du point de vue progressiste – c’est-à-dire du point de vue mondialiste –, Macron, en courtier de l’oligarchie internationale, cherche à faire peur aux Français, pour mieux les diviser.

Car c’est bien sur les registres de la peur et de la division qu’il joue, quitte à exclure de la communauté nationale les Français qui voteraient pour des listes patriotes. On dira qu’il joue aussi explicitement la prudence, quitte à se faire taper sur les doigts par les associations immigrationnistes, en n’accueillant en France qu’à l’unité près, pour ne pas alimenter le populisme et le vote nationaliste, le nombre de migrants déversés par l’Aquarius en Europe ? Personne n’est dupe : nos frontières sont grandes ouvertes et le nombre des reconduites à la frontière des déboutés du droit d’asile toujours aussi insignifiant.

Car c’est bien sur les registres de la peur et de la division qu’il joue, quitte à exclure de la communauté nationale les Français qui voteraient pour des listes patriotes. On dira qu’il joue aussi explicitement la prudence, quitte à se faire taper sur les doigts par les associations immigrationnistes, en n’accueillant en France qu’à l’unité près, pour ne pas alimenter le populisme et le vote nationaliste, le nombre de migrants déversés par l’Aquarius en Europe ? Personne n’est dupe : nos frontières sont grandes ouvertes et le nombre des reconduites à la frontière des déboutés du droit d’asile toujours aussi insignifiant.

L’Europe légale, derrière Macron, aurait-elle vraiment peur d’une majorité eurosceptique au futur Parlement européen ? La chose ne serait évidemment pas pour nous déplaire même si une telle majorité risquerait bientôt de se fracasser sur le principe de réalité : les intérêts divergents des nations composant l’Union européenne, et dont la résolution ne demande pas d’être étouffés dans cette prison des peuples qu’est devenue l’Europe, mais réclame ces négociations et ces compromis bi- ou multilatéraux qui ont toujours fait les rapports entre États.

Toutefois, une telle majorité permettrait peut-être de briser le carcan institutionnel. Car c’est évidemment de l’intérieur, surtout pour un pays de premier plan comme la France, qu’il convient de détruire l’Europe de Bruxelles. Quoi qu’il en soit, Macron fera tout pour éviter que la France ne participe de ce grand mouvement de libération des peuples qui se dessine peu à peu sur le continent. Sa dramatisation des enjeux favorise l’appel à une vaste coalition progressiste intégrant la droite d’En Marche – non seulement l’UDI, prête à manger à tous les râteliers, mais, chez Les Républicains, pour faire court, la sensibilité juppéiste – contre la résurgence de la peste brune. Il n’est pas certain toutefois que les cibles potentielles des sirènes macronniennes ne fassent pas la sourde oreille à un Macron continuant de dévisser dans les sondages, et préfèrent jouer leur carte.

Peu importent du reste ces calculs politiciens. L’essentiel sera le nombre de députés patriotes que les Français enverront à Strasbourg, que ce soit, comme c’est peu probable, et peu souhaitable, sur une liste unique, ou plutôt, sur plusieurs. Sachons en tout cas que la clique au pouvoir n’épargnera rien aux patriotes pour les empêcher de triompher : puisqu’ils sont l’ennemi du genre humain, tout n’est-il pas permis à leur encontre, du harcèlement judiciaire à l’intimidation, de la lutte contre les prétendues fausses nouvelles à la persécution politique, voire l’élimination ou l’interdiction de listes déplaisant au pouvoir en place ? ■

Peu importent du reste ces calculs politiciens. L’essentiel sera le nombre de députés patriotes que les Français enverront à Strasbourg, que ce soit, comme c’est peu probable, et peu souhaitable, sur une liste unique, ou plutôt, sur plusieurs. Sachons en tout cas que la clique au pouvoir n’épargnera rien aux patriotes pour les empêcher de triompher : puisqu’ils sont l’ennemi du genre humain, tout n’est-il pas permis à leur encontre, du harcèlement judiciaire à l’intimidation, de la lutte contre les prétendues fausses nouvelles à la persécution politique, voire l’élimination ou l’interdiction de listes déplaisant au pouvoir en place ? ■

Par Frédéric de Natal

7 octobre, les Brésiliens retiennent leur souffle. Tout au long de la journée, ils ont été des millions à se déplacer pour renouveler les 513 députés du parlement et autres élus provinciaux. Les résultats tombent un à un. Le Parti Social-Libéral du candidat Jair Bolsonaro rafle la mise avec 52 sièges, se positionnant comme le premier parti d’opposition du pays juste derrière le Parti des Travailleurs qu’il talonne de peu. Parmi tous les candidats élus, un nom a retenu particulièrement l’attention des médias. Celui d’un membre de la maison impériale.

« Le prince ». C’est ainsi que Luiz-Philippe d’Orléans-Bragance (photo) est surnommé par les Brésiliens. A 49 ans, ce descendant des deux empereurs du Brésil, dont la monarchie n’a pas excédé sept décennies d’existence entre 1822 et 1889, a été l’objet de toutes les passions. Notamment dans la mouvance monarchiste qui s’est largement divisée sur son engagement au côté d’un parti dirigé par un leader aux déclarations controversées. Luiz-Philippe a été de tous les combats politiques. En septembre 2016, il précipite même avec son mouvement politique, Acorda Brasil, la chute de la présidente Dilma Rousseff, destituée lors d’un vote parlementaire. Le destin de cet entrepreneur, partisan d’une économie libérale, est en marche.

« Le prince ». C’est ainsi que Luiz-Philippe d’Orléans-Bragance (photo) est surnommé par les Brésiliens. A 49 ans, ce descendant des deux empereurs du Brésil, dont la monarchie n’a pas excédé sept décennies d’existence entre 1822 et 1889, a été l’objet de toutes les passions. Notamment dans la mouvance monarchiste qui s’est largement divisée sur son engagement au côté d’un parti dirigé par un leader aux déclarations controversées. Luiz-Philippe a été de tous les combats politiques. En septembre 2016, il précipite même avec son mouvement politique, Acorda Brasil, la chute de la présidente Dilma Rousseff, destituée lors d’un vote parlementaire. Le destin de cet entrepreneur, partisan d’une économie libérale, est en marche.

Derrière lui une « machine de guerre » prête à suivre ce membre de la dynastie impériale qui incarne le renouveau du monarchisme brésilien, moribond depuis l’échec de la restauration de l’empire lors du référendum de 1993. Lorsqu’il annonce son engagement au côté de Jair Bolsonaro, le prince a déjà fait éditer un livre à succès quelques mois auparavant Pourquoi le Brésil est-il un pays arriéré? – que faire pour entrer enfin au XXIe siècle et a participé à toutes les manifestations anticorruptions.

Friands de réseaux sociaux, les monarchistes sont extrêmement bien organisés et vont rapidement couvrir autant la campagne du prince que celle du Parti-Social Libéral (PSL). Notamment parmi les plus conservateurs d’entre eux, ce que l’on nomme les Vassouras, du nom de cette branche qui revendique le trône et dont l’octogénaire Louis-Gaston est le chef de la maison impériale. Dans le sang de Luiz-Philippe coule celui de Louis-Philippe Ier, roi des Français. Il n’hésite pas à mouiller ses chemises, multiplie les meetings et les conférences en caméra sur Facebook. Pressenti pour être même le futur vice-président au côté de Bolsonaro, le prince marque des points. Sa famille aussi. Le 3 avril, Dom Bertrand, le frère du prétendant au trône, appelle autant ses partisans que ses concitoyens à « prendre les rues du Nord au Sud du Brésil ».

Discrètement et sans prendre position afin de rester dans le principe de neutralité qui s’impose, la famille impériale s’est lancée dans la bataille. Refus du mariage pour tous, critique de l’avortement, défense de la religion catholique, le Parti des Travailleurs, une extrême-gauche responsable de tous les maux du pays. Le programme de Jair Bolsonaro (photo) auquel adhère le prince Luiz-Philippe qui répète, lors de toutes ses interview et à satiété, qu’il est « un homme libre ». Non dynaste suite au mariage inégal de son père, il préserve ainsi la famille impériale de toutes collusions avec le PSL dont il porte les couleurs mais ne se prive pas de prendre la parole en pleine rue. Lors d’une importante manifestation pro-vie, 2 jours avant le scrutin, le prince Dom Bertrand a harangué ses partisans du haut d’un char, dont la plupart était habillée d’un tee-shirt orné du portrait de Bolsonaro et agitait l’ancien drapeau impérial. Une proximité entre le PSL et la branche des Vassouras difficile à ignorer. D’ailleurs le communiqué officiel de la maison impériale, à la veille du scrutin, ne faisant pas mystère de son choix, « invitant tous les monarchistes et tous les Brésiliens à empêcher une nouvelle dictature vénézuélienne de s’installer au Brésil ».

Discrètement et sans prendre position afin de rester dans le principe de neutralité qui s’impose, la famille impériale s’est lancée dans la bataille. Refus du mariage pour tous, critique de l’avortement, défense de la religion catholique, le Parti des Travailleurs, une extrême-gauche responsable de tous les maux du pays. Le programme de Jair Bolsonaro (photo) auquel adhère le prince Luiz-Philippe qui répète, lors de toutes ses interview et à satiété, qu’il est « un homme libre ». Non dynaste suite au mariage inégal de son père, il préserve ainsi la famille impériale de toutes collusions avec le PSL dont il porte les couleurs mais ne se prive pas de prendre la parole en pleine rue. Lors d’une importante manifestation pro-vie, 2 jours avant le scrutin, le prince Dom Bertrand a harangué ses partisans du haut d’un char, dont la plupart était habillée d’un tee-shirt orné du portrait de Bolsonaro et agitait l’ancien drapeau impérial. Une proximité entre le PSL et la branche des Vassouras difficile à ignorer. D’ailleurs le communiqué officiel de la maison impériale, à la veille du scrutin, ne faisant pas mystère de son choix, « invitant tous les monarchistes et tous les Brésiliens à empêcher une nouvelle dictature vénézuélienne de s’installer au Brésil ».

112 000 voix plus tard, le nouveau député de Sao Paulo entend porter la voix d’un nouveau Brésil conservateur et de l’idée monarchique au sein d’un hémicycle qui a brisé le blason de sa maison lors d’un coup d’état. « La monarchie, qui a bien plus de vertus que la République, fait partie de l’identité nationale. Plus nous nous éloignons de cette identité, plus l’état se désagrège » déclare le prince Luiz-Philippe, mandaté par le « Trump brésilien » pour aider à la rédaction d’une nouvelle constitution. Un nouveau pari sur l’avenir pour les Vassouras, décidément bien proches de Jair Bolsonaro. ■

Initialement publié sur le site de L’incorrect.

C'est tout particulièrement Jean-Sébastien Ferjou, le directeur d'Atlantico, qui a l'esprit politique.

C'est tout particulièrement Jean-Sébastien Ferjou, le directeur d'Atlantico, qui a l'esprit politique.

Coqueluche des débats télévisés, sa capacité d'analyse les domine largement.

Très souvent - mais pas toujours - ses idées nous semblent très justes. A suivre ! LFAR

Merci à Jean de Maistre

Depuis que la Turquie a envahi le nord-ouest de la Syrie pour en chasser les Kurdes, les djihadistes sont chez eux dans la province d’Idleb. Une partie d’entre eux est passée sous pavillon et financement turcs. Elle contrôle environ 30% de la province, dont la fameuse ville d’Affrin, reprise aux Kurdes après de violents combats.

Les 70% restants sont occupés par l’ex branche syrienne d’Al-Qaïda (ex front al-Nosra également), appelée en ce moment Hayat Tahrir al-Cham (HTC). Très entraînés après 7 ans de guerre, bien armés, les 10 000 hommes qui composent ce groupe n’ont aucunement l’intention de passer sous contrôle turc.

Alors que l’armée syrienne préparait cet été une grande offensive contre Idleb, Vladimir Poutine a jugé plus prudent de l’ajourner et de parler avec Erdogan qui menaçait de s’opposer par la force à une éventuelle attaque syrienne.

Cet attentisme était rendu d’autant plus nécessaire que les Américains avaient averti qu’ils interviendraient contre l’armée syrienne en cas d’attaque chimique. La ficelle était un peu grosse. On sait depuis la grande bataille de la Ghouta, la banlieue de Damas, que les islamistes possèdent d’importantes quantités de chlore et que la mise en scène d’une pseudo attaque chimique est assez aisée. Elle l’est d’autant plus que les medias occidentaux ne sont pas très regardants sur la véracité des faits depuis le début de la guerre…

La ficelle était si grosse que les Américains ont élargi leur possibilité d’intervention au cas « de grave crise humanitaire » ! Autant dire qu’ils se réservent le droit d’intervenir où ils veulent quand ils veulent. On le savait, mais maintenant c’est officiel.

Poutine et Erdogan sont parvenus à un accord le 17 septembre dernier à Sotchi. En échange de l’annulation de l’offensive, une zone tampon de 15 à 20 km de large est créée sur le pourtour de la province. Les djihadistes devront se retirer de cette zone avec retrait définitif de leurs armes lourdes.

Les Syriens n’ont guère été enthousiasmés par cet accord qu’ils jugent trop favorable à la Turquie. Celle-ci, au fond, souhaitent annexer cette province, comme elle l’avait fait, avec la complicité du Front populaire, pour le sandjak d’Alexandrette en 1937.

Mais Poutine a préféré gagner du temps, ne pas se fâcher avec Ankara et laisser Erdogan se débrouiller avec les djihadistes. De plus, cette zone tampon permettra à ses bases de Tartous (photo) et de Hmeimim de ne plus subir d’assauts de drones.

Mais Poutine a préféré gagner du temps, ne pas se fâcher avec Ankara et laisser Erdogan se débrouiller avec les djihadistes. De plus, cette zone tampon permettra à ses bases de Tartous (photo) et de Hmeimim de ne plus subir d’assauts de drones.

Comme on s’en doute, HTC a refusé d’approuver cet accord. Plusieurs dirigeants de ce groupe, parmi les plus durs, ont opportunément été assassinés depuis, d’autres ont été arrêtés et croupissent dans les geôles d’Idleb. Les djihadistes, sachant qu’ils ne sortiraient pas vivants d’un bras de fer avec les Turcs ont alors commencé leur retrait.

Les occidentaux observent avec inquiétude cette bonne entente russo-turque et ont brocardé cet accord. De toute façon leur voix ne compte guère.

Les occidentaux observent avec inquiétude cette bonne entente russo-turque et ont brocardé cet accord. De toute façon leur voix ne compte guère.

C’est Damas qui est amer. Et Bachar a rappelé que tout cela n’était que provisoire et qu’Idleb serait un jour reconquise par l’armée syrienne.

Le dossier est loin d’être clos. ■

Retrouvez l'ensemble des chroniques syriennes d'Antoine de Lacoste dans notre catégorie Actualité Monde.

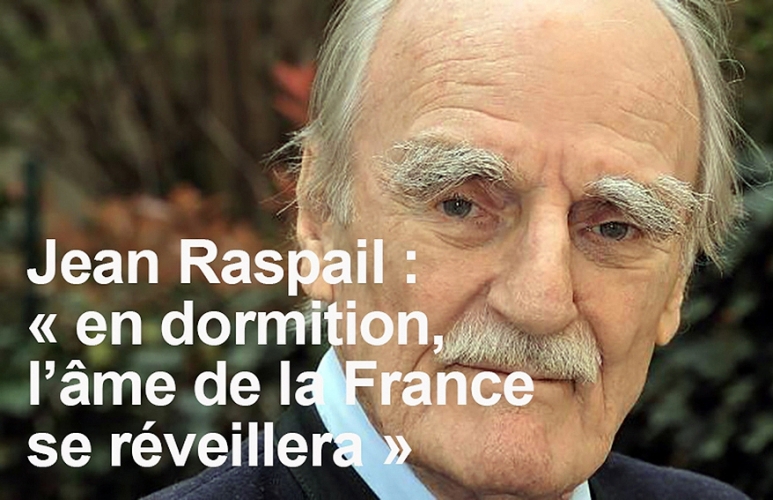

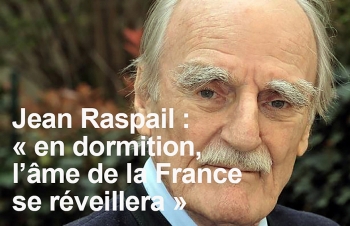

Jean Raspail aux Baux de Provence en 1983. À ses côtés, Pierre Chauvet, Pierre Pujo, Gérard de Gubernatis

Jean Raspail répond aux questions de François Davin et Pierre Builly

Nous l'avons connu d'abord par ses livres. Aux Baux 76, nous l'avons entendu nous dire sa confiance dans une certaine remise en cause des conformismes intellectuels régnants. Et son espérance rejoignait la nôtre sans qu'il fût besoin que Jean Raspail appartînt à l'Action Française : ce discours figure dans Boulevard Raspail, son dernier livre.

On appréciera le tour très libre, très peu formel, de l'entretien qu'il a accordé à François Davin et Pierre Builly.

Si Jean Raspail laisse des questions sans réponse c'est que notre famille d'esprit n'a que peu de goût pour les idéologies et les systèmes. Sur les réalités à défendre, l'accord ne va-t-il pas de soi ?

• Une de vos anciennes chroniques du Figaro m'a particulièrement marqué. Elle date d'environ deux ans, s'intitulait « les signes noirs » et me paraissait assez bien refléter ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous avez mis dans le « Camp des Saints » ce que vous avez exprimé dans la « Hache des Steppes » et dans le « Jeu du Roi ». Au-delà de la péripétie électoraliste, au-delà du jeu des forces politiques proprement dites, ce que nous pourrions appeler le pays légal, il y a un danger, un risque de déliquescence pour la société française dans toutes ses composantes qui étaient jusque-là restées organisées : par exemple l'éducation, la justice, l'armée, etc. ...

• Une de vos anciennes chroniques du Figaro m'a particulièrement marqué. Elle date d'environ deux ans, s'intitulait « les signes noirs » et me paraissait assez bien refléter ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous avez mis dans le « Camp des Saints » ce que vous avez exprimé dans la « Hache des Steppes » et dans le « Jeu du Roi ». Au-delà de la péripétie électoraliste, au-delà du jeu des forces politiques proprement dites, ce que nous pourrions appeler le pays légal, il y a un danger, un risque de déliquescence pour la société française dans toutes ses composantes qui étaient jusque-là restées organisées : par exemple l'éducation, la justice, l'armée, etc. ...

Jean Raspail - Si ma mémoire est bonne, j'ai écrit à ce moment-là, et je le crois toujours, que peu à peu des hiérarchies parallèles se sont établies au sein de toutes les organisations sociales : l'armée, l'enseignement, la Justice, l'Eglise. Il me semblait que personne ne le disait à ce moment-là. J'ai eu un petit peu d'avance sur les autres. Pas tout seul d'ailleurs.

En effet, vos livres et vos chroniques ont fait irruption dans le marécage, pratiquement les seuls à l’époque. Aujourd'hui il y a beaucoup de monde qui évoque ces sujets.

Actuellement les signes dont j'ai parlé me semblent connus de l'opinion, qu'il s'agisse de l'opinion modérée ou majoritaire, comme vous voudrez, ou même, peut-être, d'une partie de la gauche. Ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est qu'il n’y a pas de réaction réelle. Tout se passant au niveau politique, plus rien ne se passe au niveau - comment dirais-je ? - des âmes, comme si les pouvoirs en place ne prenaient pas en compte l'âme de la nation. Et cela c’est ce qu’il va falloir essayer de dire. Je prétends par exemple que la jeunesse est complètement abandonnée à elle-même. Il y a des tas de gens qui s'occupent d'elle, les sports, par exemple, ne sont pas mal gérés, l’Education nationale représente un budget énorme … Je me souviens qu'Herzog me disait, alors qu'il était Secrétaire d'Etat à la Jeunesse et aux Sports, que l'argent ne lui manquait pas pour construire des piscines ou des stades, qu'il y en avait partout mais que c'était l'âme qui manquait pour y aller. Il en est ainsi dans tous les domaines. Or, à moins de ne plus être en démocratie libérale, est-ce qu'un gouvernement pourrait avoir un pouvoir sur les hommes ?

Est-ce que la nature de la démocratie libérale n'est pas de susciter autour d'elle des contre-pouvoirs ?

Certainement cela tient à la nature de la démocratie libérale. D'ailleurs, j'en parle dans les chroniques que j'écris actuellement. J'en ai déjà fait trois. Il en paraît une par mois. J'ai écrit « jeunesse et démocratie », « rites et démocratie », « patrie et démocratie ». Après je ferai « races et démocratie », « Famille et Démocratie », etc. ... toute une série pour savoir où la démocratie peut être bonne... Personnellement, je ne suis pas fasciste, je ne considère pas qu'une démocratie est forcément mauvaise.

Tout dépend de ce que vous entendez par démocratie.

C'est ce que j'essaie de définir. Pour clarifier ma pensée, disons simplement que je ne suis pas du tout un théoricien, que j'essaie d'être un écrivain qui réfléchit sur les problèmes de ce temps.

Vous ne résolvez encore rien. Vous dites : on connaît les signes mais il y aura une nouvelle étape à franchir. Connaîtrait-on les causes de ces signes, que l'on connaîtrait le remède. Mais le remède ne sera connu que lorsqu'on aura une version claire des causes. Que faire pour en sortir ? Jusqu'à présent vous ne voyez pas le comment.

Ce qui est embêtant. Il semblerait qu'en ce moment la fameuse distinction de Maurras entre le pays réel et le pays légal n'est plus vraie. Le pays profond ou réel n'est pas du tout traversé par les mêmes courants de sentiment, d'enracinement. On se trouve devant un pays, il n'est pas le seul d'ailleurs, qui était jusqu'à il y a, au fond, peu de temps, industrialisé à 5%. Aujourd'hui le pays réel ou profond, ça ne veut plus dire grand-chose quand on voit par exemple Sarcelles ou n'importe quoi d'autre, toutes ces immenses banlieues ou cette région parisienne où vivent quand même 25% des Français. Je connais bien mon village en Provence que j'habite six mois de l'année. Je suis certain que c'est le pays réel. J'entends mes socialistes au bistrot. Ils feraient rougir Rocard et Mitterrand. Quant au pays profond, il n'est plus tellement profond. Il est devenu d'une effroyable superficialité; on ne sait plus trop par quel bout le prendre.

Oui, mais vous dites que la solution ne paraît pas résider dans le libéralisme avancé.

Probablement pas.

Vous dites je vois les signes, j'étudie les signes ...

Je crois que c'est le privilège de l'écrivain. Comme il n'a pas d'œillères, il a plus de liberté pour juger les choses d'un peu haut. Il n'est pas obligé de rédiger un article de journal tous les jours.

Votre héros du « Jeu du Roi » en vient à sortir du monde et à se créer un royaume intérieur. Je crois percevoir en lui un fond de découragement ou de pessimisme. Est-ce un peu vous ou uniquement un personnage ?

Il y a une certaine : ambiguïté du personnage. Tous les romanciers vous le diront, il y a une part probablement de l'auteur, on ne sait pas très bien où elle est, elle peut se trouver un peu partout. Ce n'est pas explicable. D'autre part un romancier n'écrit pas une histoire que mène uniquement un désir démonstratif. Vous avez vu Dutourd dernièrement. Vous lui avez parlé de Mascareigne. Eh bien ! Il a répondu la même chose.

Je ne pense pas que mon héros soit pessimiste dans cette histoire. Je pense que l'univers qu'il trouve ne lui convient pas : il s'en est fabriqué un autre et comme en l'occurrence ce jeune garçon puis cet homme était comme une espèce de romantique d'épopée, habité par la notion, le souci dont sont animés ce que j'appelle, moi, tous hommes bien nés sans aucune référence, bien sûr, à l'aristocratie, il a en définitive une attitude de dépassement qui est la réalisation de la part du divin dans chacun d'entre nous. Or, ne trouvant pas cela dans la société où il vivait, il s'est bâti un univers à part. Ce n'est pas une idée fondamentalement originale. Il y a d'autres romanciers qui ont décrit des choses de ce genre. Je ne sais pas politiquement où en est Julien Gracq. Peu importe. Mais dans « Le Rivage des Syrtes », il y a un peu le même souci de dépassement qu'on ne peut plus trouver dans le monde où nous sommes.

L'important n'est-ce pas la transmission du flambeau ?

Une transmission c'est la flamme qui passe. A la fin du « Jeu du Roi », Jean-Marie parle aussi à l'adolescent : « le jeu s'emparera de ta vie ». Tant que la flamme brûle, l'idée n'est pas morte, l'espoir non plus.

Dans votre livre la révolution s'est installée.

On me l'a reproché. Certains critiques ont écrit : c'est dommage, il a démoli une partie de son livre en faisant redescendre le lecteur du rêve à la réalité. C'est un reproche qui est presque justifié mais je voyais le livre de cette façon.

Votre héros pense peut-être que la contre-révolution exige une réaction sur soi-même.

Il faut le comprendre:ce n'est pas un politique. C'est un homme qui réagit. Je crois pourtant qu'il a des justifications politiques; il est dans une situation telle qu'il doit bâtir l'arche et transmettre le flambeau. C'est un peu ce que fait cette droite qu'on appelle extrême. Qui disait qu'il y avait dans l'extrême-droite la fascination du flambeau à transmettre et ce sentiment de l'infime minorité qui détient la vérité ? Je suis certain qu'il y a beaucoup de Français non-engagés politiquement qui éprouvent la même impression.

La morosité. le marasme ?

Non, mais l'idée de celte pérennité de l'homme et de la part merveilleuse qu'i! doit assumer. Je suis certain que beaucoup le pensent. Seulement comme dans la société moderne c'est de plus en plus difficile à réaliser, il reste le repliement à l'intérieur de soi-même ; qui ne veut pas dire du tout renoncement. En fait, c'est un enrichissement personnel.

Cette attitude ne suppose-t-elle pas un minimum de lutte, de présence dans le monde ?

Cela veut-il dire quelque chose à ce moment-là ? On m'a posé la même question à propos du « Camp des Saints » qui se termine de façon catastrophique. Tous mes livres ont, c'est vrai, un certain fondement politique. Mais ce sont des romans, non pas des messages, ni des encouragements. Au fond c'est peut-être ce que les gens recherchent, surtout les jeunes gens. Je n'ai pas à le faire pourtant.

Votre vocation est plutôt d'attirer l'attention. A propos du « Camp des Saint » justement j'ai vu à la télévision votre tribune avec Max Gallo. Je crois qu'il vous a demandé : « Que préconisez-vous contre cette masse qui arrive ? Envoyer une bombe ou quelque chose d'approchant? Et vous vous êtes un peu réfugié dans : « Moi, je suis écrivain ». Au fond vous avez fait disparaître encore un peu votre responsabilité.

Je n'ai pas voulu me laisser entraîner sur ce terrain. Le « Camp des Saints » est une histoire. Ce n'est pas non plus une réponse. Quand on me dit : faut-il les tuer tous, les passer au napalm ou leur envoyer la bombe atomique ? Je ne peux pas répondre oui. C'est quand même plus subtil. Alors j'ai essayé de dire que le « Camp des Saints » est un livre symbolique. Dans l'introduction je dis : ça se passera mais ça ne se passera pas exactement comme ça. En tout cas c'est un problème qui est de plus en plus précis et présent. Qui doit assumer cette responsabilité ? Ils sont là. Ils sont de plus en plus nombreux. Nous le sommes de moins en moins. En ce moment c'est une idée qui commence à passer.

Vous ne trouvez pas qu'il y a une sorte de réveil de cette « droite », terme assez difficile à définir et très ambigu ?

Vous ne trouvez pas qu'il y a une sorte de réveil de cette « droite », terme assez difficile à définir et très ambigu ?

Sur le plan des idées, oui. A l'heure actuelle il y a un réveil exceptionnel de la pensée dite de « droite » à telle enseigne qu'on est en train de se demander, Dutourd l'a écrit d'une façon très amusante il y a quelques semaines : y aura-t-il encore des intellectuels de gauche dans deux ans ? C'est très étrange à voir. Nous parlions du pays profond tout à l'heure : peut-être les écrivains, grâce au seul privilège de leur détachement, anticipent-ils ? Et peut-être le pays dit profond, même dans ses H.L.M. ou ailleurs, comprend-il déjà confusément ces choses.

Ils sont allés trop loin: Le projet socialiste sur l'éducation en créant une éducation inégalitaire défavorise le fils de famille bourgeoise. Et quand on évoque le réveil de la droite intellectuelle, disons aussi qu'elle ne s'est jamais endormie. Jusqu'à présent, elle ne voulait pas s'assumer pleinement. C'est chez nous, dans notre famille de Français que la confiance vient car on s'aperçoit que nos écrivains, nos intellectuels reprennent du poil de la bête, ont du succès, qu'on les écoute, qu'on ne leur crache plus dessus et qu'au contraire on les rejoint de plus en plus. Mais ce progrès est significatif à l'intérieur de notre famille de pensée qui commence à être confortée comme on dit. Mais si elle reprend du poil de la bête cela ne veut pas dire du tout qu'elle ait la moindre influence dans le camp adverse. Je suis persuadé qu'elle n'en a aucune.

Nous en sommes aux premiers pas d'un renouveau.

Et l'on sera victime du phénomène de récupération des idées qui sont les nôtres et qui commencent à compter maintenant.

Récupération électoraliste ?

Non, pas électoraliste. La guerre se situe au plan des idées. Pour moi, Revel est une espèce de sous-marin qui vient rejoindre une famille de pensée pour jeter une sorte de pont.

Vous n'y croyez pas pour Revel, mais pour les nouveaux philosophes ?

Les nouveaux philosophes, à mon avis c'est terminé. On ne les a pas attendus pour savoir que penser du marxisme. Leur itinéraire, la publicité faite autour d'eux me paraissent tellement excessifs et extraordinaires ! On s'en est servi en fait pendant six mois. Maintenant il faut leur régler leur compte parce qu'il faut faire très attention à ces sous-marins qui récupèrent certaines de nos idées parce qu'elles commencent à s'imposer. Les gens se disent ah ! ah ! ces idées-là sortent. Et voilà que les petits cloportes veulent nous arracher tout cela. On nous a fait le coup bien souvent : la nature, le régionalisme; et pour quantité de choses, on va nous faire le coup aussi. Il faut se méfier drôlement.

Une dernière question. Dans « Boulevard Raspail » vous publiez votre discours des Baux de 1976. Vous l'accompagnez d'une introduction où vous marquez la sympathie que vous nous portez. Comment la définissez-vous ?

J'avais l'impression d'être chez moi quand je suis allé aux Baux. J'étais dans ma famille, tout au moins dans une partie de ma famille. Moi, un Roi me conviendrait parfaitement. ■

Le siège du parlement de Bavière, à Munich, au Maximilianeum

Que nous apprennent les élections de dimanche en Bavière que nous ne sachions déjà ?

Elles confirment surtout une tendance qui semble faite pour durer et sans-doute aussi s'amplifier tant en Allemagne qu'en Europe en général et même aux États-Unis où, selon ce que nous apprennent les agences d'opinion, la popularité de Donald Trump est au plus haut à la veille des élections dites de midterm. Le cas du Brésil où l’l'idole Lula est en prison, le socialisme rejeté et un candidat ultra-conservateur en passe de remporter l'élection présidentielle, est, mutatis mutandis, de la même veine. Comme si une forme de contagion transatlantique dite « populiste » était en train de gagner l'ensemble de ce que fut l'Occident.

Les médias ont justement rappelé que la Bavière est le plus riche des länder allemands, le second pour la population (13 millions d'habitants) et le premier en superficie. Il est aussi le plus particulariste. Il célèbre ses anciens rois, notamment Louis II, le roi fou, francophile et sans-doute plus proche de l'Autriche des Habsbourg que du reste de l'Allemagne. De cette époque la Bavière conserve non pas la nostalgie de sa liberté passée mais la claire conscience d'être aujourd'hui comme hier cet « État libre de Bavière » qui fait certes partie de la République fédérale d'Allemagne mais sans rien céder de ses droits et de sa personnalité. Elle est dirigée par un « ministre-président » qui parle au chancelier allemand comme un principal à un autre principal.

Les médias ont justement rappelé que la Bavière est le plus riche des länder allemands, le second pour la population (13 millions d'habitants) et le premier en superficie. Il est aussi le plus particulariste. Il célèbre ses anciens rois, notamment Louis II, le roi fou, francophile et sans-doute plus proche de l'Autriche des Habsbourg que du reste de l'Allemagne. De cette époque la Bavière conserve non pas la nostalgie de sa liberté passée mais la claire conscience d'être aujourd'hui comme hier cet « État libre de Bavière » qui fait certes partie de la République fédérale d'Allemagne mais sans rien céder de ses droits et de sa personnalité. Elle est dirigée par un « ministre-président » qui parle au chancelier allemand comme un principal à un autre principal.

On se souvient de Franz-Josep Strauss qui fut le plus marquant de ces ministres-présidents d'après-guerre. Il fut aussi ministre de la défense de la République fédérale d'Allemagne au temps de la guerre froide, farouche patriote allemand qui exerça une forte influence sur la politique de son pays, mais aussi incarnation du conservatisme bavarois le plus pur et le plus déterminé. Il fut surtout le patron de cette CSU qui vient de subir en Bavière le revers que l'on sait. Privée par le dernier scrutin de la majorité absolue qu'elle détenait depuis toujours - ou presque - au landtag de Munich, elle devra composer. Avec qui ? Les socialistes ont péniblement recueilli 9% des voix, les verts autour de 18%, l'AfD 10,4% et les conservateurs bavarois eux aussi eurosceptiques et anti-immigrationnistes, 12%. Avec un peu plus de 37% des voix la vieille CSU - qui ne s'est maintenue à ce niveau que grâce à son opposition plus ou moins larvée à la politique d'Angela Merkel et au durcissement de son conservatisme - ne sera plus seule à gouverner la Bavière ; la CDU, dont la CSU est l’allié traditionnel, s'en trouve déstabilisée et plus encore la grande coalition d'Angela Merkel. Car la chute nationale du SPD se confirme en Bavière. Comme elle frappe d’obsolescence le socialisme européen à peu près partout.

On se souvient de Franz-Josep Strauss qui fut le plus marquant de ces ministres-présidents d'après-guerre. Il fut aussi ministre de la défense de la République fédérale d'Allemagne au temps de la guerre froide, farouche patriote allemand qui exerça une forte influence sur la politique de son pays, mais aussi incarnation du conservatisme bavarois le plus pur et le plus déterminé. Il fut surtout le patron de cette CSU qui vient de subir en Bavière le revers que l'on sait. Privée par le dernier scrutin de la majorité absolue qu'elle détenait depuis toujours - ou presque - au landtag de Munich, elle devra composer. Avec qui ? Les socialistes ont péniblement recueilli 9% des voix, les verts autour de 18%, l'AfD 10,4% et les conservateurs bavarois eux aussi eurosceptiques et anti-immigrationnistes, 12%. Avec un peu plus de 37% des voix la vieille CSU - qui ne s'est maintenue à ce niveau que grâce à son opposition plus ou moins larvée à la politique d'Angela Merkel et au durcissement de son conservatisme - ne sera plus seule à gouverner la Bavière ; la CDU, dont la CSU est l’allié traditionnel, s'en trouve déstabilisée et plus encore la grande coalition d'Angela Merkel. Car la chute nationale du SPD se confirme en Bavière. Comme elle frappe d’obsolescence le socialisme européen à peu près partout.

Comme il tourne sur toute l'Europe, le vent tourne donc en Allemagne. Il ne comporte â cette heure aucune forme d'agressivité envers qui que ce soit en Europe. Mais un euroscepticisme grandissant, une conscience aigüe des intérêts économiques et financiers du peuple allemand, et un large rejet de l'immigration. Un vouloir-vivre proprement allemand qui rejoint le courant qui monte dans ses voisins européens.

Comme il tourne sur toute l'Europe, le vent tourne donc en Allemagne. Il ne comporte â cette heure aucune forme d'agressivité envers qui que ce soit en Europe. Mais un euroscepticisme grandissant, une conscience aigüe des intérêts économiques et financiers du peuple allemand, et un large rejet de l'immigration. Un vouloir-vivre proprement allemand qui rejoint le courant qui monte dans ses voisins européens.

Ce n'est pas la première fois dans son histoire que l'Europe trouve ou retrouve une forme d'unité face à la poussée de l'Islam. Après tout, l'homme qui commandait la flotte chrétienne qui vainquit les Turcs à Lépante était un jeune prince autrichien (photo), qui était infant d'Espagne. ■

Retrouvez l'ensemble des chroniques En deux mots (101 à ce jour) en cliquant sur le lien suivant ...

Prétendre détenir la Vérité et la défendre mordicus préparerait le sujet à glisser vers toutes les formes de radicalité. On a là le nœud, jamais démêlé, d’une accusation qui vise de manière indifférenciée aussi bien les islamistes radicaux que ceux qu’on nomme, à dessein, les intégristes catholiques. Ceux-ci ont beau alléguer qu’ils n’ont jamais commis de crimes au nom de leurs convictions, à l’inverse des terroristes islamistes, leur réputation reste entachée du fait qu’ils partageraient avec les autres une tendance intellectuelle fâcheuse : celle de dire haut et fort ce qu’ils pensent être la Vérité. Entre les fous de Dieu qui impactent le quotidien de nos concitoyens par leurs méfaits et leurs outrances et les catholiques soucieux de s’inscrire dans une tradition, le bon sens inviterait pourtant à trancher en faveur des seconds (avoir des convictions ne rend pas criminel) mais ce sont les seconds qui paraissent métaphysiquement plus coupables. Il est assez clair que si l’on a tenu à situer l’origine des dérives terroristes dans une propension au fanatisme, on cherchait surtout à viser en fait ceux qui ont le tort d’avoir des convictions.

Il ne faut pas situer ailleurs l’origine de la démission de l’Occident face aux barbares, jugés somme toute moins détestables que ceux qui défendent les vérités chrétiennes. Il ne faudra pas demain chercher ailleurs la cause d’une domination de nos sociétés chrétiennes par un islam fanatisé à outrance. Il sera trop tard pour prendre conscience du fait que l’Ennemi était bien l’Islam et non ceux qui, à temps et à contretemps, rappelaient les Vérités qu’il ne fallait pas abandonner.

C’est la raison pour laquelle il nous a paru important de démêler dans les trois articles qui suivent si d’avoir des convictions nous expose à la radicalité. Nous estimons devoir distinguer trois moments dans le raisonnement :

1. est-il bien certain, d’abord, que le fanatisme islamiste trouve son origine dans une conviction forte ?

2. Notre mentalité occidentale n’offre-t-elle pas aussi l’exemple de telles dérives : en ce cas, les convictions fortes doivent-elles être seulement alléguées ?

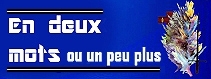

3. Il s’agira alors d’examiner le bienfait qu’il y a de disposer de convictions fortes, dans un contexte où, pour parler comme Pierre Manent (photo) « nous procédons à un évidement méthodique de notre être intérieur. Tout ce qui est nôtre, nous le marquons du goudron du soupçon. »

3. Il s’agira alors d’examiner le bienfait qu’il y a de disposer de convictions fortes, dans un contexte où, pour parler comme Pierre Manent (photo) « nous procédons à un évidement méthodique de notre être intérieur. Tout ce qui est nôtre, nous le marquons du goudron du soupçon. »

Peut-on estimer qu’il y a place dans l’univers musulman pour la conviction forte dans la mesure où une conviction authentique s’appuie sur un examen approfondi par la raison des éléments de vérité qu’on présente à l’esprit ? Peut-on être convaincu si la raison ne désigne pas telle vérité comme convaincante ? Platon a distingué ce dont on est persuadé de ce dont on peut être convaincu. Les rhéteurs de l’antiquité grecque sont passés maîtres dans l’art de persuader leurs concitoyens de l’excellence de leurs positions en mettant les auditeurs dans la situation de ne pas avoir à examiner les choses au fond. C’est précisément parce qu’ils mettent leurs « clients » dans la position d’adhérer sans réfléchir que ces derniers embrassent leurs vérités sans sourciller. Il en va tout autrement lorsque Socrate mobilise toutes les ressources intellectuelles de son interlocuteur pour le convaincre de la valeur de ses positions. Socrate ne s’en sort pas avec une popularité accrue mais il aura, du moins l’espère-t-il, convaincu son interlocuteur.

Le musulman n’est pas face au Coran ou à son Imam dans la même relation que le public face au rhéteur qui le charme mais sa raison n’en est pas plus sollicitée pour autant puisqu’on cherche à empêcher chez lui l’exercice de la raison, la parole d’Allah étant tenue comme se situant au-delà de toute compréhension, comme l’a bien montré Benoît XVI dans son discours de Ratisbonne (photo). Toute démarche rationnelle d’examen est tenue ici pour intempestive. Ce n’est pas du contenu du discours dont on doit être convaincu mais de la nécessité de le tenir pour ultima verba. Quoi qu’il dise !

Le musulman n’est pas face au Coran ou à son Imam dans la même relation que le public face au rhéteur qui le charme mais sa raison n’en est pas plus sollicitée pour autant puisqu’on cherche à empêcher chez lui l’exercice de la raison, la parole d’Allah étant tenue comme se situant au-delà de toute compréhension, comme l’a bien montré Benoît XVI dans son discours de Ratisbonne (photo). Toute démarche rationnelle d’examen est tenue ici pour intempestive. Ce n’est pas du contenu du discours dont on doit être convaincu mais de la nécessité de le tenir pour ultima verba. Quoi qu’il dise !

Tenir ce que dit Le Coran et l’Imam pour vrai en se dispensant d’examiner s’il ont des titres à faire valoir pour être crus, sentir qu’on est dans la vérité à proportion de l’effort qu’on fait pour ne jamais examiner le degré de vérité d’une proposition m’a toujours paru comme l’expression même du fanatisme.

C’est une disposition fondamentale du croyant dans la religion musulmane. Cette disposition anti-intellectualiste qui enraye dès le départ toute prétention herméneutique (par laquelle un esprit examine un texte avec des dispositions critiques) est ruineuse pour l’esprit et elle permet de comprendre que, contrairement à ce que soutient le discours religieusement correct, il n’y a aucune solution de continuité entre le décryptage ordinaire du Coran et les aventures échevelées de certains islamistes. Certes il faut des conditions supplémentaires pour aboutir aux comportements aberrants mais la disposition intellectuelle du musulman expose à de telles dérives.

Placé dans la situation d’acquiescer et d’obéir sans jamais examiner, on ne mesure pas toujours à quel point l’esprit est fragilisé, comment même la confiance en soi en est ébranlée. Prendre l’habitude de s’ôter de l’esprit qu’il faut examiner les choses pour se faire une idée du monde, finit par incliner le sujet à prendre le chemin d’une mentalité superstitieuse.

C’est l’apport remarquable du livre de Lina Murr Nehmé sur L’Islamisme et les femmes. Dans l’affaire du meurtre de Sarah Halimi par Kobili Traore (photo), dans les massacres du Bataclan, comme dans l’attentat de Saint-Etienne du Rouvray, Nehmé note que ceux qui accomplissent ces méfaits le font pour lutter contre les Djinns, les Sheytan, dont Mahomet dit qu’ils poussent l’homme vers le mal. Obsédés à l’idée d’être dominés par les djinns, les djihadistes tuent pour faire rendre l’âme aux djinns, en récitant le dhikr et les versets coraniques censés les en délivrer.

C’est l’apport remarquable du livre de Lina Murr Nehmé sur L’Islamisme et les femmes. Dans l’affaire du meurtre de Sarah Halimi par Kobili Traore (photo), dans les massacres du Bataclan, comme dans l’attentat de Saint-Etienne du Rouvray, Nehmé note que ceux qui accomplissent ces méfaits le font pour lutter contre les Djinns, les Sheytan, dont Mahomet dit qu’ils poussent l’homme vers le mal. Obsédés à l’idée d’être dominés par les djinns, les djihadistes tuent pour faire rendre l’âme aux djinns, en récitant le dhikr et les versets coraniques censés les en délivrer.

Les djihadistes, habités par des convictions fortes ? Plutôt des esprits faibles ou, pour être plus exacts, des individus tellement habitués à ne jamais examiner le fond des choses, que les cauchemars les plus ravageurs finissent par hanter, en permanence, leurs esprits.

Si notre exposé permet d’apercevoir que la pratique du texte islamique procède d’une mentalité régressive et qu’elle conduit l’esprit à entretenir les superstitions les plus noires, il serait intéressant maintenant de se demander si la radicalisation qui n’est que l’expression spectaculaire d’un esprit en débat avec ses cauchemars se rencontre aussi dans d’autres configurations mentales, étrangères à l’Islam.

Ce sera l’objet d'un prochain article. ■

Est-ce à Trèbes, est-ce à Villegailhenc ? Dans l'émotion des événements, les explications n'étaient pas claires aux informations de France Inter d'hier matin.

Est-ce à Trèbes, est-ce à Villegailhenc ? Dans l'émotion des événements, les explications n'étaient pas claires aux informations de France Inter d'hier matin.

L'ampleur de la catastrophe l'était, les descriptions des victimes en faisaient une évidence. Destructions de toutes sortes : maisons, mobilier, réseau électrique, voitures, routes et ponts, la force de la nature avait opéré des destructions inouïes. On n'a pas manqué de mettre en cause le réchauffement climatique, d'incriminer les services publics, comme si l'on pouvait tout prévoir, parer à tout... On ne peut pas s'empêcher.

Dans la région, les ponts, nous dit-on, ont été emportés par les eaux. Ils n'y ont pas résisté. Une phrase, jetée au hasard par l'une des personnes interrogées nous a frappé. De quelle commune s'agissait-il ? Ce n'était pas clair. Mais les ponts avaient sauté. Et la petite phrase la voici : « seul le pont romain a tenu ». Voilà qui devrait faire réfléchir les béats de la modernité. Les romains construisaient pour des siècles. Et leurs ouvrages après deux mille ans sont encore debout. Ils font l'admiration du monde. Qu'en sera-t-il des nôtres ? ■

Dans la région, les ponts, nous dit-on, ont été emportés par les eaux. Ils n'y ont pas résisté. Une phrase, jetée au hasard par l'une des personnes interrogées nous a frappé. De quelle commune s'agissait-il ? Ce n'était pas clair. Mais les ponts avaient sauté. Et la petite phrase la voici : « seul le pont romain a tenu ». Voilà qui devrait faire réfléchir les béats de la modernité. Les romains construisaient pour des siècles. Et leurs ouvrages après deux mille ans sont encore debout. Ils font l'admiration du monde. Qu'en sera-t-il des nôtres ? ■

C'est la centième chronique « En deux mots ».

Nous y prendrons quelque distance avec « l'actualité » immédiate, même si cette dernière est contrastée, foisonnante, souvent agressive et violente, dangereuse en bien des régions du globe ; et même en France où, sans menace extérieure comme par le passé - une exception dans notre histoire - se profile, pour demain ou après-demain, le choc intérieur des communautés qui y vivent, soit depuis fort longtemps, de sorte que le patrimoine qu'elles y ont constitué au fil de nombreux siècles leur appartient, soit que, venues d'autres continents, d'autres civilisations, elles s'y soient installées plus ou moins récemment et continuent d'y venir en masse, sans pouvoir ni vouloir pour un grand nombre, s'y assimiler. Cette  situation française explosive, comme d’autres dans le monde, atteste que la théorie dite de la fin de l'Histoire, du moins telle qu'elle a été comprise et vulgarisée en « Occident », n'est pas pertinente. Elle est née de l'illusion de l'inéluctable généralisation à la planète entière du modèle marchand américain après l'effondrement du bloc soviétique. Un monde plat, métissé et post-national devait remplacer l'ancien ordre différencié des continents, des nations, des peuples et des cultures. On voit ce qu'il en est aujourd'hui, où l'Histoire ressurgit partout dans le monde avec son lot d'ambitions et de menaces croisées.

situation française explosive, comme d’autres dans le monde, atteste que la théorie dite de la fin de l'Histoire, du moins telle qu'elle a été comprise et vulgarisée en « Occident », n'est pas pertinente. Elle est née de l'illusion de l'inéluctable généralisation à la planète entière du modèle marchand américain après l'effondrement du bloc soviétique. Un monde plat, métissé et post-national devait remplacer l'ancien ordre différencié des continents, des nations, des peuples et des cultures. On voit ce qu'il en est aujourd'hui, où l'Histoire ressurgit partout dans le monde avec son lot d'ambitions et de menaces croisées.

Emmanuel Macron a souvent répété, en contradiction avec la théorie de la fin de l'Histoire mais sans incidence sur sa politique, que l'Histoire est tragique. Et cette tragédie, par-delà amitiés, alliances, et solidarités, qui sont toujours de circonstance, les nations la vivent finalement en solitaires, chacune selon sa destinée singulière.

Ni l'Histoire, ni les espaces géographiques où elle se déroule et qui la conditionnent, ni par conséquent, le politique, s'il s'affaiblit ici ou là, ne disparaissent vraiment ni tout à fait ni pour toujours.

Cette considération simple est en définitive le fil conducteur de ces chroniques, qu'elles traitent de la France ou de l'Allemagne, toujours confrontées, de notre vieille ennemie héréditaire, l'Angleterre, de l'immense Chine ou de l'Inde immémoriale, de l'Espagne et de l'Italie voisines, nos turbulentes sœurs latines, de la Mitteleuropa (photo), si souvent martyre, de l'Amérique ou de l'Islam, de l'immigration et du terrorisme, ces fléaux qui sont ceux de notre temps, de Poutine, de Trump, de Merkel ou d'Emmanuel Macron ...

Cette considération simple est en définitive le fil conducteur de ces chroniques, qu'elles traitent de la France ou de l'Allemagne, toujours confrontées, de notre vieille ennemie héréditaire, l'Angleterre, de l'immense Chine ou de l'Inde immémoriale, de l'Espagne et de l'Italie voisines, nos turbulentes sœurs latines, de la Mitteleuropa (photo), si souvent martyre, de l'Amérique ou de l'Islam, de l'immigration et du terrorisme, ces fléaux qui sont ceux de notre temps, de Poutine, de Trump, de Merkel ou d'Emmanuel Macron ...

Même l'évolution extraordinaire des techniques à laquelle nous assistons, à laquelle que nous le voulions ou non nous participons tous, ne nous semble pas en réalité pouvoir venir à bout ni de la géographie ni de l'Histoire, ces deux grandes forces génératrices. La financiarisation du monde, l'asservissement du politique aux puissances cosmopolites de l'Argent, seraient en passe d'y réussir. Est-ce si sûr ? Regardons le monde, la résurgence de la Russie éternelle avec Poutine, les nationalismes asiatiques, chinois, indien, japonais et autres, le Brexit, l'Italie, l'Europe Centrale, le phénomène Trump et le formidable retour du national-conservatisme américain ... Et même allemand. Rien de tout cela ne sonne la fin de l'Histoire ou du Politique.

Les nouvelles technologies (les avions, internet, les téléphones portables chers à Michel Serres, les moyens de communication, etc.) rendraient l'anéantissement des frontières, des anciennes cultures, et des peuples, inévitable. Mais cela aussi est une vue partielle : les avions transportent les voyageurs et les masses de touristes ( « l'homme en bermuda »*) mais aussi les terroristes, les soldats et accessoirement les bombes, y compris celles d'Hiroshima et Nagasaki, ils servent à la paix ou à la guerre ; Internet est dans un cas analogue : Il établit de multiples

Les nouvelles technologies (les avions, internet, les téléphones portables chers à Michel Serres, les moyens de communication, etc.) rendraient l'anéantissement des frontières, des anciennes cultures, et des peuples, inévitable. Mais cela aussi est une vue partielle : les avions transportent les voyageurs et les masses de touristes ( « l'homme en bermuda »*) mais aussi les terroristes, les soldats et accessoirement les bombes, y compris celles d'Hiroshima et Nagasaki, ils servent à la paix ou à la guerre ; Internet est dans un cas analogue : Il établit de multiples  contacts entre individus, peut concourir à leur ressemblance, à leur uniformité, mais aussi à la diffusion des idéologies, des propagandes, à l'exaltation des particularismes de tous ordres, à l'expression des nationalismes, les meilleurs et les pires, il en est de même de toutes les technologies modernes : elles sont ambivalentes. Elles n'annihilent ni le poids de l'Histoire ni celui de la géographie sur les réalités politiques contemporaines.

contacts entre individus, peut concourir à leur ressemblance, à leur uniformité, mais aussi à la diffusion des idéologies, des propagandes, à l'exaltation des particularismes de tous ordres, à l'expression des nationalismes, les meilleurs et les pires, il en est de même de toutes les technologies modernes : elles sont ambivalentes. Elles n'annihilent ni le poids de l'Histoire ni celui de la géographie sur les réalités politiques contemporaines.

Leur vitalité et leur perpétuelle résurgence, c'est ce que ces chroniques tentent de mettre en lumière au cas par cas. Il ne nous semble pas que l'actualité les démente. Au contraire.

Aux désespérés de l'avenir - français et au-delà - nous rapporterons que Jean-François Mattéi à qui, considérant son profond pessimisme, nous avions demandé s'il ne voyait aucun motif d'espérer en l'avenir, après un temps de réflexion nous avait répondu - en philosophe : « Heidegger pensait qu'à la fin tout recommence » (photo). Bainville, autre grand pessimiste, en la matière, pensait comme Heidegger.

Aux désespérés de l'avenir - français et au-delà - nous rapporterons que Jean-François Mattéi à qui, considérant son profond pessimisme, nous avions demandé s'il ne voyait aucun motif d'espérer en l'avenir, après un temps de réflexion nous avait répondu - en philosophe : « Heidegger pensait qu'à la fin tout recommence » (photo). Bainville, autre grand pessimiste, en la matière, pensait comme Heidegger.

Nous poursuivrons nos modestes réflexions sur l'actualité dans ce même esprit. ■

* Expression de Philippe Muray

Retrouvez l'ensemble des chroniques En deux mots (100 à ce jour) en cliquant sur le lien suivant ...