Par Jean Viansson Ponté

La France est un pays bizarre autant qu’étrange.

La France est un pays bizarre autant qu’étrange.

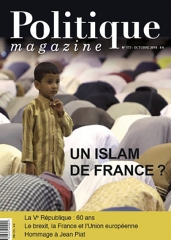

Elle reste une des premières nations du monde, ce qui est en soi un sujet d’étonnement. Car, dans la période récente, le peuple a porté à la fonction suprême successivement un nerveux hyperactif, un cauteleux cynique, puis un adepte solennel du Tout et Son Contraire. Leurs efforts conjoints permettent, aujourd’hui, de dresser un état des lieux impressionnant : on peine à résumer les « avancées » qui ont bouleversé les règles et les usages sur lesquels avaient été fondés les rapports sociaux et la prospérité des temps anciens ! La France, dans le concert des nations occidentales vassalisées par l’empire américain, s’est distinguée par le zèle de ses dirigeants à la transformer en modèle exemplaire de cette révolution lourde et molle. Politique Magazine analyse, commente et scrute ces transformations depuis seize ans. Ce numéro d’octobre est un anniversaire. Une nouvelle équipe dirigeante prend les rênes ; mais votre magazine ne changera pas. Il restera ce magazine que vous aimez et qui tentera toujours de répondre, chaque mois, à cette question cruciale qui est plus que jamais la nôtre : comment être Français ?

Comment être Français quand le Français est réputé coupable, encore coupable, toujours coupable. Pour les « crimes » de ses parents et de ses aïeux, et pour sa difficulté congénitale à comprendre le bien-fondé des pensées « nouvelles ». « Réfractaires », dit la plus haute autorité !

Coupable d’avoir fait des guerres, de les avoir gagnées, et sans doute encore plus de les avoir perdues. Coupable d’avoir imposé sa férule à des peuples qui jusque là vivaient dans l’état d’innocence et de bonté propre à la nature selon Jean-Jacques, coupable de leur avoir apporté ses maladies et ses mauvais sujets en même temps que ses hôpitaux et ses infrastructures, ses techniques et sa langue. Coupable d’avoir pratiqué un temps l’esclavage, qui n’avait perduré depuis la fin de l’empire romain – faut-il le rappeler ? – que dans les sociétés orientales, et coupable d’être l’un des premiers pays à l’avoir abrogé ! Coupable d’avoir tardé à admettre que les textes fondant le droit de la famille devaient valoriser au premier chef les pratiques minoritaires en-dehors de toutes contraintes naturelles ou culturelles. Coupable de ne pas aimer les éoliennes, ni les systèmes d’échange de taxes carbone, si pratiques, pourtant, pour justifier en même temps des investissements colossaux et des profits si faciles. Coupable de ne pas s’enthousiasmer à aimer un « art » qui ne recherche pas le Beau, et qui pourtant permet un stockage de valeur presque plus aérien que les mécaniques boursières automatisées. Bref, coupable de ne pas aimer le Progrès, y compris dans ses aspects les plus déroutants et les plus destructeurs.

Et comment être Français sous le joug d’une triple contrainte étouffante ? Contrainte légale, contrainte sociale, contrainte morale.

Contrainte légale : lorsque les choses traînent, quand non seulement les citoyens mais aussi les parlementaires rechignent à « progresser », les juges se chargent alors de remédier à la situation, en toutes matières. Et la plus haute juridiction de l’État, le Conseil constitutionnel, sorti des limites de son pouvoir, n’hésite pas à l’ouvrage. Le tout sous la tutelle des institutions et juridictions européennes, dont l’action réduit le rôle des gouvernants nationaux à une gestion sans vision et sans ambition, même dans les domaines les plus essentiels.

Contrainte sociale : lorsque des voix discordantes expriment une divergence par rapport à l’opinion « dominante », habilement fabriquée, elles sont rappelées aux « fondamentaux » de la démocratie programmée et obligatoire, la liberté ayant quand même des limites ! Si ces voix persévèrent dans la défense de valeurs, et surtout d’intérêts, qui se révèlent contraires à la croyance dominante et surtout aux intérêts des dominants, elles sont mises au rancart. Le conformisme est de rigueur.

Contrainte morale : comme dans toute classe, il faut faire régner la discipline, désapprendre les mauvaises habitudes et valoriser les bases de la nouvelle sociabilité. Et, pour cela, les « grands » médias, écrits, parlés et audiovisuels sont requis. L’esprit critique n’est plus la valeur de référence. Ce qui compte, c’est de respecter « les codes ». Et surtout « le nouveau code », qui n’est pas de gouverner en cherchant à faire valoir ce qui relève du bien commune et de l’intérêt national. Non, mais de gouverner en désignant les méchants, nation ou famille, Russie ou Syrie, et de faire silence sur les sujets qui fâchent, Chine et Turquie, islam et islamisme, violences et pauvretés, peuple et libertés. La règle est de proclamer la vision universelle et de ne plus traiter du réel national, ce bagage encombrant.

Politique magazine est un mensuel d’information et d’opinion. Il ne joue pas sur des manichéismes faciles. Il s’attache à analyser des faits et des situations pour contribuer à éclairer ses lecteurs, dans la période de périls qui se précise. En faisant appel à leur jugement, à leur intelligence, à leur curiosité ; afin de rechercher ce qui peut contribuer à construire un avenir pour la France et les Français ; en n’écartant ni les véritables novations, ni la véritable tradition. En n’écartant que les contraintes étouffantes.

Politique magazine est un espace de liberté qui a été pensé et construit par une équipe fondatrice. C’est dans cette voie que nous poursuivons maintenant la publication, après une phase économiquement difficile qui est sans doute la rançon de l’indépendance. Faites connaître Politique magazine, envoyez-nous vos commentaires, ensemble nous ferons grandir ce nécessaire espace de liberté. ■

Politique magazine - Octobre 2018

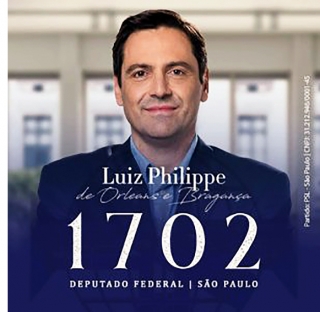

« Toutes mes félicitations à mon cousin Luiz-Philippe d’Orléans –Bragance pour son élection comme député fédéral de Sao Paulo. Les brésiliens ont décidé d’accorder de nouveau leur confiance à un membre de la famille impériale qui incarne par son nom, l’indépendance, la force, le courage d’une nation face à l’adversité, l’intégrité, la fierté et la continuité d’une grande histoire qui a façonné le visage du Brésil. Je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée émue pour ma grand-mère paternelle, la comtesse de Paris, qui avait été très sensible à la campagne pour la restauration de la monarchie en 1993. Aujourd’hui, " Tout m’est bonheur "».* ■

« Toutes mes félicitations à mon cousin Luiz-Philippe d’Orléans –Bragance pour son élection comme député fédéral de Sao Paulo. Les brésiliens ont décidé d’accorder de nouveau leur confiance à un membre de la famille impériale qui incarne par son nom, l’indépendance, la force, le courage d’une nation face à l’adversité, l’intégrité, la fierté et la continuité d’une grande histoire qui a façonné le visage du Brésil. Je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée émue pour ma grand-mère paternelle, la comtesse de Paris, qui avait été très sensible à la campagne pour la restauration de la monarchie en 1993. Aujourd’hui, " Tout m’est bonheur "».* ■

La France est un pays bizarre autant qu’étrange.

La France est un pays bizarre autant qu’étrange.

Notre époque sera sans-doute, de toute l'Histoire, celle qui aura le plus stupidement exalté la personne humaine, ses droits, sa dignité, et tout cet attirail de mots creux. Mais ce sera aussi celle qui l'aura le plus dépouillée, abaissée, réduite à l'épaisseur d'un papier à cigarette.

Notre époque sera sans-doute, de toute l'Histoire, celle qui aura le plus stupidement exalté la personne humaine, ses droits, sa dignité, et tout cet attirail de mots creux. Mais ce sera aussi celle qui l'aura le plus dépouillée, abaissée, réduite à l'épaisseur d'un papier à cigarette.

Ce dernier était un islamiste convaincu, ce que l’on oublie un peu, et ses liens avec feu Ben Laden sont bien connus. Il était ensuite devenu proche des frères musulmans, donc du Qatar, nouvel et récent ennemi de l’Arabie Saoudite de Mohamed Ben Salman (MBS). Il semble que ce soit pour éviter de faire partie de la vague d’arrestations qui a frappé le royaume l’année dernière, que Jamal Khashoggi ait préféré s’enfuir aux Etats-Unis. Il y comptait de nombreux amis, a été fort bien accueilli et, depuis, réglait ses comptes avec le régime saoudien, par de nombreux articles publiés dans le Washington Post.

Ce dernier était un islamiste convaincu, ce que l’on oublie un peu, et ses liens avec feu Ben Laden sont bien connus. Il était ensuite devenu proche des frères musulmans, donc du Qatar, nouvel et récent ennemi de l’Arabie Saoudite de Mohamed Ben Salman (MBS). Il semble que ce soit pour éviter de faire partie de la vague d’arrestations qui a frappé le royaume l’année dernière, que Jamal Khashoggi ait préféré s’enfuir aux Etats-Unis. Il y comptait de nombreux amis, a été fort bien accueilli et, depuis, réglait ses comptes avec le régime saoudien, par de nombreux articles publiés dans le Washington Post. Elle embarrasse toutefois le roi Salman al-Saoud qui a écarté des cercles du pouvoir deux proches du prince héritier MBS. De plus,un des membres des services secrets saoudiens, le lieutenant Saad al-Bostani, présent au consulat, vient de mourir opportunément d’un accident de voiture à Ryad. MBS doit comprendre qu’il ne faut pas faire n’importe quoi.

Elle embarrasse toutefois le roi Salman al-Saoud qui a écarté des cercles du pouvoir deux proches du prince héritier MBS. De plus,un des membres des services secrets saoudiens, le lieutenant Saad al-Bostani, présent au consulat, vient de mourir opportunément d’un accident de voiture à Ryad. MBS doit comprendre qu’il ne faut pas faire n’importe quoi.

Atlantico - que dirige l'excellent Jean-Sébastien Ferjou - pose souvent de judicieuses questions et y apporte parfois de justes réponses ou livre à ses lecteurs d'utiles informations.

Atlantico - que dirige l'excellent Jean-Sébastien Ferjou - pose souvent de judicieuses questions et y apporte parfois de justes réponses ou livre à ses lecteurs d'utiles informations. Libération publiait le 15 octobre dernier une déclaration de François Hollande prédisant une « claque » pour En Marche lors des élections européennes et la prochaine dissolution de l'Assemblée par Emmanuel Macron. Des déclarations démenties entre temps par le cabinet de l'ancien Président mais qui poussent à s'interroger sur l'apparente imperméabilité d'Emmanuel Macron avec les sondages. En cas de défaite lors des prochaines élections, pourra-t-il continuer à passer outre l'opinion publique ? (...)

Libération publiait le 15 octobre dernier une déclaration de François Hollande prédisant une « claque » pour En Marche lors des élections européennes et la prochaine dissolution de l'Assemblée par Emmanuel Macron. Des déclarations démenties entre temps par le cabinet de l'ancien Président mais qui poussent à s'interroger sur l'apparente imperméabilité d'Emmanuel Macron avec les sondages. En cas de défaite lors des prochaines élections, pourra-t-il continuer à passer outre l'opinion publique ? (...)

« En remontant du salut public […] jusqu'à sa condition royale, [Maurras] a pu ériger la preuve puissante, jamais réfutée, que la république en France, règne du nombre, des partis, et, à travers eux, de l'or et de l'Étranger, ne remplissait pas les conditions minimales d'un État; qu'elle ne pouvait donc masquer sa nullité politique que par une tyrannie administrative et bureaucratique vouée à défaire la nation. Il en résultait que l'avantage majeur de la monarchie serait de n'être pas la République, de combler son vide par la présence d'une personne douée, en général et au moins, des attributs de l'humanité, la raison de « l'animal rationnel mortel » et la responsabilité. »

« En remontant du salut public […] jusqu'à sa condition royale, [Maurras] a pu ériger la preuve puissante, jamais réfutée, que la république en France, règne du nombre, des partis, et, à travers eux, de l'or et de l'Étranger, ne remplissait pas les conditions minimales d'un État; qu'elle ne pouvait donc masquer sa nullité politique que par une tyrannie administrative et bureaucratique vouée à défaire la nation. Il en résultait que l'avantage majeur de la monarchie serait de n'être pas la République, de combler son vide par la présence d'une personne douée, en général et au moins, des attributs de l'humanité, la raison de « l'animal rationnel mortel » et la responsabilité. »

On s’empresse ainsi de relever, avec une ironie gourmande, l’ambiance et le décor de l’intervention télévisée de M. Macron : un éclairage « crépusculaire », des notes « raturées », un ton « dramatique », etc. Peut-être, mais c’est oublier que toute apparition ou intervention officielles d’un chef de l’Etat a forcément un côté théâtral et fait l’objet d’une sorte de mise en scène plus ou moins réussie. Quand on sort de ce cadre, on risque le dérapage, à preuve ces « selfies » récents de M. Macron avec des personnes peu recommandables. Derrière ce qui n’est que de la « com » aux yeux de certains, derrière les inévitables « éléments de langage » (autant dire langue de bois), M. Macron a quand même tenu des propos politiques sur l’Europe, la République ou l’écologie - des propos qui confirment la poursuite d’un engagement déjà critiqué dans ces colonnes.

On s’empresse ainsi de relever, avec une ironie gourmande, l’ambiance et le décor de l’intervention télévisée de M. Macron : un éclairage « crépusculaire », des notes « raturées », un ton « dramatique », etc. Peut-être, mais c’est oublier que toute apparition ou intervention officielles d’un chef de l’Etat a forcément un côté théâtral et fait l’objet d’une sorte de mise en scène plus ou moins réussie. Quand on sort de ce cadre, on risque le dérapage, à preuve ces « selfies » récents de M. Macron avec des personnes peu recommandables. Derrière ce qui n’est que de la « com » aux yeux de certains, derrière les inévitables « éléments de langage » (autant dire langue de bois), M. Macron a quand même tenu des propos politiques sur l’Europe, la République ou l’écologie - des propos qui confirment la poursuite d’un engagement déjà critiqué dans ces colonnes. On reproche par ailleurs à M. Mélenchon son emportement, tant verbal (« Je suis un parlementaire. La République, c’est moi ! Ma personne est sacrée… ») que physique (quand il porte la main sur policier et procureur). Mais il avait prévenu son monde. Qui ne se rappelle en effet ce dimanche de novembre 2010 où M. Mélenchon hurlait sur une estrade : « je suis le bruit et la fureur, le tumulte et le fracas » ? De deux choses l’une : ou il est d’un naturel bouillant ou il joue la comédie ; dans ce second cas, n’est-il qu’un « cabotin » (Mme Delarue, Boulevard Voltaire, 19 octobre), n’est-il pas plutôt un excellent comédien, parfaite illustration du Paradoxe sur le comédien de Diderot ? L’important reste pourtant que, en se référant régulièrement à Robespierre ou à Fidel Castro, en se comportant comme un conventionnel excité ou en soutenant ouvertement le régime de M. Maduro, il fait de la politique.

On reproche par ailleurs à M. Mélenchon son emportement, tant verbal (« Je suis un parlementaire. La République, c’est moi ! Ma personne est sacrée… ») que physique (quand il porte la main sur policier et procureur). Mais il avait prévenu son monde. Qui ne se rappelle en effet ce dimanche de novembre 2010 où M. Mélenchon hurlait sur une estrade : « je suis le bruit et la fureur, le tumulte et le fracas » ? De deux choses l’une : ou il est d’un naturel bouillant ou il joue la comédie ; dans ce second cas, n’est-il qu’un « cabotin » (Mme Delarue, Boulevard Voltaire, 19 octobre), n’est-il pas plutôt un excellent comédien, parfaite illustration du Paradoxe sur le comédien de Diderot ? L’important reste pourtant que, en se référant régulièrement à Robespierre ou à Fidel Castro, en se comportant comme un conventionnel excité ou en soutenant ouvertement le régime de M. Maduro, il fait de la politique. S’il est un grand animateur de notre vie publique, parfois même sympathique grâce à une bonne dose de parler vrai, M. Mélenchon ne constitue cependant pas un danger. En revanche, les propos de M. Macron, parce qu’il détient le pouvoir, sont inquiétants : vilipendant « populistes » et « nationalistes », il vient de réaffirmer qu’il ne changerait pas de politique européenne. Or, les élections européennes approchent et un échec des partis européistes, dont celui qui soutient le président de la République française, est aujourd’hui plausible si ce n’

S’il est un grand animateur de notre vie publique, parfois même sympathique grâce à une bonne dose de parler vrai, M. Mélenchon ne constitue cependant pas un danger. En revanche, les propos de M. Macron, parce qu’il détient le pouvoir, sont inquiétants : vilipendant « populistes » et « nationalistes », il vient de réaffirmer qu’il ne changerait pas de politique européenne. Or, les élections européennes approchent et un échec des partis européistes, dont celui qui soutient le président de la République française, est aujourd’hui plausible si ce n’

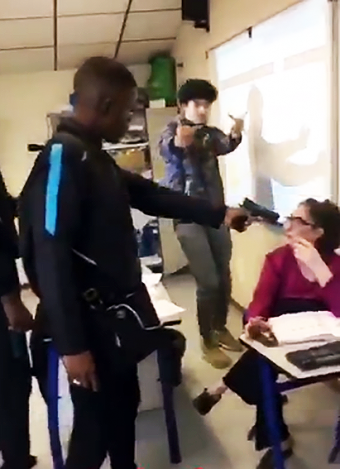

Autre sujet d’étonnement : celui qui aurait introduit l’arme dans la classe a été interpellé, placé en garde à vue mais remis en liberté sans poursuites, l’arme, un pistolet à billes « de type airsoft » n’étant, aux yeux de parquet de Créteil, « qu’un jouet ». La consultation rapide d’un catalogue d’armurier nous apprend que l’objet en question est la réplique exacte d’une arme – un colt, en l’espèce. L’intention de terroriser est donc évidente. Mais on nous rassure : l’arme et les billes ont été détruites.

Autre sujet d’étonnement : celui qui aurait introduit l’arme dans la classe a été interpellé, placé en garde à vue mais remis en liberté sans poursuites, l’arme, un pistolet à billes « de type airsoft » n’étant, aux yeux de parquet de Créteil, « qu’un jouet ». La consultation rapide d’un catalogue d’armurier nous apprend que l’objet en question est la réplique exacte d’une arme – un colt, en l’espèce. L’intention de terroriser est donc évidente. Mais on nous rassure : l’arme et les billes ont été détruites.

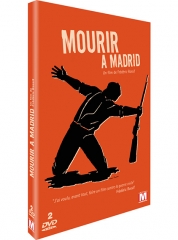

À cet égard, la guerre d'Espagne a été un assez remarquable exercice de détestation totale, puisque, avec 1 million de morts en moins de trois ans, elle a fait presque aussi bien que la Grande Guerre en France en plus de quatre ans, et qu'elle résonne encore suffisamment dans les mémoires et dans les attitudes.

À cet égard, la guerre d'Espagne a été un assez remarquable exercice de détestation totale, puisque, avec 1 million de morts en moins de trois ans, elle a fait presque aussi bien que la Grande Guerre en France en plus de quatre ans, et qu'elle résonne encore suffisamment dans les mémoires et dans les attitudes. Tout en se rangeant clairement du côté républicain, Rossif et l'auteur du commentaire, Madeleine Chapsal n'esquivent pas des réalités qui sont aujourd'hui ensevelies dans l'ignorance collective et le manichéisme : le faible écart des suffrages entre le Front Populaire et la Droite aux élections de 36, les révoltes et les immédiats massacres de milliers de prêtres, de religieuses, de propriétaires terriens, l'assassinat concerté de Calvo Sotelo, leader de la Droite (apostrophé à la Chambre des députés par la Pasionaria d'un sympathique « Cet homme vient de parler ici pour la dernière fois ! » ; il est vrai que la dame se vantait d'arracher le coeur des prêtres avec les dents), et, naturellement, le remarquable terreau de disputes que la cohabitation de socialistes, communistes staliniens, trotskystes, anarchistes allait susciter.

Tout en se rangeant clairement du côté républicain, Rossif et l'auteur du commentaire, Madeleine Chapsal n'esquivent pas des réalités qui sont aujourd'hui ensevelies dans l'ignorance collective et le manichéisme : le faible écart des suffrages entre le Front Populaire et la Droite aux élections de 36, les révoltes et les immédiats massacres de milliers de prêtres, de religieuses, de propriétaires terriens, l'assassinat concerté de Calvo Sotelo, leader de la Droite (apostrophé à la Chambre des députés par la Pasionaria d'un sympathique « Cet homme vient de parler ici pour la dernière fois ! » ; il est vrai que la dame se vantait d'arracher le coeur des prêtres avec les dents), et, naturellement, le remarquable terreau de disputes que la cohabitation de socialistes, communistes staliniens, trotskystes, anarchistes allait susciter. D'où un film aussi passionnant que bien construit ; passionnant parce qu'il n'est coupable d'aucun didactisme, remarquable parce que les images qu'il montre - et que le commentaire, sobre, jamais pesant, laisse librement s'exprimer - sont superbes et significatives, bien construit, parce que Rossif était un monteur très talentueux et qu'il savait aussi, comme le dit très justement la productrice, Nicole Stéphane, dans un des suppléments, choisir les voix et composer comme une partition les différentes séquences, employant sur certains types de sujets les timbres de Jean Vilar, Pierre Vaneck, ou, par exemple, Suzanne Flon dès qu'il s'agit des Brigades Internationales.

D'où un film aussi passionnant que bien construit ; passionnant parce qu'il n'est coupable d'aucun didactisme, remarquable parce que les images qu'il montre - et que le commentaire, sobre, jamais pesant, laisse librement s'exprimer - sont superbes et significatives, bien construit, parce que Rossif était un monteur très talentueux et qu'il savait aussi, comme le dit très justement la productrice, Nicole Stéphane, dans un des suppléments, choisir les voix et composer comme une partition les différentes séquences, employant sur certains types de sujets les timbres de Jean Vilar, Pierre Vaneck, ou, par exemple, Suzanne Flon dès qu'il s'agit des Brigades Internationales. Ce film, que j'ai vu et revu depuis 1963 est, à mes yeux, un indispensable complément des oeuvres historiques solides sur la période, celles de Hugh Thomas (Bouquins) ou de Bartolomé Bennassar (Perrin), qui ne donnent ni dans la polémique, ni dans l'hagiographie d'un camp ou l'autre ; il est excellemment édité, malgré des suppléments un peu décevants ; outre l'interviouve de la productrice, un bref film sur l'Espagne tourné « en leurre » par Rossif pour abuser les autorités franquistes et, dans un second DVD, un film sur la prégnance du passé dans l'Espagne d'aujourd'hui (les disparus des fosses communes) qui, lui, est entièrement à charge et présente donc les défauts de toute œuvre militante qui se prend au sérieux.

Ce film, que j'ai vu et revu depuis 1963 est, à mes yeux, un indispensable complément des oeuvres historiques solides sur la période, celles de Hugh Thomas (Bouquins) ou de Bartolomé Bennassar (Perrin), qui ne donnent ni dans la polémique, ni dans l'hagiographie d'un camp ou l'autre ; il est excellemment édité, malgré des suppléments un peu décevants ; outre l'interviouve de la productrice, un bref film sur l'Espagne tourné « en leurre » par Rossif pour abuser les autorités franquistes et, dans un second DVD, un film sur la prégnance du passé dans l'Espagne d'aujourd'hui (les disparus des fosses communes) qui, lui, est entièrement à charge et présente donc les défauts de toute œuvre militante qui se prend au sérieux.  On aurait apprécié, pour qui connaît mal ou peu la période, un documentaire de cinq minutes plus pédagogique sur le déroulement de la Guerre.

On aurait apprécié, pour qui connaît mal ou peu la période, un documentaire de cinq minutes plus pédagogique sur le déroulement de la Guerre.

Rappel : cet officier de marine a été exécuté par les Allemands en août 1941. Il s'agissait d'un acte de représailles après l'assassinat d'un officier de la Kriegsmarine par le communiste Pierre Georges, alias « Frédo », alias « Colonel Fabien ». Lequel est honoré à Paris d'une station de métro à son nom. Sur le mur de son quai - direction Porte Dauphine - a été fixée une belle plaque bien officielle tout à sa gloire (photo). Or, qu'est-il écrit dessus ? « Son action entraîne une répression très dure [...]. La guerre pour une France libre commençait. »

Rappel : cet officier de marine a été exécuté par les Allemands en août 1941. Il s'agissait d'un acte de représailles après l'assassinat d'un officier de la Kriegsmarine par le communiste Pierre Georges, alias « Frédo », alias « Colonel Fabien ». Lequel est honoré à Paris d'une station de métro à son nom. Sur le mur de son quai - direction Porte Dauphine - a été fixée une belle plaque bien officielle tout à sa gloire (photo). Or, qu'est-il écrit dessus ? « Son action entraîne une répression très dure [...]. La guerre pour une France libre commençait. »