Par Paul-François Schira

Selon les baromètres Cevipof, moins de 10% des Français se désintéressent totalement de la politique, mais corrélativement ils lui adressent un sentiment de méfiance. Paul-François Schira analyse les causes de ce paradoxe [Figarovox, 28.12]. Il analyse en fait, bien plus encore, la crise de notre démocratie - de plus en plus formelle - et celle des sociétés post-modernes. S'il nous le permet, nous lui dirions que pour former le « nous » - qu'il souhaite - et non pas seulement le « je » ou le « moi » dont il dresse la juste critique, la France - plus peut-être que d'autres nations - a toujours eu besoin d'une « incarnation » à sa tête. Une incarnation pérenne qui lui soit consubstantielle et ne résulte pas d'une élection. D'où notre attachement au principe dynastique qui rend encore bien des services dans d'autres pays. Le « plus de politique » qu'il nous faut, le voilà ! Lafautearousseau

Selon les baromètres Cevipof, moins de 10% des Français se désintéressent totalement de la politique, mais corrélativement ils lui adressent un sentiment de méfiance. Paul-François Schira analyse les causes de ce paradoxe [Figarovox, 28.12]. Il analyse en fait, bien plus encore, la crise de notre démocratie - de plus en plus formelle - et celle des sociétés post-modernes. S'il nous le permet, nous lui dirions que pour former le « nous » - qu'il souhaite - et non pas seulement le « je » ou le « moi » dont il dresse la juste critique, la France - plus peut-être que d'autres nations - a toujours eu besoin d'une « incarnation » à sa tête. Une incarnation pérenne qui lui soit consubstantielle et ne résulte pas d'une élection. D'où notre attachement au principe dynastique qui rend encore bien des services dans d'autres pays. Le « plus de politique » qu'il nous faut, le voilà ! Lafautearousseau

Les Français se désintéressent-ils de leur pays ?

D'un côté, les baromètres de la confiance tenus par le Cevipof font figurer avec constance « la méfiance, le dégoût et l'ennui » dans les sentiments que ressentent les Français à l'égard de la politique. La fin de cette grande année électorale confirme ce désengagement : taux d'adhésion aux partis traditionnels en berne, incapacité du parti au pouvoir, En Marche !, de fédérer une base militante dans la durée, tout ceci dans le cadre d'une baisse régulière des taux de participation aux élections politiques de ce pays.

De l'autre, les mêmes baromètres notent que seuls moins de 10% des Français ne s'intéressent pas du tout à la politique. Il faut voir les foules qui se pressent aux journées du patrimoine, ou l'engouement suscité par les œuvres puisées dans l'histoire et la géographie nationales ! Immense soif de transmission, d'appartenance.

D'où vient ce paradoxe ?

C'est peut-être, en première approche, la scène politique qui nous a désolés, avec ses acteurs opportunistes jouant leurs gammes pour tirer à eux les applaudissements des médias. Les « affaires », bien sûr, n'arrangent pas les choses. On s'écœure du comportement égocentré de ces hommes politiques, dont 90% des Français estiment qu'ils ne se préoccupent pas du tout de ce que pensent les citoyens.

Mais dès lors que l'homme a toujours été homme, mélange de sublime et de mesquin, attiré par convoitise autant que par noblesse vers le pouvoir, pourquoi cette personnalisation malsaine de la politique nous semble-t-elle accentuée aujourd'hui ?

Peut-être, en deuxième approche, parce que le spectacle des ambitions personnelles remplit un vide : celui de la pensée et de l'action commune.

Le vide de la pensée et de l'action commune prend la forme d'un discours raisonnable. Ce discours transforme en finalités politiques les certitudes qui relèvent de l'ordre des moyens. Il semble nous signifier que l'amour de notre pays ne vaut plus grand chose dans la « vraie vie », celle de la « complexité d'un monde globalisé en pleine mutation ». Ces mutations - mondialisation, innovation, concurrence, flux financiers ou migratoires - sont posées comme inéluctables, univoques et irrésistibles ; si c'est au politique de les organiser efficacement, on abandonne aux individus, plus ou moins talentueux, le soin de leur donner un sens, ou de se faire écraser par elles - moyennant quelques allocations.

La politique devient alors l'apanage de quelques techniciens, et se réduit à un simple divertissement « people » à l'égard du commun des mortels. C'est la forme impériale de la gouvernance qui réapparaît, et qui détruit ce lent travail de maturation qui, de Capet à De Gaulle, a façonné notre peuple et nos institutions pour former la nation.

La nation n'est pas l'empire, ce territoire infini sur lequel une maison conquérante exerce une domination - par la coercition ou la séduction - à l'égard de ses ressources et sur ses sujets. Elle n'est pas un espace indéfini, mais un lieu particulier ; ce ne sont pas des multitudes de sujets qui y vaquent à leurs occupations, mais un peuple qui y séjourne ; ce n'est pas un lien de domination qui les tient, mais un lien d'appartenance qui s'ancre dans une culture partagée, et qui se projette dans le monde par l'expression d'une volonté commune.

Entre les universalismes religieux de Rome et politique de Charles Quint puis des Habsbourg, la France s'est constituée en nation afin de créer un corps vivant autonome, suffisamment cohérent, dont l'angoissante quête de stabilité interne l'a rendue disposée à orienter, à peser sur et à donner du sens aux événements qui lui étaient extérieurs.

La nation se résume en un cri: «nous voulons». Ce cri suppose un «nous» en même temps qu'un «voulons». C'est le propre de la conjugaison que d'accoler le sujet à l'action, car c'est elle qui donne du sens au langage. Il faut un nous, c'est-à-dire le sentiment d'appartenance, pour générer la confiance nécessaire à l'exercice d'une volonté. Il faut aussi une volonté, c'est-à-dire le sentiment de donner un sens à l'appartenance, pour qu'il y ait un nous. Les deux sont indissociables.

Or à quoi assistons-nous aujourd'hui? A la dissolution du « nous », certes ; mais à la disparition du « voulons », surtout. Les deux phénomènes sont simultanés ; mais, des deux, il me semble que c'est le second qui doit jouer, dans la prise de conscience collective, le rôle de la poule. La crise de l'identité n'est que le symptôme de ce que l'on commence à ne plus savoir pour quoi, en vue de quelle finalité, nous sommes « nous ».

L'efficacité à la place du sens

Il est frappant de remarquer combien bon nombre de programmes politiques se focalisent essentiellement sur la question des moyens, rarement sur celle des finalités. Ils ne concernent bien souvent que la machinerie de l'Etat dont il faudrait déboucher les tuyaux, comme si une entreprise communiquait moins sur le service qu'elle rendait que sur sa manière de le rendre. Il faut rationaliser la dépense ; optimiser les recettes ; être transparent ; numériser ; simplifier ; communiquer avec pédagogie.

L'horizon politique est remplacé par l'horizon administratif : on fait le prélèvement à la source, parce que c'est plus efficace ; et on supprimera à terme le foyer fiscal, parce qu'on a fait le prélèvement à la source. Peut-on encore s'interroger sur le sens que peut avoir un système déclaratif fiscal, ou sur celui que prend le principe d'imposition par foyer ? Un modèle s'effondre au nom de l'efficacité sans que sa finalité ne soit clairement débattue. D'où ce sentiment d'être ballottés au gré d'une catallaxie court-termiste, cette agrégation de comportements spontanés sans vision d'ensemble dont la totalité peut aboutir, mais on s'en rend compte trop tard, à une soustraction du bien-être global.

Cette perte du sens politique au profit de l'administration des choses est due à la circonstance que l'on assimile la volonté commune au totalitarisme, dont le meilleur antidote serait l'individualisme. Hormis l'organisation efficace des moyens (les procédures juridiques, l'économie de marché), la postmodernité a fait le pari rassurant de rendre le politique aussi neutre que possible et de l'expurger de toute finalité autre que la promotion des individus.

Nulle fin de l'histoire tranquille dans cette sortie du politique, mais plutôt un retour au chaos de l'état de sauvagerie. Le refus de concevoir même qu'il existe un commun qu'il reviendrait à l'homme de servir, c'est l'âge du narcissisme, où l'on se sert dès lors qu'on a les moyens de le faire ; où l'on cherche à retirer quelque chose du commun, plutôt que d'y ajouter ; où l'on ne cultive plus la retenue de soi laissant libre le champ du travail partagé, mais où l'on se répand aussi loin qu'on puisse aller. Lorsque la seule finalité admise, c'est la liberté de chacun sous réserve de la liberté d'autrui, alors l'espace commun se privatise, et ne se réduit plus qu'à la fine membrane qui sépare deux individus: « l'autre » devient par définition une irritation, qu'il faut manipuler, détruire, ou, dans le meilleur des cas, subir.

Les institutions, la culture, la civilisation censées élever ces comportements perdent toute leur légitimité dès lors qu'elles se réduisent au droit et au marché, c'est-à-dire à l'organisation optimale de rapports de forces. Les chocs d'idées deviennent des chocs de personnes dès lors que ces dernières ne conçoivent plus le lieu de leur demeure commune: c'est le terreau sur lequel se nourrissent les antiques promesses de fusion communautaire recherchant l'utopique homogénéité, culturelle ou religieuse, d'individus semblables agrégés en une sorte de lobby d'intérêts.

Le sentiment actuel des Français ne doit donc pas être pris pour ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas parce que la France serait une vieille dame, la nation un cadre obsolète, le patriotisme un sentiment arriéré, que les Français s'éloignent de la politique. Mais, en revanche, c'est parce que les Français s'éloignent de la politique en n'y voyant plus qu'un désolant divertissement que la France risque de devenir une vieille dame, la nation un cadre obsolète, le patriotisme un sentiment « so 1945 ».

L'indifférence marquée à l'égard du système électoral, et le succès de la proposition d'En Marche ! de dépasser les clivages gauche/droite qui en a été son corollaire, ne sont pas un plébiscite en faveur du Grand Jeu planétaire. Penser que tel est le cas, c'est prendre la conséquence d'un phénomène pour sa cause. Et cette confusion nous livre un enseignement : nous sommes tentés de nous désintéresser de la politique non parce que nous ne croyons plus en notre pays, ni même parce que les acteurs du monde politique ne font que semblant d'y croire, mais parce que nous oublions que les premiers acteurs du monde politique, c'est nous-mêmes : recréer le commun, retrouver l'honneur de le servir, relève, dans nos vies quotidiennes, familiales, associatives ou professionnelles, de notre propre responsabilité. Si nous en avons marre de la politique, c'est en fait parce qu'il nous en faut davantage. •

Paul-François Schira est haut fonctionnaire et maître de conférences à Sciences-Po

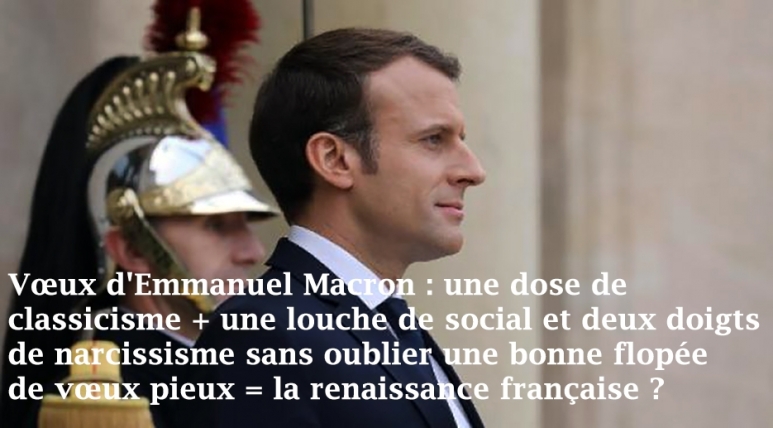

BILLET - Lors de la présentation de ses premiers voeux, Emmanuel Macron a livré un véritable plaidoyer européen

BILLET - Lors de la présentation de ses premiers voeux, Emmanuel Macron a livré un véritable plaidoyer européen

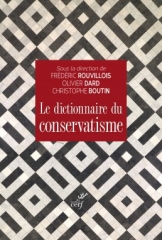

Ce n’est là qu’un faible aperçu de la richesse de ce dictionnaire qui, par ses développements, ne cesse d’inciter à toujours plus creuser et complexifier la réflexion. On prêtera, notamment, attention aux liens qu’une tradition politique entretient avec des courants philosophiques aussi caractéristiques que le thomisme et plus généralement avec le christianisme. De sa part, on ne saurait admettre nulle neutralité axiologique, ce qui l’éloigne de l’ère du vide dans toutes ses désinences, d’un libéralisme incertain (« Le libéral, disait le général de Gaulle, est celui qui pense que son adversaire a raison ») mais qui pourrait le rendre apte à affronter un des défis les plus graves, « le remplacement d’un monde par une réalité virtuelle qui dissimule mal les risques d’un nouveau totalitarisme ». Ainsi pourrait enfin se détacher « une volonté de perdurer dans l’être, ancrée aux coeurs des hommes » qui permette « de fédérer des axes et, peut-être, de rassembler une famille ».

Ce n’est là qu’un faible aperçu de la richesse de ce dictionnaire qui, par ses développements, ne cesse d’inciter à toujours plus creuser et complexifier la réflexion. On prêtera, notamment, attention aux liens qu’une tradition politique entretient avec des courants philosophiques aussi caractéristiques que le thomisme et plus généralement avec le christianisme. De sa part, on ne saurait admettre nulle neutralité axiologique, ce qui l’éloigne de l’ère du vide dans toutes ses désinences, d’un libéralisme incertain (« Le libéral, disait le général de Gaulle, est celui qui pense que son adversaire a raison ») mais qui pourrait le rendre apte à affronter un des défis les plus graves, « le remplacement d’un monde par une réalité virtuelle qui dissimule mal les risques d’un nouveau totalitarisme ». Ainsi pourrait enfin se détacher « une volonté de perdurer dans l’être, ancrée aux coeurs des hommes » qui permette « de fédérer des axes et, peut-être, de rassembler une famille ».

Avis aux éternels potaches. Aux rois de la blague de mauvais goût. Aux empereurs du jeu de mots débile. Ils sont sous surveillance. Leur vie est en danger. Leur destin peut basculer pour une parole de trop. C'est ce qui est arrivé au présentateur de l'émission de France 2 « Les Z'amours » : Tex. Depuis dix-sept ans, il avait eu souvent l'occasion de déployer son humour lourdingue, un peu niais, jamais subtil.

Avis aux éternels potaches. Aux rois de la blague de mauvais goût. Aux empereurs du jeu de mots débile. Ils sont sous surveillance. Leur vie est en danger. Leur destin peut basculer pour une parole de trop. C'est ce qui est arrivé au présentateur de l'émission de France 2 « Les Z'amours » : Tex. Depuis dix-sept ans, il avait eu souvent l'occasion de déployer son humour lourdingue, un peu niais, jamais subtil.

Selon les baromètres Cevipof, moins de 10% des Français se désintéressent totalement de la politique, mais corrélativement ils lui adressent un sentiment de méfiance. Paul-François Schira analyse les causes de ce paradoxe

Selon les baromètres Cevipof, moins de 10% des Français se désintéressent totalement de la politique, mais corrélativement ils lui adressent un sentiment de méfiance. Paul-François Schira analyse les causes de ce paradoxe

Dans cette tribune du Journal de Montréal [28.12] Mathieu Bock-Côté dit des propos du pape - mieux sans-doute et autrement - la même chose que nous. [Voir article précédent]. La charge du pape François en faveur de l'immigration, au soir de Noël, ne vise en fait que l'Europe. Peut-être surtout, comme on le dit, la catholique Pologne. Mais aussi la France, sans aucun doute. Gardons présent à l'esprit qu'en matière politique, en tout ce qui touche au Bien Commun de notre patrie, nous sommes - ou devrions être - seuls souverains. LFAR

Dans cette tribune du Journal de Montréal [28.12] Mathieu Bock-Côté dit des propos du pape - mieux sans-doute et autrement - la même chose que nous. [Voir article précédent]. La charge du pape François en faveur de l'immigration, au soir de Noël, ne vise en fait que l'Europe. Peut-être surtout, comme on le dit, la catholique Pologne. Mais aussi la France, sans aucun doute. Gardons présent à l'esprit qu'en matière politique, en tout ce qui touche au Bien Commun de notre patrie, nous sommes - ou devrions être - seuls souverains. LFAR

DÉBAT - Après un départ de quinquennat mitigé sur plan de la popularité, le président de la République Emmanuel Macron n'a jamais été aussi haut dans les sondages. Fait-il un sans-faute à la tête de l'État ? Zemmour affirme non sans raison : « Macron a compris ce qu'était un roi élu en France ». Ce qui n'empêche qu'il n'est pas un roi véritable. Lequel, comme Macron l'avait diagnostiqué en 2016, manque toujours à la France.

DÉBAT - Après un départ de quinquennat mitigé sur plan de la popularité, le président de la République Emmanuel Macron n'a jamais été aussi haut dans les sondages. Fait-il un sans-faute à la tête de l'État ? Zemmour affirme non sans raison : « Macron a compris ce qu'était un roi élu en France ». Ce qui n'empêche qu'il n'est pas un roi véritable. Lequel, comme Macron l'avait diagnostiqué en 2016, manque toujours à la France.

L'Observatoire de l'Europe [23.12] nous a fait connaître cette « Déclaration de Paris » que, malgré sa longueur, nous publions in extenso en raison de son importance. Elle rejoint notre propre souci d'une vraie Europe que notre opposition aux actuelles institutions européennes et à leur idéologie, ne saurait faire passer au second plan. Certes, nous aurions à discuter bien des points de cette déclaration, nombre de formulations vagues ou imprécises. Le débat est ouvert. Son inspiration d'ensemble mérite toute notre attention et sous de nombreux aspects notre approbation. Lafautearousseau

L'Observatoire de l'Europe [23.12] nous a fait connaître cette « Déclaration de Paris » que, malgré sa longueur, nous publions in extenso en raison de son importance. Elle rejoint notre propre souci d'une vraie Europe que notre opposition aux actuelles institutions européennes et à leur idéologie, ne saurait faire passer au second plan. Certes, nous aurions à discuter bien des points de cette déclaration, nombre de formulations vagues ou imprécises. Le débat est ouvert. Son inspiration d'ensemble mérite toute notre attention et sous de nombreux aspects notre approbation. Lafautearousseau

Lorsque j'entends sur les chaines d'info nos politiques rabâcher leur « attachement aux valeurs de la République -.je ne peux m'empêcher de penser aux 150 000 Vendéens massacrés au nom de ladite République. Des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, assassinés par les années de la République parce qu'ils avaient comme seul tort d'être nés vendéens. Des massacres qui préfigurent, cent cinquante ans plus tôt, les crimes du IlIe Reich : organisation de noyades collectives de civils, utilisation de fours à pain pour brûler vifs les villageois, et même première tentative de gazage de masse... La République française accepta la création de tanneries de peaux humaines permettant de réaliser des sacs et des pantalons en peau de Vendéens, et on utilisa leur graisse pour fabriquer du savon. À Noirmoutier, c'est tout simplement le premier camp d'extermination de l'histoire moderne qui fut créé.

Lorsque j'entends sur les chaines d'info nos politiques rabâcher leur « attachement aux valeurs de la République -.je ne peux m'empêcher de penser aux 150 000 Vendéens massacrés au nom de ladite République. Des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, assassinés par les années de la République parce qu'ils avaient comme seul tort d'être nés vendéens. Des massacres qui préfigurent, cent cinquante ans plus tôt, les crimes du IlIe Reich : organisation de noyades collectives de civils, utilisation de fours à pain pour brûler vifs les villageois, et même première tentative de gazage de masse... La République française accepta la création de tanneries de peaux humaines permettant de réaliser des sacs et des pantalons en peau de Vendéens, et on utilisa leur graisse pour fabriquer du savon. À Noirmoutier, c'est tout simplement le premier camp d'extermination de l'histoire moderne qui fut créé.