De notre politique africaine

Emmanuel Macron accueilli par le président du Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore à l'aéroport de Ouagadougou le 27 novembre 2017

par Louis-Joseph Delanglade

Il n’est certes pas désagréable d’entendre le chef de l’Etat français répondre avec fermeté et justesse à certaines critiques récurrentes formulées en Afrique même contre la France.

Il n’est certes pas désagréable d’entendre le chef de l’Etat français répondre avec fermeté et justesse à certaines critiques récurrentes formulées en Afrique même contre la France.

Mais le ton direct qu’il a adopté à Ouagadougou ne saurait faire oublier l’essentiel, à savoir son incapacité à penser clairement et de façon politique la relation que pourraient et devraient entretenir la France et certains pays d’Afrique - en fait la plupart de nos anciennes colonies. La première erreur de M. Macron aura été de tirer sur une sorte d’épouvantail bien commode, la « Françafrique », elle-même héritière de la très gaullienne « Communauté française » de 1958. MM. Mitterrand, Chirac, Sarkozy et Hollande ont successivement annoncé sa fin et pourtant existe toujours, qu’on le veuille ou pas, quelque chose de particulier. A preuve, la présence, même contestée, d’une monnaie (franc CFA), d’une armée (bases militaires), d’une langue officielle.

Peut-être optimiste, la perspective du développement de la francophonie en Afrique centrale et occidentale n’est pas un facteur négligeable : tous les beaux discours, à commencer par celui de M. Macron, n’empêcheront pas le français d’être d’abord la langue de la France et de constituer un élément potentiellement fédérateur. Et surtout de permettre de circonscrire le champ de notre politique : il est évident que l’Afrique dans son intégralité, immense continent à la démographie explosive, est un trop gros morceau. Concentrons donc nos aides, notre action, nos projets dans le pré carré post-colonial.

Aussi la formule « il n’y a pas de politique africaine de la France » est-elle fort mal venue, d’abord et tout simplement parce que, les choses étant ce qu’elles sont, ne pas en avoir c’est en avoir une, la pire, celle qui nie les réalités. Certes, on ne peut que constater l’érosion avec le temps de la présence française. Mais c’est justement à cause de cela qu’il faut non pas nier mais repenser toute une politique. A défaut, il nous faudra subir cette forme de Françafrique qui existe toujours, celle que M. Zemmour (RTL, jeudi 30) dénonce justement, « un instrument que les dirigeants africains utilisent habilement pour défendre leurs intérêts ».

Or, la France se doit d’abord à elle-même. Il faut donc que ce que nous pouvons apporter à l’Afrique soit légitimement compensé. Notre aide, qu’elle soit militaire, financière, éducationnelle, etc. doit ainsi avoir deux contreparties essentielles : d’abord la garantie d’être la nation la plus favorisée dans tous les domaines car nous n’avons pas à tirer les marrons du feu au bénéfice des Chinois, Américains ou autres ; ensuite la mise sur pied d’un dispositif franco-africain pour limiter au maximum une émigration dangereuse pour tout le monde et favoriser le retour au pays de dizaines de milliers d’Africains qui n’ont rien à faire en France.

Ne pas oublier surtout que la France doit conserver sa propre souveraineté politique vis-à-vis de l’Afrique. Or, Il nous est de plus en plus difficile, et coûteux, d’agir seuls, notamment sur le plan militaire, et une aide de nos alliés européens serait la bienvenue. M. Macron veut « une relation renouvelée, passant par la construction de liens renforcés entre l'Afrique et l'Europe, et pour laquelle la France pourrait selon lui jouer un rôle d’intermédiaire » (Le Figaro, mardi 28). Pourquoi ne pas envisager, plutôt que cette dissolution déguisée dans une politique euro-africaine, de jouer notre rôle de nation européenne prépondérante ? Ce rôle étant profitable à tous nos partenaires, tous doivent nous soutenir, notamment sur le plan financier : on pourrait donc suggérer un réaménagement budgétaire, la France voyant sa facture européenne diminuer à proportion de ses dépenses militaires en Afrique.

Evidemment, cette redéfinition de notre politique africaine ne doit pas convenir à M. Macron, comme le montre sa prestation orale à Ouagadougou. •

Vous aimez Proust ? Vous allez adorer ça :

Vous aimez Proust ? Vous allez adorer ça :

En 1929, le monde entier avait connu l’abomination du « Black Thursday » (le jeudi noir) à Wall Street, où les actions avaient dévissé de 22 %. Depuis quelques années, après déjà avoir connu l’introduction plutôt ratée, en provenance d’Amérique, des fêtes d’« Halloween », vieille tradition ancestrale indo-européenne, par les grandes surfaces commerciales, afin de faire consommer les Européens avant Noël, ces derniers assistent médusés à la nouvelle tentative d’introduction d’une fête exclusivement commerciale , le « Black Friday » (vendredi noir), toujours en provenance d’Amérique, pour des raisons exclusivement commerciales n’ayant absolument rien à voir avec nos racines culturelles et nos traditions.

En 1929, le monde entier avait connu l’abomination du « Black Thursday » (le jeudi noir) à Wall Street, où les actions avaient dévissé de 22 %. Depuis quelques années, après déjà avoir connu l’introduction plutôt ratée, en provenance d’Amérique, des fêtes d’« Halloween », vieille tradition ancestrale indo-européenne, par les grandes surfaces commerciales, afin de faire consommer les Européens avant Noël, ces derniers assistent médusés à la nouvelle tentative d’introduction d’une fête exclusivement commerciale , le « Black Friday » (vendredi noir), toujours en provenance d’Amérique, pour des raisons exclusivement commerciales n’ayant absolument rien à voir avec nos racines culturelles et nos traditions.

Madame Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes - ne dites pas les hommes et les femmes ! - va, dans peu, déterminer souverainement l'âge auquel une fille peut être censée consentante à un rapport sexuel, ce qui, en conséquence, supprimerait la qualification de viol pour l'acte commis et éventuellement poursuivi. Autrement dit, il s'agit de définir « un seuil de présomption de non-consentement irréfragable pour les mineurs » 1 - « Entre 13 et 15 ans », répond Marlène Schiappa. Eh oui ! Et elle semble, quant à elle, pencher plutôt pour 13 ans ! La dame nous informe qu'un débat démocratique (!) est ouvert sur le sujet, réservé, bien sûr, aux seules instances compétentes où se trouvent impliqués le Haut Conseil à l'égalité, le secrétariat d'État et des parlementaires. C'est là, entre ces experts et ces responsables si évidemment concernés que la décision sera prise. En conséquence, en 2018 sera présenté un projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles et la disposition nouvelle sera incluse dans le texte.

Madame Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes - ne dites pas les hommes et les femmes ! - va, dans peu, déterminer souverainement l'âge auquel une fille peut être censée consentante à un rapport sexuel, ce qui, en conséquence, supprimerait la qualification de viol pour l'acte commis et éventuellement poursuivi. Autrement dit, il s'agit de définir « un seuil de présomption de non-consentement irréfragable pour les mineurs » 1 - « Entre 13 et 15 ans », répond Marlène Schiappa. Eh oui ! Et elle semble, quant à elle, pencher plutôt pour 13 ans ! La dame nous informe qu'un débat démocratique (!) est ouvert sur le sujet, réservé, bien sûr, aux seules instances compétentes où se trouvent impliqués le Haut Conseil à l'égalité, le secrétariat d'État et des parlementaires. C'est là, entre ces experts et ces responsables si évidemment concernés que la décision sera prise. En conséquence, en 2018 sera présenté un projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles et la disposition nouvelle sera incluse dans le texte.

N'êtes-vous pas fatigués d'être hystérisés ? C'est Maxime Tandonnet dans le

N'êtes-vous pas fatigués d'être hystérisés ? C'est Maxime Tandonnet dans le

Après Charlottesville en août qui accoucha de la campagne d'éradication des statues de Colbert en septembre, après l'affaire Weinstein d'octobre qui balança le porc français par-dessus bord en novembre, voici le consommateur français saisi de transes à la faveur transatlantique du Black Friday. Jamais dépendance culturelle et linguistique à l'égard des États-Unis ne s'était fait sentir avec autant de consentement complice.

Après Charlottesville en août qui accoucha de la campagne d'éradication des statues de Colbert en septembre, après l'affaire Weinstein d'octobre qui balança le porc français par-dessus bord en novembre, voici le consommateur français saisi de transes à la faveur transatlantique du Black Friday. Jamais dépendance culturelle et linguistique à l'égard des États-Unis ne s'était fait sentir avec autant de consentement complice.

L'article de Marc Rousset publié hier, Mensonges sur le chômage aux Etats-Unis : vers une crise économique mondiale pire qu’en 1929 -

L'article de Marc Rousset publié hier, Mensonges sur le chômage aux Etats-Unis : vers une crise économique mondiale pire qu’en 1929 -

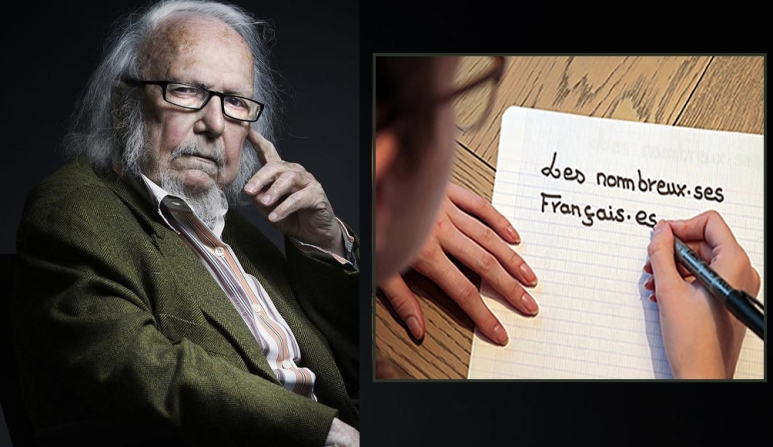

L’Académie française, c’est bien connu, est un nid de réactionnaires (certains de ses membres apprécieront…). Qu’elle se fût offusquée de leurs exigences n’était donc pas pour déplaire aux « enragé.e.s » de l’écriture dite inclusive. Mais qu’il ait été décidé de proscrire ce mode de notation

L’Académie française, c’est bien connu, est un nid de réactionnaires (certains de ses membres apprécieront…). Qu’elle se fût offusquée de leurs exigences n’était donc pas pour déplaire aux « enragé.e.s » de l’écriture dite inclusive. Mais qu’il ait été décidé de proscrire ce mode de notation