Certes l'effondrement de l'URSS il y aura bientôt 30 ans a bouleversé sinon l'ordre, du moins les équilibres du monde. Mais de ce bouleversement est née aussi une nouvelle Allemagne - sous des jours nouveaux l'Allemagne d'avant-guerre - et cela nous semble un second fait majeur.

Certes l'effondrement de l'URSS il y aura bientôt 30 ans a bouleversé sinon l'ordre, du moins les équilibres du monde. Mais de ce bouleversement est née aussi une nouvelle Allemagne - sous des jours nouveaux l'Allemagne d'avant-guerre - et cela nous semble un second fait majeur.

Il n'est pas inutile de s'y attarder, si l'on veut tenter de comprendre quelle est aujourd’hui la nature, non pas officielle, non pas rêvée, mais réelle, des rapports franco-allemands. Vieille question au fil des siècles, pour la France. Et de nos jours pour l’Europe elle-même.

La jeune génération peine aujourd'hui, et c'est normal, à imaginer ce que fut la guerre froide, la menace d'invasion soviétique sous laquelle vécut alors l'Europe de l’Ouest, le périlleux équilibre de la terreur nucléaire, et la subversion qui émanait continûment de l'Union Soviétique et s’infiltrait dans les démocraties occidentales. Accessoirement aussi de la Chine de Mao.

A la menace soviétique, c'est l'Allemagne qui était la plus exposée, elle qui en eut le plus conscience et le plus à craindre. Même s'il n'eût fallu que quelques heures aux chars russes pour traverser son territoire, passer le Rhin et entrer dans Strasbourg...

Mais ce détestable système avait fini par installer une sorte d'ordre mondial. Son écroulement aux alentours de 1990, devait être un événement considérable et l'on en eut assez vite, l'on en a encore, pleine conscience. Les conséquences n'en furent pas toutes positives : les Américains se crurent pour longtemps - ou même pour toujours - les maîtres du monde.

On a moins commenté, moins évalué, moins accordé d'importance à cet autre événement aux conséquences considérables, au moins à l'échelle européenne, que fut la réunification de l'Allemagne en 1989. Nous nous sommes habitués à sa forme actuelle, qui nous semble naturelle, sans nous rappeler que l’Allemagne a vécu divisée, brisée par le rideau de fer qui la coupait en deux, en deux Etats, pendant quasiment toute la seconde moitié du XXe siècle, l'après deuxième guerre mondiale. L'Allemagne à laquelle nous sommes maintenant confrontés n'est plus la même et nous n'avons pas encore vraiment pris la mesure de ce changement.

De Gaulle disait volontiers de l'Allemagne de son temps qu'elle avait "les reins cassés". Elle était amputée des cinq länder de l'Est, de 110 000 km2, près du tiers de son étroit territoire actuel (à peine 357 000 km2), et de 17 millions d'Allemands. L'Allemagne de l'Ouest, sans la Saxe, la Thuringe, le Brandebourg, était rhénane, sa capitale était à Bonn, au bord du Rhin, et Konrad Adenauer, son vieux chancelier, avait été, avant-guerre, maire de Cologne, capitale rhénane s'il en est. Avec cette Allemagne-là, vaincue mais déjà renaissante, prospère et bourgeoise, avec Adenauer, De Gaulle n'eut pas de peine, autour de 1960, â sceller la réconciliation franco-allemande qui s'imposait après un siècle de guerre. Les deux vieillards en inventèrent les symboles et le traité de l'Elysée la formalisa. Bien qu'il ne fût pas sans ambigüités et qu'il y eût déjà de notables disparités entre l'Allemagne et la France, sur le plan de leur population comme de leur économie - l'industrie et l'agriculture françaises étaient alors florissantes - le couple franco-allemand était équilibré.

De Gaulle disait volontiers de l'Allemagne de son temps qu'elle avait "les reins cassés". Elle était amputée des cinq länder de l'Est, de 110 000 km2, près du tiers de son étroit territoire actuel (à peine 357 000 km2), et de 17 millions d'Allemands. L'Allemagne de l'Ouest, sans la Saxe, la Thuringe, le Brandebourg, était rhénane, sa capitale était à Bonn, au bord du Rhin, et Konrad Adenauer, son vieux chancelier, avait été, avant-guerre, maire de Cologne, capitale rhénane s'il en est. Avec cette Allemagne-là, vaincue mais déjà renaissante, prospère et bourgeoise, avec Adenauer, De Gaulle n'eut pas de peine, autour de 1960, â sceller la réconciliation franco-allemande qui s'imposait après un siècle de guerre. Les deux vieillards en inventèrent les symboles et le traité de l'Elysée la formalisa. Bien qu'il ne fût pas sans ambigüités et qu'il y eût déjà de notables disparités entre l'Allemagne et la France, sur le plan de leur population comme de leur économie - l'industrie et l'agriculture françaises étaient alors florissantes - le couple franco-allemand était équilibré.

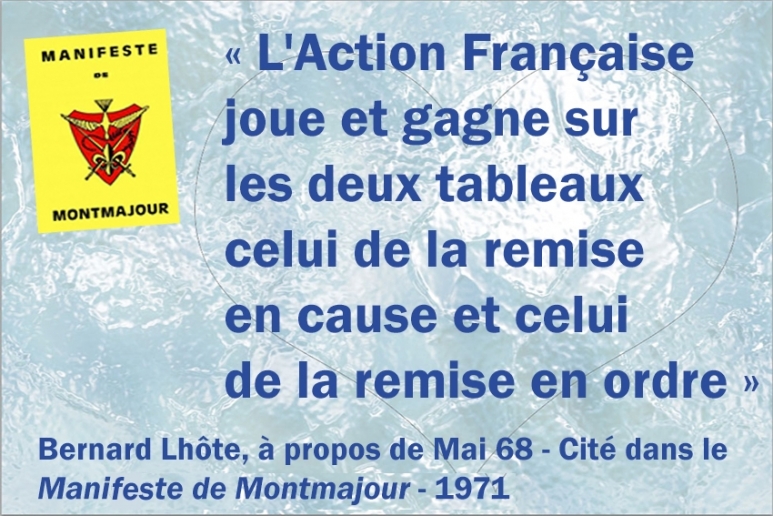

Cet équilibre a été rompu par la réunification. De Gaulle savait qu'elle ne manquerait pas de se faire. Vingt ans devaient passer après sa mort : les cinq ans de la présidence interrompue de Georges Pompidou, le septennat de Valéry Giscard d'Estaing et le premier mandat de François Mitterrand. C'est au début du second que l'on vit assez soudainement tomber le mur de Berlin et s'effondrer la RDA, sans que Moscou ne bouge. L'Action française avait toujours dit que Moscou détenait les clés de la réunification allemande. Et Moscou la laissa se faire, livrant sans sourciller ses amis, les dirigeants du régime communiste de Pankoff, à leur triste sort. Les poubelles de l'Histoire, l’oubli. François Mitterrand s'émut, s'effraya même, dit-on, de cette réunification en train de s'opérer, dont il voyait bien qu'elle affaiblirait la position de la France en Europe. Il tenta de s'y opposer, de concert avec Margaret Thatcher. Il était dans la nature des choses, sans-doute, que ce fût peine perdue. Faute de n'y rien pouvoir, l'on s'y résigna à Londres comme à Paris. Restait à l'Allemagne à digérer l'Est, exsangue, ruiné, avec une économie, des infrastructures, hors le temps et hors d'usage. Helmut Kohl fut l'homme de la réunification, de la reconstruction et de la remise à niveau de l'Allemagne de l'Est, effort gigantesque, de pure volonté politique, revanche sur la défaite et sur l'Histoire, clair effet du sentiment national allemand. L’Europe n'eut rien à y faire, rien à y voir. Les sacrifices que les Allemands de l'Ouest durent consentir pour réhabiliter les länder de l'Est, en langage simple se serrer la ceinture, ne furent pas, ici ou là, sans quelques grincements de dents et récriminations, mais, quels qu'ils fussent, le sentiment national allemand, en définitive, joua à fond. La solidarité interallemande ne fit pas de question, quand la solidarité de l'Allemagne fut refusée, plus tard, à la Grèce, ou quand elle l'est aux pays du Sud, dits du Club Med, par les épargnants et les retraités d'Outre-Rhin. L'intégration et la reconstruction de l'Allemagne de l'Est fut menée à l'allemande, rondement, massivement, relativement vite, s'agissant d'une entreprise considérable et sans-doute, après presque trente ans, peut-on considérer sa mise à niveau comme achevée, encore qu’à maints égards, l'ex Allemagne de l'Est reste différente, et se souvient, parfois avec certains regrets - maints observateurs en sont surpris - du temps où elle était communiste.

Pourquoi nous remémorer ainsi ces faits d'Histoire récents ? 'Bien-sûr pour nous éclairer sur ce qui a forgé l'Allemagne d'aujourd'hui, ce qui la structure socialement et politiquement.

Réunifiée et reconstruite, nous avons affaire à une Allemagne qui n'est plus celle d'Adenauer, Ludwig Erhardt ou Helmut Schmidt. Sa capitale n'est plus à Bonn mais à Berlin ; son centre de gravité s'est déplacé vers l'Est et vers de vastes territoires centraux, eux aussi sortis - mais pauvres - du communisme, réservoirs de main d'œuvre à bon marché et d'unités de production utilisables ; la population de l'Allemagne n'est plus, comme hier, grosso modo celle de la France, qu'elle dépasse aujourd'hui de 15 millions (81 contre 66) ; quant â son économie, qui fut, il n'y a pas si longtemps, elle aussi défaillante - avant les réformes Schroeder - elle a désormais sur l'économie française, une criante supériorité. L'on connaît bien les quelques paramètres qui permettent d'en prendre la mesure : Le taux de chômage allemand autour de 5%, le nôtre au double ; son budget excédentaire (24 milliards en 2016) quand celui de la France reste en déficit de 3% ; mais plus encore, le commerce extérieur français qui se solde par un déficit de 50 milliards, tandis que celui de l'Allemagne dégage un excédent de 250 milliards (2016) soit un différentiel de 300 milliards (3 400 milliards cumulés pour les dix dernières années !). Encore faut-il prendre en compte le nombre d'entreprises de taille intermédiaire (TPI) qui est en Allemagne le triple du nôtre, formant un puissant tissu industriel qui fait de l'Allemagne le premier exportateur mondial, devant l'énorme Chine !

Avec de tels écarts, le couple franco-allemand n'en est plus un. Il s'est mué en simples rapports de vassalité, où les conflits d'intérêt réels remplacent peu à peu les apparences d'une relation de couple. De sorte que, comme la pérennité de ce dernier est en effet indispensable à la poursuite du projet européen, jamais l'Europe rêvée naguère n'a été aussi éloignée du champ des possibles. En position dominante, l'Allemagne n'a nulle intention de renoncer à une once de sa souveraineté.

Faut-il lui reprocher son insolente réussite ou plutôt à la France d'avoir décroché, d'avoir sacrifié son industrie au mondialisme, de l'avoir délocalisée à tour de bras, d'avoir détruit son agriculture qui pourtant a tout pour être la première en Europe ? Au reste, l'Allemagne a ses propres problèmes, ses propres faiblesses, qui ne sont pas minces du tout. Si son industrie triomphe, sa démographie s'écroule ; de ce point de vue, l'Allemagne s'effondre sur elle-même et cela augure mal de son avenir ; avec 25% de retraités, elle n'est plus un peuple jeune. Il n'est de richesses que d'hommes : on ne les remplace pas par des excédents monétaires ni, durablement, par des flux massifs de migrants. A bien des égards, après avoir sacrifié beaucoup à la compétitivité de ses entreprises - avec quel succès ! - l'Allemagne vieillit même dans ses infrastructures et cela se voit, s'éprouve, on ne pourra pas les laisser vieillir indéfiniment ... Il faudra bien investir, lancer de grands travaux. Les sacrifices salariaux ne seront peut-être pas, non plus, acceptés éternellement, même si l'appel aux migrants fait, ici comme ailleurs, pression à la baisse sur les salaires. Il n'est pas sûr, surtout à l'Est, que les équilibres sociaux soient indéfiniment maintenus en Allemagne. Une certaine renaissance du sentiment national allemand face à la politique européenne et migratoire d'Angela Merkel - pas seulement du fait de l'AfD mais surtout de sa nécessaire alliance avec les Libéraux eurosceptiques - peut très bien se conjuguer à une résurgence de la revendication sociale.

Ainsi, sans rupture ni inimitié, le couple franco-allemand comme moteur de l'Europe s'éloigne par la force des choses. Après le départ britannique, l'Allemagne est bordée aujourd'hui d'Etats résolus à défendre leur souveraineté et leur identité, face à Bruxelles, Berlin ou même Paris. Et l'Autriche vient de les rejoindre. Quant à la France, plutôt que de se divertir dans des rêveries procédurales de refondation de l'Europe, dont elle n'a pas à elle seule le moindre moyen, le plus sérieux, sinon le plus facile ni le plus immédiat, serait de travailler à reconstruire sa souveraineté, c'est à dire sa puissance. Economique, morale et politique. Cela pourrait lui prendre dix ou vingt ans. Ce serait le meilleur service qu'elle pourrait rendre à l'Europe. •

P.S. On voudra bien nous excuser d’avoir outrepassé les intentions de brièveté de cette chronique. Nous voulions traiter de ce sujet avec quelque détail.

Retrouvez l'ensemble de ces chroniques en cliquant sur le lien ci-dessous

En deux mots, réflexion sur l'actualité

C'est un torrent qui emporte tout. Qui dévaste tout, qui détruit tout, qui ravage tout. Qui envahit tout. Le torrent de la parole libérée. La parole qui dénonce, la parole qui accuse, la parole qui menace. L'incroyable tsunami de « Balance ton porc » nous plonge soudain dans le monde décrit il y a des années par l'écrivain Philippe Muray qui avait prophétisé que le temps du néopuritanisme féministe succéderait à celui de la libération sexuelle des années 1970, et qu'il s'achèverait dans une fureur répressive et inquisitoriale : « A l'envie de pénis, succédera l'envie de pénal. »

C'est un torrent qui emporte tout. Qui dévaste tout, qui détruit tout, qui ravage tout. Qui envahit tout. Le torrent de la parole libérée. La parole qui dénonce, la parole qui accuse, la parole qui menace. L'incroyable tsunami de « Balance ton porc » nous plonge soudain dans le monde décrit il y a des années par l'écrivain Philippe Muray qui avait prophétisé que le temps du néopuritanisme féministe succéderait à celui de la libération sexuelle des années 1970, et qu'il s'achèverait dans une fureur répressive et inquisitoriale : « A l'envie de pénis, succédera l'envie de pénal. »

A l'heure du hashtag mobilisateur et des indignations électroniques , on permettra à quelqu'un qui ne marche au pas cadencé des modes hystériques et des pauses avantageuses de choisir ses causes.

A l'heure du hashtag mobilisateur et des indignations électroniques , on permettra à quelqu'un qui ne marche au pas cadencé des modes hystériques et des pauses avantageuses de choisir ses causes.

Le maréchal Sissi qui a sauvé l'Egypte d'une dictature islamique et se trouve être notre allié contre le terrorisme, a quitté Paris après trois jours de critiques médiatiques incessantes, universelles, fatigantes par leur uniformité, leur répétitivité et finalement leur sottise. Une autre dictature en quelque sorte qui ne dit pas son nom et dont pour l'heure personne ne nous a sauvés.

Le maréchal Sissi qui a sauvé l'Egypte d'une dictature islamique et se trouve être notre allié contre le terrorisme, a quitté Paris après trois jours de critiques médiatiques incessantes, universelles, fatigantes par leur uniformité, leur répétitivité et finalement leur sottise. Une autre dictature en quelque sorte qui ne dit pas son nom et dont pour l'heure personne ne nous a sauvés.

Il y a à peine quelques semaines, la police arrête une dizaine de jeunes-gens qui sont

Il y a à peine quelques semaines, la police arrête une dizaine de jeunes-gens qui sont

L'immense campagne « Balance

L'immense campagne « Balance

L'homme qui est à la tête de la France, n'aime pas son pays. Au mieux, il fait semblant. Pour lui, la France est une nation dépassée. L'Europe seule compte dans son esprit. Il ne cesse de le dire. « Je suis venu vous parler d'Europe, a-t-il déclaré à la Sorbonne. Encore, diront certains. Ils devront s'habituer parce que je continuerai. Et parce que notre combat est bien là, c'est notre histoire, notre identité, notre horizon, ce qui nous protège et ce qui nous donne un avenir. »

L'homme qui est à la tête de la France, n'aime pas son pays. Au mieux, il fait semblant. Pour lui, la France est une nation dépassée. L'Europe seule compte dans son esprit. Il ne cesse de le dire. « Je suis venu vous parler d'Europe, a-t-il déclaré à la Sorbonne. Encore, diront certains. Ils devront s'habituer parce que je continuerai. Et parce que notre combat est bien là, c'est notre histoire, notre identité, notre horizon, ce qui nous protège et ce qui nous donne un avenir. »

De Gaulle disait volontiers de l'Allemagne de son temps qu'elle avait "les reins cassés". Elle était amputée des cinq länder de l'Est, de 110 000 km2, près du tiers de son étroit territoire actuel (à peine 357 000 km2), et de 17 millions d'Allemands. L'Allemagne de l'Ouest, sans la Saxe, la Thuringe, le Brandebourg, était rhénane, sa capitale était à Bonn, au bord du Rhin, et Konrad Adenauer, son vieux chancelier, avait été, avant-guerre, maire de Cologne, capitale rhénane s'il en est. Avec cette Allemagne-là, vaincue mais déjà renaissante, prospère et bourgeoise, avec Adenauer, De Gaulle n'eut pas de peine, autour de 1960, â sceller la réconciliation franco-allemande qui s'imposait après un siècle de guerre. Les deux vieillards en inventèrent les symboles et le traité de l'Elysée la formalisa. Bien qu'il ne fût pas sans ambigüités et qu'il y eût déjà de notables disparités entre l'Allemagne et la France, sur le plan de leur population comme de leur économie - l'industrie et l'agriculture françaises étaient alors florissantes - le couple franco-allemand était équilibré.

De Gaulle disait volontiers de l'Allemagne de son temps qu'elle avait "les reins cassés". Elle était amputée des cinq länder de l'Est, de 110 000 km2, près du tiers de son étroit territoire actuel (à peine 357 000 km2), et de 17 millions d'Allemands. L'Allemagne de l'Ouest, sans la Saxe, la Thuringe, le Brandebourg, était rhénane, sa capitale était à Bonn, au bord du Rhin, et Konrad Adenauer, son vieux chancelier, avait été, avant-guerre, maire de Cologne, capitale rhénane s'il en est. Avec cette Allemagne-là, vaincue mais déjà renaissante, prospère et bourgeoise, avec Adenauer, De Gaulle n'eut pas de peine, autour de 1960, â sceller la réconciliation franco-allemande qui s'imposait après un siècle de guerre. Les deux vieillards en inventèrent les symboles et le traité de l'Elysée la formalisa. Bien qu'il ne fût pas sans ambigüités et qu'il y eût déjà de notables disparités entre l'Allemagne et la France, sur le plan de leur population comme de leur économie - l'industrie et l'agriculture françaises étaient alors florissantes - le couple franco-allemand était équilibré.

Notre président s'agite : il essaye d'être sur tous les fronts. Partout, ce ne sont que discours, les uns soigneusement préparés, prolixes autant que minutieux, les autres jetés à la venvole comme autant de propos perdus où se glissent des

Notre président s'agite : il essaye d'être sur tous les fronts. Partout, ce ne sont que discours, les uns soigneusement préparés, prolixes autant que minutieux, les autres jetés à la venvole comme autant de propos perdus où se glissent des