Par Caroline Galactéros

Après que Vladimir Poutine a annoncé le report de sa visite à Paris où il devait rencontrer François Hollande, Caroline Galactéros considère cette décision comme la suite logique d'un amateurisme complet de la France en Syrie et ailleurs dans le monde. [Figarovox 11.10]. Elle publie ici une longue tribune, analyse très documentée, lucide, réaliste, sans concession et d'une extrême sévérité - hélas, fondée - pour le jeu diplomatique et politique français. Nous conseillons sa lecture à tout ceux qu'intéresse l'avenir géopolitique de notre pays, de l'Europe et du monde, à une heure où risques et dangers s'accumulent gravement. Lafautearousseau

Découvrant, mais un peu tard, que la guerre tue, qu'elle est laide, injuste et sans pitié, et surtout que l'on pourrait un jour peut-être, au tribunal de l'Histoire, venir demander à Paris des comptes sur son inaction face au drame - à moins que ce ne soit sur ses actions et ses options politiques-, la France a pris les devants. Accusant avec l'ONU le régime syrien et la Russie de crimes de guerre à Alep, elle a déposé en hâte un projet de résolution au Conseil de Sécurité des Nations Unies demandant l'arrêt des combats et des bombardements sur l'est de la ville (dont elle feint de croire qu'il n'est peuplé que de civils innocents qui resteraient là de leur propre gré et que la Russie et le régime pilonneraient par pure cruauté), l'acheminement de l'aide humanitaire et la reprise du processus de négociation.

Découvrant, mais un peu tard, que la guerre tue, qu'elle est laide, injuste et sans pitié, et surtout que l'on pourrait un jour peut-être, au tribunal de l'Histoire, venir demander à Paris des comptes sur son inaction face au drame - à moins que ce ne soit sur ses actions et ses options politiques-, la France a pris les devants. Accusant avec l'ONU le régime syrien et la Russie de crimes de guerre à Alep, elle a déposé en hâte un projet de résolution au Conseil de Sécurité des Nations Unies demandant l'arrêt des combats et des bombardements sur l'est de la ville (dont elle feint de croire qu'il n'est peuplé que de civils innocents qui resteraient là de leur propre gré et que la Russie et le régime pilonneraient par pure cruauté), l'acheminement de l'aide humanitaire et la reprise du processus de négociation.

Que dire de cette initiative, apparemment inspirée par une indignation vertueuse face au drame bien réel vécu par la population d'Alep-Est, à un moment où la tension russo-américaine monte dangereusement et peut faire craindre un dérapage militaire sur le terrain que certains, à Washington et à l'OTAN, appellent ouvertement de leurs vœux ? S'agit-il d'une nouvelle salve d'irénisme aveugle et de « pensée magique », funeste version 2016 de « Boucle d'or au Pays des trois ours » découvrant une intrusion dans sa maisonnette idyllique ? Ou d'une gesticulation habile mais dangereuse qui n'a pour but, en prétendant débloquer la situation, que de jouer les utilités au profit de Washington en fossilisant un peu plus les positions des deux camps qui s'affrontent désormais ouvertement sur le corps exsangue de la nation syrienne ? Difficile de démêler la part de négation du réel de celle de l'alignement sur ce que l'on présente comme « le camp du Bien » … et de nos intérêts nationaux, si mal évalués pourtant.

Ce cinéma diplomatique vient évidemment de se solder par un véto russe, attendu par Paris, Londres et Washington qui veulent faire basculer l'indignation internationale contre Moscou à défaut de mettre en cohérence leurs objectifs politiques et militaires avec leur prétendue volonté de paix. Mais prendre la tête du chœur des vierges ne suffit pas et ne trompe plus personne. L'évidence crève l'écran. « L'Occident » ne mène pas la guerre contre l'islamisme sunnite ou alors de façon très résiduelle : il le nourrit, le conseille, l'entraine. DAECH, dont la barbarie spectaculaire des modes d'action sert d'épouvantail opportun et de catalyseur de la vindicte occidentale, permet de juger par contraste « respectable » l'avalanche de djihadistes sunnites d'obédience wahhabite ou Frères musulmans qui ne combattent d'ailleurs pas plus que nous l'Etat islamique mais s'acharnent sur le régime syrien. Et l'Amérique comme la France cherchent avec une folle complaisance, dans ce magma ultraviolent, des interlocuteurs susceptibles d'être intronisés comme « légitimes » et capables de remplacer un autocrate indocile qui a le mauvais goût de résister à la marche de l'Histoire version occidentale et à la vague démocratique censée inonder de ses bienfaits un Moyen-Orient politiquement arriéré.

Saddam Hussein, Mouammar Kadhafi, cruels tyrans sans doute, n'ont pu y résister et croyaient encore pouvoir argumenter avec leurs adversaires occidentaux (longtemps leurs alliés) quand leur sort était en fait scellé depuis longtemps. Bachar el Assad a bien failli y passer lui aussi. Mais à notre grand dam, Moscou a vu dans cette nouvelle guerre occidentale de déstabilisation par procuration, une occasion inespérée de sécuriser ses bases militaires, de défier l'Amérique qui la méprisait trop ouvertement, de regagner une influence centrale dans la région et de traiter « à la source » le terrorisme qui menace son territoire et ses marges d'Asie centrale et du Caucase. Et l'a saisie.

Dans ce Grand jeu explosif de reconfiguration de l'équilibre du monde et notamment du nouveau duel cardinal, celui de Washington avec Pékin, la France, je le crains, s'est trompée du tout au tout et démontre à la face du monde mais surtout à l'ennemi - qui observe notre incohérence diplomatique et politique -, qu'elle pratique admirablement le grand écart stratégique... aux dépens toutefois, de nos concitoyens. Comment justifier en effet notre combat au Mali contre les djihadistes sunnites, notre soutien en Irak aux chiites contre les sunnites, et en Syrie notre appui aux groupuscules sunnites les plus extrémistes contre Bachar el Assad... tout en prétendant profiter du marché iranien entre-ouvert …. et vendre des armes aux Saoudiens et Qataris sunnites qui sont by the way les financiers du djihadisme mondial dont nous subissons la haine et la violence terroriste sur notre sol désormais à un rythme soutenu ? C'est de l'opportunisme à très courte vue, mais plus encore un hiatus stratégique béant et la manifestation d'une totale incompréhension du réel.

De telles contradictions ne peuvent s'expliquer que par notre entêtement à vouloir en finir avec le régime syrien actuel dont nul n'imaginait qu'il résisterait si longtemps aux feux croisés de l'Amérique et de ses alliés sunnites. L'exigence américaine - reprise à son compte par Paris - d'une cessation des bombardements aériens sur Alep-Est « pour raisons humanitaires » aurait permis en fait de laisser les islamistes de la ville (soit rien moins qu'Al Nosra et consorts) se refaire une santé militaire en se servant des civils comme de boucliers humains, de poursuivre leurs tirs d'obus sur la partie ouest de la ville et d'empêcher Damas et Moscou de faire basculer décisivement le rapport de force militaire en faveur de l'Etat syrien dans le cadre d'une négociation ultime. Qui a d'ailleurs fait échouer le cessez le feu signé le 9 septembre dernier à Genève ? Les groupes terroristes qui n'en voulaient pas et les Etats-Unis qui ont bombardé les forces syriennes à Deir el Zor et ouvert la voie aux forces de l'Etat Islamique. Encore un accord de dupes.

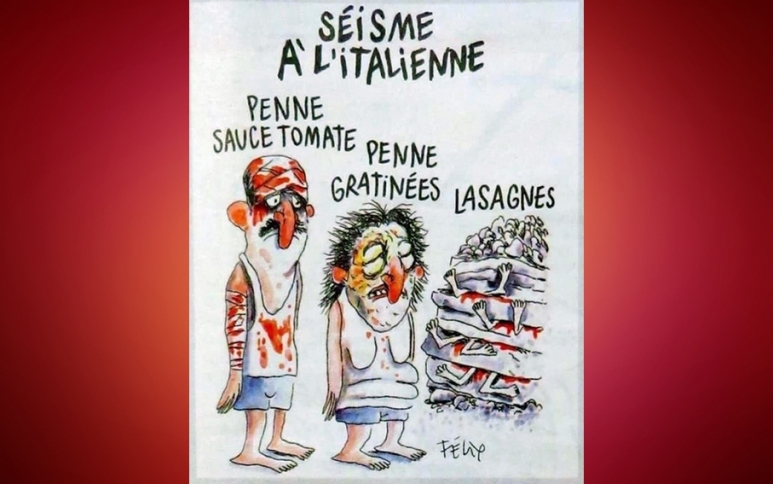

Temps court versus temps long, individu versus groupe, froideur politique versus empathie médiatique (sélective): on se refuse à voir, dans nos démocraties molles, que la véritable action stratégique, pour être efficace, ne peut prendre en compte que des nombres, des masses, des ensembles, des mouvements, des processus, quand toute l'attention médiatique et la gestion politicienne des crises, elles, veulent faire croire que l'individu est central et se concentrent sur la souffrance et le sort des personnes, alors que celles-ci sont depuis toujours et sans doute pour encore longtemps sacrifiées à la confrontation globale et brutale entre Etats. Les images terrifiantes de la guerre au quotidien masquent la réalité d'un affrontement sans scrupules de part et d'autre, dont en l'espèce les malheureux Syriens ne sont même plus les enjeux mais de simples otages.

L'impensé du discours français n'en reste pas moins le suivant : si Assad, « bourreau de son propre peuple » selon l'expression consacrée, était finalement militairement et politiquement mis hors-jeu, par qui compte-on le remplacer ? A qui sera livrée la Syrie, « utile » ou pas, une fois que DAECH en aura été progressivement « exfiltré » vers d'autres macabres « territoires de jeu », en Libye par exemple ? Quelle alternative pour la survie des communautés, notamment chrétiennes, encore présentes dans le pays qui passe par la survie des structures laïques d'Etat ? Quels individus veut-on mettre au pouvoir ? Les pseudo « modérés » qui encombrent les couloirs des négociations en trompe l'œil de Genève ? Le Front al Nosra, sous son nouveau petit nom - Fateh al Sham -, que les Américains persistent à soutenir en dépit des objurgations russes et qui a fait exploser le cessez-le feu ? Ou peut-être certains groupuscules désormais armés de missiles américains TOW qui n'attendent qu'un « go » pour tenter de dézinguer un avion ou un hélico russe, « par erreur » naturellement ? Ou encore les représentants des Forces démocratiques syriennes, ou ceux de «l'Armée de la Conquête» qui renait opportunément de ses cendres… Ou un mixte de tous ces rebelles - apprentis démocrates férus de liberté et qui libèreront enfin le peuple syrien du sanglant dictateur qui le broyait sous sa férule depuis trop longtemps ?

Croit-on sérieusement que l'on pourra contrôler une seule minute ces nouveaux « patrons » du pays qui se financent dans le Golfe - dont nous sommes devenus les obligés silencieux -, et dont l'agenda politique et religieux est aux antipodes de la plus petite de nos exigences « démocratiques » ? Ne comprend-on pas qu'ils vont mettre le pays en coupe réglée, en finiront dans le sang avec toutes les minorités, placeront les populations sunnites sous leur contrôle terrifiant, et que tout processus électoral sera une mascarade et ne fera qu'entériner une domination communautaire et confessionnelle sans appel ? … « Anne, ma sœur Anne ne vois-tu rien venir? je ne vois que l'herbe qui verdoie et la terre qui poudroie » … Quelle naïveté, quelle ignorance, quelle indifférence en fait !

L'interview accordée le 5 octobre dernier par notre ministre des Affaires étrangères à la veille de son départ pour Moscou à Yves Calvi sur LCI est à cet égard, un morceau de bravoure édifiant, qui escamote la réalité et brosse un paysage surréaliste du conflit et de ce qu'il faudrait y comprendre et en attendre.

Florilège et exégèse…

« La guerre ne sert à rien. Elle ne fait que renforcer les djihadistes »

Est-ce à dire qu'il faut les laisser faire, leur donner les clefs du pays et prier peut-être, pour qu'ils ne massacrent pas les minorités qui y demeurent encore et instaurent la démocratie ? Faut-il ne plus agir en espérant qu'ils vont s'arrêter ? De qui se moque-t-on ? Adieu Boucle d'Or. Nous sommes au Pays des rêves bleus de Oui-Oui…

Les Russes, qui se disent satisfaits de l'efficacité de leurs frappes contre les terroristes d'Alep-Est « sont cyniques » … Qui est cynique ici ? Celui qui déforme la réalité d'un affrontement pour ne pas avouer qu'il est (avec d'autres) à la manœuvre d'une déstabilisation d'Etat par des groupuscules terroristes liés à Al-Qaïda (matrice de Daech) sous couvert d'aspiration à la démocratie ? Ou ceux qui cherchent à réduire l'emprise djihadiste et à renforcer des structures d'Etat laïques avec ou sans Bachar ?

« La politique de la France est claire… Nous avons une stratégie, une vision. »

Ah ? ! Laquelle ? Nous avons depuis 5 ans une politique étrangère à contre-emploi et à contre temps, réduite à deux volets : action humanitaire et diplomatie économique. En gros vendre des armes à tout prix aux pays sunnites, les aider à faire la guerre et à s'emparer du pouvoir à Damas… et porter des couvertures aux victimes de cet activisme économico-militaire: les Syriens.

En dépit de l'excellence de nos forces armées, de la présence du Charles de Gaulle sur zone et de nos missions aériennes soutenues, Paris n'est diplomatiquement et stratégiquement plus nulle part en Syrie, et depuis longtemps. Par dogmatisme, par moralisme, par notre parti pris immodéré pour les puissances sunnites de la région, nous nous sommes engouffrés dans un alignement crédule sur la politique américaine qui s'est en plus retournée contre nous dès l'été 2013, lorsque Barack Obama a dû renoncer à frapper directement Damas au prétexte d'un usage d'armes chimiques qui n'a d'ailleurs jamais été confirmé. Un camouflet d'autant plus lourd à porter que notre ancien ministre des affaires étrangères avait jugé bon, dès août 2012, de dire que « Bachar el Assad ne méritait pas d'être sur terre » et, en décembre 2012, « qu'Al Nosra faisait du bon boulot ». L'Etat Français a d'ailleurs été poursuivi - en vain à ce jour - pour ces déclarations ministérielles qui ont de facto encouragé le prosélytisme islamiste et le terrorisme en présentant le départ pour la Syrie à des apprentis djihadistes français comme une œuvre politique salutaire, avec les résultats que l'on connaît sur le territoire national. N'en déplaise à Monsieur Ayrault, la France n'est ni écoutée, ni considérée, ni attendue sur le dossier syrien. Elle en est réduite à servir de go between entre Washington et Moscou lorsque ceux-ci ne peuvent plus se parler et qu'il faut faire semblant, une fois encore, de rechercher un compromis et d'amener Moscou à lever le pied d'une implication trop efficace à notre goût.

« Si le choix est entre Bachar et Daech, il n'y a pas de choix. »

Mais c'est pourtant le cas, ne nous en déplaise. Nous combattons l'Etat islamique pour la galerie, sans grande conviction ni détermination politique, de très haut, par des frappes qui sans présence terrestre demeurent symboliques. Pour Moscou, au contraire, il n'existe pas « d'islamistes modérés » ; combattre le terrorisme revient à combattre l'EI mais aussi ses avatars locaux innombrables à tout prix, y compris au prix de pertes civiles importantes. Et c'est aujourd'hui la Russie qui, dans les airs mais aussi au sol, avec l'Iran et le régime syrien, « fait la guerre », se bat contre le terrorisme islamiste qui menace tout l'Occident, gangrène nos vieilles sociétés repues et pacifiques et nous prend pour cible. Ils « font le job ». Un horrible job. Dans l'immédiat, il faut choisir entre le soutien à l'Etat syrien - que le régime d'Assad incarne-, et DAECH et Cie.

Le sommet est atteint à la fin de l'intervention ministérielle, lorsque l'on apprend que « la Syrie future devra être unitaire, avoir des structures étatiques stables, être protectrice de toutes ses minorités, mettre en place des institutions solides, contrôler son armée et ses Services… » (sic)! Les bras nous en tombent. Voici décrite…la Syrie d'avant la guerre ! Ce terrifiant carnage n'aurait-il donc été qu'un coup d'épée dans l'eau ?

Mais le pire était à venir. Ce matin, nous avons franchi un nouveau seuil dans le ridicule et le suicide politique. Au moment où il est d'une extrême urgence de se parler enfin à cœur ouvert, de dire la vérité, d'abandonner les poses et les anathèmes, de ne plus se tromper d'ennemi, de faire front commun - comme l'ont proposé les Russes depuis des lustres -, contre l'islamisme qui a décidé notre perte et s'esclaffe de notre ahurissante naïveté et de notre faiblesse, le président de la République française s'interroge publiquement, de bon matin, dans une émission de divertissement, devant l'animateur Yann Barthes sur TMC, sur l'opportunité de recevoir Vladimir Poutine à Paris le 19 octobre prochain! « P'têt ben qu'oui, p'têt ben qu'non …» La réponse de Moscou à cette insulte ne s'est pas fait attendre : le Président russe ne viendra pas. Nous sommes au fond du fond du fond de l'impuissance politique et l'on se laisse couler, saisis par l'ivresse des profondeurs en croyant surnager.

Hauteur de vue et profondeur de champ, véritable souci pour la souffrance humaine : la realpolitik est la solution, pas le mal. La confusion permanente entre l'Etat syrien et le régime syrien nourrit la guerre. C'est l'Etat qu'il faut aider à survivre à l'offensive islamiste au lieu d'encourager les mouvements terroristes à le déstructurer. Le sort de Bachar el Assad est à la fois central et accessoire. Si l'Etat syrien devait tomber sous la coupe de DAECH ou sous celle d'Al Nostra et de ses avatars, alors ce seront les massacres communautaires et le chaos. Qui aura alors des comptes à rendre pour les avoir laissé advenir ? •

Caroline Galactéros

Docteur en Science politique et colonel au sein de la réserve opérationnelle des Armées, Caroline Galactéros dirige le cabinet d'intelligence stratégique « Planeting ». Auteur du blog Bouger Les Lignes, elle a publié Manières du monde. Manières de guerre (Nuvis, 2013) et Guerre, Technologie et société (Nuvis, 2014).

Ils hantent tous deux les nuits d'Angela Merkel et de François Hollande. Ils n'ont pourtant pas grand-chose en commun. Ils s'affrontent même durement autour de l'Ukraine ou de la Syrie. Vladimir Poutine ne connaît pas encore Theresa May ; et celle-ci considère qu'elle en connaît déjà assez sur celui-là. Mais si tous deux sont devenus les têtes de Turcs favoris des grands médias internationaux et des principaux dirigeants de l'Union européenne, ce n'est pas un hasard. Avec Poutine, c'est désormais une vieille histoire. Géorgie, Ukraine, Syrie, on sait ce que reprochent les Occidentaux au Président russe. On connaît aussi les arguments de Poutine. C'est au fond à chaque fois la même chose : il défend les intérêts de son pays à ne pas voir les forces de l'Otan aux portes de la Russie d'une part, à conserver des alliés fidèles et à lutter, à l'intérieur comme à l'extérieur, contre l'offensive djihadiste venue du monde musulman. Avec Theresa May, c'est plus récent. Le nouveau premier ministre britannique a décidé de se soumettre à la volonté de son peuple, manifestée lors du référendum sur le Brexit. C'est peut-être ce que ne lui pardonnent pas les élites médiatiques, politiques et financières européennes.

Ils hantent tous deux les nuits d'Angela Merkel et de François Hollande. Ils n'ont pourtant pas grand-chose en commun. Ils s'affrontent même durement autour de l'Ukraine ou de la Syrie. Vladimir Poutine ne connaît pas encore Theresa May ; et celle-ci considère qu'elle en connaît déjà assez sur celui-là. Mais si tous deux sont devenus les têtes de Turcs favoris des grands médias internationaux et des principaux dirigeants de l'Union européenne, ce n'est pas un hasard. Avec Poutine, c'est désormais une vieille histoire. Géorgie, Ukraine, Syrie, on sait ce que reprochent les Occidentaux au Président russe. On connaît aussi les arguments de Poutine. C'est au fond à chaque fois la même chose : il défend les intérêts de son pays à ne pas voir les forces de l'Otan aux portes de la Russie d'une part, à conserver des alliés fidèles et à lutter, à l'intérieur comme à l'extérieur, contre l'offensive djihadiste venue du monde musulman. Avec Theresa May, c'est plus récent. Le nouveau premier ministre britannique a décidé de se soumettre à la volonté de son peuple, manifestée lors du référendum sur le Brexit. C'est peut-être ce que ne lui pardonnent pas les élites médiatiques, politiques et financières européennes.

Découvrant, mais un peu tard, que la guerre tue, qu'elle est laide, injuste et sans pitié, et surtout que l'on pourrait un jour peut-être, au tribunal de l'Histoire, venir demander à Paris des comptes sur son inaction face au drame - à moins que ce ne soit sur ses actions et ses options politiques-, la France a pris les devants. Accusant avec l'ONU le régime syrien et la Russie de crimes de guerre à Alep, elle a déposé en hâte un projet de résolution au Conseil de Sécurité des Nations Unies demandant l'arrêt des combats et des bombardements sur l'est de la ville (dont elle feint de croire qu'il n'est peuplé que de civils innocents qui resteraient là de leur propre gré et que la Russie et le régime pilonneraient par pure cruauté), l'acheminement de l'aide humanitaire et la reprise du processus de négociation.

Découvrant, mais un peu tard, que la guerre tue, qu'elle est laide, injuste et sans pitié, et surtout que l'on pourrait un jour peut-être, au tribunal de l'Histoire, venir demander à Paris des comptes sur son inaction face au drame - à moins que ce ne soit sur ses actions et ses options politiques-, la France a pris les devants. Accusant avec l'ONU le régime syrien et la Russie de crimes de guerre à Alep, elle a déposé en hâte un projet de résolution au Conseil de Sécurité des Nations Unies demandant l'arrêt des combats et des bombardements sur l'est de la ville (dont elle feint de croire qu'il n'est peuplé que de civils innocents qui resteraient là de leur propre gré et que la Russie et le régime pilonneraient par pure cruauté), l'acheminement de l'aide humanitaire et la reprise du processus de négociation.

On sait bien sûr que diplomates et militaires russes s’activent de plus en plus autour du dossier proche-oriental, notamment dans son volet syrien, et que cet interventionnisme choque ou étonne nombre de gens en Occident et en Arabistan. On connaît moins certaines données justifiant aux yeux des Russes eux-mêmes leur présence de plus en plus visible sur le théâtre musulman.

On sait bien sûr que diplomates et militaires russes s’activent de plus en plus autour du dossier proche-oriental, notamment dans son volet syrien, et que cet interventionnisme choque ou étonne nombre de gens en Occident et en Arabistan. On connaît moins certaines données justifiant aux yeux des Russes eux-mêmes leur présence de plus en plus visible sur le théâtre musulman.

C’est ce qu’avaient bien compris ces journalistes et politiciens français qui, dans leur majorité, avaient par avance condamné Budapest. Rien d’étonnant à cela. Une fois de plus, leur

C’est ce qu’avaient bien compris ces journalistes et politiciens français qui, dans leur majorité, avaient par avance condamné Budapest. Rien d’étonnant à cela. Une fois de plus, leur

Hassan II, régnant de 1961 à 1999, était orfèvre dans la langue des Frères Tharaud et d’Abdelkader Chatt** et il aimait de temps en temps jeter en pâture à la meute journalistique quelques aphorismes bien ciselés de ce type : « Le Maroc ressemble à un arbre dont les racines nourricières plongent profondément dans la terre d’Afrique, et qui respire, grâce à son feuillage, aux vents de l’Europe »***. Sur cette lancée, le feu roi émit en 1987 l’idée audacieuse selon laquelle Rabat devait être admis dans ce que l’on nommait alors « Marché commun » ou « Communauté économique européenne » ( 1957-1993), et depuis lors « Union européenne ».

Hassan II, régnant de 1961 à 1999, était orfèvre dans la langue des Frères Tharaud et d’Abdelkader Chatt** et il aimait de temps en temps jeter en pâture à la meute journalistique quelques aphorismes bien ciselés de ce type : « Le Maroc ressemble à un arbre dont les racines nourricières plongent profondément dans la terre d’Afrique, et qui respire, grâce à son feuillage, aux vents de l’Europe »***. Sur cette lancée, le feu roi émit en 1987 l’idée audacieuse selon laquelle Rabat devait être admis dans ce que l’on nommait alors « Marché commun » ou « Communauté économique européenne » ( 1957-1993), et depuis lors « Union européenne ».

Les oracles de jadis lisaient dans les entrailles d'animaux; ceux d'aujourd'hui lisent dans les entrailles chiffrées des ordinateurs. Mais leur capacité à prédire l'avenir ne s'est guère améliorée.

Les oracles de jadis lisaient dans les entrailles d'animaux; ceux d'aujourd'hui lisent dans les entrailles chiffrées des ordinateurs. Mais leur capacité à prédire l'avenir ne s'est guère améliorée. Le Brexit n'est donc pas d'abord une question économique. Mais une question politique et juridique. Sortis de l'Union, les Anglais pourront se débarrasser de la tutelle pesante de la Cour européenne des droits de l'homme, et maîtriser à leur guise les flux migratoires venus d'Europe et du reste du monde. Encore faut-il que leurs élites, politiques et financières, le veuillent vraiment et acceptent de se soumettre sincèrement à la volonté de leur peuple. Mais cette question n'est pas seulement britannique.

Le Brexit n'est donc pas d'abord une question économique. Mais une question politique et juridique. Sortis de l'Union, les Anglais pourront se débarrasser de la tutelle pesante de la Cour européenne des droits de l'homme, et maîtriser à leur guise les flux migratoires venus d'Europe et du reste du monde. Encore faut-il que leurs élites, politiques et financières, le veuillent vraiment et acceptent de se soumettre sincèrement à la volonté de leur peuple. Mais cette question n'est pas seulement britannique.

« L’union européenne est une sorte de chimère. Elle a construit toute une bureaucratie pour veiller au respect de règles libérales, qu’elle a malheureusement érigées en dogmes. Son administration n’est pas moins tatillonne que celle d’un régime socialiste. Il suffit de considérer les directives produites par Bruxelles sur des sujets aussi divers que la composition du chocolat ou la fabrication des fromages !

« L’union européenne est une sorte de chimère. Elle a construit toute une bureaucratie pour veiller au respect de règles libérales, qu’elle a malheureusement érigées en dogmes. Son administration n’est pas moins tatillonne que celle d’un régime socialiste. Il suffit de considérer les directives produites par Bruxelles sur des sujets aussi divers que la composition du chocolat ou la fabrication des fromages !

U

U

Il faut défendre notre civilisation contre ses ennemis. Alain Finkielkraut le disait récemment dans Le Figaro Magazine. Mais la formule est bien plus ambiguë qu'on ne le croit.

Il faut défendre notre civilisation contre ses ennemis. Alain Finkielkraut le disait récemment dans Le Figaro Magazine. Mais la formule est bien plus ambiguë qu'on ne le croit.