A l'occasion de l'anniversaire du Traité de Rome, Alexandre Devecchio a réalisé ce Grand Entretien avec Coralie Delaume et David Cayla, qui font le point sur l'Union européenne [Figarovox, 24.03]. Telle que nous la connaissons, elle est, selon eux, en fin de vie. Ce qu'ils démontrent au fil d'une analyse serrée, minutieuse et documentée qui intéresse les patriotes français, amis d'une Europe réelle non idéologique. Dont nous sommes. Lafautearousseau

Ce 25 mars marque le soixantième anniversaire du traité de Rome, acte de naissance symbolique de l'Union européenne. Quel bilan tirez-vous de soixante de construction européenne ?

Un bilan assez calamiteux, forcément. Il n'y a qu'à voir comment se sont passés les divers anniversaires de ce début d'année. Car celui du traité de Rome n'est pas le premier que l'on « célèbre ». L'année 2017 est aussi celle des 25 ans du traité de Maastricht, et celle des 15 ans de l'euro qui est entré dans nos portefeuilles le 1er janvier 2002.

Personne n'a eu le cœur à festoyer.Personne n'a pourtant eu le cœur à festoyer. Et pour cause. Les deux années qui viennent de s'écouler ont vu se succéder deux événements majeurs. D'abord la crise grecque de janvier à juillet 2015, qui s'est soldée une mise en coupe réglée de la Grèce. Comme l'explique le spécialiste du pays Olivier Delorme la situation économique du pays est désormais effroyable. Sa dette est très clairement insoutenable, ainsi que le répète inlassablement le FMI, bien plus lucide dans ce domaine que les Européens. Son PIB, qui s'est rétracté d'un quart depuis le début de la crise en 2010, a encore reculé de 0,1 % en 2016. Cela signifie qu'en dépit d'une cure d'austérité digne du Guinness Book, l'économie hellène ne se relève pas. Le fait que Michel Sapin puisse affirmer, au sortir de l'Eurogroupe du 20 mars que « Le drame grec est derrière nous » montre que la « postvérité » et les « alternative facts » ne sont pas l'apanage des « populismes ». Il est évident que le problème grec se reposera très bientôt.

L'autre événement majeur est évidemment le Brexit, qui sera officiellement enclenché le 29 mars. Symboliquement, c'est un coup très dur pour l'Union européenne, qui se rétracte pour la première fois alors qu'elle n'avait fait jusque-là que s'élargir. On a beau nous seriner que la Grande-Bretagne était très peu intégrée, l'événement reste lourd de sens.

D'autant qu'en choisissant l'option du « Brexit dur » et en affirmant qu'à un mauvais accord avec l'UE elle préférait « pas d'accord du tout », Theresa May envoie le signal d'un retour du volontarisme en politique, ce qui ne manquera pas de susciter l'intérêt et l'envie dans les pays voisins.

De plus, contre toute attente, l'économie du pays ne s'effondre pas. Le professeur britannique Robert Skidelsky a récemment expliqué pourquoi dans une tribune parue dans la presse suisse : «la nouvelle situation créée par le Brexit est en fait très différente de ce que les décideurs politiques, presque exclusivement à l'écoute de la City de Londres, avaient prévu. Loin de se sentir dans une moins bonne situation (...), la plupart des électeurs du Leave pensent qu'ils seront mieux lotis à l'avenir grâce au Brexit. Justifié ou non, le fait important à propos de ce sentiment est qu'il existe ». En somme, les Britanniques ont confiance dans l'avenir, et cela suffit à déjouer tous les pronostics alarmistes réalisés sur la foi de modèles mathématiques. Or si la sortie du Royaume-Uni se passe bien économiquement, ça risque là encore de donner des idées aux autres pays.

L'Union européenne est de moins en moins hospitalière. Les dirigeants européens semblent baisser les bras pour certains, tel Jean-Claude Juncker lâchant un « Merde, que voulez-vous que nous fassions ?» devant le Parlement européen le 1er mars. D'autres s'adonnent carrément à l'injure tel Jeroen Dijsselbloem, le président néerlandais de l'Eurogroupe, affirmant toute honte bue le 21 mars : « Durant la crise de l'euro, les pays du Nord ont fait preuve de solidarité vis-à-vis des pays touchés par la crise. En tant que social-démocrate, j'accorde une très grande importance à la solidarité. Mais [les gens] ont aussi des obligations. On ne peut pas dépenser tous l'argent dans l'alcool et les femmes, et ensuite appeler à l’aide ». Bref, le bilan de la construction européenne en ce jour anniversaire est peu engageant, c'est le moins que l'on puisse dire.

Votre dernier livre s'intitule La fin de l'Union européenne. Quels pourraient être le scénario de la fin de l'UE. Une nouvelle crise grecque ? La victoire du FN à la présidentielle ?

D'abord, nous observons que l'Union européenne est déjà en voie de décomposition du fait de son incapacité à faire respecter ses propres règles par les États membres.

Dans notre livre, nous parlons de la fin de l'Union européenne au présent et non au futur. On a pu observer les déchirements européens à l'occasion de la crise des réfugiés. La Commission a été obligée de suspendre l'application des traités dans l'urgence pour faire face à la désunion. Quant à la crise de la zone euro, elle a été l'occasion de tels déchirements qu'aujourd'hui cette même Commission renonce à sanctionner l'Allemagne pour ses excédents et le Portugal et l'Espagne pour leurs déficits. De même, aucune sanction n'est tombée contre la Hongrie qui a réformé sa Constitution et sa justice de manière à pouvoir contourner l'application du droit européen sur son propre territoire.

Pourtant, on fait comme si. Les institutions européennes tournent en partie à vide, mais elles tournent, et en France le droit européen continue de s'imposer tout comme la logique d'austérité de s'appliquer. Jusqu'à quand ? Peut-être qu'une victoire du Front national accélérerait la rupture de la France avec les règles européennes et précipiterait son éclatement institutionnel mais rien n'est moins sûr. Encore faudrait-il que Marine Le Pen fasse ce qu'elle promet actuellement, et il n'est pas certain du tout qu'elle en ait les moyens. Avec qui gouvernerait-elle pour avoir une majorité ? Avec une partie de la droite traditionnelle ? Mais cette dernière ne veut absolument pas qu'on touche au statu quo...

Un autre scénario envisageable serait en effet un défaut grec et une sortie de la Grèce de la zone euro. L'intransigeance allemande pousse de fait ce pays à envisager une stratégie de rupture, car comme on l'a dit précédemment, rien n'est résolu. Le jour où la Grèce fait officiellement défaut, les Allemands vont être contraints à « prendre leurs pertes » et donc à reconnaître ce qu'ils ont toujours refusé jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'une union monétaire implique une union de transferts. Pas sûr qu'après cela l'Allemagne que souhaite encore rester dans l'euro.

Le scénario d'une crise extérieure est aussi envisageable. Après tout, la crise financière de 2008-2009 est venue des États-Unis. Quelle réaction auraient les autorités européennes en cas de nouvelle crise financière mondiale ? Comment l'Allemagne, premier pays créancier au monde, absorberait-elle la perte de son épargne qui ferait suite à une déflagration financière mondiale ? Que se passerait-il si une nouvelle crise touchait par exemple l'Italie ou si une brusque remontée des taux d'intérêt rendait de nombreux pays d'Europe du Sud à nouveau insolvables ?

Ce ne sont pas les scénarii de crise qui manquent. Ce qui manque, ce sont les scénarii crédibles qui permettrait à l'Union européenne d'en sortir renforcée. Aujourd'hui, on constate une telle divergence entre les économies des pays membres que tout choc externe touchera différemment les pays. Les pays créanciers seront-ils solidaires des pays débiteurs et inversement ? Vu les rapports de forces politiques actuels on peut sérieusement en douter.

Enfin, il ne faut pas minorer l'importance de ce qui se passe en Europe de l'Est. Début février, le Belge Paul Magnette, pourtant connu pour être un fervent européen, constatait que « L’Europe est en train de se désintégrer ». Puis il lançait cet oukase : « j’espère que le Brexit sera suivi par un Polxit, un Hongrexit, un Bulgxit, un Roumaxit ». C'est iconoclaste, mais c'est lucide. La passe d'armes qui s'est récemment produite entre la Pologne et l'Union autour de la reconduction de Donald Tusk à la présidence du Conseil laissera des traces à Varsovie. Les propos échangés ont été très durs. Le ministre des Affaires étrangères polonais, Witold Waszczykowski, a affirmé que son pays jouerait désormais « un jeu très dur » avec l'UE. Puis d’ajouter : « Nous allons devoir bien sûr abaisser drastiquement notre niveau de confiance envers l'UE. Et aussi nous mettre à mener une politique négative ».

La chute de l'UE était-elle inscrite dès le départ de son ADN ou s'agissait-il d'une bonne idée qui a été dévoyée ?

Certains « eurosceptiques » pensent que le ver était dans le fruit, que la personnalité même des « Pères fondateurs » (Monnet, Schumann) souvent proches des États-Unis et/ou des milieux d'affaires portait en germes l'échec de l'Europe, qui ne pouvait être qu'un grand marché intégré un peu amorphe, une sorte de grande Suisse. Ce n'est pas notre avis.

Il y a eu en effet, pendant toute l'époque gaulliste, un affrontement entre deux visions de l'Europe. Celle de Monnet et des autres « Pères fondateurs », désireux de fonder une Europe supranationale qui échappe aux « passions populaires » et soit confiée aux bons soins de techniciens. C'est elle qui s'est imposée, puisque l'Union européenne est un édifice économico-juridique avant tout, un Marché unique ficelé dans un ensemble de règles de droit qui sapent la souveraineté des pays membres. Cette Europe fait la part belle à l'action d'entités « indépendantes » : Commission, Banque centrale européenne, Cour de justice de l'Union. Celles-ci prennent des décisions majeures mais ne sont jamais soumises au contrôle des citoyens et à la sanction des urnes. On a donc décorrélé la capacité à décider et la responsabilité politique, ce qui est tout de même assez grave pour la démocratie.

Pourtant, il existait une autre conception de l'Europe, celle des gaullistes. Elle semble d'ailleurs connaître actuellement un regain d'intérêt puisque l'on entend parler à nouveau, si l'on tend l'oreille, « d’Europe européenne ». Il s'agissait de bâtir une Europe intergouvernementale et d'en faire une entité politique indépendante de chacun des deux blocs (c'était en pleine Guerre froide), dont l'objet serait essentiellement de coopérer dans le domaine des Affaires étrangères, de la Défense, de la recherche scientifique, de la culture. Ça a été l'objet des deux plans Fouchet, au début des années 1960, qui ont échoué. Après cet échec, le général de Gaulle n'a pas tout à fait renoncé au projet. Faute d'avoir pu convaincre les Six, il a proposé à l'Allemagne d'Adenauer un traité bilatéral bien connu, le traité de l'Élysée. Ce traité a été signé parce qu'Adenauer y tenait. Le chancelier a toutefois fait l'objet de nombreuses pressions dans son pays, de la part de gens qui ne voulaient absolument pas renoncer au parapluie américain au profit d'un rapprochement franco-allemand. Ceux-là ont donc fait rajouter au traité de l'Élysée un préambule dans lequel il était écrit que le texte ne portait pas préjudice à la loyauté du gouvernement fédéral vis-à-vis de l'OTAN.

C'est une vieille histoire, celle de l'affrontement de deux visions. Les uns voulaient un marché et des règles de droit intangibles pour cadenasser les peuples. Les autres voulaient créer une entité stratégique indépendante à l'échelle du monde et respectueuse des souverainetés. Rien n'était écrit, c'est l'état des rapports de force de l'époque qui a tranché. En tout état de cause, il est singulier de voir les prétendus gaullistes d'aujourd'hui prêter allégeance à l'Europe telle qu'elle est, et un François Fillon, par exemple, se ruer à Berlin pour promettre des « réformes structurelles » à Angela Merkel...

Il faut ajouter qu'ensuite, les choses se sont dégradées par paliers. Le traité de Rome, qui créait le Marché commun, a plutôt été une bonne chose pour l'économie du continent. Le marché s'est élargi pour les produits finis des pays membres, et a offert des débouchés supplémentaires à leurs entreprises. Mais la transformation du Marché commun en Marché unique avec la signature de l'Acte unique de 1986 change tout. Pour nous, c'est une date clé. À ce moment-là, ce ne sont plus seulement les marchandises qui circulent librement, ce sont les facteurs mobiles de production, c'est-à-dire le capital productif et le travail. Ils vont naturellement s'agréger dans le centre de l'Europe, alors plus industrialisé donc plus attractif, pour des raisons historiques que nous expliquons longuement. En résulte un phénomène de « polarisation » qui appauvrit les pays de l'Europe périphérique, et enrichit le cœur, notamment l'Allemagne.

L'Acte unique est donc un virage substantiel. Mais la mise en place de l'euro, qui fluidifie encore les mouvements de capitaux et qui rend l'Allemagne sur compétitive parce qu'il est sous-évalué pour elle, n'arrange rien. Enfin, l'élargissement à l'Est des années 2004 et 2007 est une nouvelle étape, car elle fait entrer dans le Marché unique de très nombreux Européens qui bénéficient de la libre circulation des personnes comme tout le monde, mais dont les salaires et les protections sociales sont bien moindres qu'à l'Ouest. Cela accroît très fortement la mise en concurrence des travailleurs. Les pays de l'Est se sont d'ailleurs spécialisés dans le dumping social.

Après la chute de l'UE, faudra-t-il reconstruire une nouvelle Europe ? Pourquoi ne pas conserver une partie de ce qui a été construit ? N'y a-t-il rien à sauver de l'Union européenne ?

Il y a des choses à sauver. Mieux, il y a des choses à développer. Toutefois, cela nécessite que soit préalablement défait l'existant, car l'édifice juridico-économique qu'est l'Union européenne (et qui n'est pas l'Europe, il faut insister là-dessus) met les pays européens en concurrence les uns avec les autres au lieu de les rapprocher. Au point de faire (re)surgir des animosités que l'on croyait hors d'âge, et même de conduire à des propos à la limite du racisme, comme ceux de Dijsselbloem évoqués plus haut.

Pour la suite, il faudra bien admettre que tout ce qui a marché jusqu'à présent en Europe relève de l'intergouvernemental et ne doit rien à l'Union. On peut donner quelques exemples : Airbus, entreprise d'abord franco-allemande mais ayant attiré à elle les Néerlandais et les Espagnols, justement parce que ça fonctionnait. À ceci près qu'on ne pourrait plus le refaire aujourd'hui, car les règles européennes en vigueur actuellement, notamment la sanctuarisation de la « concurrence non faussée », ne le permettraient pas. Voilà à cet égard ce que dit Jacques Attali : « On ne pourrait plus faire Airbus aujourd'hui (…) la Commission européenne concentre toute son attention et ses efforts sur la politique de concurrence. Cela conduit à un désastre, parce qu'une politique de concurrence sans politique industrielle s'oppose à la constitution de groupes européens de taille mondiale ».

On peut également citer l'Agence spatiale européenne, celle qui envoie Thomas Pesquet dans l'espace. Ça, c'est l'Europe qui marche, mais on ne l'évoque guère car elle ne pose pas problème. Elle relève de projets ponctuels, concrets, circonscrits, et permet la mise en commun de compétences sans déperdition de souveraineté. Sans doute pourrait-on garder Erasmus également, si cher au cœur des européistes et qui est, c'est vrai, un programme de l'Union. Mais l'apprentissage des langues et les échanges culturels ne doivent pas concerner pour autant qu'un nombre infinitésimal d'étudiants privilégiés. En outre, il n'y a pas besoin de traités d'ordre supranational pour faire cela. La Turquie, la Macédoine, participent au programme sans être dans l'UE. •

« Tout ce qui a marché jusqu'à présent en Europe relève de l'intergouvernemental et ne doit rien à l'Union. »

Coralie Delaume et David Cayla viennent de publier La fin de l'Union européenne (Michalon 2017).

Alexandre Devecchio

Alexandre Devecchio est journaliste au Figaro, en charge du FigaroVox. Il vient de publier Les Nouveaux enfants du siècle, enquête sur une génération fracturée (éd. du Cerf, 2016) et est coauteur de Bienvenue dans le pire des mondes (éd. Plon, 2016).

Alexandre Devecchio est journaliste au Figaro, en charge du FigaroVox. Il vient de publier Les Nouveaux enfants du siècle, enquête sur une génération fracturée (éd. du Cerf, 2016) et est coauteur de Bienvenue dans le pire des mondes (éd. Plon, 2016).

Il n'est ni dans notre vocation ni dans nos habitudes de nous ingérer dans les affaires intérieures d'un pays souverain. Nous avons du reste bien assez à faire comme cela en nous occupant seulement de notre tâche centrale : faire tout ce qui est en notre pouvoir afin de rétablir dans sa vigueur passée notre chère France, que le Système déclasse inexorablement depuis 1875.

Il n'est ni dans notre vocation ni dans nos habitudes de nous ingérer dans les affaires intérieures d'un pays souverain. Nous avons du reste bien assez à faire comme cela en nous occupant seulement de notre tâche centrale : faire tout ce qui est en notre pouvoir afin de rétablir dans sa vigueur passée notre chère France, que le Système déclasse inexorablement depuis 1875.

La visite que Vladimir Poutine doit faire en France le lundi 29 mai excite beaucoup l’imagination des journalistes et du personnel politique. Le fait qu’il sera reçu au château de Versailles, avec un decorum tout à fait singulier est l’une des causes de cette excitation. Elle montre surtout que les enjeux, que ce soit pour Vladimir Poutine ou pour Emmanuel Macron de cette visite ne sont pas entièrement perçus. Il est en effet hautement symbolique que Vladimir Poutine soit le premier dirigeant reçu par le nouveau Président de la République.

La visite que Vladimir Poutine doit faire en France le lundi 29 mai excite beaucoup l’imagination des journalistes et du personnel politique. Le fait qu’il sera reçu au château de Versailles, avec un decorum tout à fait singulier est l’une des causes de cette excitation. Elle montre surtout que les enjeux, que ce soit pour Vladimir Poutine ou pour Emmanuel Macron de cette visite ne sont pas entièrement perçus. Il est en effet hautement symbolique que Vladimir Poutine soit le premier dirigeant reçu par le nouveau Président de la République.

L’attentat de Manchester nous a rappelé, même si personne ne l’avait oublié, que le terrorisme islamiste fait désormais partie de nos vies en Occident.

L’attentat de Manchester nous a rappelé, même si personne ne l’avait oublié, que le terrorisme islamiste fait désormais partie de nos vies en Occident.

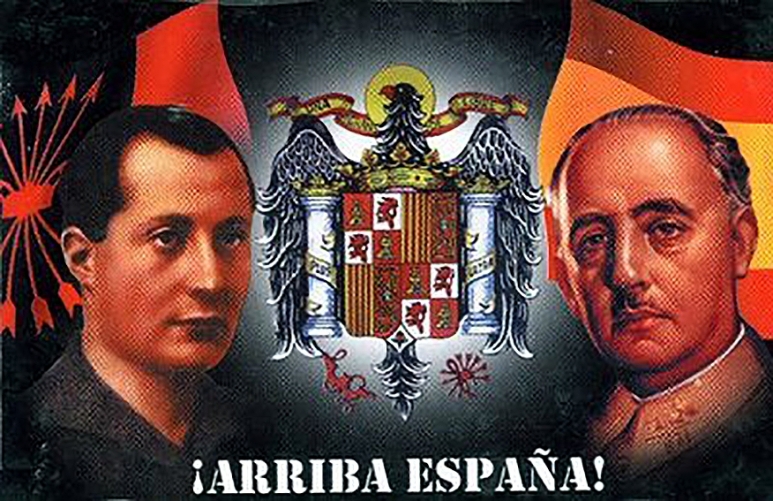

Par un billet de quelques lignes manifestement assez ignorantes des affaires d'Espagne, Les Echos du 11 mai ont rendu compte d'une motion votée à Madrid, par le Congrès des députés, motion demandant au Gouvernement espagnol l'exhumation du corps du général Franco de la basilique du Valle de los Caidos où l'ex-chef de l'Etat repose depuis sa mort en novembre 1975, soit depuis 42 ans.

Par un billet de quelques lignes manifestement assez ignorantes des affaires d'Espagne, Les Echos du 11 mai ont rendu compte d'une motion votée à Madrid, par le Congrès des députés, motion demandant au Gouvernement espagnol l'exhumation du corps du général Franco de la basilique du Valle de los Caidos où l'ex-chef de l'Etat repose depuis sa mort en novembre 1975, soit depuis 42 ans. Franco y est inhumé aux côtés de José Antonio Primo de Rivera, le fondateur de la Phalange, qui n'a pas participé à la guerre civile, ayant été arrêté quatre ou cinq mois avant qu'elle n'éclate, détenu, puis fusillé à la prison d'Alicante, en novembre 1936. Les Echos ne précisent pas si ladite motion du Congrès des députés réclame aussi le transfert du corps de José Antonio ou non. A noter que dans l'imaginaire espagnol, dans l'opinion en général il est une figure assez largement respectée.

Franco y est inhumé aux côtés de José Antonio Primo de Rivera, le fondateur de la Phalange, qui n'a pas participé à la guerre civile, ayant été arrêté quatre ou cinq mois avant qu'elle n'éclate, détenu, puis fusillé à la prison d'Alicante, en novembre 1936. Les Echos ne précisent pas si ladite motion du Congrès des députés réclame aussi le transfert du corps de José Antonio ou non. A noter que dans l'imaginaire espagnol, dans l'opinion en général il est une figure assez largement respectée. Le caudillo restera-il au Valle de los Caidos dans la sierra de Madrid ou retournera-t-il en Galice, au Ferrol, par exemple ? José Antonio sera-t-il ramené dans quelque cimetière madrilène ? Quelle suite le gouvernement Rajoy donnera-t-il à cette motion parlementaire que les députés qui le soutiennent n'ont pas votée ?

Le caudillo restera-il au Valle de los Caidos dans la sierra de Madrid ou retournera-t-il en Galice, au Ferrol, par exemple ? José Antonio sera-t-il ramené dans quelque cimetière madrilène ? Quelle suite le gouvernement Rajoy donnera-t-il à cette motion parlementaire que les députés qui le soutiennent n'ont pas votée ?

Dimanche soir, toute l'Europe (du moins les gouvernements européens de l'Union et ses institutions) était « macroniste » : l'ancien ministre de l'économie de François Hollande était celui que tous semblaient espérer et tous voyaient en lui le nouveau sauveur de la construction européenne, et le disaient, le clamaient à l'unisson.

Dimanche soir, toute l'Europe (du moins les gouvernements européens de l'Union et ses institutions) était « macroniste » : l'ancien ministre de l'économie de François Hollande était celui que tous semblaient espérer et tous voyaient en lui le nouveau sauveur de la construction européenne, et le disaient, le clamaient à l'unisson.  En tout cas, ce qui est certain, c'est que le nouveau président va devoir batailler ferme pour tenir ce qui n'était jusqu'alors qu'une promesse de campagne : si le protectionnisme européen n'est pas la solution idéale (et les salariés de Whirlpool en sont bien conscients, puisque le pays, la Pologne, qui va accueillir leurs machines et leurs emplois délocalisés appartient à l'Union européenne...), il peut apparaître comme une première protection utile pour maintenir une part du travail en France et garantir des règles sociales un peu plus favorables aux ouvriers français qu'aujourd'hui.

En tout cas, ce qui est certain, c'est que le nouveau président va devoir batailler ferme pour tenir ce qui n'était jusqu'alors qu'une promesse de campagne : si le protectionnisme européen n'est pas la solution idéale (et les salariés de Whirlpool en sont bien conscients, puisque le pays, la Pologne, qui va accueillir leurs machines et leurs emplois délocalisés appartient à l'Union européenne...), il peut apparaître comme une première protection utile pour maintenir une part du travail en France et garantir des règles sociales un peu plus favorables aux ouvriers français qu'aujourd'hui.

Un attentat terroriste revendiqué par l'État islamique a fait trois morts à Londres ce mercredi. Après la France et l'Allemagne, c'est donc l'Angleterre qui est visée par Daech. Que cela dit-il de l'évolution du terrorisme islamiste en Europe ?

Un attentat terroriste revendiqué par l'État islamique a fait trois morts à Londres ce mercredi. Après la France et l'Allemagne, c'est donc l'Angleterre qui est visée par Daech. Que cela dit-il de l'évolution du terrorisme islamiste en Europe ? Le fameux quartier de Small Heath, où près de 95% de la population est musulmane, se voulait le contraire absolu du modèle français laïque et universaliste. En confiant à des salafistes la gestion de l'ordre public et de la communauté, les autorités britanniques espéraient ne pas avoir à affronter un djihadisme qui en France serait, selon eux, exacerbé par une gestion laïque de la société. L'attentat de Wesminster sonne le glas de cette illusion comme les attentats de 2005 avaient sonné le glas de ce qui était à l'époque le Londonistan, c'est-à-dire la politique de refuge systématique à Londres de tous les dirigeants de la mouvance islamiste internationale arabe. La différence, c'est qu'à Birmingham, il y a peu d'arabes, mais essentiellement des Indo-Pakistanais. Khalid Masood lui était un jamaïcain converti à l'islam. L'âge de ce dernier, 52 ans, est frappant. Cela indique que son acte n'est pas le rite de passage par la violence d'un jeune non intégré, mais le geste de quelqu'un qui a été socialisé très longtemps par une contre-société. Khalid Masood s'est probablement construit contre la société britannique et a choisi de passer à l'acte. Ce qui frappe également, c'est le mode opératoire qui rappelle celui des attentats de Nice et Berlin : un véhicule à vive allure qui fauche des piétons. Il s'agit d'un djihadisme low-cost absolu qui peut passer sous les radars de la police. On remarque enfin que l'attentat visait le parlement symbole par excellence de la démocratie européenne. Ironie volontaire ou involontaire pendant la cession où le parlement discutait du Brexit. L'agenda terroriste est ainsi venu percuter l'agenda politique institutionnel contraignant le processus à s'interrompre, les députés à être enfermés et le Premier ministre à être évacué en urgence.

Le fameux quartier de Small Heath, où près de 95% de la population est musulmane, se voulait le contraire absolu du modèle français laïque et universaliste. En confiant à des salafistes la gestion de l'ordre public et de la communauté, les autorités britanniques espéraient ne pas avoir à affronter un djihadisme qui en France serait, selon eux, exacerbé par une gestion laïque de la société. L'attentat de Wesminster sonne le glas de cette illusion comme les attentats de 2005 avaient sonné le glas de ce qui était à l'époque le Londonistan, c'est-à-dire la politique de refuge systématique à Londres de tous les dirigeants de la mouvance islamiste internationale arabe. La différence, c'est qu'à Birmingham, il y a peu d'arabes, mais essentiellement des Indo-Pakistanais. Khalid Masood lui était un jamaïcain converti à l'islam. L'âge de ce dernier, 52 ans, est frappant. Cela indique que son acte n'est pas le rite de passage par la violence d'un jeune non intégré, mais le geste de quelqu'un qui a été socialisé très longtemps par une contre-société. Khalid Masood s'est probablement construit contre la société britannique et a choisi de passer à l'acte. Ce qui frappe également, c'est le mode opératoire qui rappelle celui des attentats de Nice et Berlin : un véhicule à vive allure qui fauche des piétons. Il s'agit d'un djihadisme low-cost absolu qui peut passer sous les radars de la police. On remarque enfin que l'attentat visait le parlement symbole par excellence de la démocratie européenne. Ironie volontaire ou involontaire pendant la cession où le parlement discutait du Brexit. L'agenda terroriste est ainsi venu percuter l'agenda politique institutionnel contraignant le processus à s'interrompre, les députés à être enfermés et le Premier ministre à être évacué en urgence. Professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, spécialiste internationalement reconnu du monde arabe et de l'islam, l'auteur de Terreur dans l'Hexagone (Gallimard, 2015) et de La Fracture (Gallimard, 2016) est aussi l'un des meilleurs connaisseurs des banlieues françaises, qu'il a arpentées durant de longues années. En 2010, avec une équipe de chercheurs, Gilles Kepel s'installe à Clichy-Montfermeil où sont nées les émeutes urbaines qui ont embrasé la France cinq ans plus tôt. Il en tire deux livres prophétiques, Banlieue de la République et Quatre-vingt-treize (Gallimard 2012), dans lesquels il montre la montée en puissance de l'islam politique dans les cités difficiles.

Professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, spécialiste internationalement reconnu du monde arabe et de l'islam, l'auteur de Terreur dans l'Hexagone (Gallimard, 2015) et de La Fracture (Gallimard, 2016) est aussi l'un des meilleurs connaisseurs des banlieues françaises, qu'il a arpentées durant de longues années. En 2010, avec une équipe de chercheurs, Gilles Kepel s'installe à Clichy-Montfermeil où sont nées les émeutes urbaines qui ont embrasé la France cinq ans plus tôt. Il en tire deux livres prophétiques, Banlieue de la République et Quatre-vingt-treize (Gallimard 2012), dans lesquels il montre la montée en puissance de l'islam politique dans les cités difficiles.

Alexandre Devecchio est journaliste au Figaro, en charge du FigaroVox. Il vient de publier

Alexandre Devecchio est journaliste au Figaro, en charge du FigaroVox. Il vient de publier

Son pays non plus pour M. Trump qui rappelle que « les échanges internationaux sont un jeu à somme nulle dont les Etats-Unis ont été les grands perdants ». Le grand gagnant en Europe est l’Allemagne, les autres pays de l’Union étant bien incapables de faire autrement que de suivre, y compris à leur détriment. M. Perri, ancien journaliste devenu chef d’entreprise, répète volontiers que, tout étant affaire de bonne gestion, il est bien naturel que les excédents allemands ne cessent de s’accroître. Raisonnement d’économiste pour qui le facteur humain reste secondaire.

Son pays non plus pour M. Trump qui rappelle que « les échanges internationaux sont un jeu à somme nulle dont les Etats-Unis ont été les grands perdants ». Le grand gagnant en Europe est l’Allemagne, les autres pays de l’Union étant bien incapables de faire autrement que de suivre, y compris à leur détriment. M. Perri, ancien journaliste devenu chef d’entreprise, répète volontiers que, tout étant affaire de bonne gestion, il est bien naturel que les excédents allemands ne cessent de s’accroître. Raisonnement d’économiste pour qui le facteur humain reste secondaire.