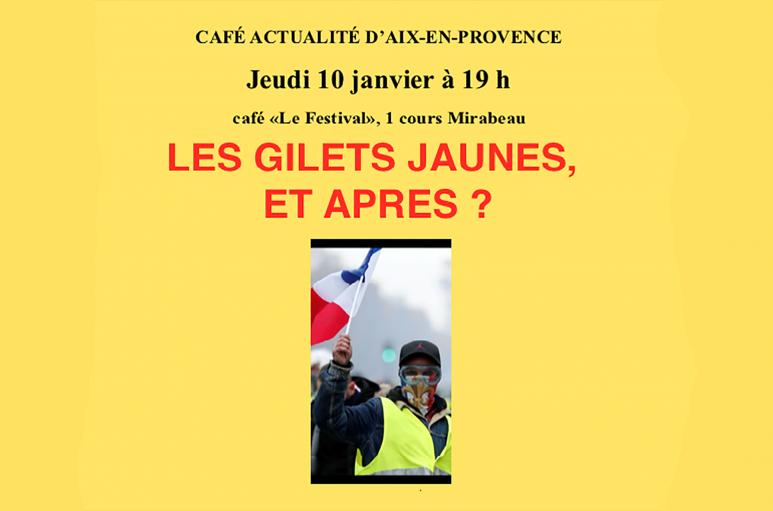

Quelle que soit son issue, le mouvement des gilets-jaunes aura au moins eu un mérite : mettre à nu les rouages de ce régime corrompu jusqu’à la moelle depuis que les politiciens de tous bords, « gaullistes » compris, ont décidé de déconstruire ce qui fut le contrat social de la Cinquième République. A force de modifications, de changements, d'altérations, de rectifications, de retouches, ni l'esprit ni la lettre de cette constitution ne sont plus respectés. Nous vivons depuis des années avec une règle du jeu édictée par des faussaires ayant pour nom : Mitterrand et Chirac, Sarkozy et Hollande.

Les logiciens connaissent bien l'argument du bateau de Thésée rapporté par Plutarque : pendant des siècles, on a gardé respectueusement la barque de Thésée, qui avait combattu le Minotaure. Régulièrement, les Athéniens changeaient les planches qui s'abîmaient. Un jour, il n'y eut plus une seule planche d'origine. Certains dirent alors que ça n'était plus son bateau ; d'autres affirmaient au contraire que si ; pendant que d'autres encore débattaient pour savoir avec quelle planche, la première rajoutée, la dernière enlevée, ou bien celle après laquelle les planches d'origine ont cessé d'être majoritaires, le bateau de Thésée n'a plus été le bateau de Thésée.

Vingt-quatre lois ont modifié la constitution de 1958 jusqu'à ce jour ! Sur les 92 articles de départ, il n'en reste plus que 30 d'origine ! Elle est donc morte depuis longtemps... On fait semblant de la révérer, or elle est piétinée régulièrement par la classe politique dans l'intérêt de ses opérations de basse police, droite et gauche confondues. Qui peut bien imaginer que la cohabitation et le quinquennat puissent relever de l'esprit gaullien ? Qu'un référendum perdu puisse être purement et simplement annulé par la coalition des politiciens maastrichtiens de droite et de gauche ? Qui ?

Vingt-quatre lois ont modifié la constitution de 1958 jusqu'à ce jour ! Sur les 92 articles de départ, il n'en reste plus que 30 d'origine ! Elle est donc morte depuis longtemps... On fait semblant de la révérer, or elle est piétinée régulièrement par la classe politique dans l'intérêt de ses opérations de basse police, droite et gauche confondues. Qui peut bien imaginer que la cohabitation et le quinquennat puissent relever de l'esprit gaullien ? Qu'un référendum perdu puisse être purement et simplement annulé par la coalition des politiciens maastrichtiens de droite et de gauche ? Qui ?

Depuis Maastricht, les révisions qui concernent l'Europe vont dans le sens d'une destruction de la nation française au profit de l'État maastrichtien -Traité de Maastricht en 1992, Traité de Lisbonne en 2008. Cette constitution de 1958 est morte : elle est devenue un chiffon de papier, un torchon, une serpillère. Merci Mitterrand, merci Chirac, merci Sarkozy, merci Hollande - et merci Macron qui est un mixte des vices de tous ceux-là : cynisme, démagogie, vulgarité et incompétence...

Les Français en général, et les gilets-jaunes en particulier ont bien compris que, depuis plusieurs décennies, leur constitution leur avait été volée. De Gaulle avait voulu l'élection du président de la République au suffrage universel direct à deux tours ; un septennat avec des législatives à mi-mandat, ce qui permettait au chef de l'État de savoir où il en était avec le peuple et où le peuple en était avec lui: en cas de perte de la majorité à l'Assemblée nationale, le Président démissionnait, c'était la sanction du peuple ; il pouvait alors se représenter et être réélu, ou pas ; le référendum permettait au peuple de donner son avis sur des questions de société majeures : une fois l'avis donné, on le respectait. Quand de Gaulle a perdu le référendum sur la régionalisation, il n'a pas nié le résultat, il n'a pas fait voter les députés pour l'annuler, il n'en a pas fait un second, il n'a pas fait le contraire de ce qu’avait décidé le peuple: il lui a obéi et a quitté le pouvoir. Il y avait dans la lettre, mais aussi et surtout dans l'esprit de cette constitution, un lien entre le peuple et son souverain qui était alors son obligé.

Aujourd’hui, c'est l'inverse : c'est le peuple qui est l'obligé de son président élu après que la propagande eut fait le nécessaire, c'est à dire des tonnes, pour installer l'un des voyageurs de commerce de l'État maastrichtien - depuis Mitterrand 1983, ils le sont tous... Le vote ne s'effectue plus de manière sereine et républicaine, libre et autonome, mais de façon faussée et binaire avec d'un côté le bien maastrichtien et de l'autre le mal souverainiste - la plupart du temps assimilé au fascisme. Cette caricature est massivement vendue par la propagande médiatique d'État ou de la presse subventionnée par lui. L'élection législative perdue n'induit plus la démission, mais la cohabitation ; le référendum perdu ne génère plus l'abdication, mais sa négation. Quand le peuple dit au Président qu'il n'en veut plus, le Président reste... Et quand il part à la fin de son mandat, certes, on change de tête, mais la politique menée reste la même.

Tout le monde a bien compris depuis des années que les institutions françaises sont pourries, vermoules, comme une charpente minée par les termites et la mérule : il s'en faut de peu que la maison s'effondre d'un seul coup, avec juste un léger coup de vent. Les gilets-jaunes sont, pour l'heure, un léger coup de vent...

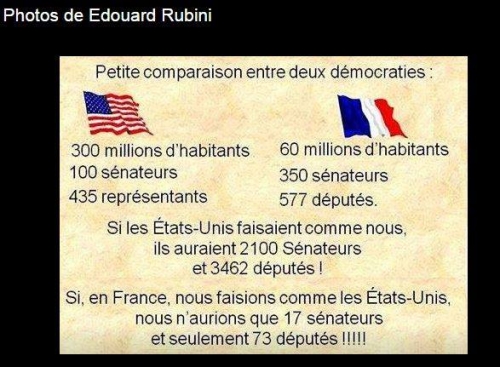

De même, tout le monde a bien compris que la représentation nationale n'est pas représentative : la sociologie des élus, députés et sénateurs, ne correspond pas du tout à la sociologie de la France. Il suffit de consulter la biographie des mandatés : ceux qui sont sur les ronds-points avec leurs gilets jaunes ne risquent pas d'avoir des collègues au Palais Bourbon ou au Palais du Luxembourg ! Où sont les paysans et les ouvriers, les artisans et les commerçants, les marins pécheurs et les employés, les balayeurs et les veilleurs de nuit, les chauffeurs de taxi et les ambulanciers dans ces deux chambres ? Nulle part... Les ouvriers représentent la moitié de la population active : il n'y en a aucun au Palais Bourbon -l e PCF qui ne fonctionne qu'avec des permanents devrait s'interroger sur ce chiffre pour comprendre les raisons de sa crise... En revanche, on y trouve pas mal d'enseignants et de professions libérales, de notaires et d'avocats, des journalistes aussi. Les cadres et professions intellectuelles représentent 76 % des élus : c'est quatre fois et demie plus que leur part dans la population active. L'observatoire des inégalités a publié un texte intitulé « L'Assemblée nationale ne compte quasi plus de représentants de milieux populaires » (29 novembre 2018) qui détaille cette évidence : le peuple n'est plus à l'Assemblée nationale. Pour parler le langage de Bourdieu, on n'y trouve aucun dominé mais plus que des dominants. Dans les gilets-jaunes, c'est très exactement l'inverse: pas de dominants que des dominés !

De même, tout le monde a bien compris que la représentation nationale n'est pas représentative : la sociologie des élus, députés et sénateurs, ne correspond pas du tout à la sociologie de la France. Il suffit de consulter la biographie des mandatés : ceux qui sont sur les ronds-points avec leurs gilets jaunes ne risquent pas d'avoir des collègues au Palais Bourbon ou au Palais du Luxembourg ! Où sont les paysans et les ouvriers, les artisans et les commerçants, les marins pécheurs et les employés, les balayeurs et les veilleurs de nuit, les chauffeurs de taxi et les ambulanciers dans ces deux chambres ? Nulle part... Les ouvriers représentent la moitié de la population active : il n'y en a aucun au Palais Bourbon -l e PCF qui ne fonctionne qu'avec des permanents devrait s'interroger sur ce chiffre pour comprendre les raisons de sa crise... En revanche, on y trouve pas mal d'enseignants et de professions libérales, de notaires et d'avocats, des journalistes aussi. Les cadres et professions intellectuelles représentent 76 % des élus : c'est quatre fois et demie plus que leur part dans la population active. L'observatoire des inégalités a publié un texte intitulé « L'Assemblée nationale ne compte quasi plus de représentants de milieux populaires » (29 novembre 2018) qui détaille cette évidence : le peuple n'est plus à l'Assemblée nationale. Pour parler le langage de Bourdieu, on n'y trouve aucun dominé mais plus que des dominants. Dans les gilets-jaunes, c'est très exactement l'inverse: pas de dominants que des dominés !

Si la sociologie des élus est à ce point peu populaire on comprend qu'elle soit devenue antipopulaire. Il n'est pas besoin d'aller chercher très loin les raisons du vote négatif du peuple au référendum sur le Traité européen ni celles qui ont fait des élus les fossoyeurs de ce même vote populaire. La démocratie directe a dit: non. La démocratie indirecte lui a dit: bien sûr que si, ce sera tout de même oui. Je date du Traité de Lisbonne ce clair divorce du peuple d'avec ses prétendus représentants.

Qui peut croire que ces assemblées qui ne représentent déjà pas le peuple dans sa totalité puissent être crédibles quand chacun peut constater que le parti de Mélenchon, qui arrive quatrième au premier tour des élections présidentielles et n'est pas présent au second, dispose de dix-sept députés, pendant que celui de Marine Le Pen qui arrive deuxième et qui se trouve qualifiée au second tour, n'en a que huit ? Quelle étrange machinerie politique permet à celui qui arrive quatrième d'avoir plus du double d'élus que celui qui arrive deuxième ? Sûrement pas une machine démocratique...

Pas besoin d'être polytechnicien pour comprendre que le mode de recrutement des élus est partidaire et non populaire ; les découpages électoraux et les logiques du code électoral sélectionnent des professionnels de la politique affiliés à des partis qui les mandatent et non des citoyens de base qui ne peuvent gagner sans le soutien d'un parti ; une fois au chaud dans les institutions, les élus font de la figuration dans un système qui évince le peuple et sélectionne une caste qui se partage le gâteau en faisant des moulinets médiatiques afin de laisser croire qu'ils s'écharpent et ne pensent pas la même chose, or sur l'essentiel, ils sont d'accord : ils ne remettent pas en cause la règle du jeu qui les a placés là ; au bout du compte, ceux qui gagnent sont toujours les défenseurs de l'État maastrichtien. Les gilets-jaunes savent que le code électoral, associé au découpage électoral opéré par le ministère de l'Intérieur avec l'Élysée, génère un régime illibéral - pour utiliser et retourner une épithète abondamment utilisée par les maastrichtiens pour salir les régimes qui ne les aiment pas donc qu’ils n'aiment pas. Ce régime est illibéral parce qu’il gouverne sans les gens modestes, sans les pauvres, sans les démunis, sans les plus précaires, sans eux et malgré eux, voire contre eux. Sans ceux qui, aujourd’hui, portent le gilet jaune.

C'est donc fort de ce savoir acquis par l'expérience que le peuple des gilets-jaunes ne veut plus rien entendre des partis, des syndicats, des élus, des corps intermédiaires, des députés ou des sénateurs, du chef de l'État et de ses ministres, des élus de la majorité ou de ceux de l'opposition, mais aussi des journalistes qui, de la rubrique locale à l'éditorial du journal national, font partie de tous ces gens qui ont mis la France dans cet état et ce peuple dans cette souffrance. La démocratie indirecte, le système représentatif, le cirque des élections : ils n'y croient plus. Qui pourrait leur donner tort ?

Voilà pour quelles raisons quelques gilets-jaunes proposent aujourd’hui le RIC - le référendum d'initiative citoyenne. Les journalistes qui estiment que les gilets-jaunes ne pensent pas, que leur mouvement c'est tout et n'importe quoi, qu'ils disent une chose et son contraire, qu'ils ne sont que dans la colère ou le ressentiment, de vilaines passions tristes que tel ou tel éditorialiste condamne dans son fauteuil de nanti, qu’ils sont des anarchistes ou des casseurs, qu'ils ne proposent jamais rien, ces journalistes, donc, sont bien obligés, en face de cette proposition majeure, de jouer les professeurs devant une classe de primaire en expliquant que le RIC, c'est du délire.

C'est pourtant, au contraire, une pharmacopée majeure très adaptée à cette démocratie malade, sinon mourante. C'est un authentique remède de cheval qui donne la frousse aux dominants, aux corps intermédiaires, aux élus, aux rouages du système, parce qu'ils voient d'un seul coup leurs pouvoirs mis en péril alors qu'ils les croyaient acquis pour toujours ! Quoi : « le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, mais vous n'y pensez pas? Quelle idée saugrenue ! ». Si messieurs, justement: c'est la définition que donne le dictionnaire de la démocratie !

Qu'est-ce que ce RIC ? La possibilité pour les citoyens de réunir un certain nombre de signatures qui obligent le pouvoir à examiner la question faisant l'objet du RIC, soit au parlement soit sous forme référendaire. « Impossible !» disent les éditocrates comme un seul homme. Or ils oublient que c'est possible depuis des siècles en Suisse et que c'est d'ailleurs ce qui fait de la Confédération helvétique antijacobine une démocratie bien plus sûrement que notre régime oligarchique.

A tout seigneur, tout honneur: le chevau-léger Stanislas Guerini (dans Marianne, le 17 octobre 2018 ), dont tout le monde ne sait peut-être pas encore qu’il est le patron de LREM, procède avec subtilité: Le RIC, c'est la possibilité demain de restaurer la peine de mort ! Le RIC, c'est la certitude de la castration chimique pour les délinquants ! Le RIC, ce pourrait même être, rendez-vous compte, il ne le dit pas, mais on voit bien qu'il le pense, la possibilité de sortir de l'État maastrichtien !

A la République en Marche, on n'aime pas le peuple, trop grossier, trop débile, trop crétin, trop pauvre, trop bête aussi... Il suffit d'écouter cette fois-ci le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, Gilles Legendre, qui affirme quant à lui, sans rire : « Nous avons insuffisamment expliqué ce que nous faisons. Nous nous donnons beaucoup de mal, il faut le faire mieux. Et une deuxième erreur a été faite, dont nous portons tous la responsabilité : le fait d'avoir été trop intelligents (sic), trop subtils (sic), trop techniques (sic) dans les mesures de pouvoir d'achat. » (Marianne, 17 décembre 2018)

A la République en Marche, on n'aime pas le peuple, trop grossier, trop débile, trop crétin, trop pauvre, trop bête aussi... Il suffit d'écouter cette fois-ci le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, Gilles Legendre, qui affirme quant à lui, sans rire : « Nous avons insuffisamment expliqué ce que nous faisons. Nous nous donnons beaucoup de mal, il faut le faire mieux. Et une deuxième erreur a été faite, dont nous portons tous la responsabilité : le fait d'avoir été trop intelligents (sic), trop subtils (sic), trop techniques (sic) dans les mesures de pouvoir d'achat. » (Marianne, 17 décembre 2018)

On ne peut mieux dire que le ramassis d'anciens socialistes, d'anciens hollandistes, d'anciens Modem, d'anciens écologistes, d'anciens LR, d'anciens EELV, d'anciens juppéistes, d'anciens sarkozystes, enfin d'anciens anciens qui constituent la modernité révolutionnaire dégagiste de LREM, méprise clairement le peuple jugé trop débile pour comprendre que l'augmentation des taxes sur l'essence, sous prétexte de transition écologique, est un impôt prélevé sur les pauvres sans qu’ils puissent y échapper, puisqu'ils sont contraints de remplir le réservoir de leurs voitures pour travailler.

Certes, Gilles Legendre est un intellectuel haut de gamme, puisqu’il dispose d'une triple casquette: journaliste, économiste, homme politique, ce qui, avouons-le, constitue trois titres de gloire dans l'État maastrichtien en général et, en particulier, dans la France, l'une de ses provinces depuis 1992. Lui qui a été élève à Neuilly, est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, puis du Centre de formation des journalistes de Paris, qui a travaillé à Europe 1, au Nouvel Économiste, à L'Expansion, à Challenges, à L'Événement du jeudi de JFK aussi, qui accumule les jetons dans les conseils d'administration, comme la FNAC, qui a créé une boite de consulting, cet homme, donc, est aussi président d'un Observatoire de l'élection présidentielle - prière de ne pas rire... Il a été giscardien en 1974 - et n'a cessé de l'être depuis cette date...

Quelle morgue ! Quelle arrogance ! Quelle suffisance d'affirmer que le peuple est inculte, abruti, obtus, alors qu'il comprend très bien qu'on le tond depuis des années et qu'il ne le veut plus ! En 2005, lors de la campagne contre le non au Traité européen, j'ai assisté à des réunions publiques où des gens simples et modestes qui ne sortaient pas de l'école de Neuilly, qui n'avaient pas usé leur fond de culotte à l'IEP ou au CFJ, qui n'avaient pas dirigé des journaux économiques libéraux, avaient sur les genoux ce fameux traité annoté, souligné, surligné, stabiloté : ils en avaient très bien compris les tenants et les aboutissants. A l'époque, ils ne voulaient pas être mangés à cette sauce-là. Ils ont donc massivement dit non. Des gens comme Legendre et autres giscardiens de droite et de gauche, dont les socialistes, le leur ont tout de même fait manger de force ce brouet. Mais cette fois-ci, les gilets-jaunes le disent dans la rue : ils ne veulent plus de ces gens, de leurs idées populicides, de leur monde dont Alain Minc dit qu'il est « le cercle de la raison », alors qu'il est bien plutôt le cycle de la déraison.

Avec les gilets-jaunes, je prends une leçon : ce peuple que des années de politique éducative et culturelle libérale ont essayé d’abrutir, d’hébéter, d'abêtir, de crétiniser, ce peuple abîmé par des décennies d'école déculturée, de programmes télévisés décérébrés, de productions livresques formatées, de discours propagandistes relayés de façon massive par une presse écrite, parlée, télévisée aux ordres, ce peuple gavé comme des oies à la télé-réalité et à la variété, à la religion du football et à l'opium de la Française des jeux, ce peuple-là, celui dont j'ai dit un jour qu’il était le peuple old school et que je l'aimais, ce peuple: il pense. Et il pense juste et droit. Bien mieux que Macron, dont il est dit qu'il fut l'assistant de Paul Ricœur, et sa cour ou ses élus godillots.

On entend peu, très peu, pour ne pas dire pas du tout, le peuple new school jadis célébré par Terra Nova. Quand il parle, c'est plutôt d'ailleurs pour dire son soutien, donc sa collusion, avec les gens du système honni par les gilets-jaunes - voyez l'emblématique Mathieu Kassovitz qui tweete : « le peuple qui se bat pour protéger son confort je ne l'aime pas » (25 novembre 2018) - « protéger son confort », quand on est smicard ou à peine !

Sinon, ils sont bien silencieux les gens du show-biz, du cinéma, de la littérature, de la chanson, eux qu’on voit si souvent dans les médias pour combattre la faim et la misère, avec des majuscules, pourvu qu’on ne les oblige pas à prendre parti pour les faméliques et les miséreux, avec des minuscules, qui vivent au pied de chez eux... Ce retour de l'ancien peuple qui fait l'Histoire et souhaite dégager le vieux monde - le faux projet avoué de Macron - me donne le sourire.

Michel Onfray

Xavier Raufer est criminologue, essayiste, expert en questions de terrorisme Il a publié des ouvrages consacrés à la criminalité, au terrorisme et à l'insécurité urbaine.

Xavier Raufer est criminologue, essayiste, expert en questions de terrorisme Il a publié des ouvrages consacrés à la criminalité, au terrorisme et à l'insécurité urbaine.

De plus, ceux qui garnissent ces fichiers retiennent souvent d'impalpables critères de sélection, comme la radicalisation qui, dans la tête d'un individu, va du raptus sans lendemain à l'engagement d'une vie. Il est donc délicat de décider du sort d'un individu ciblé sur la seule inscription, plus ou moins durable, dans un fichier visant d'abord à la surveillance et l'alerte, et moins ou pas du tout, à évaluer une dangerosité. Admettons cependant que le criblage fin de tous ces fichiers révèle un socle récurrent de quelques milliers de fanatiques résolus et dangereux. Qu'en faire ?

De plus, ceux qui garnissent ces fichiers retiennent souvent d'impalpables critères de sélection, comme la radicalisation qui, dans la tête d'un individu, va du raptus sans lendemain à l'engagement d'une vie. Il est donc délicat de décider du sort d'un individu ciblé sur la seule inscription, plus ou moins durable, dans un fichier visant d'abord à la surveillance et l'alerte, et moins ou pas du tout, à évaluer une dangerosité. Admettons cependant que le criblage fin de tous ces fichiers révèle un socle récurrent de quelques milliers de fanatiques résolus et dangereux. Qu'en faire ?  Ici, pour conclure, le rappel philosophique de ce que la décision a de redoutable – surtout pour qui l'élude : «Les décisions ne s'obtiennent pas du fait de discourir à leur sujet, mais du fait qu'est créée une situation et que sont appliquées des dispositions, au sein desquelles la décision est inéluctable et où toute tentative pour l'éluder revient en fait à la décision la plus grave ». (Martin Heidegger). ■

Ici, pour conclure, le rappel philosophique de ce que la décision a de redoutable – surtout pour qui l'élude : «Les décisions ne s'obtiennent pas du fait de discourir à leur sujet, mais du fait qu'est créée une situation et que sont appliquées des dispositions, au sein desquelles la décision est inéluctable et où toute tentative pour l'éluder revient en fait à la décision la plus grave ». (Martin Heidegger). ■

Un bon exemple a été le traitement judiciaire des manifestants de La Manif Pour Tous. On y voyait une différence d’appréciation avec les délinquants habituels et les manifestants des banlieues (photo), mais aussi une étonnante divergence entre le Ministère public, chargé de la répression, requérant parfois avec une violence inouïe, et les magistrats du siège plus raisonnables dans l’appréciation des sanctions.

Un bon exemple a été le traitement judiciaire des manifestants de La Manif Pour Tous. On y voyait une différence d’appréciation avec les délinquants habituels et les manifestants des banlieues (photo), mais aussi une étonnante divergence entre le Ministère public, chargé de la répression, requérant parfois avec une violence inouïe, et les magistrats du siège plus raisonnables dans l’appréciation des sanctions.

Cet article

Cet article

Premier bouleversement : la politique de Trump acte la mort du multilatéralisme. Cette fin touche de nombreuses organisations internationales, en premier lieu l'ONU et ses agences, dont l'Organisation internationale du travail (OIT) qui n'est plus depuis longtemps un lieu de de développement du droit social. Mais c'est surtout l'Organisation mondiale du commerce (OMC) qui connait la crise existentielle la plus grave. Depuis l'échec du cycle de Doha, acté en 2006, les accords commerciaux se négocient et se signent de manière bilatérale, sans l'aval de l'OMC, à l'initiative des pays riches. Des accords qui excluent presque systématiquement les pays les moins avancés. Plus grave, l'Organe de règlement des différends (ORD), chargé de résoudre les contentieux commerciaux entre pays ne fonctionne plus qu'au ralenti et pourrait définitivement cesser toute activité en décembre 2019. En effet, les États-Unis bloquent le renouvellement des juges. Alors qu'ils devraient être sept pour un fonctionnement optimal, il n'en reste plus que trois, dont deux titulaires d'un mandat qui s'achève fin 2019.

Premier bouleversement : la politique de Trump acte la mort du multilatéralisme. Cette fin touche de nombreuses organisations internationales, en premier lieu l'ONU et ses agences, dont l'Organisation internationale du travail (OIT) qui n'est plus depuis longtemps un lieu de de développement du droit social. Mais c'est surtout l'Organisation mondiale du commerce (OMC) qui connait la crise existentielle la plus grave. Depuis l'échec du cycle de Doha, acté en 2006, les accords commerciaux se négocient et se signent de manière bilatérale, sans l'aval de l'OMC, à l'initiative des pays riches. Des accords qui excluent presque systématiquement les pays les moins avancés. Plus grave, l'Organe de règlement des différends (ORD), chargé de résoudre les contentieux commerciaux entre pays ne fonctionne plus qu'au ralenti et pourrait définitivement cesser toute activité en décembre 2019. En effet, les États-Unis bloquent le renouvellement des juges. Alors qu'ils devraient être sept pour un fonctionnement optimal, il n'en reste plus que trois, dont deux titulaires d'un mandat qui s'achève fin 2019. Voilà qui permet de mieux comprendre les tensions actuelles entre Donal Trump et la Fed. En effet, derrière le conflit relatif au niveau des taux d'intérêt se trouve une question bien plus fondamentale : une banque centrale doit-elle être indépendante du pouvoir politique ? Lorsque vendredi 21 décembre, Bloomberg annonce que le président américain a demandé à ses conseillers s'il était possible de démettre Powell (photo) de ses fonctions, la presse américaine et la plupart des économistes ont crié à l'hérésie. Interrogé par le Washington Post, le Sénateur démocrate Mark Warner, membre de la Commission bancaire sénatoriale, a parfaitement résumé le sentiment général : « Ce que le Président ne comprend pas, c'est que la politique monétaire doit être séparée de la politique. Toute mesure prise pour démanteler l'indépendance de la Fed serait non seulement inappropriée, mais menacerait les institutions qui protègent notre État de droit.»

Voilà qui permet de mieux comprendre les tensions actuelles entre Donal Trump et la Fed. En effet, derrière le conflit relatif au niveau des taux d'intérêt se trouve une question bien plus fondamentale : une banque centrale doit-elle être indépendante du pouvoir politique ? Lorsque vendredi 21 décembre, Bloomberg annonce que le président américain a demandé à ses conseillers s'il était possible de démettre Powell (photo) de ses fonctions, la presse américaine et la plupart des économistes ont crié à l'hérésie. Interrogé par le Washington Post, le Sénateur démocrate Mark Warner, membre de la Commission bancaire sénatoriale, a parfaitement résumé le sentiment général : « Ce que le Président ne comprend pas, c'est que la politique monétaire doit être séparée de la politique. Toute mesure prise pour démanteler l'indépendance de la Fed serait non seulement inappropriée, mais menacerait les institutions qui protègent notre État de droit.» C'est la raison pour laquelle le prochain retournement économique n'aura rien à voir avec ceux de 2001 et de 2008. Les principes libéraux qui ont tracé les grandes lignes de l'économie mondiale au cours des dernières décennies sont en train de voler en éclat. La politique qui avait été mise à distance de la sphère économique et des marchés au nom d'une gouvernance d'experts d'inspiration libérale est en train de faire son grand retour. Aussi, si une crise économique apparaît aux États-Unis en 2019 elle ne manquera pas d'ouvrir une nouvelle ère dont la gestion marquera le grand retour des politiques économiques souveraines. C'est une ère à laquelle l'Union européenne, avec son système institutionnel extrêmement rigide, figé dans l'idéologie des années 80 et 90, n'est absolument pas préparée.

C'est la raison pour laquelle le prochain retournement économique n'aura rien à voir avec ceux de 2001 et de 2008. Les principes libéraux qui ont tracé les grandes lignes de l'économie mondiale au cours des dernières décennies sont en train de voler en éclat. La politique qui avait été mise à distance de la sphère économique et des marchés au nom d'une gouvernance d'experts d'inspiration libérale est en train de faire son grand retour. Aussi, si une crise économique apparaît aux États-Unis en 2019 elle ne manquera pas d'ouvrir une nouvelle ère dont la gestion marquera le grand retour des politiques économiques souveraines. C'est une ère à laquelle l'Union européenne, avec son système institutionnel extrêmement rigide, figé dans l'idéologie des années 80 et 90, n'est absolument pas préparée.

Trump l’a dit, mais le fera-t-il ?

Trump l’a dit, mais le fera-t-il ?  L’armée syrienne quant à elle, qui campe face aux positions de HTC, aimerait bien commencer la reconquête d’Idleb : près de 60 000 combattants plus ou moins islamistes (plutôt plus que moins en fait) y sont regroupés et c’est une épine qu’il faudra bien extraire un jour. La présence turque reste un obstacle majeur.

L’armée syrienne quant à elle, qui campe face aux positions de HTC, aimerait bien commencer la reconquête d’Idleb : près de 60 000 combattants plus ou moins islamistes (plutôt plus que moins en fait) y sont regroupés et c’est une épine qu’il faudra bien extraire un jour. La présence turque reste un obstacle majeur.

De fait, Trump ne mène pas une politique protectionniste, ce qui consisterait à encadrer le commerce international dans le but de contribuer à des objectifs économiques et sociaux, mais développe une stratégie de type mercantiliste. Son comportement relève davantage de l'homme d'affaires que du responsable politique. Il ne cherche pas à réguler mais à obtenir des concessions spécifiques au service de ses industriels. En échange d'une trêve commerciale de trois mois, il est ainsi parvenu à obtenir de la Chine qu'elle augmente ses achats de gaz US et qu'elle renforce la protection légale des droits de propriété intellectuelle. De même, en menaçant les constructeurs automobiles allemands, il a obtenu de Merkel un renoncement au projet européen de taxation des « GAFAM » (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), ces entreprises du net (exclusivement américaines) qui parviennent à échapper à l'impôt en jouant de la concurrence fiscale entre les États.

De fait, Trump ne mène pas une politique protectionniste, ce qui consisterait à encadrer le commerce international dans le but de contribuer à des objectifs économiques et sociaux, mais développe une stratégie de type mercantiliste. Son comportement relève davantage de l'homme d'affaires que du responsable politique. Il ne cherche pas à réguler mais à obtenir des concessions spécifiques au service de ses industriels. En échange d'une trêve commerciale de trois mois, il est ainsi parvenu à obtenir de la Chine qu'elle augmente ses achats de gaz US et qu'elle renforce la protection légale des droits de propriété intellectuelle. De même, en menaçant les constructeurs automobiles allemands, il a obtenu de Merkel un renoncement au projet européen de taxation des « GAFAM » (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), ces entreprises du net (exclusivement américaines) qui parviennent à échapper à l'impôt en jouant de la concurrence fiscale entre les États. Enfin, dernier sujet d'inquiétude, les querelles internes à l'administration américaine elle-même. Incapable d'obtenir du Congrès les 5 milliards de dollars nécessaires au financement de la construction du mur frontalier avec le Mexique, la présidence bloque depuis le 20 décembre l'adoption du budget fédéral, conduisant au « shutdown », c'est-à-dire à l'arrêt soudain du paiement des salaires de 800 000 fonctionnaires fédéraux américains et à la cessation de nombreuses missions fédérales. Depuis les élections partielles de novembre dernier, les Républicains ont perdu la Chambre des représentants nécessaire à l'adoption du budget ce qui implique une forme de cohabitation à l'américaine entre le Président républicain et la Chambre démocrate, en particulier pour tout ce qui relève de la politique budgétaire.

Enfin, dernier sujet d'inquiétude, les querelles internes à l'administration américaine elle-même. Incapable d'obtenir du Congrès les 5 milliards de dollars nécessaires au financement de la construction du mur frontalier avec le Mexique, la présidence bloque depuis le 20 décembre l'adoption du budget fédéral, conduisant au « shutdown », c'est-à-dire à l'arrêt soudain du paiement des salaires de 800 000 fonctionnaires fédéraux américains et à la cessation de nombreuses missions fédérales. Depuis les élections partielles de novembre dernier, les Républicains ont perdu la Chambre des représentants nécessaire à l'adoption du budget ce qui implique une forme de cohabitation à l'américaine entre le Président républicain et la Chambre démocrate, en particulier pour tout ce qui relève de la politique budgétaire. Or, la dernière hausse en date, celle de décembre, a suscité le courroux du président américain. Trump accuse notamment cette dernière hausse d'être responsable de l'effondrement des marchés financiers de décembre. Une hausse des taux de la Fed conduit mécaniquement à hausser la rentabilité des créances de court terme, des actifs sans risque. Aussi, plus les taux d'intérêt augmentent, moins les marchés d'actions sont attractifs, par comparaison. De plus, les taux d'intérêt déterminent les taux d'emprunt pour les entreprises et les ménages ; leur hausse contribue donc à déprimer l'investissement et la consommation et tend à freiner l'économie dans son ensemble. Enfin, des taux d'intérêt en hausse contribuent à valoriser le dollar sur le marché des changes, ce qui renchérit le coût des exportations et diminue à l'inverse celui des importations. Bref, Donald Trump craint, et il n'a pas entièrement tort, que cette hausse rapide des taux d'intérêt de la Fed ne contribue à fragiliser l'économie américaine et ne suscite le retournement de cycle qu'elle est censée prévenir. (A suivre, demain)

Or, la dernière hausse en date, celle de décembre, a suscité le courroux du président américain. Trump accuse notamment cette dernière hausse d'être responsable de l'effondrement des marchés financiers de décembre. Une hausse des taux de la Fed conduit mécaniquement à hausser la rentabilité des créances de court terme, des actifs sans risque. Aussi, plus les taux d'intérêt augmentent, moins les marchés d'actions sont attractifs, par comparaison. De plus, les taux d'intérêt déterminent les taux d'emprunt pour les entreprises et les ménages ; leur hausse contribue donc à déprimer l'investissement et la consommation et tend à freiner l'économie dans son ensemble. Enfin, des taux d'intérêt en hausse contribuent à valoriser le dollar sur le marché des changes, ce qui renchérit le coût des exportations et diminue à l'inverse celui des importations. Bref, Donald Trump craint, et il n'a pas entièrement tort, que cette hausse rapide des taux d'intérêt de la Fed ne contribue à fragiliser l'économie américaine et ne suscite le retournement de cycle qu'elle est censée prévenir. (A suivre, demain)

Une autre information est frappante. Carlos Ghosn est vraiment un homme universel. Il sait tout faire. Ce n’est pas pour rien que, jusqu’au début de l’affaire, il était président de Renault, Nissan, Mitsubishi et Alliance. Mais, au-delà, il était aussi impliqué dans diverses opérations immobilières, notamment au Brésil et dans le nord du Liban, ainsi que dans la gestion d’un domaine viticole. Etant ainsi un homme universel, que l’on voyait un jour à Maubeuge auprès du président Macron, un autre à Moscou avec le président Poutine, un troisième à Pékin avec le président Xi Jinping et un autre au forum de Davos, il partageait son temps entre ses divers domiciles, à Beyrouth, Tokyo, Paris, Amsterdam, Rio de Janeiro, sans compter Beaulieu, sur la Côte d’Azur. On comprend qu’il ait eu besoin d’un avion privé pour pouvoir se rendre rapidement de l’un à l’autre. On comprend aussi que les Libanais, fiers de « leur » enfant, aient émis un timbre à son effigie et que les Japonais reconnaissants aient imaginé un manga dont ce « samouraï » d’aujourd’hui est le héros. On comprend enfin que pour assurer sa défense devant les juridictions japonaises il fasse appel à un célèbre cabinet d’avocats américains. Que restera-t-il de tout cela demain ? En attendant, il bénéficie provisoirement d’une nouvelle résidence, qu’il n’a ni choisie ni fait aménager spécialement pour lui.

Une autre information est frappante. Carlos Ghosn est vraiment un homme universel. Il sait tout faire. Ce n’est pas pour rien que, jusqu’au début de l’affaire, il était président de Renault, Nissan, Mitsubishi et Alliance. Mais, au-delà, il était aussi impliqué dans diverses opérations immobilières, notamment au Brésil et dans le nord du Liban, ainsi que dans la gestion d’un domaine viticole. Etant ainsi un homme universel, que l’on voyait un jour à Maubeuge auprès du président Macron, un autre à Moscou avec le président Poutine, un troisième à Pékin avec le président Xi Jinping et un autre au forum de Davos, il partageait son temps entre ses divers domiciles, à Beyrouth, Tokyo, Paris, Amsterdam, Rio de Janeiro, sans compter Beaulieu, sur la Côte d’Azur. On comprend qu’il ait eu besoin d’un avion privé pour pouvoir se rendre rapidement de l’un à l’autre. On comprend aussi que les Libanais, fiers de « leur » enfant, aient émis un timbre à son effigie et que les Japonais reconnaissants aient imaginé un manga dont ce « samouraï » d’aujourd’hui est le héros. On comprend enfin que pour assurer sa défense devant les juridictions japonaises il fasse appel à un célèbre cabinet d’avocats américains. Que restera-t-il de tout cela demain ? En attendant, il bénéficie provisoirement d’une nouvelle résidence, qu’il n’a ni choisie ni fait aménager spécialement pour lui.

Cependant, même si le mouvement est susceptible d’avoir des conséquences sur, voire contre, le système, ceux qui pensent pouvoir le récupérer au moins en partie se font sans doute des illusions car il est essentiellement hors système. Les tentatives politiciennes sont grossières (M. Philippot qui dépose l’appellation « gilets jaunes »), ridicules (M. Mélenchon qui croit voir en M. Drouet la réincarnation du terroriste robespierriste de Varennes), ou simplement bien naïves (MM. Jardin ou Lalanne qui sont tentés par l’aventure électorale). Ceux-là n’ont pas compris l’essentiel d’un mouvement dont le surgissement incongru et les manifestations a-politiques sont plutôt le signe d’une réaction salutaire du fameux, mais bien mal en point, « pays réel » et dont le mot d’ordre, pour reprendre la formule de M. Zemmour, serait : « On ne veut pas mourir ! » M.

Cependant, même si le mouvement est susceptible d’avoir des conséquences sur, voire contre, le système, ceux qui pensent pouvoir le récupérer au moins en partie se font sans doute des illusions car il est essentiellement hors système. Les tentatives politiciennes sont grossières (M. Philippot qui dépose l’appellation « gilets jaunes »), ridicules (M. Mélenchon qui croit voir en M. Drouet la réincarnation du terroriste robespierriste de Varennes), ou simplement bien naïves (MM. Jardin ou Lalanne qui sont tentés par l’aventure électorale). Ceux-là n’ont pas compris l’essentiel d’un mouvement dont le surgissement incongru et les manifestations a-politiques sont plutôt le signe d’une réaction salutaire du fameux, mais bien mal en point, « pays réel » et dont le mot d’ordre, pour reprendre la formule de M. Zemmour, serait : « On ne veut pas mourir ! » M.  Hors système, donc, ce mouvement qui remet en cause le régime de la démocratie dite bien à tort « représentative », véritable captation de la réalité populaire qui permet à de faux « corps intermédiaires » et autres élites médiatiques et politiques de parler et de penser pour tous les autres sans jamais les consulter vraiment sur les choix civilisationnels et politiques fondamentaux - ou de ne pas tenir compte de l’avis exprimé, comme ce fut le cas lors du référendum de 2005 (55% de « non » au traité établissant une constitution pour l’Europe), ou même de refuser ouvertement l’idée d’en tenir compte, comme ce M. Guerini (photo), délégué géné

Hors système, donc, ce mouvement qui remet en cause le régime de la démocratie dite bien à tort « représentative », véritable captation de la réalité populaire qui permet à de faux « corps intermédiaires » et autres élites médiatiques et politiques de parler et de penser pour tous les autres sans jamais les consulter vraiment sur les choix civilisationnels et politiques fondamentaux - ou de ne pas tenir compte de l’avis exprimé, comme ce fut le cas lors du référendum de 2005 (55% de « non » au traité établissant une constitution pour l’Europe), ou même de refuser ouvertement l’idée d’en tenir compte, comme ce M. Guerini (photo), délégué géné

Michel Onfray donne là une critique féroce du Système, ses hommes, ses institutions. Analyse un peu longue, parfois redondante, mais tueuse ... On ne sera pas d'accord sur tout, mais enfin, tout de même, sur beaucoup de choses ... Les esprits progressent. Les nécessités font bouger les lignes. Et le Système est désormais sur la défensive. LFAR

Michel Onfray donne là une critique féroce du Système, ses hommes, ses institutions. Analyse un peu longue, parfois redondante, mais tueuse ... On ne sera pas d'accord sur tout, mais enfin, tout de même, sur beaucoup de choses ... Les esprits progressent. Les nécessités font bouger les lignes. Et le Système est désormais sur la défensive. LFAR

Vingt-quatre lois ont modifié la constitution de 1958 jusqu'à ce jour ! Sur les 92 articles de départ, il n'en reste plus que 30 d'origine ! Elle est donc morte depuis longtemps... On fait semblant de la révérer, or elle est piétinée régulièrement par la classe politique dans l'intérêt de ses opérations de basse police, droite et gauche confondues. Qui peut bien imaginer que la cohabitation et le quinquennat puissent relever de l'esprit gaullien ? Qu'un référendum perdu puisse être purement et simplement annulé par la coalition des politiciens maastrichtiens de droite et de gauche ? Qui ?

Vingt-quatre lois ont modifié la constitution de 1958 jusqu'à ce jour ! Sur les 92 articles de départ, il n'en reste plus que 30 d'origine ! Elle est donc morte depuis longtemps... On fait semblant de la révérer, or elle est piétinée régulièrement par la classe politique dans l'intérêt de ses opérations de basse police, droite et gauche confondues. Qui peut bien imaginer que la cohabitation et le quinquennat puissent relever de l'esprit gaullien ? Qu'un référendum perdu puisse être purement et simplement annulé par la coalition des politiciens maastrichtiens de droite et de gauche ? Qui ? De même, tout le monde a bien compris que la représentation nationale n'est pas représentative : la sociologie des élus, députés et sénateurs, ne correspond pas du tout à la sociologie de la France. Il suffit de consulter la biographie des mandatés : ceux qui sont sur les ronds-points avec leurs gilets jaunes ne risquent pas d'avoir des collègues au Palais Bourbon ou au Palais du Luxembourg ! Où sont les paysans et les ouvriers, les artisans et les commerçants, les marins pécheurs et les employés, les balayeurs et les veilleurs de nuit, les chauffeurs de taxi et les ambulanciers dans ces deux chambres ? Nulle part... Les ouvriers représentent la moitié de la population active : il n'y en a aucun au Palais Bourbon -l e PCF qui ne fonctionne qu'avec des permanents devrait s'interroger sur ce chiffre pour comprendre les raisons de sa crise... En revanche, on y trouve pas mal d'enseignants et de professions libérales, de notaires et d'avocats, des journalistes aussi. Les cadres et professions intellectuelles représentent 76 % des élus : c'est quatre fois et demie plus que leur part dans la population active. L'observatoire des inégalités a publié un texte intitulé « L'Assemblée nationale ne compte quasi plus de représentants de milieux populaires » (29 novembre 2018) qui détaille cette évidence : le peuple n'est plus à l'Assemblée nationale. Pour parler le langage de Bourdieu, on n'y trouve aucun dominé mais plus que des dominants. Dans les gilets-jaunes, c'est très exactement l'inverse: pas de dominants que des dominés !

De même, tout le monde a bien compris que la représentation nationale n'est pas représentative : la sociologie des élus, députés et sénateurs, ne correspond pas du tout à la sociologie de la France. Il suffit de consulter la biographie des mandatés : ceux qui sont sur les ronds-points avec leurs gilets jaunes ne risquent pas d'avoir des collègues au Palais Bourbon ou au Palais du Luxembourg ! Où sont les paysans et les ouvriers, les artisans et les commerçants, les marins pécheurs et les employés, les balayeurs et les veilleurs de nuit, les chauffeurs de taxi et les ambulanciers dans ces deux chambres ? Nulle part... Les ouvriers représentent la moitié de la population active : il n'y en a aucun au Palais Bourbon -l e PCF qui ne fonctionne qu'avec des permanents devrait s'interroger sur ce chiffre pour comprendre les raisons de sa crise... En revanche, on y trouve pas mal d'enseignants et de professions libérales, de notaires et d'avocats, des journalistes aussi. Les cadres et professions intellectuelles représentent 76 % des élus : c'est quatre fois et demie plus que leur part dans la population active. L'observatoire des inégalités a publié un texte intitulé « L'Assemblée nationale ne compte quasi plus de représentants de milieux populaires » (29 novembre 2018) qui détaille cette évidence : le peuple n'est plus à l'Assemblée nationale. Pour parler le langage de Bourdieu, on n'y trouve aucun dominé mais plus que des dominants. Dans les gilets-jaunes, c'est très exactement l'inverse: pas de dominants que des dominés ! A la République en Marche, on n'aime pas le peuple, trop grossier, trop débile, trop crétin, trop pauvre, trop bête aussi... Il suffit d'écouter cette fois-ci le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, Gilles Legendre, qui affirme quant à lui, sans rire : « Nous avons insuffisamment expliqué ce que nous faisons. Nous nous donnons beaucoup de mal, il faut le faire mieux. Et une deuxième erreur a été faite, dont nous portons tous la responsabilité : le fait d'avoir été trop intelligents (sic), trop subtils (sic), trop techniques (sic) dans les mesures de pouvoir d'achat. » (Marianne, 17 décembre 2018)

A la République en Marche, on n'aime pas le peuple, trop grossier, trop débile, trop crétin, trop pauvre, trop bête aussi... Il suffit d'écouter cette fois-ci le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, Gilles Legendre, qui affirme quant à lui, sans rire : « Nous avons insuffisamment expliqué ce que nous faisons. Nous nous donnons beaucoup de mal, il faut le faire mieux. Et une deuxième erreur a été faite, dont nous portons tous la responsabilité : le fait d'avoir été trop intelligents (sic), trop subtils (sic), trop techniques (sic) dans les mesures de pouvoir d'achat. » (Marianne, 17 décembre 2018)

Mais le plaisir que j’ai pris est surtout dû à la prestation de Pierre de Villiers qui, dans cette ambiance favorable, a pu donner la pleine mesure de son charisme, faire partager son immense expérience de chef et exprimer en toute liberté les solides convictions qui sont les siennes.

Mais le plaisir que j’ai pris est surtout dû à la prestation de Pierre de Villiers qui, dans cette ambiance favorable, a pu donner la pleine mesure de son charisme, faire partager son immense expérience de chef et exprimer en toute liberté les solides convictions qui sont les siennes. Enfin, l’auditoire a été visiblement touché par l’évocation du brusque départ du général au lendemain du 14 juillet 2017 : l’image rappelée de la haie d’honneur spontanée et silencieuse de deux cents militaires et civils, le saluant du regard à sa sortie du Centre de Coordination des Opérations après l’annonce de sa démission, a suscité une sincère émotion sur le plateau.

Enfin, l’auditoire a été visiblement touché par l’évocation du brusque départ du général au lendemain du 14 juillet 2017 : l’image rappelée de la haie d’honneur spontanée et silencieuse de deux cents militaires et civils, le saluant du regard à sa sortie du Centre de Coordination des Opérations après l’annonce de sa démission, a suscité une sincère émotion sur le plateau.