Les hommes ont toujours été animés par la pulsion migratoire ; ce fut même un état presque permanent de l’humanité dans les temps préhistoriques et anciens et qui dépendait du climat, des ressources disponibles, des catastrophes naturelles ou humaines, voire des conquêtes, dont on ne soulignera jamais assez qu’elles caractérisent dans la plupart des cas, la migration. Mais ce phénomène migratoire s’accomplissait le plus souvent selon un processus naturel et, historiquement, dans un monde qui était loin d’être plein. Souvenons-nous que l’humanité ne comptait encore au début du XXe siècle qu’environ 1 milliard et demi d’humains pour plus de 7 milliards aujourd’hui. Au surplus, les hommes ont inventé les royaumes, les nations et les empires par logique d’affinités culturelles et ethniques, lesquels, en dépit des guerres, constituaient un facteur d’équilibre mondial et civilisationnel dans le temps long. L’ONU, par ce pacte, ruine cet ordre et ouvre la boîte de Pandore, car l’accord spécifie : « Réfugiés et migrants bénéficient des mêmes droits de l’homme universels et des mêmes libertés fondamentales (que les nationaux), droits qui doivent être respectés, protégés et déployés à tout moment. » (Préambule, section 4).

L’ONU ouvre la boîte de Pandore

Qui ne voit la folie destructrice de cette réduction de l’humanité à un agrégat d’individus indifférenciés ? On ne peut ici que faire référence à René Girard. Selon lui, « la société moderne vit une crise d’indifférenciation généralisée : fin de la différence entre les peuples, les classes, les rôles, les sexes ! Je constate que la société moderne est capable de supporter, sans crise, [ndlr : c’était il y a quelques années !] un degré d’indifférenciation supérieur aux sociétés traditionnelles mais je constate que la société moderne est bien en crise », disait-il. On peut raisonnablement penser qu’un tel pacte, s’il est appliqué, fonctionnera comme un accélérateur de crise ! René Girard n’hésitait pas, quant à lui, à affirmer que cette indifférenciation est source de « la violence mimétique » et qu’en revanche les différences permettent précisément, autant que faire se peut, et à rebours de l’opinion commune, une forme d’entente.

De plus, l’idéologie occidentale dominante de nos jours se fonde sur le culte d’un individualisme forcené dans lequel l’être humain, libéré de toutes les normes et obligations morales, peut satisfaire tous ses désirs. Chacun peut revendiquer n’importe quoi au nom du « c’est mon choix ». Ce faisant, les Onusiens projettent sur les peuples du tiers-monde, à travers ce pacte, sans même le savoir et le vouloir, la domination idéologique occidentale et donc une forme de néo-colonialisme !

En France, entre 2004 et 2018, le nombre de demandeurs d’asile a doublé et, depuis 2011, le nombre de visas délivrés a augmenté de 65% et le nombre d’étrangers en situation irrégulière bénéficiant de l’Aide médicale d’État a augmenté de 50%. Source : Avis sur le projet de loi de finances pour 2018, tome 2 : « asile, immigration, intégration et nationalité ». 23 nov. 2018.

Un constructivisme orwellien

Ainsi donc, les 10 et 11 décembre, lors de la conférence intergouvernementale tenue à Marrakech le « Pacte mondial des Nations Unies pour des migrations sûres, ordonnées et régulières » devrait être signé par les États membres. Il ne s’agit pas ici d’aide aux réfugiés, mais d’une obligation radicale d’ouverture des frontières aux migrants du monde entier avec obligation de les aider à choisir leur pays de destination. L’ONU organise un vaste supermarché de l’installation avec fiche du consommateur à l’appui. Deux hommes sont en charge du dossier : Jürg Lauber, citoyen suisse et représentant son pays auprès des Nations unies (la Suisse dont les conditions d’entrée sont extrêmement restrictives !), et un Mexicain, Juan José Gomez Camacho, représentant permanent du Mexique auprès des Nations unies !

Dans cette affaire l’ONU agit subrepticement ; car il ne s’agissait pas de proclamer juridiquement haut et fort la migration comme un droit de l’homme ; ainsi présenté le pacte eût enflammé l’opinion ! Le texte, donc, n’en fait pas mention de peur de compromettre le projet. Mais, bien entendu, il est, en fait, érigé en droit de l’homme. L’accord se divise en vingt-trois objectifs, tous à prétention universelle. Il convient de noter l’aspect consumériste de l’opération migratoire sous couvert de droits et de justice : il traduit bien l’intention marchande qui est derrière ce pacte aux aspects humanitaires et moraux, comme à l’accoutumée. Les grands groupes mondialisés ne veulent avoir affaire qu’à une légion de consommateurs, pour les mêmes biens produits en séries longues et peu coûteuses, les fameuses économies d’échelle. Curieuse coïncidence, c’est à Marrakech qu’avait été signé l’accord donnant naissance à l’OMC en avril 1994 !

Dans cette affaire l’ONU agit subrepticement ; car il ne s’agissait pas de proclamer juridiquement haut et fort la migration comme un droit de l’homme ; ainsi présenté le pacte eût enflammé l’opinion ! Le texte, donc, n’en fait pas mention de peur de compromettre le projet. Mais, bien entendu, il est, en fait, érigé en droit de l’homme. L’accord se divise en vingt-trois objectifs, tous à prétention universelle. Il convient de noter l’aspect consumériste de l’opération migratoire sous couvert de droits et de justice : il traduit bien l’intention marchande qui est derrière ce pacte aux aspects humanitaires et moraux, comme à l’accoutumée. Les grands groupes mondialisés ne veulent avoir affaire qu’à une légion de consommateurs, pour les mêmes biens produits en séries longues et peu coûteuses, les fameuses économies d’échelle. Curieuse coïncidence, c’est à Marrakech qu’avait été signé l’accord donnant naissance à l’OMC en avril 1994 !

Ainsi, le migrant devra avoir la possibilité de connaître (par un site web) toutes les caractéristiques du pays d’arrivée, frais de scolarité, taux de change, réglementation des permis de travail, évaluations des diplômes, bref une version mondialisée de Que choisir ou 7 milliards de consommateurs ! De frontières point ! L’ONU raisonne, comme si elles n’existaient pas.

Là où perce l’intention profonde, c’est lorsque nos honorables penseurs se défendent justement de l’indifférenciation – risque qu’ils semblent entrevoir – en proclamant : « le respect mutuel des cultures, traditions et coutumes, etc. ». Discours connu mais contradictoire avec l’interchangeabilité des individus, double contradiction même, puisqu’en préconisant le respect des cultures d’origine, par exemple les mutilations génitales, les commissaires onusiens les rendent du coup impossibles à dénoncer.

Ecoutons encore celui qui fut un des plus grands penseurs de la fin du XXe siècle, René Girard :

« Les pandémies nouvelles qui apparaissent aujourd’hui dans le monde (comme le sida ou le virus H5N1) sont une conséquence de la globalisation qui se caractérise par le phénomène typique de l’indifférenciation aujourd’hui en cours sur la planète. Le terrorisme peut, à certains égards, y être assimilé. Comme les pandémies, il franchit les frontières et frappe à l’improviste, profitant de la fluidité des échanges rendue possible par le commerce planétaire. »

Bien entendu le pacte est muet sur cette dimension du problème.

Dissymétrie de fait

Nos admirables penseurs mondialistes ne voient pas non plus dans leur aveuglement idéologique que le phénomène migratoire est évidemment dissymétrique, eu égard au formidable différentiel de prospérité d’une zone géographique à l’autre. En conséquence le phénomène migratoire n’a rien d’universel et ne justifie en aucun cas son traitement universaliste.

Mieux encore, il faut parfois le considérer comme une variante contemporaine d’un vieux phénomène historique cité plus haut : la conquête. Sa phénoménologie reste très classique sous les apparences de la modernité ; il suffit de voir les téléphones cellulaires des migrants ! Prise au tas des richesses, rapt ou viol des femmes, voilà la réalité particulièrement contraire aux grands principes du pacte : le migrant vient non pas en travailleur mais en prédateur. Bien entendu, tous n’agissent pas ainsi, mais l’Europe, par exemple, zone cible par excellence, en raison des dispositions du pacte, se voit contrainte de mettre à disposition ses richesses accumulées par des générations et payées par les impôts ou sa protection sociale dont les coûts augmentent d’autant dans des sociétés déjà surtaxées.

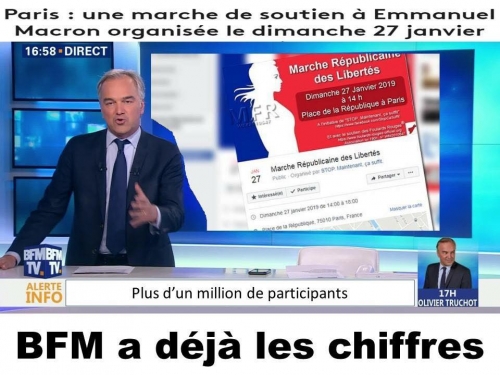

Ce formidable surcoût peut déclencher des révoltes fiscales dont on sait qu’elles sont souvent à l’origine de révolutions. Les Français connaissent : ils ont aimé l’invasion, ils adoreront la guerre civile ! Ce risque de conflit n’étant pas exclu, les auteurs du pacte prétendent le corriger par la censure médiatique ; toujours le même réflexe : « En mettant en place des normes éthiques pour le reportage et la publicité et en privant de subvention ou d’aides matérielles tous les médias qui promeuvent systématiquement l’intolérance, la xénophobie, le racisme et d’autres formes de discrimination à l’égard des migrants, le tout dans le plein respect de la liberté des médias » (Objectif 17). Un morceau d’anthologie ! Il faut être onusien pour proférer de telles énormités : c’est le Big Brother planétaire ! Qui admet, d’ailleurs, que les médias sont déjà subventionnés mais qu’il leur retirera ses subventions au cas où… Et qui définira l’intolérance, le racisme ? Enfin les auteurs ont l’impudence d’affirmer que ce contrôle se fera dans le respect des libertés. Un invraisemblable galimatias qui s’accommode aisément de toutes les contradictions. « La guerre, c’est la paix. La liberté, c’est l’esclavage. L’ignorance, c’est la force ». Tout est dit dans 1984 par George Orwell.

Le camp du refus

Les États-Unis ont refusé le pacte ; la Hongrie s’en retire assez logiquement selon le ministre hongrois des Affaires étrangères puisque le pacte constitue « une menace pour le monde car il est susceptible de mettre en mouvement des millions de migrants ». De même, l’Australie, l’Autriche, le Danemark, la Pologne, Israël, la Bulgarie refusent de signer ce contrat. L’Allemagne discute actuellement au Bundestag à ce sujet, nouvelle pomme de discorde probable au sein de la GrosKo et entre les partis. Dès novembre la République tchèque à annoncé qu’elle allait refuser de signer et la présidente croate Kolinda Grabar-Kitarovic a déclaré qu’elle ne signerait pas non plus l’accord.

On ne s’étonnera guère qu’en visite d’État en Belgique le président français Emmanuel Macron a, sans réticence, exprimé son soutien au pacte de l’ONU sur les migrations qu’il qualifie néanmoins de non-contraignant.

Bruxelles a critiqué la décision des pays qui refusent de signer, notamment l’Autriche, mais les oligarques ne sont pas à une contradiction près, puisque c’est à la demande de l’UE que ce document n’a pas de caractère contraignant ! Car, souligne l’historien du droit Jean-Louis Harouel¹, il n’est pas un traité mais, en tant qu’axe principal des droits de l’homme, la libre migration se transforme en un dogme, substitut au défunt communisme, de la « véritable religion séculière mondiale en s’en prenant à la propriété des peuples sur eux-mêmes ».

Face à cette religion, le nombre des hérétiques est potentiellement considérable ; il ne nous déplaît pas de nous y compter. ■

Photo ci-dessus : Ils ont refusé le pacte. [Sebastian Kurz, chancelier d’Autriche - Donald Trump et Scott Morrison, premier ministre d’Australie - Kolinda Grabar-Kitarovic, présidente de la Croatie, avec Viktor Orban, premier ministre de Hongrie]

1. Professeur émérite à l’université Paris II Panthéon Assas, auteur de Revenir à la nation et Les droits de l’homme contre le peuple.

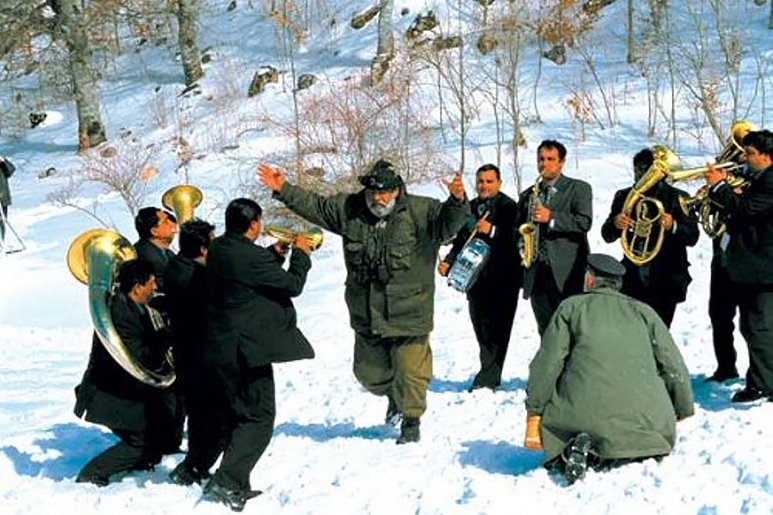

Le bouillonnement de la vie

Le bouillonnement de la vie  Ceci posé, le film est admirable de verve, de musique et de couleurs. La ménagerie habituelle de Kusturica (photo) y est omniprésente : dans les deux premières minutes, apparaissent un âne, des moutons, chevaux, oies, poules, chiens ; les ours sont là à la cinquième minute ; et à peine plus tard des souris, des dindons, des oiseaux... On y joue au football, on y boit du slivovitz, on y trafique de tout et de rien : à tout bout de champ des orchestres de cuivres déferlent, les canailles respirent, littéralement, des rails de coke (pour se rendre compte de combien est exact ce littéralement, il faut regarder la séquence, effarante) et, par téléphone satellite, appellent d'invraisemblables numéros rose profond avant d'être explosés à coup de roquette. On y danse frénétiquement à la belle étoile, on chasse l'ours dans des étendues enneigées, on s'y repaît de moelle de mouton directement curée dans l'os avec les doigts....

Ceci posé, le film est admirable de verve, de musique et de couleurs. La ménagerie habituelle de Kusturica (photo) y est omniprésente : dans les deux premières minutes, apparaissent un âne, des moutons, chevaux, oies, poules, chiens ; les ours sont là à la cinquième minute ; et à peine plus tard des souris, des dindons, des oiseaux... On y joue au football, on y boit du slivovitz, on y trafique de tout et de rien : à tout bout de champ des orchestres de cuivres déferlent, les canailles respirent, littéralement, des rails de coke (pour se rendre compte de combien est exact ce littéralement, il faut regarder la séquence, effarante) et, par téléphone satellite, appellent d'invraisemblables numéros rose profond avant d'être explosés à coup de roquette. On y danse frénétiquement à la belle étoile, on chasse l'ours dans des étendues enneigées, on s'y repaît de moelle de mouton directement curée dans l'os avec les doigts....  Joyeux capharnaüm ? Évidemment ! Folie furieuse triste et gaie, émouvante et grotesque, histoire d'amour improbable et presque massacrée, porteuse d'avenir. Tout cela avec une allure, un rythme trépidant, chaleureux, terriblement attachant.

Joyeux capharnaüm ? Évidemment ! Folie furieuse triste et gaie, émouvante et grotesque, histoire d'amour improbable et presque massacrée, porteuse d'avenir. Tout cela avec une allure, un rythme trépidant, chaleureux, terriblement attachant.

Étonnante coïncidence : dans quelques jours paraîtra un roman de Michel Houellebecq intitulé Sérotonine, dont tout annonce qu’il sera un énorme succès de librairie. Et cela d’autant plus que l’écrivain est un prodigieux capteur de l’ambiance d’une époque. Et que son génie proprement balzacien, loin de permettre à ses lecteurs de s’évader dans un autre monde, va leur restituer leur monde présent avec une acuité remarquable.

Étonnante coïncidence : dans quelques jours paraîtra un roman de Michel Houellebecq intitulé Sérotonine, dont tout annonce qu’il sera un énorme succès de librairie. Et cela d’autant plus que l’écrivain est un prodigieux capteur de l’ambiance d’une époque. Et que son génie proprement balzacien, loin de permettre à ses lecteurs de s’évader dans un autre monde, va leur restituer leur monde présent avec une acuité remarquable.

Immigration

Immigration Dans cette affaire l’ONU agit subrepticement ; car il ne s’agissait pas de proclamer juridiquement haut et fort la migration comme un droit de l’homme ; ainsi présenté le pacte eût enflammé l’opinion ! Le texte, donc, n’en fait pas mention de peur de compromettre le projet. Mais, bien entendu, il est, en fait, érigé en droit de l’homme. L’accord se divise en vingt-trois objectifs, tous à prétention universelle. Il convient de noter l’aspect consumériste de l’opération migratoire sous couvert de droits et de justice : il traduit bien l’intention marchande qui est derrière ce pacte aux aspects humanitaires et moraux, comme à l’accoutumée. Les grands groupes mondialisés ne veulent avoir affaire qu’à une légion de consommateurs, pour les mêmes biens produits en séries longues et peu coûteuses, les fameuses économies d’échelle. Curieuse coïncidence, c’est à Marrakech qu’avait été signé l’accord donnant naissance à l’OMC en avril 1994 !

Dans cette affaire l’ONU agit subrepticement ; car il ne s’agissait pas de proclamer juridiquement haut et fort la migration comme un droit de l’homme ; ainsi présenté le pacte eût enflammé l’opinion ! Le texte, donc, n’en fait pas mention de peur de compromettre le projet. Mais, bien entendu, il est, en fait, érigé en droit de l’homme. L’accord se divise en vingt-trois objectifs, tous à prétention universelle. Il convient de noter l’aspect consumériste de l’opération migratoire sous couvert de droits et de justice : il traduit bien l’intention marchande qui est derrière ce pacte aux aspects humanitaires et moraux, comme à l’accoutumée. Les grands groupes mondialisés ne veulent avoir affaire qu’à une légion de consommateurs, pour les mêmes biens produits en séries longues et peu coûteuses, les fameuses économies d’échelle. Curieuse coïncidence, c’est à Marrakech qu’avait été signé l’accord donnant naissance à l’OMC en avril 1994 !

En sommes-nous là ? Pas encore, sans doute, mais les révoltes accélèrent le temps et les processus, et il importe de savoir vers où elles peuvent mener, sans tabou, et vers quoi il serait bon qu’elles mènent ! En ce sens, le projet royaliste peut être un débouché intéressant et, surtout, positif autant qu’il peut nous sembler (mais je ne suis évidemment pas neutre, puisque « engagé car fidèle » selon la belle expression de Georges Bernanos) nécessaire : la Monarchie n’est-elle pas, en sa magistrature suprême, l’incarnation d’une autorité qui, aujourd’hui, manque au président, et d’une légitimité qui, désormais, ne se satisfait plus de la seule élection démocratique quinquennale ?

En sommes-nous là ? Pas encore, sans doute, mais les révoltes accélèrent le temps et les processus, et il importe de savoir vers où elles peuvent mener, sans tabou, et vers quoi il serait bon qu’elles mènent ! En ce sens, le projet royaliste peut être un débouché intéressant et, surtout, positif autant qu’il peut nous sembler (mais je ne suis évidemment pas neutre, puisque « engagé car fidèle » selon la belle expression de Georges Bernanos) nécessaire : la Monarchie n’est-elle pas, en sa magistrature suprême, l’incarnation d’une autorité qui, aujourd’hui, manque au président, et d’une légitimité qui, désormais, ne se satisfait plus de la seule élection démocratique quinquennale ?

L'ancien chef d'état-major des Armées a donné au Figaro magazine (28.12) un entretien sur son nouveau livre Qu'est-ce qu'un chef ? Une méditation sur le besoin d'autorité et le rôle de ceux qui dirigent les autres. Interrogé par Jean-René Van der Plaetsen, il s'y exprime aussi sur la situation de la France. Non pas en politicien, mais en homme de commandement et en patriote. Nous donnons ici des extraits de cet entretien, politiquement et socialement significatifs, qu'il est intéressant de connaître. Nos lecteurs relèveront aisément les réflexions et les passages les plus saillants. Lafautearousseau

L'ancien chef d'état-major des Armées a donné au Figaro magazine (28.12) un entretien sur son nouveau livre Qu'est-ce qu'un chef ? Une méditation sur le besoin d'autorité et le rôle de ceux qui dirigent les autres. Interrogé par Jean-René Van der Plaetsen, il s'y exprime aussi sur la situation de la France. Non pas en politicien, mais en homme de commandement et en patriote. Nous donnons ici des extraits de cet entretien, politiquement et socialement significatifs, qu'il est intéressant de connaître. Nos lecteurs relèveront aisément les réflexions et les passages les plus saillants. Lafautearousseau  (...) On a le sentiment que le pays n'a plus confiance en personne aujourd'hui. Pourquoi a-t-on perdu en route cette confiance qui existait au cours des Trente Glorieuses, par exemple?

(...) On a le sentiment que le pays n'a plus confiance en personne aujourd'hui. Pourquoi a-t-on perdu en route cette confiance qui existait au cours des Trente Glorieuses, par exemple? La lecture du Rôle social de l'officier a été pour moi un événement fondateur. Ce livre a décidé en grande partie de ma vocation militaire, car sentir l'odeur de la poudre à canon n'a jamais été mon objectif. Ce livre, que j'ai relu des dizaines de fois, répond à bien des questions que nous nous posons encore aujourd'hui. Pour Lyautey, l'officier français a un rôle social à jouer - et je partage totalement son point de vue, en ajoutant cependant la précision suivante : tout chef, quel qu'il soit, a un rôle social à remplir. Lyautey avait déjà presque tout vu ou entr'aperçu à son époque. Sur le climat social, sur le fossé existant entre les chefs et les équipes, sur le désir d'autorité, sur le besoin d'humanité, son enseignement peut nourrir notre réflexion et nous éclairer. Ainsi, par exemple, sur la crise que traduit la révolte des « gilets jaunes ». Lyautey croit au creuset national ; d'une certaine façon, les « gilets jaunes » aussi.

La lecture du Rôle social de l'officier a été pour moi un événement fondateur. Ce livre a décidé en grande partie de ma vocation militaire, car sentir l'odeur de la poudre à canon n'a jamais été mon objectif. Ce livre, que j'ai relu des dizaines de fois, répond à bien des questions que nous nous posons encore aujourd'hui. Pour Lyautey, l'officier français a un rôle social à jouer - et je partage totalement son point de vue, en ajoutant cependant la précision suivante : tout chef, quel qu'il soit, a un rôle social à remplir. Lyautey avait déjà presque tout vu ou entr'aperçu à son époque. Sur le climat social, sur le fossé existant entre les chefs et les équipes, sur le désir d'autorité, sur le besoin d'humanité, son enseignement peut nourrir notre réflexion et nous éclairer. Ainsi, par exemple, sur la crise que traduit la révolte des « gilets jaunes ». Lyautey croit au creuset national ; d'une certaine façon, les « gilets jaunes » aussi. Je suis très perplexe lorsque j'entends ce type de formule face à la complexité du phénomène terroriste. Je ne suis plus en situation de responsabilité, mais je suis persuadé que tous nos colonels sont aujourd'hui formés pour être des Beltrame. Permettez-moi de m'étonner, mais aussi, d'une certaine façon, de me réjouir : le grand public a découvert grâce à l'héroïsme magnifique du colonel Beltrame ce qui constitue le trésor de l'armée française. Croyez-vous qu'il y ait un seul de nos colonels qui ne soit pas prêt à mourir pour la France ? Ils sont formés pour cela.

Je suis très perplexe lorsque j'entends ce type de formule face à la complexité du phénomène terroriste. Je ne suis plus en situation de responsabilité, mais je suis persuadé que tous nos colonels sont aujourd'hui formés pour être des Beltrame. Permettez-moi de m'étonner, mais aussi, d'une certaine façon, de me réjouir : le grand public a découvert grâce à l'héroïsme magnifique du colonel Beltrame ce qui constitue le trésor de l'armée française. Croyez-vous qu'il y ait un seul de nos colonels qui ne soit pas prêt à mourir pour la France ? Ils sont formés pour cela.

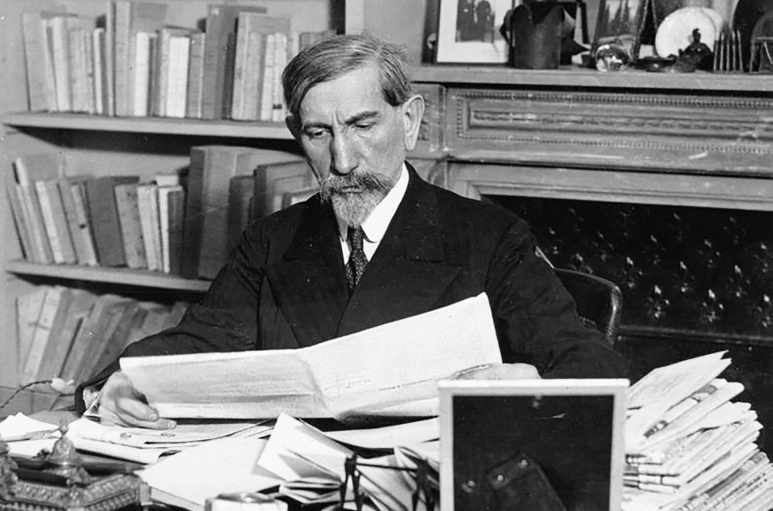

Au moment où s'achève l'année du cent-cinquantenaire de Charles Maurras, Rémi Hugues nous a proposé une série d'articles - qui se termine aujourd'hui : « Rétrospective : 2018 année Maurras ». Notre collaborateur et confrère y évoque différents aspects ou moments importants de la vie et de l'oeuvre de Charles Maurras à travers les écrits fort contestables de

Au moment où s'achève l'année du cent-cinquantenaire de Charles Maurras, Rémi Hugues nous a proposé une série d'articles - qui se termine aujourd'hui : « Rétrospective : 2018 année Maurras ». Notre collaborateur et confrère y évoque différents aspects ou moments importants de la vie et de l'oeuvre de Charles Maurras à travers les écrits fort contestables de

Après que la Première Guerre mondiale permit au communisme de prendre racine sur le sol glacial du peuple slave, lʼon peut remarquer, en revenant en France, que le P.C.F. réalisa le meilleur score de son histoire dans lʼimmédiate après-guerre. Il obtient 28 % des voix aux élections législatives de novembre 1946, devenant le premier parti de France.

Après que la Première Guerre mondiale permit au communisme de prendre racine sur le sol glacial du peuple slave, lʼon peut remarquer, en revenant en France, que le P.C.F. réalisa le meilleur score de son histoire dans lʼimmédiate après-guerre. Il obtient 28 % des voix aux élections législatives de novembre 1946, devenant le premier parti de France. Les communistes avaient bien pactisé avec lʼAllemagne nazie, lors du pacte Ribbentrop-Molotov, qui fut approuvé par le P.C.F. en septembre 1939. Au sujet des Juifs, Winock a-t-il oublié que Pétain avait parmi ses conseillers Emmanuel Berl, lʼinventeur de la célèbre formule « La terre ne ment pas », qui était de confession juive ? Enfin, reprocher à Vichy d’être dirigé contre les gaullistes relève pour le moins dʼune appréciation téléologique. Cʼest faire de lʼhistoire « rétrospective ». À lʼépoque nul ne pouvait présager de lʼimportance à venir de la personne du Général de Gaulle. Il était combattu en tant que sous-fifre des Britanniques. Pour Pétain et les ronds-de-cuir de lʼÉtat français siégeant à Vichy, il nʼétait quʼun point de détail, un pion au sein de lʼappareil militaire du Royaume-Uni, un officier parmi dʼautres de Sa Majesté. Rien de plus.

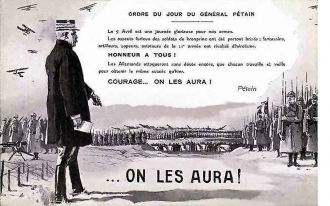

Les communistes avaient bien pactisé avec lʼAllemagne nazie, lors du pacte Ribbentrop-Molotov, qui fut approuvé par le P.C.F. en septembre 1939. Au sujet des Juifs, Winock a-t-il oublié que Pétain avait parmi ses conseillers Emmanuel Berl, lʼinventeur de la célèbre formule « La terre ne ment pas », qui était de confession juive ? Enfin, reprocher à Vichy d’être dirigé contre les gaullistes relève pour le moins dʼune appréciation téléologique. Cʼest faire de lʼhistoire « rétrospective ». À lʼépoque nul ne pouvait présager de lʼimportance à venir de la personne du Général de Gaulle. Il était combattu en tant que sous-fifre des Britanniques. Pour Pétain et les ronds-de-cuir de lʼÉtat français siégeant à Vichy, il nʼétait quʼun point de détail, un pion au sein de lʼappareil militaire du Royaume-Uni, un officier parmi dʼautres de Sa Majesté. Rien de plus. On a presque, en outre, lʼimpression que pour Winock Hitler et Pétain sont interchangeables. Ce quʼil est capital de rappeler, cʼest que ce dernier reçut son pouvoir non dʼHitler mais de la chambre des députés élue en 1936 – celle du Front populaire (photo) –. Le Maréchal dut assumer un rapport de force qui lui avait été imposé. Il nʼétait pas le responsable de la défaite. En aucun cas il nʼétait le thuriféraire dʼHitler. De même que Maurras, il percevait la défaite comme une terrible humiliation. Mais ce nʼest pas pour autant quʼil envisagea de partir au loin afin dʼéchapper aux épreuves auxquelles faisait face sa chère nation. Pétain comme Maurras ont agi en patriotes.

On a presque, en outre, lʼimpression que pour Winock Hitler et Pétain sont interchangeables. Ce quʼil est capital de rappeler, cʼest que ce dernier reçut son pouvoir non dʼHitler mais de la chambre des députés élue en 1936 – celle du Front populaire (photo) –. Le Maréchal dut assumer un rapport de force qui lui avait été imposé. Il nʼétait pas le responsable de la défaite. En aucun cas il nʼétait le thuriféraire dʼHitler. De même que Maurras, il percevait la défaite comme une terrible humiliation. Mais ce nʼest pas pour autant quʼil envisagea de partir au loin afin dʼéchapper aux épreuves auxquelles faisait face sa chère nation. Pétain comme Maurras ont agi en patriotes. Ce quʼil y a, pour finir, de plus surprenant dans lʼarticle de Michel Winock, cʼest quʼil accuse Maurras de faire preuve de pacifisme. Empêtré par un discours qui fleure bon lʼanti-maurrassisme primaire, Winock se révèle en creux « polémophile », littéralement qui aime la guerre, cʼest-à-dire apologète de la guerre en tant que telle. Oui, Maurras eut raison de mettre en une de son journal Action française, après les accords de Munich (photo), « à bas la guerre ». Oui, la guerre, lʼacte politique le plus extrême et radical, est un fléau, l’ultima ratio, que lʼon ait à combattre Staline, Hitler, Nasser, Bachar al-Assad, Daech ou le roi dʼAngleterre.

Ce quʼil y a, pour finir, de plus surprenant dans lʼarticle de Michel Winock, cʼest quʼil accuse Maurras de faire preuve de pacifisme. Empêtré par un discours qui fleure bon lʼanti-maurrassisme primaire, Winock se révèle en creux « polémophile », littéralement qui aime la guerre, cʼest-à-dire apologète de la guerre en tant que telle. Oui, Maurras eut raison de mettre en une de son journal Action française, après les accords de Munich (photo), « à bas la guerre ». Oui, la guerre, lʼacte politique le plus extrême et radical, est un fléau, l’ultima ratio, que lʼon ait à combattre Staline, Hitler, Nasser, Bachar al-Assad, Daech ou le roi dʼAngleterre.

Car il est évidemment possible de dire que chez Maurras il y eut des erreurs qui ont été commises, par exemple en sʼattachant à évaluer lʼadéquation entre ses intentions et ses actes. Lui lʼanti-républicain rabique nʼa-t-il pas rallié la République ? Ne lʼa-t-il pas rejointe durant lʼété 1914 ? Nʼa-t-il pas fait partie de lʼUnion Sacrée, cette vaste coalition de partis politiques majoritairement républicains, qui en appela à la mobilisation générale pour le salut de la Patrie républicaine, face à une Allemagne ambitieuse et conquérante ? Au nom du « compromis nationaliste » nʼa-t-il pas trahi ses convictions les plus profondes ? Nʼa-t-il pas pactisé avec lʼennemi républicain, nʼa-t-il pas légitimé que fussent envoyés au casse-pipe ces paysans, ces ouvriers, ces artisans, ces commerçants, cette force vive de la Nation France ? Ce sont des questions qui méritent étude et réponses.

Car il est évidemment possible de dire que chez Maurras il y eut des erreurs qui ont été commises, par exemple en sʼattachant à évaluer lʼadéquation entre ses intentions et ses actes. Lui lʼanti-républicain rabique nʼa-t-il pas rallié la République ? Ne lʼa-t-il pas rejointe durant lʼété 1914 ? Nʼa-t-il pas fait partie de lʼUnion Sacrée, cette vaste coalition de partis politiques majoritairement républicains, qui en appela à la mobilisation générale pour le salut de la Patrie républicaine, face à une Allemagne ambitieuse et conquérante ? Au nom du « compromis nationaliste » nʼa-t-il pas trahi ses convictions les plus profondes ? Nʼa-t-il pas pactisé avec lʼennemi républicain, nʼa-t-il pas légitimé que fussent envoyés au casse-pipe ces paysans, ces ouvriers, ces artisans, ces commerçants, cette force vive de la Nation France ? Ce sont des questions qui méritent étude et réponses. Le raisonnement de Winock ressemble plus à celui dʼun « prêtre rouge » quʼà un clerc guidé par les seules lumières de la science. Un prêtre qui, contrairement au curé exhortant ses fidèles à pratiquer lʼamour plutôt que la guerre, tend à justifier le bellicisme. Il reproche ainsi à Maurras dʼavoir voulu éviter à tout prix la guerre lorsquʼil écrit que « Maurras et les siens sʼemploient à expliquer quʼil faut éviter la guerre, parce que ce sont les Juifs et les communistes qui la veulent, pour prendre le pouvoir ». Cʼest peu ou prou une thèse partagée par Louis-Ferdinand Céline dans sa satire, publiée dans les années 1930, Bagatelles pour un massacre. Thèse condamnable sʼil en est pour les beaux esprits de la « rien-pensance ».

Le raisonnement de Winock ressemble plus à celui dʼun « prêtre rouge » quʼà un clerc guidé par les seules lumières de la science. Un prêtre qui, contrairement au curé exhortant ses fidèles à pratiquer lʼamour plutôt que la guerre, tend à justifier le bellicisme. Il reproche ainsi à Maurras dʼavoir voulu éviter à tout prix la guerre lorsquʼil écrit que « Maurras et les siens sʼemploient à expliquer quʼil faut éviter la guerre, parce que ce sont les Juifs et les communistes qui la veulent, pour prendre le pouvoir ». Cʼest peu ou prou une thèse partagée par Louis-Ferdinand Céline dans sa satire, publiée dans les années 1930, Bagatelles pour un massacre. Thèse condamnable sʼil en est pour les beaux esprits de la « rien-pensance ». Un dynamisme dialectique caractérise les effets des deux Guerres mondiales : triomphe du cosmopolitisme, dʼune part, avec la création de la Société des Nations après la 1ère, puis lʼOrganisation des Nations unies après la 2ème et cristallisation politique du sionisme dʼautre part, avec la déclaration Balfour (1917) et la naissance de lʼÉtat dʼIsraël (1948). Cosmopolitisme et sionisme vont de pair : ils signifient, en bout de course, lʼavènement de Jérusalem comme capitale dʼun monde réuni autour dʼun gouvernement unique. Jérusalem, Sion, comme « cosmo-polis », « ville-monde ».

Un dynamisme dialectique caractérise les effets des deux Guerres mondiales : triomphe du cosmopolitisme, dʼune part, avec la création de la Société des Nations après la 1ère, puis lʼOrganisation des Nations unies après la 2ème et cristallisation politique du sionisme dʼautre part, avec la déclaration Balfour (1917) et la naissance de lʼÉtat dʼIsraël (1948). Cosmopolitisme et sionisme vont de pair : ils signifient, en bout de course, lʼavènement de Jérusalem comme capitale dʼun monde réuni autour dʼun gouvernement unique. Jérusalem, Sion, comme « cosmo-polis », « ville-monde ».

En définitive, les Gilets jaunes ne sont ni un mode de lutte nouveau, ni une résurgence du poujadisme, du boulangisme, des ligues des années 1930, ni une manifestation quelque peu spectaculaire du populisme. Ils sont l'image d'un peuple qui souffre, se sent sacrifié et méprisé, et ne parle que pour exprimer son désarroi, sans même formuler de revendications claires et sans souscrire en rien à quelque projet de société. Un peuple au pied du mur, au bout du rouleau, réduit à sa plus simple expression.

En définitive, les Gilets jaunes ne sont ni un mode de lutte nouveau, ni une résurgence du poujadisme, du boulangisme, des ligues des années 1930, ni une manifestation quelque peu spectaculaire du populisme. Ils sont l'image d'un peuple qui souffre, se sent sacrifié et méprisé, et ne parle que pour exprimer son désarroi, sans même formuler de revendications claires et sans souscrire en rien à quelque projet de société. Un peuple au pied du mur, au bout du rouleau, réduit à sa plus simple expression.