Quand Ionesco définit la seule forme de gouvernement qui ait été acceptée pendant des siècles par les Français

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Il y a des mots, dans une période déterminée et dans des circonstances particulières, qui connaissent une fortune inopinée, une vogue dont ils n'avaient guère joui jusqu'alors. Du moins à ce degré. Nous voulons dire qu'on les emploie soudain à tort et â travers. À tout bout de champ. Au point que, pour qui réfléchit un tant soit peu, leur utilisation politique hors norme devient suspecte. Suspecte d'hypocrisie et de tactique. Les deux, comme il se doit...

En l'occurrence le mot dont nous parlons est un verbe. Le verbe entendre, lequel a de multiples sens qui s'étendent et glissent de l'un vers l'autre. Le premier sens tient simplement de l'ouïe, le second de la compréhension, le troisième, à la forme pronominale, de l'entente et même de l'accord. « Je vous entends » : en premier lieu avec mes oreilles, en second lieu avec mon intelligence, ce qui revient à dire « je vous comprends ». « Ils se sont bien entendus » signifie convergence et bonne intelligence ; mais au-delà, « ils se sont entendus » veut dire « ils se sont mis d'accord ». De même que celui qui dirait à quelqu'un d'autre « je vous ai écouté » peut très bien vouloir lui signifier qu'il a suivi ses conseils. De l'ouïe initiale, pure et simple, la langue passe ainsi à l'intelligence, la compréhension, le conseil, l'accord.

Avez-vous remarqué que le verbe entendre n'a jamais été aussi prononcé que dans les trois ou quatre mois que nous venons de vivre ? Le président de la République « entendait » la révolte des Gilets jaunes qui, au moins dans leurs commencements, disaient à grand fracas et parfois à haut risque, la colère des Français. Mais le Premier ministre aussi a fini par les « entendre » lui aussi, malgré qu'il en ait très certainement, et les ministres, les porte-parole, les parlementaires et même les journalistes, trop heureux que le tohu-bohu de la rue leur rapporte cet audimat si nécessaire ... tout ce beau monde détesté des Gilets jaunes et de nombre de Français entendait. De façon répétitive et mécanique. Comme lorsqu'on a un tic. Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire qui ne fût pas du vent ?

Avez-vous remarqué que le verbe entendre n'a jamais été aussi prononcé que dans les trois ou quatre mois que nous venons de vivre ? Le président de la République « entendait » la révolte des Gilets jaunes qui, au moins dans leurs commencements, disaient à grand fracas et parfois à haut risque, la colère des Français. Mais le Premier ministre aussi a fini par les « entendre » lui aussi, malgré qu'il en ait très certainement, et les ministres, les porte-parole, les parlementaires et même les journalistes, trop heureux que le tohu-bohu de la rue leur rapporte cet audimat si nécessaire ... tout ce beau monde détesté des Gilets jaunes et de nombre de Français entendait. De façon répétitive et mécanique. Comme lorsqu'on a un tic. Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire qui ne fût pas du vent ?

L'entendement du Pouvoir, c'est à dire d'Emmanuel Macron, se résolut à débloquer 10 milliards pour calmer l'émeute après les samedis où Paris avait vécu des heures de guerre civile, où l'on craignit pour la sécurité du Président à l'Elysée, où un ministre dut être discrètement exfiltré de son ministère en compagnie de ses collaborateurs ébahis, où l'effigie du Chef de l'État avait été promenée dans la ville, suspendue à des guillotines virtuelles. Etc. En haut lieu, on répétait incessamment que l'on « entendait ».

Sans-doute entendait-on surtout au sens de l'ouïe. Beaucoup moins au sens de la compréhension et pas du tout au sens de l'entente ou de l'accord.

Du haut de l'appareil d'État, à vrai dire, l'on avait eu peur, ce qui ne s'était plus vu depuis mai 68 et au-delà depuis mai 58. La crainte avait conduit à entendre à hauteur des 10 milliards de décembre. Mais de compréhension, entente ou empathie, point du tout.

Qu'est-ce que tout cela signifie ? Sans-doute que lorsque les hautes autorités gouvernementales du régime qui est le nôtre commencent à nous répéter en boucle qu'ils nous entendent, il y a toutes raisons de penser qu'ils se moquent de nous sans vergogne. L’usage intensif et commode de ce verbe polysémique est fait pour tromper, enfumer, mentir. Ce n'est pas d'hier, mais il est décidément bien difficile à un Chef d’Etat élu de ne pas mentir à ses concitoyens. ■

Dans Lucien Leuwen de Stendhal, le père Leuwen donne ce conseil à son fils, Lucien, qui s’apprête à entrer dans la haute fonction publique : « Mon fils, quand vous croiserez un ministre, prenez-le systématiquement pour un imbécile, ces gens-là n’ont pas le temps de penser. »

Dans Lucien Leuwen de Stendhal, le père Leuwen donne ce conseil à son fils, Lucien, qui s’apprête à entrer dans la haute fonction publique : « Mon fils, quand vous croiserez un ministre, prenez-le systématiquement pour un imbécile, ces gens-là n’ont pas le temps de penser. » C’est imparable. On peut d’ailleurs étendre cette considération au delà des ministres, aux députés, sénateurs, même aux hommes politiques de moindre envergure, à la plupart des maires des communes de plus d’un millier d’habitants et parfois même à quelques maires de bleds moins peuplés, qui n’en possèdent pas moins une belle ambition.

Le Champignacien, poursuivant son droit chemin, tourne délibérément ses pas vers l’avenir, car il sait qu’agriculture, commerce et tourisme sont les deux mamelles qui sèment le pain dont il abreuve ses enfants !

Maintenant, ces gens-là, ministres, députés, etc., ont cependant pas mal de qualités. Ils sont capables de serrer beaucoup de mains en un temps court, surtout en période électorale. J’en ai connu un qui, en l’espace d’un petit quart d’heure m’a serré la paluche cinq fois, chaque fois sans me reconnaître. Ils ont du bagou, ils parlent, sans notes, avec une terrible facilité, commettant par-ci par-là quelques fautes de français, mais ils ont une telle facilité et un tel aplomb qu’à moins d’être puriste sourcilleux, on ne les entend pas. Ils ont donc de l’aplomb, de l’assurance et, montons l’éloge encore d’un cran, du culot, ils n’ont peur de rien, ils sortent des platitudes, des balivernes, des phrases creuses, des clichés, des expressions tartignoles et prudhommesques, des bourdes superdimensionnées avec l’air le plus heureux, le plus confiant, le plus convaincu du monde. Quelquefois, ils ont lu deux, trois pages d’un livre épais et réputé sérieux, ils les répètent en les déformant à peine, ils les aboient comme des perroquets, leurs auditeurs en sont estomaqués et ravis. Il leur arrive aussi de jouer aux petits Malraux, ils se lancent alors dans la phrase obscure, ténébreuse, censée consécutivement profonde, qui traite généralement des arts, de la spiritualité ou de l’avenir de la civilisation et de l’univers. Pour ce faire, ils ont un peu baissé la voix pour faire croire qu’ils chuchotent un secret, qu’ils révèlent un mystère, qu’ils frémissent de sensibilité choisie et citoyenne, après quoi ils tonitruent quelques mots définitifs. Ils ne voient avec jubilation que leurs électeurs groupés et en extase et ne s’aperçoivent pas que dans les coins il y a tout de même deux ou trois types qui rigolent sous le couvert de leur main en paravent devant leur bouche. Si l’un, près de la porte, rit plus ouvertement, le regard féroce qu’ils lui lancent en sortant ! ■

Les religions, entre sacré et institution

Les religions, entre sacré et institutionLe projet d’imamat de femme oblige à réfléchir à ce qu’est une religion et comment elle s’organise.

De fait, les religions, gestionnaires du sacré, ont toujours mis en place des pare-feu pour éviter ses potentialités violentes ou contraires à toute institution sociale, et conjurer le mysticisme et ses risques destructifs – encore plus dans l’islam où il n’y a pas d’autorité religieuse centrale et pas d’intermédiaire entre le croyant et Dieu.

La religion, avec l’ensemble des savoirs qu’elle développe, entend limiter les risques (sociaux et politiques) d’implosion – d’où la constitution d’un savoir théologique qui, longuement accumulé, permet de canaliser ces énergies et d’inscrire l’institution dans la durée.

Cela est pour l’islam traditionnel des quatre écoles juridiques (et plus encore dans le chiisme), mais la conjuration des effets délétères du mysticisme est également prise en charge dans les tariqas soufies (tariqa, littéralement voie, désigne une confrérie religieuse) avec le contrôle exercé par le cheikh sur l’anéantissement de l’ego de l’adepte.

Cela est pour l’islam traditionnel des quatre écoles juridiques (et plus encore dans le chiisme), mais la conjuration des effets délétères du mysticisme est également prise en charge dans les tariqas soufies (tariqa, littéralement voie, désigne une confrérie religieuse) avec le contrôle exercé par le cheikh sur l’anéantissement de l’ego de l’adepte.

En un mot, les religions mettent en place un corpus interprétatif complexe qui permet de limiter les risques proprement religieux, d’emportement et de contagion généralisée (violence et sacré), en imposant une initiation non pas immédiate, mais régie par la patience d’un apprentissage intellectuel. La religion a un pôle mystique, mais également un pôle sapientiel (fondé sur la sagesse) qui relève de la prudence. C’est cette prudence qui vole en éclat quand les interprétations humaines tendent à voir sous leurs yeux les signes de l’apocalypse et sont ardents pour l’accélérer, ce dont Daesh est l’exemple le plus contemporain.

Pour éviter cette exaltation prophétique qui peut venir d’une religiosité principalement fondée sur l’intuition, voyant dans les traditions souvent des sédiments ou des obstacles à la puissance transformative de Dieu, les personnes qui proposent ce projet de mosquée inclusive s’attachent à l’enraciner dans une tradition dépoussiérée.

En effet, comme dans le féminisme islamique, ils jugent que l’exclusion des femmes de l’imamat est le résultat de siècles de domination patriarcale, qui se donne le bon nom de consensus.

Pour eux, rien dans le Coran n’implique que l’imam serait un homme. Ils revendiquent également un courant de l’islam, le mutazilisme, qui est globalement connu pour deux traits : son libéralisme intellectuel assumé et sa prise de position sur le Coran créé à savoir qu’il n’est pas la parole même et directe de dieu, divine, éternelle et incréée mais que la lettre coranique est le véhicule de transmission d’un message.

Femme imam au Kerala en Inde, menacée de mort.

Or, le fondement tant doctrinal que juridique, sur lequel cherche à se baser ce projet pose problème.

Que dit le droit ?

Ni le mutazilisme ni les différentes écoles juridiques existantes n’accordent à la femme le droit d’être imam. À quoi Fader Korchane fait-il donc, théologiquement parlant, référence ? Le droit à l’interprétation pourrait lui reconnaître cette prétention, au regard notamment des circonstances contemporaines où l’égalité entre hommes et femmes est affirmée et réalisée. Mais cela reste, religieusement parlant, insuffisant.

Le mutazilisme est certes l’école de pensée la plus libérale et la plus raisonnée qui soit, mais pour autant, elle ne peut concéder aux néo-mutazilites, le droit de s’affranchir de ses préceptes fondamentaux.

Juridiquement et théologiquement parlant, c’est l’impasse. Reste la voie coraniste qui offre davantage de possibilités en termes d’interprétation, mais, là non plus, il n’est pas certain que les coranistes l’entendent de cette oreille.

Selon les entretiens que nous avons menés, pour Kahina Bahloul, outre l’expérience de l’Algérie pendant les années noires, il y a un fort engagement dans le dialogue interreligieux et le désir de constituer l’unité des trois religions abrahamiques, sous l’inspiration de la pensée soufie inclusive d’Ibn Arabi. ■ [Série suite et fin demain].

J’en serre les poings de rage à chaque fois, et je maudis cette République qui a oublié ses volontés « capétiennes » de l’époque de Gaulle, voire Pompidou : où sont les grands projets industriels de long terme, les stratégies ambitieuses et ces succès qui permettaient à la France de faire entendre la langue française sur tous les continents et sur nombre de chantiers internationaux ? Dans le dernier numéro de Marianne, sa directrice Natacha Polony dresse un constat sévère de la situation : « La France s’illustre par son impuissance absolue. Face aux multinationales d’abord. Ford n’est que la dernière d’une longue série. CICE, plan de sauvegarde de l’emploi, subventions diverses et variées… Et l’on s’en va en faisant en sorte que le site, surtout, ne puisse être repris par un éventuel concurrent. » Pour Ford, les contribuables français ont beaucoup dépensé par le biais de l’Etat et des collectivités locales, comme le souligne Alexis Moreau dans le même journal : « Combien Ford a-t-il empoché au total ? Environ 20 millions d’euros, si l’on s’en tient aux subventions versées par l’Etat et les collectivités dans le cadre de l’accord de 2013. Beaucoup plus, si l’on comptabilise l’ensemble des aides : près de 8 millions d’euros au titre du Crédit d’impôt compétitivité emploi et 27 millions d’euros au titre du chômage partiel (…). Soit une ardoise globale de quelque 55 millions d’euros. (…) Ford pourra toucher une ultime ristourne, malgré la fermeture : en 2019, elle devrait bénéficier du CICE, au titre de l’année 2018. Soit un chèque de 1,1 million d’euros (…). » N’y a-t-il pas là de quoi se révolter contre un système absurde qui semble accorder une prime aux salauds ?

Cette indécence capitaliste n’est possible que parce que la République s’est laissé lier les mains par les féodalités financières et par une Construction européenne qui n’a jamais eu grand-chose de « sociale », et cela depuis ses douteuses origines que, d’ailleurs, Pierre Mendès-France avait, en homme de gauche idéaliste, remarquées et dénoncées en s’opposant au Traité de Rome de 1957, rejoignant en cela ses vieux adversaires de l’Action Française… Madame Polony y voit aussi un effet de la naïveté des dirigeants français sur les questions industrielles et économiques, dans une mondialisation qui n’est que « la guerre de tous contre tous », en définitive : « Les Français sont les seuls à croire qu’un géant finlandais absorbant un groupe français ne privilégiera pas les intérêts finlandais au détriment des emplois en France. Trente ans d’idéologie technocratique du dépassement de la nation ont abouti, dans les élites françaises, au bisounoursisme généralisé. (…) Et comme nous n’avons que des alliés et des amis, inutile de développer l’intelligence économique pour anticiper ce genre de réveil nationaliste. » Derrière l’ironie de la dernière phrase, il y a une forte réalité : on nous parlait d’Europe à construire, de la paix pour toujours et de bonne gouvernance grâce à l’euro, de mondialisation heureuse, du règne des experts et de la société civile, et l’on laissait (et on laisse toujours) les loups piller sans vergogne notre bergerie nationale… Les Pangloss de la République mériteraient quelque bonne fessée pour cette peine qu’ils ont fait à l’économie française et à ses producteurs locaux, et pour les larmes de tous ces travailleurs sacrifiés sur l’autel du profit !

Nous pourrions nous contenter de ce triste constat : « Manque l’essentiel : la puissance d’un poing qui frappe sur la table », s’exclame Natacha Polony, et elle a (presque) tout dit ! Mais, quel Etat peut redonner au poing français sa force nécessaire pour, à la fois, se dresser face aux féodaux et aux empires, et faire trembler ceux qui s’invitent au banquet français sans payer leur festin ?

Dans notre histoire, le poing nu brandi vers le ciel ne marque que la colère et, même si elle s’avère parfois nécessaire, elle n’est pas suffisante pour fonder une politique digne de ce nom et un Etat fort devant les puissants pour préserver les faibles et les autres. Sans doute faudra-t-il, faute d’un de Gaulle qui n’est jamais qu’un bref moment dans l’histoire de l’Etat, remettre dans ce poing français le sceptre royal qui marque à la fois la souveraineté et la décision libre de notre pays, pour le pays et les nôtres, tout simplement…

Le Salon de l’Agriculture bat son plein [il a fermé entre-temps le 3 mars], avec son lot de promenades électorales et de cris d’enfants devant les animaux exposés, et il accueillera sans doute plus de 650.000 visiteurs, heureux pour certains de retrouver des odeurs d’avant, de celles du temps où chacun avait un parent paysan, un temps de plus en plus lointain pour une nostalgie de plus en plus imaginaire… Pourtant, la France possède encore plus de 27 millions d’hectares de Surface agricole utile (SAU), dont 2 millions d’agriculture biologique, ce qui n’est pas si mal mais encore insuffisant et bien moins qu’il y a un siècle quand l’agriculture n’était pas encore chimique et pétrolière. Mais la conversion de nombreux cultivateurs et éleveurs au bio est freinée par les retards de l’administration pour financer les aides promises, ce qui fragilise certains de ces nouveaux convertis et provoque la colère (éminemment légitime) de nombre de ceux-ci. D’autre part, une autre menace pèse sur les producteurs en agriculture biologique, c’est l’industrialisation qui risque bien de changer la nature même de cette forme d’agriculture réputée (et espérée) plus respectueuse de la nature comme des productions elles-mêmes.

Les grandes multinationales et les adeptes du capitalisme libéral, souvent fanatiques du Tout-Marché, ont saisi tout l’intérêt, pour leurs revenus de demain, du bio, et l’offensive pour imposer leur modèle et mettre la main sur cette agriculture est largement commencée, au grand dam de ceux qui, comme les écologistes intégraux*, préconisent une agriculture à taille humaine, vivante et « naturelle », une agriculture qui suit le rythme des saisons et laisse du temps au temps, une agriculture fondée sur le local et les circuits courts.

L’article de Jean-Francis Pécresse, paru dans Les échos (vendredi 22 février 2019), est tristement révélateur (et laudateur !) des appétits et des intentions du « capitalisme vert » qui n’est jamais que le même capitalisme « mondialisationniste » qui a gaspillé les ressources de la planète et ne raisonne qu’en termes de profits et de dividendes, selon la sinistre logique franklinienne du « Time is money ». Bien sûr, il se cache derrière le « consumérisme, défenseur des consommateurs », et il fera illusion, sans doute, profitant de la paresse intellectuelle d’un vaste public qui ne demande qu’à consommer encore et toujours en se donnant une vague bonne conscience « écologiste » (sic !). Et M. Pécresse, en bon libéral, nous fera encore et toujours le coup du « libre choix » qui, à bien y regarder, n’est jamais que le choix que le système agroalimentaire fera pour vous, « pour votre bien », forcément et faussement, en définitive… Eternelle ruse du globalitarisme !

L’article de Jean-Francis Pécresse, paru dans Les échos (vendredi 22 février 2019), est tristement révélateur (et laudateur !) des appétits et des intentions du « capitalisme vert » qui n’est jamais que le même capitalisme « mondialisationniste » qui a gaspillé les ressources de la planète et ne raisonne qu’en termes de profits et de dividendes, selon la sinistre logique franklinienne du « Time is money ». Bien sûr, il se cache derrière le « consumérisme, défenseur des consommateurs », et il fera illusion, sans doute, profitant de la paresse intellectuelle d’un vaste public qui ne demande qu’à consommer encore et toujours en se donnant une vague bonne conscience « écologiste » (sic !). Et M. Pécresse, en bon libéral, nous fera encore et toujours le coup du « libre choix » qui, à bien y regarder, n’est jamais que le choix que le système agroalimentaire fera pour vous, « pour votre bien », forcément et faussement, en définitive… Eternelle ruse du globalitarisme !

« Puisque cette agriculture respectueuse de l’environnement arrive à maturité, qu’un modèle économique semble exister avec des consommateurs prêts à payer plus cher, pourquoi faudrait-il se priver d’industrialiser le bio ? » : M. Pécresse nous refait le coup de la modernisation des années 1960-80 qui a entraîné l’endettement massif des paysans ; l’emploi massif des intrants phytosanitaires et le remplacement de l’énergie animale par l’énergie fossile et pétrolière, fortement polluante de l’atmosphère comme des eaux et des terres ; la destruction des paysages agricoles traditionnels par le remembrement dévastateur et la construction de hangars infâmes pour concentration de volailles ou de porcins condamnés à ne jamais voir ni herbe ni soleil avant le jour de leur abattage ; la dépendance des producteurs aux grands groupes semenciers et aux fournisseurs d’énergie ; « la fin des paysans », en somme et selon la triste expression du sociologue Henri Mendras… Veut-on vraiment refaire les mêmes erreurs avec les mêmes conséquences mortifères pour l’agriculture et les agriculteurs, pour les petites et moyennes exploitations, pour l’équilibre même des zones rurales ? Cela ne me semble pas souhaitable et, au-delà, cela me paraît condamnable.

Mais, d’ailleurs, M. Pécresse ne se cache pas derrière son petit doigt et il souhaite la fin du modèle initial de l’agriculture biologique, trop rigoureux à son goût et, bien sûr, à celui des grands acteurs de l’agroalimentaire : « Au sein du monde agricole, la nouvelle ligne de démarcation (…) passe entre ceux qui veulent à tout prix conserver des exploitations bio de petite dimension, à taille humaine, obéissant à des cahiers de charges toujours plus stricts, et ceux qui entendent, au contraire, développer des exploitations bio à grande échelle, soumises à des obligations et des contrôles un peu moins sévères qu’aujourd’hui. (…) Il y a certainement une forme d’idéalisme dans le combat des puristes du bio (…) qui aimeraient que le label garantisse mieux le bien-être animal ou l’exclusion de toute semence hybride. » Le propos de M. Pécresse est inquiétant et nous alarme sur la possible confiscation du bio par les grands profiteurs de l’agroalimentaire, avec des critères de moins en moins proches de la nature et du respect des paysages et de la biodiversité : car, qu’est-ce, par exemple, qu’une semence hybride, sinon une graine « dont la particularité est de ne pas repousser. De fait, les paysans deviennent dépendants des semences qu’ils doivent racheter car les variétés hybrides sont travaillées en laboratoire de manière artificielle afin de produire en grande quantité** » Ainsi, l’agriculture bio tomberait complètement sous la coupe de grands groupes semenciers ou agroalimentaires, et cela ruinerait tous les efforts de ceux qui souhaitent une agriculture plus soucieuse de l’environnement, de la biodiversité végétale comme animale et d’un modèle plus familial, mais aussi de l’indépendance maximale des producteurs, quelle que soit la taille de leur exploitation ou, pour nombre de particuliers, de leur potager. Là encore, ce n’est pas souhaitable !

Et tout cela est annoncé et écrit par M. Pécresse sous le titre « Industrialiser le bio pour le démocratiser», qui nous rappelle, a contrario, la colère de Georges Bernanos qui avait bien saisi que la démocratie politique, celle qui se dit « représentative » dans nos sociétés contemporaines et loin des modèles antiques ou médiévaux, n’est rien d’autre que le règne légal du capitalisme, bien loin des libertés souhaitables et nécessaires des peuples de France. Il semble que les écologistes intégraux aient, aujourd’hui comme demain, le devoir de défendre le modèle d’une agriculture biologique fondé principalement*** sur les petites unités, familiales ou villageoises, et sur la volonté de « redéploiement rural » sur notre territoire national, condition de la vie et de la respiration de notre nation, sans méconnaître pour autant mais sans forcément valoriser la métropolisation « jacobine » qui, depuis quelques décennies, « dessèche » la France… ■

Et tout cela est annoncé et écrit par M. Pécresse sous le titre « Industrialiser le bio pour le démocratiser», qui nous rappelle, a contrario, la colère de Georges Bernanos qui avait bien saisi que la démocratie politique, celle qui se dit « représentative » dans nos sociétés contemporaines et loin des modèles antiques ou médiévaux, n’est rien d’autre que le règne légal du capitalisme, bien loin des libertés souhaitables et nécessaires des peuples de France. Il semble que les écologistes intégraux aient, aujourd’hui comme demain, le devoir de défendre le modèle d’une agriculture biologique fondé principalement*** sur les petites unités, familiales ou villageoises, et sur la volonté de « redéploiement rural » sur notre territoire national, condition de la vie et de la respiration de notre nation, sans méconnaître pour autant mais sans forcément valoriser la métropolisation « jacobine » qui, depuis quelques décennies, « dessèche » la France… ■

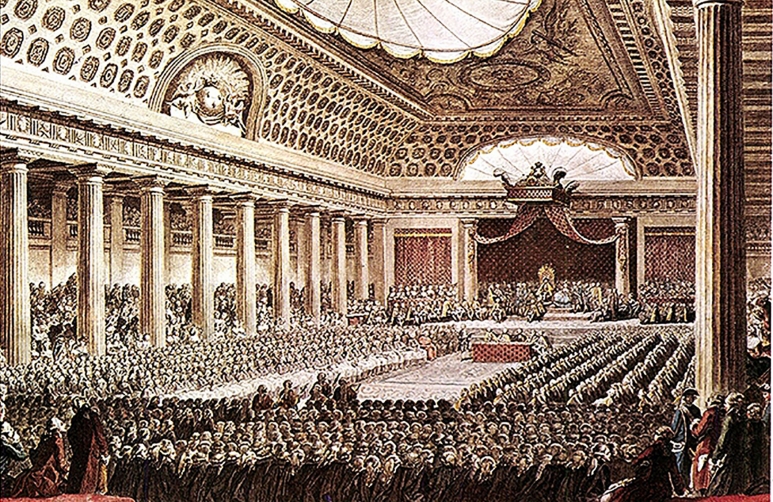

Que devrait être la monarchie que nous souhaitons pour la France ?

Que devrait être la monarchie que nous souhaitons pour la France ? Le débat - nécessairement théorique et abstrait - ne manque jamais de se raviver â la moindre occasion surgissant de l'actualité. Et chacun se hâte de faire entendre sa propre musique. Monarchie « absolue » ou monarchie « constitutionnelle « de « droit divin » ou « parlementaire » ? Etc.

Mais que recouvrent vraiment ces notions si peu définies ? Lorsqu'on se réfère à des modèles historiques - notamment la France d'Ancien Régime par opposition aux divers régimes qui ont suivi - le risque est grand de prendre pour argent comptant les lieux-communs de l'opinion courante, peu soucieuse de la vérité historique. Il y a d'autre part les comparaisons que l'on établit ou croit établir entre la monarchie qui conviendrait à la France et les monarchies étrangères. Ici, le risque est la méconnaissance des équilibres institutionnels, de l'histoire, des traditions politiques et sociales des pays concernés. Par ailleurs, les monarchies étrangères sont dissemblables entre elles, toutes ne se valent pas. Et, de toute façon, avons-nous à chercher nos modèles à l'étranger ?

Voici un document qui nous renseigne sur ce que furent vraiment les institutions de l'Ancien Régime français : une vidéo de TV Libertés où Pierre de Meuse expose quelle était la constitution de l'Ancien régime. Car ce dernier en avait une. Et Pierre de Meuse décrit les principales institutions - notamment parlementaires - qui constituaient l’Ancien régime. . Ce sont là des vérités d'histoire très mal connues. On le verra : la monarchie d'Ancien Régime n'était ni un despotisme ni une tyrannie.

C'est un exposé d'Histoire qui parle à nos esprits modernes, nous qui sommes spectateurs et parfois acteurs des débats qui occupent en ce moment plus ou moins superficiellement la société française. Ces derniers rappellent étrangement les débats qui préparèrent les États-Généraux de 1789. Le peuple français y était directement consulté et, comme aujourd'hui, il s'exprimait non plus via les parlementaires, mais en rédigeant, encore comme aujourd'hui, des cahiers de doléances. Peuple d'une France organique et pleine de vie. Au point que les rituels figés du vieux parlementarisme façon XIX et XXe siècle n'ont plus aujourd'hui la confiance des Français.

Bonne écoute ! ■

Une mosquée inclusive où le prêche serait fait alternativement par un homme et une femme : la proposition de la doctorante en islamologie Kahina Bahloul (École pratique des hautes études) et du journaliste Faker Korchane a fait du bruit à Paris, en ce début d’année 2019.

Une mosquée inclusive où le prêche serait fait alternativement par un homme et une femme : la proposition de la doctorante en islamologie Kahina Bahloul (École pratique des hautes études) et du journaliste Faker Korchane a fait du bruit à Paris, en ce début d’année 2019.

Le paysage islamique français se caractérise par une grande diversité en termes d’offre et de demande, au cœur d’un espace « religieux » parmi les plus dynamiques d’Europe. Tous les courants de l’islam y sont représentés, ses manifestations les plus tardives comprises, traduisant l’extrême inventivité de l’islam contemporain. Dans cet ensemble où l’étanchéité des initiatives est l’exception, il manquait à l’appel un courant, certes extrêmement minoritaire, mais évoluant dans d’autres pays, à savoir une mosquée « inclusive », dont le trait le plus apparent est le fait qu’il revendique l’imamat féminin.

Le concept se décline en réalité en deux projets, la mosquée Fatima et la mosquée Simorgh, portée par Eva Janadin et Anne-Sophie Monsinay, fondatrices de l’association Voix d’un islam éclairé. [Photo]

Le concept se décline en réalité en deux projets, la mosquée Fatima et la mosquée Simorgh, portée par Eva Janadin et Anne-Sophie Monsinay, fondatrices de l’association Voix d’un islam éclairé. [Photo]

Les deux projets présentent des différences significatives. Le projet de la mosquée Fatima se revendique du rite hanafite, rejette la mixité et recommande le voile pour les hommes comme pour les femmes et ce, sans toucher aux pratiques, mais elle dit se subordonner aux enseignements mutazilites et au soufisme dualiste, un courant récent du soufisme.

Dans le projet Fatima, l’idée d’un imamat féminin, tel que présenté par Fader Korchane a bien évidemment créé des tensions. Mais les détracteurs s’en prennent davantage à Kahina Bahloul, en raison de ses origines algériennes et de son féminisme qu’elle dit universaliste et non islamique.

Son désir de libération et d’égalité réelle s’oppose ainsi au machisme intégral – la journaliste et auteure Nadia Tazi parle de « politiques de la virilité »– et fait écho à la salafisation des pays du Maghreb où elle a grandi et a été éduquée.

Le modèle « Fatima » existe déjà en Chine (depuis 1820)), en Afrique du Sud (depuis 1995), au Mexique au Canada et aux États-Unis (depuis 2005), en Angleterre (Oxford en 2008, Londres en 2012, Bradford en 2018), au Danemark (depuis 2016), mais également en Inde, en Suède, en Allemagne et en Suisse.

Mosquée « inclusive » aux États-Unis.

Le projet de la mosquée Simorgh en revanche dit ne s’attacher à aucune école juridique, choisit la mixité et ne pose aucune recommandation vestimentaire. Les fidèles auront une totale liberté pour adapter les pratiques, les enseignements seront mystiques et progressistes.

Les fondateurs des deux projets n’hésitent pas à parler de précédents dans le monde islamique, citant notamment les femmes scientifiques ayant marqué leur temps comme Asma Bint Assad b. al-Furāt (m. 864) ou Tāhira Bint Aḥmad al-Tanūkhyya (m. 1044).

Or, cela ne signifie pas pour autant qu’elles ont été un jour imam, c’est-à-dire, qu’elles ont eu la possibilité de conduire des prières collectives « obligatoire ou subrogatoire », une mission qui incombe, selon la jurisprudence islamique, aux hommes uniquement sous des conditions précises particulières (Abd al-Rahman al-Gazayri, al-Fiqh âla al-Madāhib al-arbaâ [La jurisprudence (islamique) selon les quatre écoles], 1/243, Dār al-Kitāb, Beyrouth, 2005).

Certes, le statut de « imam », dans l’histoire « théologique » de l’islam a été l’exclusivité des hommes. Mais concernant ce point, le Coran n’est guère loquace.

Ce vide juridique a laissé le champ libre aux traditionnistes et aux juristes acquis au hadithisme (interprétation de l’islam concentrée sur celle des hadiths, dits et faits du prophète Mahomet). D’un commun accord, ils ont ainsi décrété au fil des siècles que la femme ne peut prétendre au statut d’imam, mais que la chose reste possible dans le cas où les fidèles sont de sexe féminin exclusivement, et cela à l’exception de l’école malékite qui le proscrit.

Ce vide juridique a laissé le champ libre aux traditionnistes et aux juristes acquis au hadithisme (interprétation de l’islam concentrée sur celle des hadiths, dits et faits du prophète Mahomet). D’un commun accord, ils ont ainsi décrété au fil des siècles que la femme ne peut prétendre au statut d’imam, mais que la chose reste possible dans le cas où les fidèles sont de sexe féminin exclusivement, et cela à l’exception de l’école malékite qui le proscrit.

Une des solutions modernes est de désigner une femme, imam « de troisième rang », comme en Belgique dans la mosquée Assahaba, dont le salaire est payé par l’État fédéral comme les deux autres et qui, même si elle est censée « développer l’encadrement de la population féminine », remplit toutes les fonctions de l’imam homme, sauf celle de diriger la prière. ■ [Série à suivre demain et après-demain].

Mais n'est-il pas grand temps de cesser de cultiver cette manie de trouver que tout ne va pas si mal quand s'ouvrent les portes de l’enfer ?

Qu'en pensez-vous ?

Venez pour en parler et n'hésitez pas à diffuser cet appel auprès de personnes susceptibles d'être intéressées.

Débat animé par Antoine de Crémiers. ■

François Bel-Ker est secrétaire général de l’Action Française. Le site ami Le Rouge et le Noir l’a interrogé sur le mouvement des Gilets jaunes. Voici ses réponses. LFAR

François Bel-Ker est secrétaire général de l’Action Française. Le site ami Le Rouge et le Noir l’a interrogé sur le mouvement des Gilets jaunes. Voici ses réponses. LFAR

« Bonjour les enfants ! » dit joyeusement Édouard Philippe à Saint-Hernin en serrant la main de petites filles (et non pas d’adultes, qu’Emmanuel Macron aime à admonester paternellement¹). Puis un retraité en Gilet jaune lui demande : « C’est pour quand le changement, M. Philippe ? » Le reste du dialogue est un bonheur.

– Ah ben écoutez, on est en plein dans le Grand Débat.

– Ah ben écoutez, on est en plein dans le Grand Débat.

– Non, je crois pas, hein…

– Vous êtes venu – non, vous étiez pas là ce matin. On a fait un bon débat, intéressant, on a échangé des arguments…

– Parce que vraiment on est en bas, on a pris des coups, là… Regardez, j’ai 73 ans.

– Raison de plus pour débattre, Monsieur.

– 73 ans et 700 euros de retraite.

– On va faire six mille débats et ce sera extraordinaire !

– Et moi j’ai fait huit heures par jour, 700 euros de retraite… Et vous, combien ?

– Oui…

Pourquoi débattre, en effet ? Les Français ont perdu toute confiance dans la parole des politiques, comme le démontrent à l’envi les enquêtes du Cevipof, et ne font pas confiance au Grand Débat National pour changer quoi que ce soit. Ils savent que pour Macron et ses premiers de cordée ils ne sont que des Gaulois réfractaires et grincheux, des masses apathiques dont on doit fabriquer le consentement², quitte à les rééduquer. Le Grand Débat National est d’abord et avant tout, et au final, un outil de communication pour mettre en scène ce consentement.

Pourquoi débattre, en effet ? Les Français ont perdu toute confiance dans la parole des politiques, comme le démontrent à l’envi les enquêtes du Cevipof, et ne font pas confiance au Grand Débat National pour changer quoi que ce soit. Ils savent que pour Macron et ses premiers de cordée ils ne sont que des Gaulois réfractaires et grincheux, des masses apathiques dont on doit fabriquer le consentement², quitte à les rééduquer. Le Grand Débat National est d’abord et avant tout, et au final, un outil de communication pour mettre en scène ce consentement.

Or donc Emmanuel Macron, son gouvernement et leurs suites arpentent le territoire en longues caravanes de véhicules sombres, tombent la veste et expliquent, à Gargilesse-Dampierre (« en plein centre de la France », comme le note avec ravissement Ouest-France, étonné qu’on s’aventure si profond), à Grand Bourgtheroulde ou à Etang-sur-Aurroux, qu’il faut comprendre, et donc accepter. Les gendarmes verrouillant chaque village ainsi investi, pas un manifestant ne vient troubler les exposés lumineux du Président et ses maximes toutes simples : « Je pense que tout le monde doit revenir à la raison et le moment est venu de revenir à une saine raison ».

Or donc Emmanuel Macron, son gouvernement et leurs suites arpentent le territoire en longues caravanes de véhicules sombres, tombent la veste et expliquent, à Gargilesse-Dampierre (« en plein centre de la France », comme le note avec ravissement Ouest-France, étonné qu’on s’aventure si profond), à Grand Bourgtheroulde ou à Etang-sur-Aurroux, qu’il faut comprendre, et donc accepter. Les gendarmes verrouillant chaque village ainsi investi, pas un manifestant ne vient troubler les exposés lumineux du Président et ses maximes toutes simples : « Je pense que tout le monde doit revenir à la raison et le moment est venu de revenir à une saine raison ».

Débattre consiste donc à asséner aux spectateurs des shows interminables où chaque problème est déclaré identifié, chaque solution, en construction et chaque tentative de proposer autre chose, une insanité. Ce n’est pas un débat, c’est une campagne à échelle du territoire pour forcer l’adhésion aux décisions déjà programmées. Pourquoi parler de « transition écologique » alors que la France, avec ses espaces naturels qui sont de naturels puits à carbone, son industrie nucléaire et sa fiscalité écologique déjà contraignante, fait partie des premiers de la classe en la matière ? Pour justifier que l’agriculture française soit modernisée, comme le prouve la limpide question 15 de la fiche associée à ce thème :

Le Grand Débat est une routine médiatique dont le Président engrange les bénéfices sondagiers : son image s’améliore sans cesse et les Gilets jaunes font l’amère expérience d’avoir fourni à celui qu’ils accusent le meilleur tremplin pour sa reconquête de l’opinion. Il y a bien sûr une illusion quantitative soigneusement entretenue : les presque six mille réunions annoncées ne pourront réunir tous les Français (les effectifs des réunions varient entre 20 et 500 personnes) , qui ne sont pas même 350 000 à s’être inscrits sur la plateforme en ligne du Grand Débat ; cette plateforme a déjà recueilli plus de 220 000 propositions et presque 900 000 contributions : ce n’est rien, c’est énorme, et c’est déjà trop. Qui pourrait réellement prendre connaissance de cette masse, alors même que les réunions produisent elles-mêmes une débauche de propositions ? À Rouen, à la MJC Saint-Sever, le 24 janvier, à la réunion organisée par le Modem sous un faux-nez, « le compte rendu de la réunion cumulera ainsi 266 propositions, certaines contradictoires. » (Les Échos, 16 février).

Ce qui ressort de plus clair, c’est que tout le monde a envie de parler et que personne n’était capable d’écouter véritablement : la France rurale, celles des périphéries oubliées, arrive en tête des réunions organisées, ce qui explique que Macron s’y catapulte régulièrement, la fiscalité est en tête des propositions (dans les discussions et sur la plateforme numérique), ce qui n’explique pas que les députés rivalisent encore de projets de taxes, et les cartes extrapolées à partir des contributions en ligne montrent bien qu’en dehors des métropoles, se déplacer autrement qu’en voiture est impossible. Un indice de la manière dont le Grand Débat va être utilisé est donné dans une statistique publiée par Le Figaro le 13 février : 73% des contributeurs répondent « oui » à la question « faut-il instaurer une contrepartie aux différentes allocations de solidarité ? »… proposition immédiatement testée par Édouard Philippe, le 15 février, lors d’une réunion avec des élus locaux et des dirigeants de PME à Plomordiern. Le Premier ministre avait expliqué que le Grand Débat devrait « déboucher sur des traductions concrètes dans la vie quotidienne de nos compatriotes ». Attendons de voir les données finales, mais Édouard Philippe, pour le moment, n’a rien fait des 89,9% qui pensent qu’il faut « revoir le fonctionnement et la formation des administrations ».

Ce qui ressort de plus clair, c’est que tout le monde a envie de parler et que personne n’était capable d’écouter véritablement : la France rurale, celles des périphéries oubliées, arrive en tête des réunions organisées, ce qui explique que Macron s’y catapulte régulièrement, la fiscalité est en tête des propositions (dans les discussions et sur la plateforme numérique), ce qui n’explique pas que les députés rivalisent encore de projets de taxes, et les cartes extrapolées à partir des contributions en ligne montrent bien qu’en dehors des métropoles, se déplacer autrement qu’en voiture est impossible. Un indice de la manière dont le Grand Débat va être utilisé est donné dans une statistique publiée par Le Figaro le 13 février : 73% des contributeurs répondent « oui » à la question « faut-il instaurer une contrepartie aux différentes allocations de solidarité ? »… proposition immédiatement testée par Édouard Philippe, le 15 février, lors d’une réunion avec des élus locaux et des dirigeants de PME à Plomordiern. Le Premier ministre avait expliqué que le Grand Débat devrait « déboucher sur des traductions concrètes dans la vie quotidienne de nos compatriotes ». Attendons de voir les données finales, mais Édouard Philippe, pour le moment, n’a rien fait des 89,9% qui pensent qu’il faut « revoir le fonctionnement et la formation des administrations ».

Comme si les réunions prévues ne suffisaient pas, les communicants rivalisent de bonnes idées : après le duo Schiappa-Hanouna, le gouvernement a accepté de participer le 19 février à un Grand Débat sur Twitch, site de diffusion en continu et de téléchargement à la demande de jeu vidéo et de sport électronique… C’est le Grand débathon, sur Accropolis, « la première chaîne de streaming citoyenne de France ! ». À 15 h 04, il réunissait 7493 spectateurs. Toucher les jeunes était un impératif (surtout depuis qu’on sait que le spectateur de télévision a 53 ans en moyenne). Beaux Arts Magazine, « leader de la presse culturelle en France », et la Fondation du patrimoine ont lancé de leur côté « un grand débat sur la culture ». Le Grand Débat est devenue une marque média, comme une série à succès avec ses séries dérivés – ou ses parasites, comme le site des Gilets jaunes, le-vrai-debat.fr, au succès certain. Emmanuel Macron, de son côté, et dans le cadre du Grand Débat, rencontre les chefs des groupes et de partis politiques représentés à l’Assemblée nationale. Le Grand Débat se dissout dans la profusion des paroles : d’étape en étape, on sera forcé de perdre les différences pour construire une fausse unanimité.

À peine les réunions terminées et la plateforme fermée, le 15 mars, dix-huit conférences régionales citoyennes (15-16 et 22-23 mars) auront lieu, avant la conférence « dédiée et ouverte aux jeunes de 16 à 25 ans » (début avril). Le dépouillement des contributions aura commencé, avec le délicat exercice de rédaction des synthèses. En gros, c’est très simple : tout le monde pourra produire la sienne. Comme le rappelle le journal Marianne, « la CNDP préconisait d’avoir recours “à un ou plusieurs laboratoires de recherche pour effectuer une analyse lexicométrique de toutes les données ainsi que des notes de synthèse” ». Ce seront les sociétés Opinion Way (institut de sondage) et Cognito (analyse sémantique), entre autres, qui s’en chargeront. La seconde avait déjà eu pour mission de « numériser et de décrypter 5% des cahiers de doléances mis à disposition dans 5 000 mairies par l’association des maires ruraux de France (ARMF) au mois de décembre » : on voit que la tendance est plus prisée que l’exhaustivité, et on comprend mieux qu’en ligne le site du Grand Débat oriente très précisément les réponses possibles, pour que le traitement statistique (un algorithme repérant des mots clés… choisis par qui ?) prenne le pas sur l’analyse des contributions ouvertes, même si les cinq garants du Grand Débat jurent le contraire… sans être capables de former en la matière autre chose que des vœux pieux. Là comme ailleurs, Macron garde la main et continuera son exercice funambulesque du en-même-temps. ■

À peine les réunions terminées et la plateforme fermée, le 15 mars, dix-huit conférences régionales citoyennes (15-16 et 22-23 mars) auront lieu, avant la conférence « dédiée et ouverte aux jeunes de 16 à 25 ans » (début avril). Le dépouillement des contributions aura commencé, avec le délicat exercice de rédaction des synthèses. En gros, c’est très simple : tout le monde pourra produire la sienne. Comme le rappelle le journal Marianne, « la CNDP préconisait d’avoir recours “à un ou plusieurs laboratoires de recherche pour effectuer une analyse lexicométrique de toutes les données ainsi que des notes de synthèse” ». Ce seront les sociétés Opinion Way (institut de sondage) et Cognito (analyse sémantique), entre autres, qui s’en chargeront. La seconde avait déjà eu pour mission de « numériser et de décrypter 5% des cahiers de doléances mis à disposition dans 5 000 mairies par l’association des maires ruraux de France (ARMF) au mois de décembre » : on voit que la tendance est plus prisée que l’exhaustivité, et on comprend mieux qu’en ligne le site du Grand Débat oriente très précisément les réponses possibles, pour que le traitement statistique (un algorithme repérant des mots clés… choisis par qui ?) prenne le pas sur l’analyse des contributions ouvertes, même si les cinq garants du Grand Débat jurent le contraire… sans être capables de former en la matière autre chose que des vœux pieux. Là comme ailleurs, Macron garde la main et continuera son exercice funambulesque du en-même-temps. ■

Vous le cherchez encore ?

Vous le cherchez encore ?

Moi, je l’ai trouvé !

C’est peut-être un peu présomptueux de le dire, mais pourtant, c’est l’exacte vérité. Je vais faire comme les bonimenteurs de foire ou les « Docteurs Miracles » qui vous vantent la potion qui guérit tout, de la chute des cheveux aux cors aux pieds.

Ah, vous le voulez ce Pouvoir !

Pouvoir : les « politiques » ne pensent qu’à ça !

Le Peuple veut tout pouvoir lui aussi, et avec tous les pouvoirs bien sûr !

Pouvoir tout faire, tout décider, tout dire, sans entraves, et par dessus tout : Pouvoir Acheter !

Le Pouvoir d’achat, le seul qui vaille !

On n’ose le dire, mais tout le monde le sait et le croit fermement : Tout s’achète et donc, tout se vend !

Même les âmes, que l’on peut vendre au Diable !

Alors, voilà votre solution, voilà le secret le mieux gardé, voilà la solution à tout !

Vendez votre âme au Diable, Satan est acheteur, et il payera le juste prix ! « Le Pouvoir d’Achat », c’est lui qui le détient. Il peut tout, c’est le maître du Monde. Il crée l’inconcevable, et fait pire encore ! Allez, prosternez-vous devant Lucifer, le Roi du « laissez-faire », et vous aurez ce Pouvoir dont vous rêvez !

Vendez votre âme au Diable, Satan est acheteur, et il payera le juste prix ! « Le Pouvoir d’Achat », c’est lui qui le détient. Il peut tout, c’est le maître du Monde. Il crée l’inconcevable, et fait pire encore ! Allez, prosternez-vous devant Lucifer, le Roi du « laissez-faire », et vous aurez ce Pouvoir dont vous rêvez !

. Pouvoir de tout rendre vénal.

. Pouvoir de tout acheter : La Beauté, la Jeunesse, l’Amour…

. Pouvoir de tout vendre aussi, son Corps, son Âme !!!

Voilà deux magnifiques « Droits » de la République :

« Droit d’Acheter et Droit de Vendre »,

Pouvoir d’Achat et Pouvoir de Vendre. »

L’un est Sodome l’autre est Gomorrhe !

« Bon appétit M’sieurs Dames ! » ■

Sans doute, car, jeune encore, et pourvue de deux enfants de moins de dix ans, voyageant en sa compagnie aux antipodes, elle a su nous captiver en nous parlant tour à tour de Gassendi, de Richelieu, de l’islamisation de la France (et de celle de l’Amérique du Sud catholique), et aussi écrire des romans-jungle, ne sacrifiant à aucune mode connue…

Sans doute, car, jeune encore, et pourvue de deux enfants de moins de dix ans, voyageant en sa compagnie aux antipodes, elle a su nous captiver en nous parlant tour à tour de Gassendi, de Richelieu, de l’islamisation de la France (et de celle de l’Amérique du Sud catholique), et aussi écrire des romans-jungle, ne sacrifiant à aucune mode connue…

Femme savante, donc ?

Oui. Certainement mais pas au sens moliéresque de l’expression, plutôt tirant vers George Sand, Colette, Hannah Arendt voire Alexandra David-Neel (mais avec les Andes incaïques en place du Tibet lamaïque) [Photo]. Dame Sylvie, c’est un peu tout ça mais ne nous hâtons pas de la classer dans telle ou telle niche car, ayant commencé toute jeunette son cursus intellectuel, elle est loin sans doute d’avoir atteint son aboutissement.

Oui. Certainement mais pas au sens moliéresque de l’expression, plutôt tirant vers George Sand, Colette, Hannah Arendt voire Alexandra David-Neel (mais avec les Andes incaïques en place du Tibet lamaïque) [Photo]. Dame Sylvie, c’est un peu tout ça mais ne nous hâtons pas de la classer dans telle ou telle niche car, ayant commencé toute jeunette son cursus intellectuel, elle est loin sans doute d’avoir atteint son aboutissement.

Suivons-la à travers ses écrits, dans les librairies, sur la Toile ou sur le fameux site australien « The Conversation ».

C’est de là que nous avons extrait cette plongée surprenante dans l’Islam au féminin. Chose précieuse en ces temps d’Islamophobie (généralement fantasmée) et d’Islamomanie (bien souvent réelle), Taussig a innové en se mettant dans la case quasi-vide de l’Islamoneutralité, celle où devraient se retrouver orientalistes arabisants ou islamologues pour lesquels la neutralité est bien aujourd’hui, hélas, la chose du monde la moins bien partagée. ■

L'Algérie est donc au bord du gouffre, à deux doigts d’une explosion annoncée et quoique ce pays nous soit devenu étranger - étranger d'une drôle de façon tout de même - il n'est pas douteux que la France a beaucoup à redouter des événements qui se profilent.

L'Algérie est donc au bord du gouffre, à deux doigts d’une explosion annoncée et quoique ce pays nous soit devenu étranger - étranger d'une drôle de façon tout de même - il n'est pas douteux que la France a beaucoup à redouter des événements qui se profilent.