Jacques Myard : Emmanuel Macron Ier ou l’Europe médiatique

Par Jacques Myard

Un article où Jacques Myard frappe fort - mais juste, à son habitude. Il a malheureusement raison ; ses diagnostics sont exacts. [Boulevard Voltaire, 8.03].

Tous les médias européens ont publié bon gré mal gré la tribune d’Emmanuel Macron Ier, dont la lecture laisse pantois.

On y découvre à la fois les « rêveries d’un promeneur solitaire » de Jean-Jacques Rousseau et le prêche d’Urbain II, en 1095 à Clermont, appelant aux croisades (Photo ci-dessous), le tout dans un pathos un tantinet vaniteux car l’auteur parle au nom de la vérité et de sa foi inébranlable dans sa vision eschatologique de l’Europe, bien éloignée des réalités.

Un proverbe indien nous apprend à juste titre qu’il faut certainement suivre celui qui cherche à tâtons la vérité mais qu’il faut surtout fuir celui qui l’a trouvée.

Un proverbe indien nous apprend à juste titre qu’il faut certainement suivre celui qui cherche à tâtons la vérité mais qu’il faut surtout fuir celui qui l’a trouvée.

Il est vrai que cette tribune relève davantage de la rhétorique que d’un réalisme pragmatique dont l’Europe a besoin aujourd’hui pour se ressaisir.

Parler de civilisation européenne comme d’un tout qui nous unirait, c’est employer un concept-valise qui ne décrit rien, n’explique rien car il existe d’abord des cultures nationales propres à chaque peuple.

De plus, vouloir défendre notre liberté et la dénier à certains en les disqualifiant comme nationalistes est une singulière conception de la liberté. On ne peut que s’interroger sur son projet de créer une « Agence européenne de protection des démocraties » : voilà un beau retour des méthodes sentencieuses du « politiquement correct », qui rappelle la formule de Brecht : « Le peuple s’est trompé, changeons de peuple. »

Évoquer la remise à plat de Schengen est un bon projet, mais que propose-t-il ? Cette réforme passe d’abord par le contrôle aux frontières nationales. Il n’en dit mot !

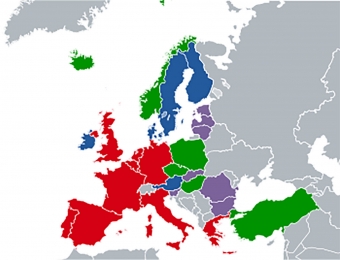

En revanche, il souhaite un traité de défense et de sécurité propre aux Européens ; sans doute a-t-il oublié le traité de l’UEO (Union de l’Europe occidentale) des années 50 dont l’article V a été repris à l’article 42-7 du traité sur l’Union européenne (assistance mutuelle en cas d’agression), mais il passe sous silence que nos partenaires européens, britanniques, roumains, polonais, les États baltes sont des adeptes fidèles à l’OTAN avant toute autre alliance.

En revanche, il souhaite un traité de défense et de sécurité propre aux Européens ; sans doute a-t-il oublié le traité de l’UEO (Union de l’Europe occidentale) des années 50 dont l’article V a été repris à l’article 42-7 du traité sur l’Union européenne (assistance mutuelle en cas d’agression), mais il passe sous silence que nos partenaires européens, britanniques, roumains, polonais, les États baltes sont des adeptes fidèles à l’OTAN avant toute autre alliance.

Vouloir rétablir une préférence communautaire est, certes, louable, mais là encore, c’est oublier que nos partenaires, Allemagne en tête, mais aussi les pays de l’Est, ont tendance à acheter américain pour leur défense, et même australien pour les gigots de mouton, plutôt qu’à appliquer une préférence communautaire révolue à leur yeux.

Prôner la création d’une banque communautaire du climat pour financer la transition écologique risque fort de faire doublon avec la Banque européenne d’investissement (BEI), dont la mission pourrait être élargie. C’est un effet d’annonce.

Se tourner vers l’Afrique est une nécessité mais pour résoudre les problèmes de ce continent, il est prioritaire de maîtriser son explosion démographique. Il n’en dit mot.

Emmanuel Macron Ier nous appelle à ne pas être les somnambules d’une Europe amollie et propose une grande conférence pour l’Europe à laquelle seront associés des panels de citoyens.

Voilà le grand débat qui revient, avec tous les risques d’accoucher d’un projet d’une incohérence totale. C’est l’impasse assurée !

On ne peut qu’être étonné de tels propos, de ce prêche plein de rêveries et dénué de tout pragmatisme réaliste.

Il y manque un mot qui dénote qu’Emmanuel Macron Ier est toujours dans la fuite en avant d’une logique européenne qui mène l’Europe dans le mur : ce mot est un principe, le principe de subsidiarité, qui permettrait de redonner vie aux démocraties nationales face à la captation technocratique de Bruxelles.

Nos démocraties nationales sont désormais vides de sens, les Parlements nationaux sont des théâtres d’ombres. Il est temps que l’Union européenne s’en tienne à l’essentiel, en cessant de vouloir tout réglementer et contrôler, et noue des politiques de coopération dans les domaines qui affectent le continent dans son ensemble.

Nos démocraties nationales sont désormais vides de sens, les Parlements nationaux sont des théâtres d’ombres. Il est temps que l’Union européenne s’en tienne à l’essentiel, en cessant de vouloir tout réglementer et contrôler, et noue des politiques de coopération dans les domaines qui affectent le continent dans son ensemble.

Une chose est certaine : la posture de chevalier blanc d’Emmanuel Macron Ier a plus de chance de heurter nos partenaires que de relancer la nécessaire coopération entre les peuples européens. ■

Rendez-vous à partir de 19 h 00

Rendez-vous à partir de 19 h 00

Justin, donc

Justin, donc afro-asiatiques (il les gratifiera alors d’un mot dans leur langue, voire de quelques pas d’une danse traditionnelle) ou « membres » de la communauté L.G.B.T.etc. (il arborera dans les Gay Pride des chaussettes ac-en-ciel) ; ou, encore mieux, s’ils sont migrants-immigrés-réfugiés (il accueillera 40 000 Syriens, se déplaçant en personne à l’aéroport pour distribuer des manteaux). Bref, un grand communicant « humaniste » qui sait soigner son image.

afro-asiatiques (il les gratifiera alors d’un mot dans leur langue, voire de quelques pas d’une danse traditionnelle) ou « membres » de la communauté L.G.B.T.etc. (il arborera dans les Gay Pride des chaussettes ac-en-ciel) ; ou, encore mieux, s’ils sont migrants-immigrés-réfugiés (il accueillera 40 000 Syriens, se déplaçant en personne à l’aéroport pour distribuer des manteaux). Bref, un grand communicant « humaniste » qui sait soigner son image. Il y a d’abord cette affaire de vente d’armes à l’Arabie séoudite : le Canada a critiqué la situation des femmes séoudiennes et la guerre menée par Ryad au Yémen,

Il y a d’abord cette affaire de vente d’armes à l’Arabie séoudite : le Canada a critiqué la situation des femmes séoudiennes et la guerre menée par Ryad au Yémen, Voici donc notre gentil Justin en pleine tempête médiatique et politique. Les démissions se succèdent, notamment celles des deux ministres de la Justice et du Budget, Mmes Wilson-Raybould et Philpott, deu

Voici donc notre gentil Justin en pleine tempête médiatique et politique. Les démissions se succèdent, notamment celles des deux ministres de la Justice et du Budget, Mmes Wilson-Raybould et Philpott, deu

L'homme contemporain sent bien la sécheresse spirituelle de son époque mais, si on lui offre l'occasion de renouer avec les grandes œuvres sans que l'exercice ne soit péniblement scolaire, il peut soudainement s'animer comme un assoiffé dans le désert qui vient enfin de trouver une oasis. La modernité peut abrutir l'homme, elle peut l'ensevelir sous l'insignifiance la plus toxique, mais une part de lui demeure capable d'émerveillement, pour peu qu'on le place devant une représentation ou une autre de la beauté, et plus encore s'il s'agit de la beauté de la langue. On a beau proscrire la mélancolie et la nostalgie, en

L'homme contemporain sent bien la sécheresse spirituelle de son époque mais, si on lui offre l'occasion de renouer avec les grandes œuvres sans que l'exercice ne soit péniblement scolaire, il peut soudainement s'animer comme un assoiffé dans le désert qui vient enfin de trouver une oasis. La modernité peut abrutir l'homme, elle peut l'ensevelir sous l'insignifiance la plus toxique, mais une part de lui demeure capable d'émerveillement, pour peu qu'on le place devant une représentation ou une autre de la beauté, et plus encore s'il s'agit de la beauté de la langue. On a beau proscrire la mélancolie et la nostalgie, en  expliquant que rien n'était mieux avant, il n'en demeure pas moins que le sentiment de la perte hante notre temps. Arrive un jour où la chose devient intolérable même au commun des mortels. Il commence alors à chercher à tâtons. Il vient de découvrir la question du sens et devine qu'il ne trouvera pas une réponse satisfaisante en s'enfermant dans le présent.

expliquant que rien n'était mieux avant, il n'en demeure pas moins que le sentiment de la perte hante notre temps. Arrive un jour où la chose devient intolérable même au commun des mortels. Il commence alors à chercher à tâtons. Il vient de découvrir la question du sens et devine qu'il ne trouvera pas une réponse satisfaisante en s'enfermant dans le présent. absolument unique à la littérature. Elle y voit une manière privilégiée d'aborder l'expérience humaine, mille fois plus riche que le savoir construit par les «sciences sociales». La France est ce pays où la littérature n'est pas qu'un divertissement sophistiqué mais une manière d'aborder l'existence. La plus universelle, car c'est ainsi que la France parle au monde. Rendu au sommet, Luchini rend à son peuple son héritage littéraire. Comme on dit platement, il démocratise un savoir essentiel, il éveille peut-être même quelques vocations littéraires. On imagine très facilement un spectateur rentrer chez lui après Poésie ? et chercher dans sa bibliothèque un grand livre qu'il regrette de ne pas avoir terminé.

absolument unique à la littérature. Elle y voit une manière privilégiée d'aborder l'expérience humaine, mille fois plus riche que le savoir construit par les «sciences sociales». La France est ce pays où la littérature n'est pas qu'un divertissement sophistiqué mais une manière d'aborder l'existence. La plus universelle, car c'est ainsi que la France parle au monde. Rendu au sommet, Luchini rend à son peuple son héritage littéraire. Comme on dit platement, il démocratise un savoir essentiel, il éveille peut-être même quelques vocations littéraires. On imagine très facilement un spectateur rentrer chez lui après Poésie ? et chercher dans sa bibliothèque un grand livre qu'il regrette de ne pas avoir terminé. Luchini incarne la France comme patrie littéraire. Il est inimaginable ailleurs dans le monde, comme quoi les cultures ne sont pas interchangeables. La France est ce pays tout à fait singulier qui a fait de la maîtrise de la langue le plus grand des arts. Plus encore, elle a su lier ceux qui la composent par l'art de la conversation. Luchini joue avec son public. Il se moque gentiment de son inculture mais, au même moment, il lui montre que les grands textes ne sont pas inaccessibles, pour peu qu'on s'y plonge. Plus encore, il montre, sans jamais verser dans la lourdeur pédagogique, comment ces textes éclairent nos vies. C'est justement pour cela qu'il s'agit de textes classiques. Il sait incarner la part éternellement vivante des grands

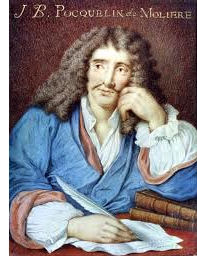

Luchini incarne la France comme patrie littéraire. Il est inimaginable ailleurs dans le monde, comme quoi les cultures ne sont pas interchangeables. La France est ce pays tout à fait singulier qui a fait de la maîtrise de la langue le plus grand des arts. Plus encore, elle a su lier ceux qui la composent par l'art de la conversation. Luchini joue avec son public. Il se moque gentiment de son inculture mais, au même moment, il lui montre que les grands textes ne sont pas inaccessibles, pour peu qu'on s'y plonge. Plus encore, il montre, sans jamais verser dans la lourdeur pédagogique, comment ces textes éclairent nos vies. C'est justement pour cela qu'il s'agit de textes classiques. Il sait incarner la part éternellement vivante des grands  textes. Au fil des ans, Luchini a lu devant public La Fontaine, Molière, Rimbaud, Céline, Muray, Labiche, et, dans son plus récent spectacle, il croise de nombreux auteurs pour penser notre rapport à l'argent.

textes. Au fil des ans, Luchini a lu devant public La Fontaine, Molière, Rimbaud, Céline, Muray, Labiche, et, dans son plus récent spectacle, il croise de nombreux auteurs pour penser notre rapport à l'argent. médiatiques de l'époque. Même quand il fait le pitre, il éduque. Ce n'est pas donné à tous de délirer avec tant d'esprit. À travers cela, Luchini se permet de nommer la bêtise des Modernes en se moquant de leur instinct grégaire, qui les pousse à se rassembler en troupeau pour sentir qu'ils existent un peu. On sent bien qu'il parle un peu de nous, et pourtant, on applaudit. Comme quoi la vraie culture demeure irrésistible et sait dire aux hommes ce qu'ils doivent entendre. Luchini, plus qu'un acteur, est peut-être le dernier des moralistes.

médiatiques de l'époque. Même quand il fait le pitre, il éduque. Ce n'est pas donné à tous de délirer avec tant d'esprit. À travers cela, Luchini se permet de nommer la bêtise des Modernes en se moquant de leur instinct grégaire, qui les pousse à se rassembler en troupeau pour sentir qu'ils existent un peu. On sent bien qu'il parle un peu de nous, et pourtant, on applaudit. Comme quoi la vraie culture demeure irrésistible et sait dire aux hommes ce qu'ils doivent entendre. Luchini, plus qu'un acteur, est peut-être le dernier des moralistes. Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l'auteur

Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l'auteur

Jusqu’il y a peu, on appelait « prétendant » celui qui aspirait à la main d’une femme – et « soupirant » celui qui en était amoureux. En politique, prétendre à la couronne de France suppose un grand amour pour elle, tant la belle semble lointaine. Semble seulement, car la duègne républicaine qui la tient en tutelle est, aux dires éplorés de ses partisans eux-mêmes, assez mal en point.

Jusqu’il y a peu, on appelait « prétendant » celui qui aspirait à la main d’une femme – et « soupirant » celui qui en était amoureux. En politique, prétendre à la couronne de France suppose un grand amour pour elle, tant la belle semble lointaine. Semble seulement, car la duègne républicaine qui la tient en tutelle est, aux dires éplorés de ses partisans eux-mêmes, assez mal en point.

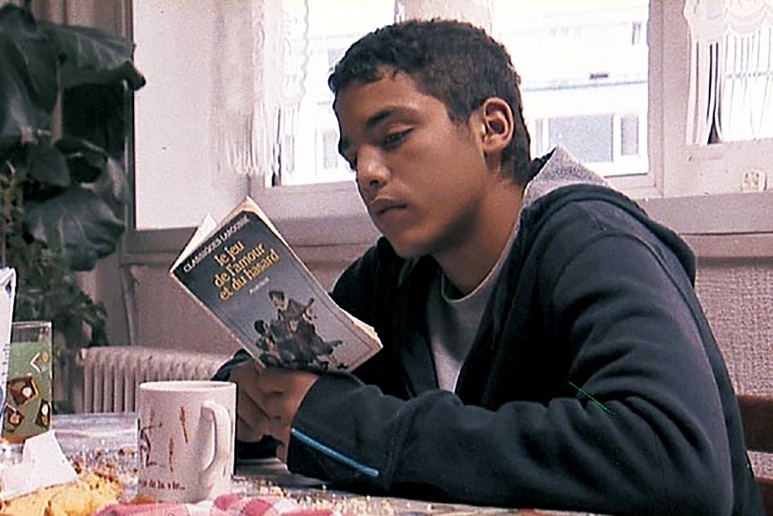

Pauvres petits enfants perdus de nos banlieues, si lointaines et si proches, à qui des professeurs fous furieux et magnifiques essayent d'inculquer un peu de ce bagage qui n'a cessé de s'éparpiller depuis cinquante ou soixante ans sur les routes de l'exploitation mondialiste et de la destruction des identités... Elle est parfaite, cette prof' de Lettres qui croit encore à une sorte de mission sacrée et qui, alors que la barbarie est à la porte essaye de replonger ses chers et pauvres sauvageons dans le raffinement de siècles qui leur sont étrangers... Sauvageons touchants, émouvants, pathétiques même lorsqu'ils ne s'expriment que dans la rage de leur pauvre vocabulaire, même lorsqu'ils ne parlent que de niquer la race de l'autre et que se battre les couilles (même et surtout pour les filles) leur semble être l'ultima ratio de la désinvolture.

Pauvres petits enfants perdus de nos banlieues, si lointaines et si proches, à qui des professeurs fous furieux et magnifiques essayent d'inculquer un peu de ce bagage qui n'a cessé de s'éparpiller depuis cinquante ou soixante ans sur les routes de l'exploitation mondialiste et de la destruction des identités... Elle est parfaite, cette prof' de Lettres qui croit encore à une sorte de mission sacrée et qui, alors que la barbarie est à la porte essaye de replonger ses chers et pauvres sauvageons dans le raffinement de siècles qui leur sont étrangers... Sauvageons touchants, émouvants, pathétiques même lorsqu'ils ne s'expriment que dans la rage de leur pauvre vocabulaire, même lorsqu'ils ne parlent que de niquer la race de l'autre et que se battre les couilles (même et surtout pour les filles) leur semble être l'ultima ratio de la désinvolture. Dans une des scènes les plus fortes du film, le professeur (Carole Franck) aborde vraiment le sujet : la détermination sociale. Dans la pièce (et toujours chez Marivaux), les valets ont beau se déguiser en maîtres et les maîtres en valets, ce jeu artificiel d'échange et de surprise ne va pas bien loin : à la fin de la pièce, chacun retrouve son milieu, son territoire, sa race. Dommage que Kechiche, peut-être effaré par la désolation de ce qu'il va dire, s'arrête au bord du précipice, recule à l'idée de désespérer les Francs-Moisins... Et là c’est lui qui esquive. Je songe que Belvaux dans Pas son genre a eu davantage de courage (de rage ?) en montrant la résignation de Jennifer la coiffeuse (Émilie Dequenne) qui n'a pas pu malgré tous ses efforts et son enthousiasme amoureux, marcher au même pas que son Clément le professeur de philosophie (Loïc Corbery) : il y a des choses qui ne se rattrapent pas...

Dans une des scènes les plus fortes du film, le professeur (Carole Franck) aborde vraiment le sujet : la détermination sociale. Dans la pièce (et toujours chez Marivaux), les valets ont beau se déguiser en maîtres et les maîtres en valets, ce jeu artificiel d'échange et de surprise ne va pas bien loin : à la fin de la pièce, chacun retrouve son milieu, son territoire, sa race. Dommage que Kechiche, peut-être effaré par la désolation de ce qu'il va dire, s'arrête au bord du précipice, recule à l'idée de désespérer les Francs-Moisins... Et là c’est lui qui esquive. Je songe que Belvaux dans Pas son genre a eu davantage de courage (de rage ?) en montrant la résignation de Jennifer la coiffeuse (Émilie Dequenne) qui n'a pas pu malgré tous ses efforts et son enthousiasme amoureux, marcher au même pas que son Clément le professeur de philosophie (Loïc Corbery) : il y a des choses qui ne se rattrapent pas... Qu'est-ce qui va se passer après que les gamins auront joué devant les familles assemblées les entrelacs compliqués de l'écriture classique ? Peut-être si Lydia (Sara Forestier) qui semble avoir en elle la rage et la volonté d'aller plus loin, pourra traverser le périph'... Mais les autres resteront confinés dans leur relégation, entre trafics, petits et grands, chômage endémique, puis confinement à la maison, pour les filles, avec trop de mômes à torcher et petits boulots de rien du tout pour les garçons, avec trop de crédits à rembourser...

Qu'est-ce qui va se passer après que les gamins auront joué devant les familles assemblées les entrelacs compliqués de l'écriture classique ? Peut-être si Lydia (Sara Forestier) qui semble avoir en elle la rage et la volonté d'aller plus loin, pourra traverser le périph'... Mais les autres resteront confinés dans leur relégation, entre trafics, petits et grands, chômage endémique, puis confinement à la maison, pour les filles, avec trop de mômes à torcher et petits boulots de rien du tout pour les garçons, avec trop de crédits à rembourser...

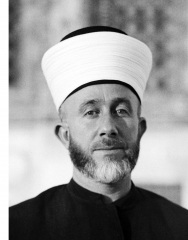

Jean-Pierre Filiu est professeur des universités en histoire du Moyen-Orient contemporain. Il est peu de dire que nous ne partageons pas la même expérience de la région et que nos vues divergèrent largement sur le sort de la Syrie. Il n’en reste pas moins intéressé de longue date à l’histoire d’Israël et de la Palestine, au point de s’étrangler quand il entendit Benjamin Netanyahou affirmer, le 20 octobre 2015, que la Solution Finale fut susurrée à Hitler des lèvres du Grand Mufti de Palestine [Photo]. S’il y vit les excès électoralistes d’un homme politique roué, il en profita pour disséquer de manière très intéressante les débats à l’œuvre en Israël et auprès de la diaspora juive du monde entier.

Jean-Pierre Filiu est professeur des universités en histoire du Moyen-Orient contemporain. Il est peu de dire que nous ne partageons pas la même expérience de la région et que nos vues divergèrent largement sur le sort de la Syrie. Il n’en reste pas moins intéressé de longue date à l’histoire d’Israël et de la Palestine, au point de s’étrangler quand il entendit Benjamin Netanyahou affirmer, le 20 octobre 2015, que la Solution Finale fut susurrée à Hitler des lèvres du Grand Mufti de Palestine [Photo]. S’il y vit les excès électoralistes d’un homme politique roué, il en profita pour disséquer de manière très intéressante les débats à l’œuvre en Israël et auprès de la diaspora juive du monde entier. Pour Filiu, « Bibi » Netanyahou est « un alliage de perversité et de médiocrité » qui a utilisé ses années de diplomate aux États-Unis pour forger un réseau international. Pendant les années Reagan, il aurait tourné le dos aux progressistes et transformé l’AIPAC, le lobby américain de la diaspora juive, en organe fanatique. Élu en 1988 à la Knesset, Netanyahou ne reculera devant aucune bassesse et aurait quasiment provoqué l’assassinat d’Yitzhak Rabin. Il sera élu Premier ministre en mai 1996 pour trois ans avant de revenir à la tête du gouvernement de mars 2009 à aujourd’hui. Jean-Pierre Filiu écrit : « au-delà de la défaite de Pérès, c’est bel et bien le symbole de Rabin et son héritage politique que Netanyahou terrasse en prenant la tête du gouvernement ». Dès lors, Netanyahou appliqua une politique extrémiste. Il négligea ostensiblement un cinquième des habitants d’Israël : les Arabes restés depuis 1948, qu’il décrirait encore comme un ennemi de l’intérieur, une menace existentielle inassimilable car non juive.

Pour Filiu, « Bibi » Netanyahou est « un alliage de perversité et de médiocrité » qui a utilisé ses années de diplomate aux États-Unis pour forger un réseau international. Pendant les années Reagan, il aurait tourné le dos aux progressistes et transformé l’AIPAC, le lobby américain de la diaspora juive, en organe fanatique. Élu en 1988 à la Knesset, Netanyahou ne reculera devant aucune bassesse et aurait quasiment provoqué l’assassinat d’Yitzhak Rabin. Il sera élu Premier ministre en mai 1996 pour trois ans avant de revenir à la tête du gouvernement de mars 2009 à aujourd’hui. Jean-Pierre Filiu écrit : « au-delà de la défaite de Pérès, c’est bel et bien le symbole de Rabin et son héritage politique que Netanyahou terrasse en prenant la tête du gouvernement ». Dès lors, Netanyahou appliqua une politique extrémiste. Il négligea ostensiblement un cinquième des habitants d’Israël : les Arabes restés depuis 1948, qu’il décrirait encore comme un ennemi de l’intérieur, une menace existentielle inassimilable car non juive. Là où Jean-Pierre Filiu n’est plus crédible, c’est quand il crée une manière de nouvel orientalisme, dont le référent ne serait plus une civilisation française arrogante mais les fantasmes de la gauche. En somme, le professeur forge un Israël à la mesure de ses idées comme les Orientalistes fabriquèrent une question d’Orient à la sauce bourguignonne. Ce n’est plus l’exotisme des ruines et des coutumes qui fascine, mais un hypothétique mouvement en faveur des droits de l’homme. La paix d’Israël ? Elle sera rétablie au sortir d’une ouverture à « l’Autre palestinien ». Les liens du Premier ministre avec Viktor Orban et Steve Bannon ? Une tolérance pour les antisémites. Les excuses télévisées de Netanyahou pour son infidélité envers sa femme Sarah ? Une manipulation obscène. La lutte contre l’OLP ? « Une diabolisation incendiaire ». La haine de Netanyahou pour Damas et Téhéran ? Une simple manipulation. Si la politique des Nations orientales souffre de bien des maux, elle est encore épargnée par les interdits du gauchisme français. Pour la plus grande tristesse de Jean-Pierre Filiu.

Là où Jean-Pierre Filiu n’est plus crédible, c’est quand il crée une manière de nouvel orientalisme, dont le référent ne serait plus une civilisation française arrogante mais les fantasmes de la gauche. En somme, le professeur forge un Israël à la mesure de ses idées comme les Orientalistes fabriquèrent une question d’Orient à la sauce bourguignonne. Ce n’est plus l’exotisme des ruines et des coutumes qui fascine, mais un hypothétique mouvement en faveur des droits de l’homme. La paix d’Israël ? Elle sera rétablie au sortir d’une ouverture à « l’Autre palestinien ». Les liens du Premier ministre avec Viktor Orban et Steve Bannon ? Une tolérance pour les antisémites. Les excuses télévisées de Netanyahou pour son infidélité envers sa femme Sarah ? Une manipulation obscène. La lutte contre l’OLP ? « Une diabolisation incendiaire ». La haine de Netanyahou pour Damas et Téhéran ? Une simple manipulation. Si la politique des Nations orientales souffre de bien des maux, elle est encore épargnée par les interdits du gauchisme français. Pour la plus grande tristesse de Jean-Pierre Filiu.

C’est vrai que j’aime les beaux discours, les belles plaidoiries ; je suis très sensible aux voix, à l’intonation, au rythme, à la musique de l’éloquence, et j’avais bien aimé sur ce sujet, en 2017, Le Brio d’Yvan Attal avec Daniel Auteuil.

C’est vrai que j’aime les beaux discours, les belles plaidoiries ; je suis très sensible aux voix, à l’intonation, au rythme, à la musique de l’éloquence, et j’avais bien aimé sur ce sujet, en 2017, Le Brio d’Yvan Attal avec Daniel Auteuil. A vrai dire, les véritables coupables dénoncés par Me Dupont-Moretti, de cette très longue procédure judiciaire et de cette disparition qui reste inexpliquée, semblent être à la fois la Police et le juge d’instruction, qui n’auraient pas pris la peine d’écouter les enregistrements téléphoniques tellement ils auraient eu l’intime conviction de la culpabilité de Jacques Viguier.

A vrai dire, les véritables coupables dénoncés par Me Dupont-Moretti, de cette très longue procédure judiciaire et de cette disparition qui reste inexpliquée, semblent être à la fois la Police et le juge d’instruction, qui n’auraient pas pris la peine d’écouter les enregistrements téléphoniques tellement ils auraient eu l’intime conviction de la culpabilité de Jacques Viguier.