1. Vous serez surpris de prime abord, mais vous comprendrez à la fin : c'est... Henri IV qui reçoit le prix orange ! Pour avoir approuvé, très rapidement, la délibération du 5 août 1599 des Echevins de Marseille, portant création d'une Chambre de Commerce : elle est la première de France, et fête en ce moment ses 420 ans...

1. Vous serez surpris de prime abord, mais vous comprendrez à la fin : c'est... Henri IV qui reçoit le prix orange ! Pour avoir approuvé, très rapidement, la délibération du 5 août 1599 des Echevins de Marseille, portant création d'une Chambre de Commerce : elle est la première de France, et fête en ce moment ses 420 ans...

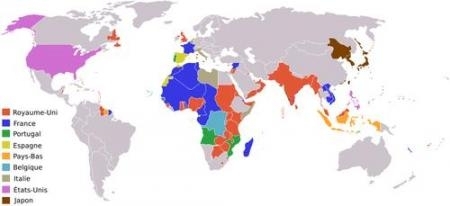

A cette époque, les navires marchands français (mais aussi européens) sont des proies faciles pour les pirates barbaresques, essentiellement basés à Alger. Ces pirates ruinent littéralement le commerce (ce sera, d'ailleurs, la cause de la conquête du pays en 1830 par Charles X...), les consuls veulent réagir et se réunissent avec les marchands et les négociants "pour prendre une délibération remédiant à cette situation"

Ils installent quatre "députés du commerce" désignés parmi des hommes d'affaires "apparents, dignes, suffisants et solvables" pour surveiller, organiser, protéger et développer le commerce.

Voilà un exemple parfait du nouveau Régime que nous voulons instaurer par la révolution royale que nous proposons : des décisions trouvées et prises "en bas", par des citoyens libres et parfaitement compétents, dans le cadre de leurs Communes, pour gérer leurs difficultés et les résoudre; et, une fois prises, ces décisions sont validées et confirmées par l'accord du Roi, "en haut", qui leur donne ainsi force de loi. C'est, trois siècles avant que Maurras ne le formule, le principe sain : "en bas, les libertés, en haut l'autorité" c'est-à-dire la Royauté.

Ou : le Roi, protecteur des républiques françaises, des 36.500 républiques que forment nos Communes, tissant une toile de libertés locales recouvrant tout le Pays et faisant vivre une authentique démocratie, au lieu des abstractions que l'on nous impose aujourd'hui, où nous avons une Liberté et une République et une Démocratie en théorie pure, mais pas dans les faits (la vie, elle, n'est pas une "théorie pure"...).

Nous n'avons nul besoin qu'un fonctionnaire, enfermé dans son bureau parisien, nous impose de rouler à 80 km/h de Bayonne à Strasbourg, de Brest à Nice, de Dunkerque à Bonifacio ! Nous avons simplement besoin que nos républiques vivent à partir de la fertilité "d'en bas", sans plus être étouffées par la stérilité "d'en haut" : Henri IV l'avait compris. Henri IV, l'ancêtre direct de... Jean IV !

Lire la suite

Bonjour à tous !

Bonjour à tous !