Camouflet italien à l’oligarchie

C’est un nouveau camouflet à Bruxelles, à l’idéologie européenne et à l’oligarchie internationale qu’un peuple européen a donné, dimanche 4 mars, à l’occasion d’élections législatives et sénatoriales — les deux chambres sont élues au suffrage universel direct en Italie.

Des résultats sans appel…

L’Italie, une nation qu’on disait europhile, pourtant, mais dont l’europhilie s’est lentement érodée depuis l’application stricte des critères de Maastricht, une politique d’austérité menée sur l’injonction de Bruxelles autant par la droite que par la gauche « moderne » aux affaires — Matteo Renzi —, et les problèmes liés à l’immigration, l’Italie subissant de plein fouet le déferlement migratoire en provenance de Libye, dans l’indifférence générale. À moins qu’elle ne soit tout simplement victime du prétendu égoïsme des États membres de l’Union européenne — cet égoïsme s’appelle intérêt national — qui, face à leur opinion publique — on sait ce qu’il en a coûté à Merkel de braquer la sienne —, ne souhaitent pas prendre leur part d’un fardeau que la géographie a dévolu à l’Italie.

Nous ne pouvons évidemment que nous réjouir de ces résultats, d’autant qu’à l’intérieur de la coalition (37 % des voix) réunissant Forza Italia de Berlusconi, la Lega (ex-Ligue du Nord) de Matteo Salvini (proche du Front national français) et les patriotes de Fratelli d’Italia de Giorgia Meloni, qui ont conservé la flamme tricolore du MSI, le résultat de Forza Italia, le parti le plus europhile de la coalition, est décevant pour un Berlusconi qui a raté son retour sur la scène politique italienne, passant derrière la Lega pour la première fois de son histoire. Quant au mouvement — populiste — 5 Etoiles (M5S), qui n’est plus dirigé par l’histrion Beppe Grillo mais par le plus politique et plus jeune Luigi Di Maio, 31 ans (le même âge que le chancelier autrichien conservateur allié des populistes du FPÖ, Sebastian Kurz), il a fait 32,6 % des voix. La gauche, elle, est laminée : le Parti Démocrate (PD), de Matteo Renzi a fait à peine 19 % des voix — contre 40 % aux européennes de 2014 —, tandis que les frondeurs de Liberi et Uguali doivent se contenter de 3 %.

… Mais une majorité de gouvernement difficile à constituer

Toutefois, faire la somme des deux résultats de la coalition de droite et de M5S pour aboutir à quelque 70 % des voix n’aurait aucun sens. Outre la logique centripète du régime des partis, qui jouera à l’intérieur même de la coalition — Berlusconi sera sans aucun doute mauvais perdant —, il n’y a pas grand chose de commun entre le Mouvement 5 étoiles et la coalition, sinon de refléter un rejet général par les Italiens du système représenté par Matteo Renzi. M5S, notamment, fait feu de tout bois tandis que sa gestion municipale, notamment de Rome, n’incite pas à voir en lui un parti de gouvernement.

Le 23 mars, l’Assemblée et le Sénat éliront leurs présidents : le président de la République italienne cherchera alors qui, du M5S ou de la coalition de droite, qui a obtenu les suffrages les plus nombreux, sera plus à même de constituer un gouvernement. Toutefois, les discussions risquent d’être longues, compte tenu du fait que ni M5S ni la coalition n’a la majorité. Tout devient donc théoriquement possible, comme en Allemagne, même un Parti démocrate perdant jouant les arbitres, ou de nouvelles élections… Merkel a mis plusieurs mois à rafistoler une grande coalition que les socialistes allemands, eux aussi perdants mais arbitres du jeu politique, viennent juste d’avaliser. Matteo Renzi, même s’il a pris acte de sa défaite en démissionnant du PD, n’a donc pas dit son dernier mot.

Macron, un Renzi français

Par une étrange inversion des choses, ou un gallocentrisme impénitent, on présente Renzi comme le Macron italien, alors que c’est bien plutôt Macron, qui est le Renzi français — Renzi est arrivé aux affaires bien avant Macron et lui a servi de modèle. En tout cas, les deux hommes, qui se sont présentés un temps comme les garants d’une rupture douce avec le système, ont vite tombé le masque : l’un comme l’autre ne sont que les courtiers de l’oligarchie internationale, les gouverneurs de l’Europe allemande dans leur pays respectifs. On comprend pourquoi Macron, déjà affaibli par les difficultés rencontrées par Merkel à constituer une coalition fragile, et qui craint peut-être à plus ou moins brève échéance de subir le sort de Renzi, a réagi en pointant du doigt l’immigration comme cause principale du résultat italien. Le message envoyé aux frondeurs de sa majorité est clair : si La République en Marche ne veut pas se voir priver, comme le PD italien, de la confiance des électeurs, que les députés à l’âme sensible, qui hésitent à appuyer le projet de loi Collomb sur l’immigration, fassent taire leurs scrupules. Ils le pourront d’autant plus facilement que les mesures apparemment sévères, s’agissant notamment du délai de rétention des immigrés illégaux, et de toute façon inapplicables en raison d’un manque de structures, dissimulent mal un projet qui, dans les faits, constituera très vite un appel d’air pour l’immigration clandestine, particulièrement en termes de regroupement familial. Une nouvelle application du « en même temps » présidentiel…

Ne pas trop espérer…

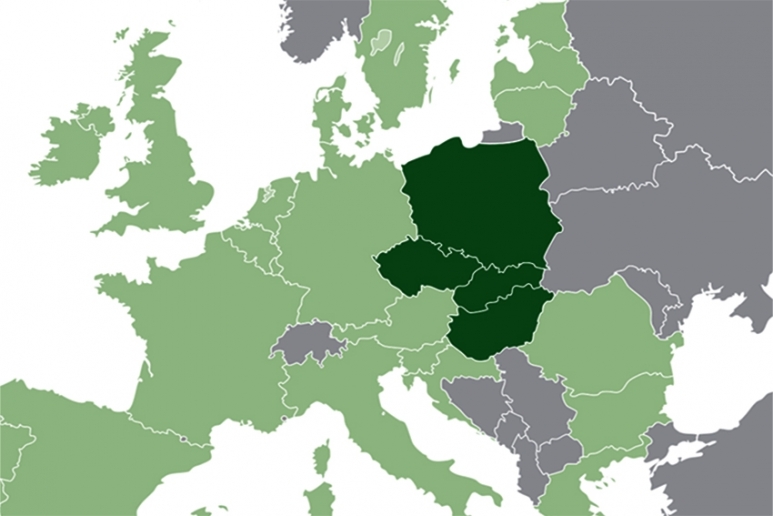

Il convient, toutefois, de ne pas trop espérer de ce nouveau coup de semonce à l’oligarchie. Si, dans toute l’Europe, voire outre-atlantique, les peuples font entendre de plus en plus fort leur opposition à l’Etablissement, ils le font naturellement en ordre dispersé, c’est-à-dire selon leurs préoccupations nationales, voire, comme c’est plus manifeste encore en Italie qu’en France, en mettant à quasi-égalité des mouvements protestataires dont les dynamiques tendraient plutôt à s’annuler qu’à s’ajouter. En France, où il n’existe aucun équivalent du M5S, la mésaventure de Berlusconi, passé derrière la Lega, n’incitera certainement pas Wauquiez à un rapprochement avec le FN. Quant à une dynamique européenne de gouvernements à majorité populiste ou alliée avec des populistes — aujourd’hui les Etats du groupe de Visegrad (Pologne, Hongrie, République tchèque et Slovaquie), l’Autriche, demain peut-être l’Italie —, rien ne dit que les « égoïsmes » nationaux la permette autrement que sur des sujets bien précis, comme l’immigration.

La coalition conservateur-populiste autrichienne n’a ainsi trouvé rien de mieux, à peine arrivée au pouvoir en décembre dernier, que de rouvrir avec l’Italie la querelle du Haut-Adige, encore appelée Tyrol du sud par les pangermanistes, province italienne depuis la fin de la première guerre mondiale et le dépeçage de l’Autriche-Hongrie, pour la défense de laquelle Mussolini avait mobilisé les troupes en 1934 sur la frontière du Brenner, après l’assassinat du chancelier autrichien Dolfuss par les nazis. Si l’Italie a jusqu’à présent fait profil bas devant cette provocation imbécile, visant à donner la double-nationalité aux Italiens du Haut-Adige, toutefois, il n’est pas certain qu’un éventuel gouvernement populiste installé à Rome réagisse de même. Comme quoi les populistes de tous les pays n’ont pas besoin de l’oligarchie pour se nuire ! Il leur suffit de rouvrir des blessures, de fait mal refermées. Car le cadavre de l’histoire bouge encore. Et nous ne parlons pas de l’irrédentisme hongrois, le peuple magyar n’ayant toujours pas pardonné aux anciens Alliés le traité de Trianon qui a fait perdre à la Hongrie en 1920 les deux tiers de son territoire. N’a-t-elle pas, elle aussi, naguère proposé la double nationalité aux Hongrois « de l’extérieur », dont elle entretient la flamme patriotique, notamment chez les jeunes ? Il faut avoir vu ces groupes nombreux de jeunes Hongrois « de l’extérieur », invités en plein mois d’août par le Gouvernement national à venir apprendre au sein du Parlement de Budapest le récit national et à se recueillir dans un silence religieux devant la couronne de saint Etienne, pour comprendre que le pire crime de l’Europe est sa dénégation des réalités nationales. Car rien n’est pire que la résurgence de ce qui a été nié.

L’idéologie européenne a cherché à dissimuler sa brutalité inégalée en matière sociale, économique et culturelle, derrière un discours lénifiant sur de prétendues valeurs oublieuses de l’histoire et des identités. Rien ne dit que la nécessaire phase populiste, par laquelle les peuples semblent devoir passer pour se libérer du joug de l’oligarchie, sera un long fleuve tranquille. A moins que, par leur bêtise, les populistes ne donnent eux-mêmes la victoire à l’oligarchie. •

Lire aussi dans Lafautearousseau ...

Italie : l'extension de l'euroscepticisme à l'aire des pays fondateurs

BILLET - Le cap des 100.000 demandeurs d'asile a été franchi en 2017. Pourtant les associations d'aide aux demandeurs d'asile ont rompu les discussions avec un gouvernement qui, selon elles, n'a jamais été aussi répressif.

BILLET - Le cap des 100.000 demandeurs d'asile a été franchi en 2017. Pourtant les associations d'aide aux demandeurs d'asile ont rompu les discussions avec un gouvernement qui, selon elles, n'a jamais été aussi répressif.

Dans cette tribune du Journal de Montréal [28.12] Mathieu Bock-Côté dit des propos du pape - mieux sans-doute et autrement - la même chose que nous. [Voir article précédent]. La charge du pape François en faveur de l'immigration, au soir de Noël, ne vise en fait que l'Europe. Peut-être surtout, comme on le dit, la catholique Pologne. Mais aussi la France, sans aucun doute. Gardons présent à l'esprit qu'en matière politique, en tout ce qui touche au Bien Commun de notre patrie, nous sommes - ou devrions être - seuls souverains. LFAR

Dans cette tribune du Journal de Montréal [28.12] Mathieu Bock-Côté dit des propos du pape - mieux sans-doute et autrement - la même chose que nous. [Voir article précédent]. La charge du pape François en faveur de l'immigration, au soir de Noël, ne vise en fait que l'Europe. Peut-être surtout, comme on le dit, la catholique Pologne. Mais aussi la France, sans aucun doute. Gardons présent à l'esprit qu'en matière politique, en tout ce qui touche au Bien Commun de notre patrie, nous sommes - ou devrions être - seuls souverains. LFAR

L'Observatoire de l'Europe [23.12] nous a fait connaître cette « Déclaration de Paris » que, malgré sa longueur, nous publions in extenso en raison de son importance. Elle rejoint notre propre souci d'une vraie Europe que notre opposition aux actuelles institutions européennes et à leur idéologie, ne saurait faire passer au second plan. Certes, nous aurions à discuter bien des points de cette déclaration, nombre de formulations vagues ou imprécises. Le débat est ouvert. Son inspiration d'ensemble mérite toute notre attention et sous de nombreux aspects notre approbation. Lafautearousseau

L'Observatoire de l'Europe [23.12] nous a fait connaître cette « Déclaration de Paris » que, malgré sa longueur, nous publions in extenso en raison de son importance. Elle rejoint notre propre souci d'une vraie Europe que notre opposition aux actuelles institutions européennes et à leur idéologie, ne saurait faire passer au second plan. Certes, nous aurions à discuter bien des points de cette déclaration, nombre de formulations vagues ou imprécises. Le débat est ouvert. Son inspiration d'ensemble mérite toute notre attention et sous de nombreux aspects notre approbation. Lafautearousseau