Par Edouard de Saint Blimont.

Qu’on n’imagine surtout pas que j’invite le lecteur à rejoindre la foule inepte de ceux qui réclament à corps et à cris que nous ouvrions toujours plus nos frontières, nos villes et bientôt nos maisons aux errants qui déferlent sur l’Europe, parce que nous devrions secourir indistinctement tous ces êtres humains, au motif qu’ils partagent avec nous la même humanité.

Je ne partage pas non plus le point de vue orwellien de François qui m’enjoint à retirer de mon vocabulaire le mot de « clandestins », au motif que certains mots, alors même qu’ils désignent trop précisément la réalité, doivent pour cela même ne plus être utilisés !

Mais c’est quand même d’une autre manière que nous sommes des migrants, que nous connaissons la migration perpétuelle : nous sommes en permanence appelés à changer de « lieu », nous sommes perpétuellement dans la situation instable de ceux qui n’ont plus d’ancrage, qui vivent dans l’angoisse de ne plus savoir de quoi demain sera fait et qui se disent qu’ils pourraient même tomber de Charybde en Scylla.

Nous sommes tous des migrants : je ne l’ai jamais ressenti aussi fortement que depuis qu’il nous est donné à nouveau de traverser les tempêtes électorales qui nous déposeront demain sur l’on ne sait quel rivage. Arriverons-nous sur l’île des lotophages avec Emmanuel Macron pour prendre le lotus, ce fruit si doux qu’il fait oublier aux étrangers leur patrie ? A moins que nous n’échouions sur l’île des Cyclopes en compagnie de Mélenchon pour y connaître le destin que l’on sait. Les sondeurs s’en donnent à qui mieux mieux pour agiter le spectre de toutes les résolutions possibles, nourrissant encore, si c’était nécessaire, l’angoisse chez celui qui sait que par son vote seul, il ne contrariera pas les mouvements de fond.

Nous sommes en principe habitués au jeu électoral ; la remise en cause permanente du destin politique d’une nation, d’une patrie, n’est-elle pas inhérente à la démocratie ? Dans Le pouvoir sur scènes, l’anthropologue Georges Balandier affirme même qu’en démocratie, le citoyen retrouve un certain sens de l’aventure : n’avons-nous pas là l’occasion d’introduire un peu plus de passion dans notre existence ? Mais si nous nous aventurons dans ce domaine, force est de constater que ce milieu est infiniment mouvant, la géographie des « îles » politiques qui émergent du fond de cet océan en perpétuel mouvement n’a pas encore de figure nette. Mais nous redoutons le pire.

Et pour cause : la philosophie qui inspire ces nouveaux mondes -ou devrais-je dire de ces nouveaux monstres ? - procède de la remise en cause perpétuelle des théories qui leur donnait jusqu’ici des traits repérables. Interrogée par Figarovox (11.04.2017) voici comment Chantal Mouffe, philosophe belge, marraine de Podemos et véritable inspiratrice de la démarche de Mélenchon, considère sa propre démarche philosophique :

« Je suis opposée à la philosophie normative. Les philosophes politiques ont tendance à faire de grandes élaborations pour expliquer comment le monde devrait être sans tenir compte du contexte. Pour ma part, j'essaie au contraire de fonder mes théories sur la réalité de l'époque. »

Il ne s’agit plus de s’en tenir à une certaine vision de l’homme mais d’enregistrer les grandes « migrations » intellectuelles de notre temps, qu’elle définit comme la « réalité de l’époque ».

Et la réalité de l’époque, pour elle, ce sont les mouvements sociaux qui se sont développés depuis Mai 68 : le féminisme, le mouvement écologiste, les luttes antiracistes, la lutte pour la reconnaissance des homosexuels. Ce sont des mouvements comme ceux-là, qui n’ont cessé de déstabiliser nos sociétés occidentales, auxquels Chantal Mouffe et à sa suite Jean-Luc Mélenchon, veulent reconnaître une spécificité dans la constitution d’un populisme de Gauche.

Quel nouveau monde va naître, et quelle sera notre vie demain, si ces mouvements acquièrent, au sein d’un parti, au sein d’un gouvernement, une pleine et entière légitimité ? Une chose est sûre : ainsi se dessine peu à peu, sous nos yeux horrifiés, un monde dans les traits duquel nous ne saurons plus reconnaître nos légitimes aspirations de pères, d’époux, d’êtres humains cherchant à protéger l’ordre de la civilisation, soucieux de retrouver un ordre fondé sur les principes sains d’une philosophie qui s’emploie à reconnaître la nature et l’homme comme il est, sortant des mains de son Créateur. Mais qui nous rappellera la géographie d’un monde habitable ? Dans ce monde qui dérive, qui nous indiquera le point d’ancrage qui nous fait perpétuellement défaut ?

Nous espérions jusqu’ici que ce point d’ancrage, l’autorité intellectuelle la plus haute, celle du Pape, la fournirait aux chrétiens que nous voudrions continuer à être. Mais un article savant du Professeur Giovanni Turco, reproduit dans le Courrier de Rome de novembre 2016, nous oblige à déchanter. Nous ne pouvons pas, dans le cadre de cet article, entrer dans toutes les subtilités philosophiques de l’éminent professeur italien. Nous pouvons cependant dégager quelques axes forts, assez peu faits pour nous rassurer :

Le pape considère-t-il encore que la Vérité divine, révélée par Dieu, transcende nos pauvres réalités humaines et qu’elle est comme telle une référence absolue, un point d’ancrage pour l’humanité ? Le professeur Turco rappelle ce propos du pape Bergoglio : « je ne parlerais pas, même pour les croyants, de vérité ‟absolue” dans le sens où ce qui est absolu est ce qui est détaché, ce qui est dépourvu de toute relation. Or la vérité, selon la foi chrétienne, c’est l’amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Donc la vérité est une relation ! C’est si vrai que chacun de nous la saisit, la vérité, et l’exprime à partir de soi : de son histoire et de sa culture, de la situation dans laquelle il vit, etc. Cela […] signifie qu’elle se donne à nous toujours et seulement comme un chemin et une vie. »

Cela doit-il nous étonner ? Le pape l’avait déjà déclaré dans Amoris Laetitia :

« La Parole de Dieu ne se montre pas comme une séquence des thèses abstraites, mais comme une compagne de voyage »

Nous y sommes : pour le pape, la Parole divine a une dimension elle aussi « migratoire ».

Le professeur Turco montre d’ailleurs que la vision que le pape a du Saint Esprit présente une parfaite congruence avec le reste :

« L’action même du Saint-Esprit serait qualifiable non par le contenu (ce qu’Il accomplit), mais par l’opérativité, ou mieux par la modalité opérative : « bouleverser », « remuer », « faire cheminer », étant donné qu’il y aurait en Lui de la « fantaisie » et de la « nouveauté ». Il s’agirait d’une activité non qualifiée par sa fin, mais par son devenir. En effet dans de telles actions il n’y a pas trace de finalité : on peut « remuer » pour le bien ou pour le mal, une « nouveauté » peut être fructueuse ou néfaste, on peut « cheminer » vers le meilleur ou vers le pire, de même qu’une « fantaisie » peut être innocente ou nocive. Autrement, tout « bouleversement », comme toute « nouveauté », serait nécessairement un bien. Ce qui est contredit par l’expérience la plus commune et par toute réflexion authentique. »

Le professeur n’a aucune peine à nous montrer que nous sommes sortis d’un contexte philosophique où l’on considère que la vérité est définie à partir d’une adéquation entre l’intelligence et le réel, comme Saint Thomas le postule, à un contexte proprement moderniste, défini par le philosophe Maurice Blondel où la Vérité (si ce mot signifie encore quelque chose) est l’adéquation de l’intelligence et de la vie. Ce qui permet, conclut Turco, d’attribuer au jugement de conscience, et non plus à la Vérité, un caractère absolu.

Nous sommes entrés dans un monde où s’impose comme vraie la situation concrète, où le « ce qui est comme ça », pour reprendre l’expression qu’utilise le Professeur Turco, a le dernier mot. Nous ne sommes donc toujours pas sortis de la réalité « migratoire », j’oserais même dire que nous y sommes en plein : une parole, « compagne de voyage », pour un cheminement, inspiré par un Saint Esprit fantaisiste…qui nous appelle au bouleversement…dans un moment où nous sommes menacés par le pire bouleversement de notre histoire ? Il n’y a décidément plus un domaine où nous ne soyons des migrants.

Ulysse, je pense à vous, ballotté d’une île à l’autre, empêché pendant plus de dix ans de regagner votre patrie. Mais je pense à vous aussi car vous nous montriez le chemin. Car c’est la mentalité d’Ulysse que nous devrions aspirer à retrouver, tous tant que nous sommes. Ulysse ne se trompe jamais pour identifier où sont les barbares : ces derniers ne sont pas mangeurs de pain et le vin, ils ne le connaissent pas. Il sait ce qui caractérise le civilisé, notamment son respect des dieux. Il se garde de toutes les aventures sentimentales qui réintroduisent l’être dans l’aventure migratoire : Circé lui offre l’oubli dans les aventures de la chair, il le refuse. Il refuse la divinité, l’immortalité que lui offre Calypso… prélude déjà de l’aventure transhumaniste. Ulysse c’est l’homme ancré : son fils Télémaque s’inquiète de lui, sa femme, Pénélope, lui est restée fidèle, les retrouvailles avec sa mère aux Enfers et son père au palais, complètent l’image d’un bon fils. C’est aussi un bon roi que ses sujets veulent retrouver, comme le porcher Eumée.

Quel Ulysse aura demain le cran, le courage, et pour tout dire le génie de nous ancrer sur le socle qui nous préserve de devenir des migrants perpétuels ? •

Le discours que Donald Trump devait prononcer à Ryad, dimanche, était attendu avec perplexité par beaucoup.

Le discours que Donald Trump devait prononcer à Ryad, dimanche, était attendu avec perplexité par beaucoup.

Pour la première fois depuis le début de la guerre en Syrie, l'armée américaine a frappé l'armée syrienne.

Pour la première fois depuis le début de la guerre en Syrie, l'armée américaine a frappé l'armée syrienne.

Les articles et vidéos que nous avons publiés dès après les frappes américaines en Syrie [Eric Zemmour et Mathieu Slama], ont suscité des commentaires fort intéressants dans les colonnes de Lafautearousseau. Antiquus partage en quelque sorte la perplexité initiale de Zemmour.

Les articles et vidéos que nous avons publiés dès après les frappes américaines en Syrie [Eric Zemmour et Mathieu Slama], ont suscité des commentaires fort intéressants dans les colonnes de Lafautearousseau. Antiquus partage en quelque sorte la perplexité initiale de Zemmour.

Pour la première fois depuis son intronisation, Trump a trahi ses promesses de campagne. Les échecs successifs du « muslim ban » et de la réforme de l'Obamacare étaient le fait des juges et du Congrès et non d'une quelconque trahison de ses électeurs. En revanche, son attaque soudaine visant des bases militaires syriennes est le résultat de sa propre volonté. Voici comment Trump a conclu sa déclaration après l'attaque : « Nous espérons que tant que l'Amérique se dressera en défense de la justice, la paix et l'harmonie finiront par prévaloir ». Conclusion qui succédait à un appel à toutes les « nations civilisées » à s'unir contre Assad.

Pour la première fois depuis son intronisation, Trump a trahi ses promesses de campagne. Les échecs successifs du « muslim ban » et de la réforme de l'Obamacare étaient le fait des juges et du Congrès et non d'une quelconque trahison de ses électeurs. En revanche, son attaque soudaine visant des bases militaires syriennes est le résultat de sa propre volonté. Voici comment Trump a conclu sa déclaration après l'attaque : « Nous espérons que tant que l'Amérique se dressera en défense de la justice, la paix et l'harmonie finiront par prévaloir ». Conclusion qui succédait à un appel à toutes les « nations civilisées » à s'unir contre Assad.

Des années avant que le mouvement des mollahs ne chasse d’Iran la dynastie nationale des Pahlavi, le roi Hassan II avait conseillé au chah Mohamed-Réza de ménager traditions et susceptibilités musulmanes dans sa vaste entreprise de modernisation de l’Empire perse islamisé.

Des années avant que le mouvement des mollahs ne chasse d’Iran la dynastie nationale des Pahlavi, le roi Hassan II avait conseillé au chah Mohamed-Réza de ménager traditions et susceptibilités musulmanes dans sa vaste entreprise de modernisation de l’Empire perse islamisé.

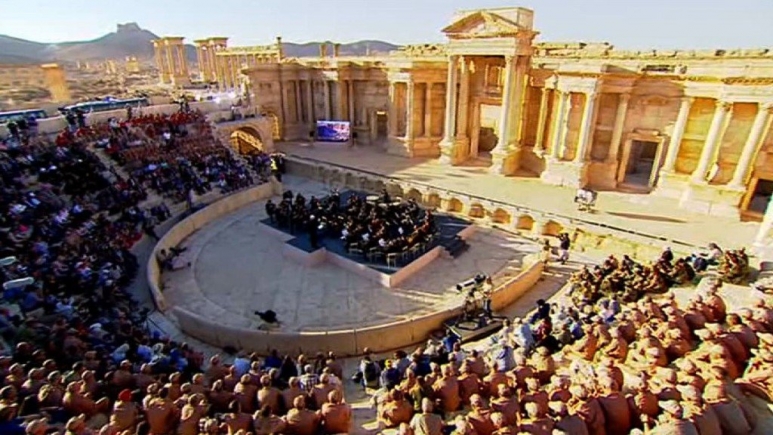

Il y a quelques semaines nous nous interrogions sur le fait de savoir qui entrerait le premier dans Al Bab entre l'armée turque et l'armée syrienne. Un compromis a été trouvé sous le contrôle de la Russie et ce sont donc les Turcs qui ont libéré cette ville de l'Etat islamique (non sans mal d'ailleurs malgré le peu de combattants islamistes restés sur place).

Il y a quelques semaines nous nous interrogions sur le fait de savoir qui entrerait le premier dans Al Bab entre l'armée turque et l'armée syrienne. Un compromis a été trouvé sous le contrôle de la Russie et ce sont donc les Turcs qui ont libéré cette ville de l'Etat islamique (non sans mal d'ailleurs malgré le peu de combattants islamistes restés sur place).

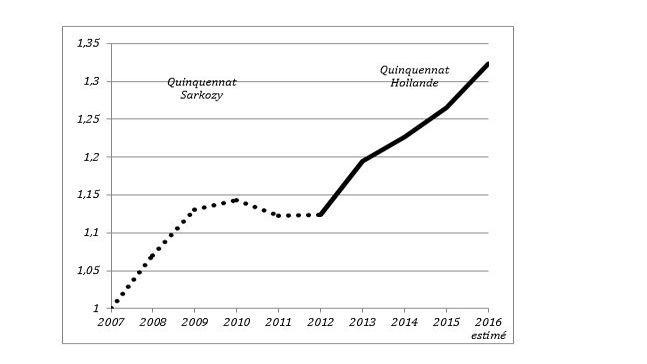

Son pays non plus pour M. Trump qui rappelle que « les échanges internationaux sont un jeu à somme nulle dont les Etats-Unis ont été les grands perdants ». Le grand gagnant en Europe est l’Allemagne, les autres pays de l’Union étant bien incapables de faire autrement que de suivre, y compris à leur détriment. M. Perri, ancien journaliste devenu chef d’entreprise, répète volontiers que, tout étant affaire de bonne gestion, il est bien naturel que les excédents allemands ne cessent de s’accroître. Raisonnement d’économiste pour qui le facteur humain reste secondaire.

Son pays non plus pour M. Trump qui rappelle que « les échanges internationaux sont un jeu à somme nulle dont les Etats-Unis ont été les grands perdants ». Le grand gagnant en Europe est l’Allemagne, les autres pays de l’Union étant bien incapables de faire autrement que de suivre, y compris à leur détriment. M. Perri, ancien journaliste devenu chef d’entreprise, répète volontiers que, tout étant affaire de bonne gestion, il est bien naturel que les excédents allemands ne cessent de s’accroître. Raisonnement d’économiste pour qui le facteur humain reste secondaire.