Retour sur le dernier livre de Pierre Manent : apprendre à vivre avec l'islam ?

Nul ne conteste la qualité, l'intelligence des travaux de Pierre Manent. Nous en traiterons avec respect. Toutefois son dernier petit livre, Situation de la France, soulève, comme il l'avait lui-même prévu, de nombreuses et fortes réserves. La courte recension qu'en a fait Anne Bernet, publiée dans Lafautearousseau le 8 novembre dernier, a été suivie de substantiels commentaires, desquels nous dégageons celui de Jean-Louis Faure qui a été, à juste titre, qualifié de remarquable et réjouissant de lucidité. Qu'en pensons-nous, nous-mêmes ? Comme nombre d'intellectuels catholiques, avec différentes nuances (Frédéric Rouvillois, François Huguenin...), Pierre Manent tente ce qui nous apparaît comme une improbable et périlleuse conciliation entre identité française et accueil de l'Islam. Y croit-il vraiment lui-même ? En tout cas, il ne (se) cache pas la difficulté de l'entreprise, cette sorte de ligne idéale qu'il définit et qu'il propose. « ... Dans un pays de marque chrétienne… c’est un chef d’œuvre d’imagination et de modération qu’il est demandé aux uns et aux autres de réaliser … c’est cette opération suprêmement délicate que nous avons à conduire ensemble … ». Nous craignons simplement que la recherche d'un idéal si improbable fasse surtout courir au pays un risque supplémentaire, n'accrédite des illusions sans lendemain mais non sans conséquences et n'affaiblisse notre volonté identitaire. Dirons simplement que nous partageons sur l'essentiel l'analyse de Jean-Louis Faure, reproduite ci-après. LFAR

Le commentaire de Jean-Louis Faure

Donc Mme Bernet est tombée sous le charme. Une phrase pour dire qu’il n’existe pas encore de peson pour mesurer l’intelligence …

Ce que je lis chez Pierre Manent :

L’explication-valise d’une Europe intellectuellement diminuée par l’assassinat industriel des juifs. Ce qui est à peine excusable chez le pseudo historien Paxton au café du commerce, est inacceptable sous la plume d’un grand historien des idées politiques tel que Manent. L’assassinat industriel de populations fut une méthode de gouvernance du léninisme et du stalinisme, dans des proportions jamais vues dans l’Histoire, sauf en Vendée sous la terreur jacobine (voir Nicolas Werth, « la route de Kolyma » ; et « l’ivrogne et la marchande de fleurs »).

La colonne vertébrale de ce petit travail est toute dans cette remarque: « … nous observons l’extension et la consolidation du domaine des mœurs musulmanes plutôt que son rétrécissement ou son attiédissement dans notre pays. Ce fait social est aussi le fait politique majeur que nous avons à prendre en compte. Le prendre en compte, c’est d’abord consentir à admettre que sur ce fait nous n’avons que très peu de pouvoir. Nos concitoyens musulmans sont désormais trop nombreux, l’islam a trop d’autorité, et la République, ou la France, ou l’Europe trop peu d’autorité pour qu’il en soit autrement. Je soutiens donc que notre régime doit céder, et accepter franchement leurs moeurs puisque les musulmans sont nos concitoyens. Nous n’avons pas posé de conditions à leur installation, ils ne les ont donc pas enfreintes … ».

Tout est dit, À HURLER. « … compromis avec les musulmans français en vue de leur intégration complète dans notre société politique … ». Comment peut on se bercer d’une telle utopie ? De Lois, point de mention. Quant à appeler les catholiques à l’aide, c’est un gag que malheureusement plusieurs évêques dispensent volontiers.

Intérêt de cet opuscule ? Alimenter un débat lâchement passé sous le tapis par un personnel politique qui a trahi sa mission, représenter le peuple.

Michèle Tribalat a longuement détaillé pourquoi l’intégration à la française est un échec. Les musulmans n’ont que faire du respect des lois, tout en s’enfermant dans leur communauté par un réflexe endogame. Partant, tout parallèle avec un Français de souche est une pure provocation, comme les musulmans en usent dans un État faible, devenu évanescent. Ceux qui préfèrent se coucher ne manquent pas, et n’ont jamais manqué, hélas, parmi nos évêques. La dhimitude a de beaux jours devant elle.

Quant à la raison au pays de l’islam, le pape Benoit XVI a dit à Ratisbonne ce qu’il fallait en penser. Manent cultive la posture intellectuelle de l’école de Raymond Aron, merveilleuse pour passer des diplômes de philosophie mais souvent loin du réel. C’est le cas ici. Le summum de l’obscurantisme est quand la discussion sur le sujet dérape en opposition droite – gauche. Comme s’il s’agissait d’une question politique. En dernière analyse, c’est le ressenti du peuple qui s’impose, ce fut toujours le cas dans l’Histoire.

Pierre Manent écrit dans le cadre de sa fonction, analyse philosophique de la politique et de la société. Pure théorie donc, qui a un intérêt intellectuel patent, indéniable. Mais totalement coupé de la réalité, avec une construction de ce que pourraient être les temps futurs. C’est charmant mais réservé à ses agrégatifs.

Je persiste à croire et à savoir que l’on ne négocie pas avec l’islam. Ce corpus n’est pas intégrable dans la liturgie judéo-chrétienne de l’Europe. En suivant Manent nous partons vers des contresens qui vont nous couter cher. Dans une conférence récente, Bernard Lugan mettait en garde contre le contresens autour du mot «réforme». Chez les adeptes de l’islam, il s’agit d’un retour à la pureté des textes du Coran, des hadiths, et non d’une remise en cause comme purent la conduire Luther et Calvin. Manent n’est pas orientaliste.

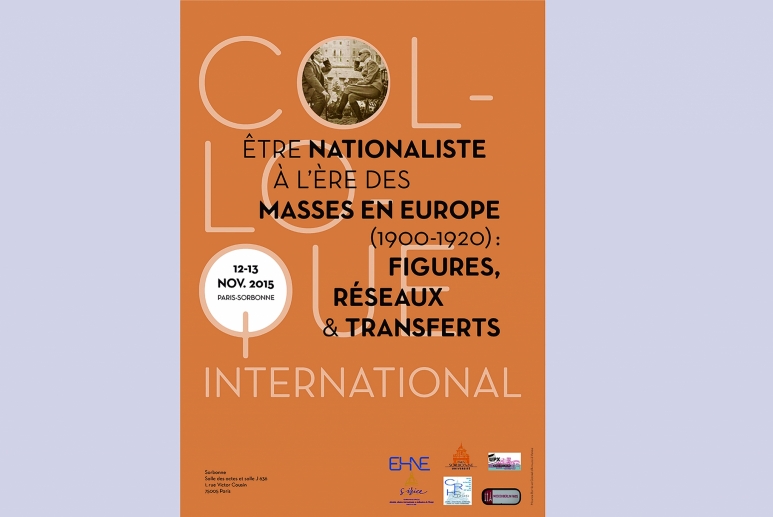

Quant à la laïcité est il nécessaire de revenir sur le sujet ? Les analyses sur ce que fut cette démarche strictement française et strictement politique, sont copieuses, didactiques et complètes. Rien à ajouter aujourd’hui, sinon que la situation de 1900 était sans rapport avec celle des années 2000 …

Le Figaro des 13 et 14 octobre nous a proposé en deux parties un échange de haute tenue entre Manent et Finkielkraut. A l’instar de plusieurs autres critiques de ce petit travail AF pointe plusieurs assertions totalement inacceptables. A vrai dire on termine ces 170 pages en ressortant frustrés, l’impression d’être trompés sur la marchandise. Manent use (et abuse ?) de sa position de grand intellectuel français reconnu de l’école de Raymond Aron pour embrasser beaucoup de notions tel un inventaire à la Prévert en trop peu de pages, sous le titre ambitieux «Situation de la France». Avec selon nous de nombreuses approximations, sinon erreurs. Mais le plus sidérant est de parler de l’islam en Europe et en France tout au long du livre, sans jamais venir à ce qu’est l’islam. Son histoire, son corpus, ses dogmes, son organisation, et en définitive le totalitarisme consubstantiel à cette doctrine. Il revient à plusieurs reprises sur la séparation de César et de Dieu, en oubliant que cette préoccupation est très ancienne dans l’histoire de l’Humanité. L’illumination du Gautama Boudha, 500 ans avant notre ère fut d’écarter les Bramanes de la gestion de la cité. Ce conflit permanent entre deux des trois fonctions identifiées par Dumézil se régla autant dans un calme relatif (cas du boudhisme) que par le feu et le fer. Il ne se pose pas en islam car la doctrine religieuse dirige toute la société, sa structure, sa morale, ses tribunaux, la cellule familiale, l’obligation du patronyme. Et donc disserter sur l’islam en France sans convoquer dans la discussion, le principal intéressé est surréaliste.

Les dizaines d’ouvrages d’exégètes sur la nature de la doctrine rendent vaine la tentative de l’assimiler. C’est l’islam qui donne le tempo et qui à terme règnera en maitre. Naïveté ou dangereuse rêverie ? Ce sont nos églises que l’on démolit, et c’est Boubakeur qui réclame 2.000 mosquées. C’est la totalité du corps médical qui est confronté au mépris de la Loi et de l’hygiène. C’est la provocation permanente qui s’est installé dans l’éducation dite nationale, c’est le Code Civil qui est en permanence foulé aux pieds. C’est une société en totale régression qui prospère désormais sous nos yeux. Nous partageons la réserve de Manent sur la laïcité, et l’évidence de son inutilité. Notion « à la française » qui n’a aucune signification dans aucun autre pays, et dont les fondements avaient éventuellement un sens à la fin du XIXème siècle au Palais Bourbon. Imagine-t-on aujourd’hui la lettre de Jules Ferry aux instituteurs ? Dans un débat organisé par Finkielkraut chez France Culture, la réponse que firent les deux invités, d’abord Jacques Julliard, ensuite Dominique Reynié, est un modèle du genre. Pas une seule fois le mot islam ou musulman n’est prononcé tout au long de leur absconse logorrhée.

A vrai dire, cette lecture inspire les pires inquiétudes. Dans une première partie Pierre Manent décrit la rencontre entre un pays faible et l’islam fort. Une langue riche mais compliquée pour nous parler d’un islam rigoriste et dominateur, ce que savent tous les orientalistes. Les ouvrages savants sur l’islam ne manquent pas dans les bibliothèques françaises.. Où l’on y découvre très vite que les cinq piliers (jamais cités) ne se discutent pas. Et plus loin Pierre Manent poursuit, toujours dans une langue tarabiscotée pour nous dire que la laïcité ne règle rien, ce que sait tout orientaliste ayant vécu en pays arabo-musulman, dès lors que religion et séculier sont indissociables, et que la première dirige le second.

Nous partageons son analyse que cette religion très sectaire (c’est moi qui le dis) s’implante dans une Europe qui est devenue un désert spirituel, et la France en particulier. Pierre manent nous décrit une 3ème République comme un état fort, mais à aucun moment ne fait mention de la Loi et du Droit. Ne regarder la place de l’islam dans notre société que sous un angle philosophique ou sociologique sans évoquer l’obligation d’entrer dans le corps des Lois, nous expose au minimum à un développement séparé, à supposer que les autochtones, les Français de souche, l’acceptent. Loin de l’assimilation, plutôt une vague intégration (la nuance est faite par Michèle Tribalat). Dans une incantation qui nous laisse sans voix, Manent termine par « … Trouver leur place dans un pays de marque chrétienne … c’est un chef d’œuvre d’imagination et de modération qu’il est demandé aux uns et aux autres de réaliser … c’est cette opération suprêmement délicate que nous avons à conduire ensemble … ».

Ce qui s’appelle rêver éveillés ! •

Quelques liens critiques sur le travail de Pierre Manent

http://www.wukali.com/Situation-de-la-France-l-essai-non-marque-de-Pierre-Manent-2235#.Vhk0c_-hfIU

http://www.slate.fr/story/107855/compromis-musulmans-france-manent

Et une analyse du livre très intéressante, car simple et claire de Pierre Le Vigan publiée dans Polemia.

Isabelle Marchandier : Dans sa chronique du Figaro de la semaine dernière, Éric Zemmour vous accuse de vouloir "déconstruire une République qui n'existe plus" et ce faisant de "mettre une claque à votre grand-mère"…Que lui répondez-vous ?

Isabelle Marchandier : Dans sa chronique du Figaro de la semaine dernière, Éric Zemmour vous accuse de vouloir "déconstruire une République qui n'existe plus" et ce faisant de "mettre une claque à votre grand-mère"…Que lui répondez-vous ?

« Le 11 novembre 1918, ce fut l'armistice de la Grande Guerre, attirée sur nous par le désarmement, l'incurie démocratique et l'aveuglement de tous les gouvernements de la République, auxquels cette terrible épreuve, du reste, n'a pas servi.

« Le 11 novembre 1918, ce fut l'armistice de la Grande Guerre, attirée sur nous par le désarmement, l'incurie démocratique et l'aveuglement de tous les gouvernements de la République, auxquels cette terrible épreuve, du reste, n'a pas servi.

La démographie est une science éminemment politique, et cela est encore démontré par le cas français, aujourd’hui évoqué par Le Parisien-Aujourd’hui, sous le titre peu rassurant « La France en panne de naissances » : « Jamais depuis 1999 on n’avait fait aussi peu de bébés les neuf premiers mois d’une année. Près de 16 000 manquent à l’appel », soit une baisse de presque 3 % par rapport à l’an dernier (environ 2,75 %), ce qui est considérable, même s’il faut être prudent sur la suite, l’année n’étant pas terminée. Mais il y a peu de chances (sauf miracle) que la tendance actuelle s’inverse, malheureusement.

La démographie est une science éminemment politique, et cela est encore démontré par le cas français, aujourd’hui évoqué par Le Parisien-Aujourd’hui, sous le titre peu rassurant « La France en panne de naissances » : « Jamais depuis 1999 on n’avait fait aussi peu de bébés les neuf premiers mois d’une année. Près de 16 000 manquent à l’appel », soit une baisse de presque 3 % par rapport à l’an dernier (environ 2,75 %), ce qui est considérable, même s’il faut être prudent sur la suite, l’année n’étant pas terminée. Mais il y a peu de chances (sauf miracle) que la tendance actuelle s’inverse, malheureusement.

L’Europe est formidable. On le sait, mais il convient de ne pas l’oublier pour garder intactes sa capacité à prendre du recul et celle, non moins nécessaire, à résister au panurgisme.

L’Europe est formidable. On le sait, mais il convient de ne pas l’oublier pour garder intactes sa capacité à prendre du recul et celle, non moins nécessaire, à résister au panurgisme.

Angela Merkel est en train de payer cher son excès d’empathie de septembre pour les migrants clandestins, puis sa volte-face un mois plus tard, et sa visite controversée au premier ministre turc, Recep Tayyip Erdogan, le 18 octobre, à Istanbul. L’accueil des migrants fait de plus en plus débat en Allemagne. En découvrant l’ampleur du flux migratoire attendu dans leur pays — jusqu’à 1,5 million de réfugiés seront accueillis —, l’opinion allemande se retourne. Le succès des manifestations anti-immigrés à Dresde, chaque lundi soir, et la poussée dans les sondages des libéraux populistes du mouvement Alternative pour l’Allemagne illustrent ce retour à la réalité. La cote de popularité de la chancelière est à son plus bas niveau en plus de trois ans.

Angela Merkel est en train de payer cher son excès d’empathie de septembre pour les migrants clandestins, puis sa volte-face un mois plus tard, et sa visite controversée au premier ministre turc, Recep Tayyip Erdogan, le 18 octobre, à Istanbul. L’accueil des migrants fait de plus en plus débat en Allemagne. En découvrant l’ampleur du flux migratoire attendu dans leur pays — jusqu’à 1,5 million de réfugiés seront accueillis —, l’opinion allemande se retourne. Le succès des manifestations anti-immigrés à Dresde, chaque lundi soir, et la poussée dans les sondages des libéraux populistes du mouvement Alternative pour l’Allemagne illustrent ce retour à la réalité. La cote de popularité de la chancelière est à son plus bas niveau en plus de trois ans.

La première est le rejet, par la majorité des peuples, du système économique. L’effondrement des valeurs morales, conforté par la mondialisation, a fini par faire du capitalisme une voyoucratie sans précédent. Les gens en ont marre de la clique qui s’en met plein les poches alors qu’ils ont de plus en plus de mal à boucler leurs fins de mois. D’être les victimes de la précarité de l’emploi ! D’être considérés au travail comme le dernier des chiens ! D’être de plus en plus trompés sur la qualité des produits qu’ils achètent !

La première est le rejet, par la majorité des peuples, du système économique. L’effondrement des valeurs morales, conforté par la mondialisation, a fini par faire du capitalisme une voyoucratie sans précédent. Les gens en ont marre de la clique qui s’en met plein les poches alors qu’ils ont de plus en plus de mal à boucler leurs fins de mois. D’être les victimes de la précarité de l’emploi ! D’être considérés au travail comme le dernier des chiens ! D’être de plus en plus trompés sur la qualité des produits qu’ils achètent !