Hilaire de Crémiers, directeur de Politique magazine, donne son analyse sur les évènements dramatiques que la France vient de subir.

La guerre est là, devant nous. Politique magazine l’a déjà écrit à plusieurs reprises. Cette guerre nous est faite sans déclaration préalable et par tous les moyens dont le terrorisme n’est qu’un des multiples aspects. Les attentats de Paris sont des actes de guerre, a constaté le chef de l’État qui est aussi le chef des Armées. François Hollande a décrété l’état d’urgence et en a demandé la prolongation sur trois mois. Il a réuni l’ensemble de la représentation nationale en congrès à cet effet, pour souligner la gravité de l’heure, appeler au rassemblement de la nation et définir les impératifs de la sécurité de la France en précisant les mesures qui s’imposent. Le Premier ministre, de son côté, parle maintenant avec une extrême fermeté de l’éradication du terrorisme et, en conséquence, de la répression de l’islamisme radical qui l’alimente. Il invoque, lui aussi, l’union nationale nécessaire dans des circonstances aussi dramatiques.

La guerre est là, devant nous. Politique magazine l’a déjà écrit à plusieurs reprises. Cette guerre nous est faite sans déclaration préalable et par tous les moyens dont le terrorisme n’est qu’un des multiples aspects. Les attentats de Paris sont des actes de guerre, a constaté le chef de l’État qui est aussi le chef des Armées. François Hollande a décrété l’état d’urgence et en a demandé la prolongation sur trois mois. Il a réuni l’ensemble de la représentation nationale en congrès à cet effet, pour souligner la gravité de l’heure, appeler au rassemblement de la nation et définir les impératifs de la sécurité de la France en précisant les mesures qui s’imposent. Le Premier ministre, de son côté, parle maintenant avec une extrême fermeté de l’éradication du terrorisme et, en conséquence, de la répression de l’islamisme radical qui l’alimente. Il invoque, lui aussi, l’union nationale nécessaire dans des circonstances aussi dramatiques.

Situation alarmante

La situation, en effet, est alarmante. La France est engagée à l’extérieur sur plusieurs fronts, en Afrique, au Moyen-Orient. Elle se trouve aussi partie prenante dans le dispositif en Méditerranée pour faire face à l’intarissable flux migratoire et elle s’est engagée dans l’accueil des migrants innombrables qui arrivent sans discontinuer de Syrie, de Turquie et, d’une manière générale, du sud-est de l’Europe.

Et voilà que s’ouvre un front intérieur que les responsables politiques commencent seulement à entrevoir. Les mises en garde des services spécialisés et des autorités militaires n’avaient pas manqué ni de nombreuses alertes au cours de ces dernières années.

Ce front intérieur face à un ennemi de l’intérieur constitué en ce qui s’appelle communément « une cinquième colonne », exigera, à cause de son indétermination fondamentale, beaucoup d’hommes, beaucoup de moyens et d’efforts, beaucoup de dépenses aussi, sans garantie aucune, en raison du pourrissement prévisible de la situation et surtout en raison du mode opératoire du terrorisme islamique. Ce qui n’était qu’actes individuels devient actes collectifs dont la logique suppose la répétition et la coordination. Leur fréquence et leur violence ne cesseront d’augmenter.

Que faire contre l’horreur terrifiante d’attentats frappant les citoyens au hasard et, pourtant, en tant qu’actes, méticuleusement voulus, programmés, préparés, conceptualisés, réalisés par des hommes fanatisés et déterminés ? L’atrocité y est conçue comme une perfection de l’acte ! Il faut donc comprendre que le terrorisme répond à une stratégie, constitue en lui-même un but de guerre ; il se relie à une vision militaire de l’islamisme ; l’armée djihadiste, les armées même puisqu’elles sont nombreuses et souvent s’entretuent, mènent leur combat sous toutes les formes, sur tous les fronts, par tous les moyens, en territoires qui relèvent de l’islam, comme en territoires extérieurs à conquérir. La conception est globale, religieuse, politique, militaire ; cette conception même se prétend un État – mais quel État ? – un califat qui a vocation à dominer le monde et à y imposer sa loi.

Nul ne sait au juste ce que c’est que cet État, ni qui se cache sous ce nom, ni ce qu’il représente, ni de quoi il vit et comment il vit. Très peu de nos responsables politiques ont compris cet aspect des choses. Ils se croyaient couverts par leur laïcité qui ne fut jamais en son temps et encore maintenant qu’une machine de guerre contre le catholicisme français et qui n’est qu’un vide, une prétendue neutralité gentille, face à l’islam, c’est-à-dire une absence totale de réponse.

Des mesures insuffisantes

Autre inquiétude : c’est qu’il apparaît clairement que ce genre d’ennemis est maintenant chez nous partout. Ils surgissent de territoires dont il est vain d’affirmer qu’ils sont contrôlés, les fameux « territoires perdus » de la République. Là aussi les responsables politiques feignaient de les ignorer.

Des banlieues entières, aujourd’hui des quartiers de villes échappent pratiquement à l’autorité de l’État, en France, en Belgique et, en fait, pratiquement dans toute l’Union européenne. Les armes s’y entassent ; les gens s’y radicalisent ; le banditisme y fait la loi : tous ces symptômes de gangrène sociale sont liés ; les prisons sont des lieux de radicalisation. L’Europe de Schengen a créé un espace où les brigands et les terroristes armés peuvent circuler pratiquement en toute impunité et de là partir en Syrie ou ailleurs pour en revenir en choisissant les moyens de leur départ et de leur rentrée.

Les mesures dictées par François Hollande sont toutes dans le quantitatif, certes, sans doute, nécessaires, mais insuffisantes devant la menace multiforme. Plus de gendarmes, plus de policiers, plus de juges et des militaires encore plus présents ne sont que des ripostes mais ne constituent pas une réponse de fond à la question. Pas plus que la multiplication des bombardements par l’aviation française.

Nous ne sommes qu’au début d’un processus qui n’ira qu’en s’amplifiant et d’autant plus que les réponses qui seront apportées seront d’abord en discours, en attitudes prises sous le coup de l’émotion et avec des visées politiciennes et des arrière-pensées inavouables. Le politicien joue de tout, y compris de la peur. Chacun fera son affaire des événements, à sa manière et pour son compte ; le soupçon parfaitement compréhensible en pèsera sur les autorités en place. Affreux à dire, mais, hélas, terriblement réaliste.

Manque de compréhension

Ceux qui se souviennent encore de la guerre d’Algérie – il y a beaucoup de ressemblances – comprennent parfaitement cette logique de guerre civile qui s’enclenchent inéluctablement. A l’époque de l’Algérie française, l’État français par la voix de ses ministres – dont François Mitterrand – avait assuré, répété que jamais, au grand jamais, la République ne céderait au terrorisme. Or, non seulement elle a cédé, mais elle s’est déshonorée puisqu’elle a livré les musulmans fidèles à la France à leurs adversaires et tortionnaires, ce qui fut un crime contre l’humanité.

La parole de la République n’est plus fiable et, les premiers à le savoir, ce sont malheureusement les Français musulmans. N’oublions pas que le gouvernement républicain de l’époque avait envoyé l’armée dans ces territoires qui relevaient de la souveraineté française, qu’il avait mobilisé le contingent ; c’était des socialistes qui étaient au pouvoir ; ils décrétaient l’état d’urgence. Comme aujourd’hui. Aujourd’hui, c’est en métropole ! François Hollande envisagerait de rappeler des réservistes en forme de garde nationale. Ce fut fait en Algérie avec les unités territoriales. Rien de nouveau.

Les responsables politiques ont la chance d’avoir encore des services relevant des fonctions régaliennes de l’État qui fonctionnent bien et, pour certains, excellemment, avec des moyens pourtant trop limités. Ces services font leur travail. Mais déjà tout ce que l’on sait des enquêtes révèle des défaillances internes à l’État : sous prétexte de justice, de lois, de considérations humanistes, voire de politique pénale, les bandits, les assassins, les terroristes échappent à la répression nécessaire, tandis que les honnêtes citoyens sont harcelés de contrôles. Les impératifs de l’ordre et, aujourd’hui, de la guerre sont occultés, systématiquement bafoués. A tel point que les forces de l’ordre en son dégoûtés.

Il ne s’agit pas de revenir sur l’état de droit, ni même d’en rajouter dans les mesures d’exception. Une réforme constitutionnelle supplémentaire telle que l’a proposée François Hollande n’apportera rien. Ce qui existe aujourd’hui suffit amplement. Il s’agit de savoir ce que l’on veut. Et la seule vraie question est de savoir si le régime sait lui-même ce qu’il veut. Sur le moment, de beaux discours sont prononcés, des postures martiales sont affichées, des décisions sont prises ; mais aucune politique de fond, aucune stratégie proprement française ne se dégage.

Il est évident que la politique intérieure et la politique extérieure doivent être coordonnées intelligemment et s’aligner sur les mêmes nécessités. Il a fallu une tuerie pour que l’Exécutif s’en rende compte ! Poutine combat les mêmes ennemis que nous. Il se dit de plus en plus que Laurent Fabius fut le plus calamiteux des ministres des Affaires étrangères. Il est temps de s’en apercevoir.

De terribles contradictions

Mais que dire de nos politiques pénales, de nos politiques migratoires, de l’ordre intérieur constamment remis en cause, de l’Éducation dite nationale, de nos politiques familiales ? Le souci premier de nos gouvernants ne fut que de détruire tout ce qui constituait la France, son histoire, ses frontières, ses familles, ses entreprises. Le chef de l’État semble aujourd’hui prendre conscience que les frontières sont utiles et même nécessaires. Espérons que dans son esprit cette conscience ne soit pas que temporaire.

Que penser de nos manières d’envisager d’intéresser à la France toute une jeunesse abandonnée, quand, partout et toujours, l’État lui-même ne lui apprend qu’à la mépriser. Croit-on qu’on les attachera à la République en leur enseignant le rejet de l’histoire de France, en culpabilisant la France et les Français à longueur de temps ? La République n’est-elle pas née du sang jailli d’une tête coupée, de milliers de têtes coupées et d’une terreur organisée jusqu’au génocide ? N’est-ce pas là qu’elle prétend puiser sa légitimité ? Le monde entier le sait. Les Pol Pot, les Ho Chi Minh, les chefs du FLN avaient appris leur leçon chez nous ! Lénine et Staline y ont vu leur archétype, les terroristes du monde entier un exemple. Où est l’esprit national, la volonté de défense, l’intelligence de l’avenir ?

Il ne faudrait pas que la réponse du moment ne soit faite que pour l’électeur, justement terrifié. Et comment ne pas penser que le politicien, habitué à jouer de tout, ne jouera pas aussi de la peur ? Mais la peur n’est pas bonne conseillère. Les élections vont venir où tous les responsables politiques sont impliqués avec leurs petites tactiques à courtes vues. Il est impossible de construire une politique française sur de telles bases. Tout sera sujet non seulement à discussions, mais à controverses et à oppositions systématiques. Dans un climat délétère, les luttes partisanes peuvent allumer des incendies et déboucher, dans le pays, sur les pires violences. Les organisations terroristes auront beau jeu. Surtout si la France, ce qui est probable, retraverse une crise financière et budgétaire aggravant encore la crise économique et politique.

La vérité est que personne en France ne maîtrise la situation. Parler d’unité nationale, c’est bien, mais où est l’unité de pensée, de vision, de décision, de contrôle ? Nos élections présidentielles seront un capharnaüm sans nom. Le pays en sortira divisé plus que jamais et vraisemblablement ingouvernable. Or l’ennemi connaît cette faiblesse essentielle et il n’est pas douteux qu’il en usera.

Il vient un temps où les sociétés pour survivre doivent se donner des institutions adaptées. La vraie réforme est à faire à ce niveau. •

Hilaire de Crémiers

Beyrouth-sur-Seine : avec leur générosité imbécile pour toute la misère du monde, leur géopolitique du Bien et du Mal et leur fausse diplomatie des droits de l’homme, leur « Padamalgam » pour toute morale pratique, leur « France ouverte » et leur multiculturalisme comme horizon indépassable de l’humanité, leur « république de la diversité », leurs « chances pour la France », leur société inclusive, ils sont comblés. Faire France, comme ils disaient ! Engagez-vous, rengagez-vous dans le camp de la mondialisation heureuse. La France est devenue un village festif.

Beyrouth-sur-Seine : avec leur générosité imbécile pour toute la misère du monde, leur géopolitique du Bien et du Mal et leur fausse diplomatie des droits de l’homme, leur « Padamalgam » pour toute morale pratique, leur « France ouverte » et leur multiculturalisme comme horizon indépassable de l’humanité, leur « république de la diversité », leurs « chances pour la France », leur société inclusive, ils sont comblés. Faire France, comme ils disaient ! Engagez-vous, rengagez-vous dans le camp de la mondialisation heureuse. La France est devenue un village festif.

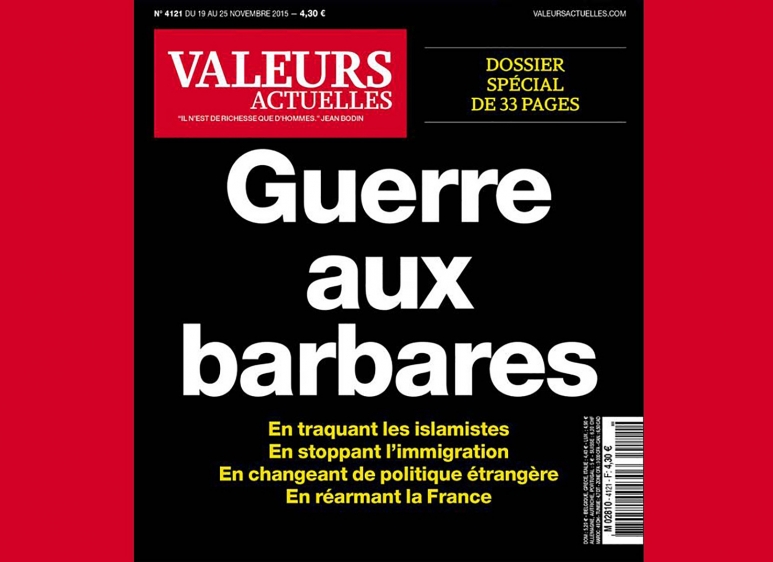

Il y a pire que nos ennemis terroristes : le reniement de soi. C’est en sachant pourquoi nous nous battons que vous vaincrons les barbares.

Il y a pire que nos ennemis terroristes : le reniement de soi. C’est en sachant pourquoi nous nous battons que vous vaincrons les barbares.

« Attentats à Paris : l’un des kamikazes tenait un “coffee shop” à Bruxelles » (20 minutes). « Ismaël Omar Mostefaï, l’un des kamikazes français du Bataclan » (le Monde). « Attentats de Paris : un des kamikazes venait de louer un appartement à Bobigny » (le Parisien). « Attentats de Paris : qui sont les kamikazes identifiés ? » (RFI). « Le mystère du comportement des kamikazes au Stade de France » (Huffington Post). « Attaques de Paris : qui sont les kamikazes, quels complices éventuels ? » (Le Point).

« Attentats à Paris : l’un des kamikazes tenait un “coffee shop” à Bruxelles » (20 minutes). « Ismaël Omar Mostefaï, l’un des kamikazes français du Bataclan » (le Monde). « Attentats de Paris : un des kamikazes venait de louer un appartement à Bobigny » (le Parisien). « Attentats de Paris : qui sont les kamikazes identifiés ? » (RFI). « Le mystère du comportement des kamikazes au Stade de France » (Huffington Post). « Attaques de Paris : qui sont les kamikazes, quels complices éventuels ? » (Le Point).

La guerre est là, devant nous. Politique magazine l’a déjà écrit à plusieurs reprises. Cette guerre nous est faite sans déclaration préalable et par tous les moyens dont le terrorisme n’est qu’un des multiples aspects. Les attentats de Paris sont des actes de guerre, a constaté le chef de l’État qui est aussi le chef des Armées. François Hollande a décrété l’état d’urgence et en a demandé la prolongation sur trois mois. Il a réuni l’ensemble de la représentation nationale en congrès à cet effet, pour souligner la gravité de l’heure, appeler au rassemblement de la nation et définir les impératifs de la sécurité de la France en précisant les mesures qui s’imposent. Le Premier ministre, de son côté, parle maintenant avec une extrême fermeté de l’éradication du terrorisme et, en conséquence, de la répression de l’islamisme radical qui l’alimente. Il invoque, lui aussi, l’union nationale nécessaire dans des circonstances aussi dramatiques.

La guerre est là, devant nous. Politique magazine l’a déjà écrit à plusieurs reprises. Cette guerre nous est faite sans déclaration préalable et par tous les moyens dont le terrorisme n’est qu’un des multiples aspects. Les attentats de Paris sont des actes de guerre, a constaté le chef de l’État qui est aussi le chef des Armées. François Hollande a décrété l’état d’urgence et en a demandé la prolongation sur trois mois. Il a réuni l’ensemble de la représentation nationale en congrès à cet effet, pour souligner la gravité de l’heure, appeler au rassemblement de la nation et définir les impératifs de la sécurité de la France en précisant les mesures qui s’imposent. Le Premier ministre, de son côté, parle maintenant avec une extrême fermeté de l’éradication du terrorisme et, en conséquence, de la répression de l’islamisme radical qui l’alimente. Il invoque, lui aussi, l’union nationale nécessaire dans des circonstances aussi dramatiques. On ne se bouscule pas au portillon, tant en Occident qu’à travers la Oumma, pour formuler des critiques charpentées à l’encontre du ravageur « Califat de Raqqa ». Pourtant, des femmes arabes ont relevé le gant sans se faire trop prier. Projecteur sur l’une d’entre elles.

On ne se bouscule pas au portillon, tant en Occident qu’à travers la Oumma, pour formuler des critiques charpentées à l’encontre du ravageur « Califat de Raqqa ». Pourtant, des femmes arabes ont relevé le gant sans se faire trop prier. Projecteur sur l’une d’entre elles.

Le deuil n’est pas fini, et il en est pour qui il ne finira pas, touchés dans leur chair ou dans leur cœur. Mais, déjà, la vie reprend ses droits, comme une manière de dire aux djihadistes « Vous ne nous aurez pas ! », et de proclamer, crânement, « Mort, où est ta victoire ? ». Pour autant, la mémoire vive de notre nation s’est exprimée ce midi, dans la dignité et le recueillement, en cette minute d’un silence qui n’est pas celui de la peur mais, au contraire, celui de la gravité et de la ferveur.

Le deuil n’est pas fini, et il en est pour qui il ne finira pas, touchés dans leur chair ou dans leur cœur. Mais, déjà, la vie reprend ses droits, comme une manière de dire aux djihadistes « Vous ne nous aurez pas ! », et de proclamer, crânement, « Mort, où est ta victoire ? ». Pour autant, la mémoire vive de notre nation s’est exprimée ce midi, dans la dignité et le recueillement, en cette minute d’un silence qui n’est pas celui de la peur mais, au contraire, celui de la gravité et de la ferveur.