Loisirs • Culture • Traditions ...

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Les studios Disney sortent une nouvelle version 3D du Livre de la jungle ...

Le dessin d'Olivier Ménégol : « King François » [Olivier Ménégol]

Pour Théophane Le Méné, le départ de Yann Barthès du Petit journal marque le déclin de la gauche canal dont les rires forcés ne font plus illusion. [Figarovox, 10.05]. De cette caste, il trace ici un remarquable et féroce portrait. Celui d'une engeance calculatrice, doctorale, artificielle et vulgaire ... sur le déclin. LFAR

Jusqu'il y a peu, le concept était rodé, minuté. Il portait le nom de Grand journal et déclinait ses conjugaisons comme l'hydre aligne les têtes. Sous la baguette d'un présentateur en vogue, quelques chroniqueurs plus ou moins connus y allaient de leur partition pour dérouler le fil du talk-show, une articulation de reportages, de sketchs, d'interviews politiques, d'un moment culturo-littéraire et d'une multitude de bonnes blagues qui n'étranglaient, en tout état de cause, pas ceux qui dînaient derrière leur poste. Le sourire bright, le teint bronzé et la verve éloquente, quelques beaux esprits se posaient en arbitre des élégances, refaisaient le monde et les faces, sous les applaudissements d'un public trié sur le volet, à l'affût des petites lumières habilement dispersées qui leur dictaient d'applaudir ou de huer, selon que l'invité était puissant ou misérable. On y retrouvait des noms connus du showbiz germanopratin, des actrices ayant échoué dans l'érotisme qui gémissaient désormais sur des cartes météo et quelques normaliens moins portés sur la phénoménologie que soucieux d'apparaître en phénomène télégénique.

Jusqu'il y a peu, le concept était rodé, minuté. Il portait le nom de Grand journal et déclinait ses conjugaisons comme l'hydre aligne les têtes. Sous la baguette d'un présentateur en vogue, quelques chroniqueurs plus ou moins connus y allaient de leur partition pour dérouler le fil du talk-show, une articulation de reportages, de sketchs, d'interviews politiques, d'un moment culturo-littéraire et d'une multitude de bonnes blagues qui n'étranglaient, en tout état de cause, pas ceux qui dînaient derrière leur poste. Le sourire bright, le teint bronzé et la verve éloquente, quelques beaux esprits se posaient en arbitre des élégances, refaisaient le monde et les faces, sous les applaudissements d'un public trié sur le volet, à l'affût des petites lumières habilement dispersées qui leur dictaient d'applaudir ou de huer, selon que l'invité était puissant ou misérable. On y retrouvait des noms connus du showbiz germanopratin, des actrices ayant échoué dans l'érotisme qui gémissaient désormais sur des cartes météo et quelques normaliens moins portés sur la phénoménologie que soucieux d'apparaître en phénomène télégénique.

A tout seigneur, tout honneur. Aucune demi-mesure dans le traitement des sujets ou des invités. Il y avait ce qui était bon et juste et le reste. Il y avait les respectables avec qui l'on s'émouvait, s'amusait, et plaisantait. Il y avait les infréquentables, les factieux, les intolérants. Pour ceux-là, pas de quartier. On ne les invitait pas pour qu'ils puissent s'exprimer mais pour les railler, tourner en ridicule leur cause, réduire ad hitlerum leurs idées. Etrillés sur place, les malheureux n'avaient d'autres choix que de subir les assauts de questions et les apostrophes énoncées en certitudes sans pouvoir y répondre ni invoquer, pour le geste, les droits de la défense que même la sainte Inquisition garantissait. Entre deux gaudrioles subtilement placées pour annoncer l'hallali, les babines pavloviennes se déchaînaient pour se partager les restes : c'était la curée.

A côté de ces attaques en meutes, il y avait les reportages et les chroniques qui reprenaient, de « manière caustique, détournée ou décalée », l'actualité. Primus inter pares, Le Petit journal, présenté par le flamboyant Yann Barthès. D'abord partie intégrante du Grand journal, la chronique était devenue depuis peu une émission à part entière et succédait à la grand-messe, comme une dernière salve, un dernier tour de piste, où, durant 15 minutes encore, il s'agissait de moquer toujours plus ceux qui ne nous ressemblaient pas. Le scénario était impitoyable. On riait des physiques ingrats, on mettait en exergue les bourdes, les impairs ou même les bégaiements des politiques. Les interviews se résumaient à des questions délibérément indiscrètes ou tout simplement idiotes, comme pour marquer le niveau de celui qui est interrogé. On glissait des micros dans les meetings, dans les manifestations, et on guettait la phrase choc, celle qui, retirée de son contexte, apparaît évidemment comme stupide ou inadmissible. Et on se gargarisait d'une dignité que les autres n'avaient pas, on se plaisait et on se complaisait, on s'aimait de ne pas aimer ce qui, à nos yeux, n'était pas aimable.

Qui étaient alors ces nouveaux maîtres du paysage audiovisuel français ? Qu'incarnaient-ils sinon la subversion assumée du véritable journalisme, du traitement consciencieux de l'information au profit d'un ersatz fondé sur le divertissement, comme pour esquiver la réalité ? Les témoignages de deux enfants prodigues revenus à la maison du bon sens sont, sur ces questions, éloquents. Ollivier Pourriol, philosophe et écrivain fut, un an durant, l'intello de service. Pour un salaire de 10 000 euros par mois, il avait la lourde charge de placer quelques laïus culturels au cours de l'émission. Jamais pourtant il ne trouva sa place et fut très rapidement réduit au silence. De cette expérience malheureuse, le philosophe en a tiré un livre [1] où l'on découvre avec effarement l'envers du décor : ces livres qu'on lui conseille de ne pas lire sinon la première page, la dernière et la page 100, pour faire illusion ; les discussions, l'air de ne pas y toucher, sur l'argent (« Ce que tu trouves trop aujourd'hui, tu trouveras ça normal quand tu auras passé toutes tes soirées coincé entre Copé et Rihanna ») ; le mépris de l'intelligence (« Sois plus dans l'humeur. Sois moins cérébral. Essaye d'être un peu moins intelligent »)… N'en jetez plus. Solweig Lizlow, la miss Météo du Grand journal durant la saison 2011/2012, garde elle aussi un souvenir amer de cette expérience. Dès le départ, son rôle est clair : jouer « une pouffe décérébrée » pour « séduire les 7-13 ans et les cadres sup' ». Sur ses anciens collègues, l'estocade est fulgurante : « J'ai dû cohabiter chaque jour avec des gens hautains et dédaigneux de la classe sociale qu'ils jugeaient inférieur à eux ».

L'argent, la bêtise, l'ignorance, le mépris, l'entre-soi, tout un programme sur fond de lutte des classes. On se souvient d'un Nicolas Dupont-Aignan excédé par les simagrées narquoises de ses interlocuteurs, alors qu'il évoquait la souffrance des Français, qui n'hésita pas à tancer Michel Denisot sur le montant de son salaire. Embarras général et tentatives de couper court à la question furent ses seules réponses. En fait d'ignorance, faut-il aussi rappeler cette photo de Yann Barthès pris en flagrant délit de « quenelle », lui qui quelques jours avant dénonçait le geste haut et fort ? « L'esprit Canal +, qui sévit désormais partout, offre à Dieudonné du temps de cerveau disponible », remarquait très justement Alain Finkielkraut alors qu'il dénonçait l'enfantement de l'humoriste controversé par cette société du spectacle, de la vacuité, du ricanement et de la bouffonnerie. Que dire encore de la propension ahurissante de ces comédiens professionnels à dénoncer un conformisme dont ils sont l'exemple achevé

C'était l'émission culte, le monument de la télévision française, l'impertinente séquence cathodique et glamour devant laquelle bon nombre de Français se retrouvaient tous les soirs. Une engeance qui régnait un peu partout comme une mélodie trop écoutée dont on n'arrive plus à se défaire. Mais jusqu'à quand ? « Tout le monde regarde [cette émission] pour savoir pourquoi tout le monde regarde », expliquait Ollivier Pourriol pour justifier les audiences de la chaîne. Depuis plusieurs mois, celles-ci sont en berne. Bolloré a racheté Canal +, la gauche morale déprime et même les rires forcés ne font plus illusion. Yann Barthès s'en va pour rejoindre la chaîne dont il fallait se moquer parce que l'un de ses patrons avait confié à des annonceurs qu'elle vendait du temps de cerveau disponible. •

Hanbali dans son atelier

Par Péroncel-Hugoz

Après Tanger passée au microscope*, notre confrère est resté au Maroc septentrional d’où il nous envoie un petit message artistique à sa façon.

Lassé des « installations », des empilements de vieux vêtements ou de bouteilles en plastique, j’ai eu faim de « vraie peinture ». De doctes experts m’ont dit, en me tapotant doucement les omoplates comme si j’étais malade : « Revenez à Gharbaoui, Belkaya, Melehi ou bien Chaâbia ou encore Roman Lazarev, cet artiste russe né au Maroc — Merci, je les connais de longue date, et je les apprécie, et j’y ajoute également Nabili**.

Lassé des « installations », des empilements de vieux vêtements ou de bouteilles en plastique, j’ai eu faim de « vraie peinture ». De doctes experts m’ont dit, en me tapotant doucement les omoplates comme si j’étais malade : « Revenez à Gharbaoui, Belkaya, Melehi ou bien Chaâbia ou encore Roman Lazarev, cet artiste russe né au Maroc — Merci, je les connais de longue date, et je les apprécie, et j’y ajoute également Nabili**.

Mais, je suis têtu, je voulais du neuf, vraiment neuf et, en furetant, je suis tombé sur Rachid Hanbali. O rien à voir, contrairement aux bévues d’Internet, avec le hanbalisme cher à la Séoudie ! …

Non, Rachid Hanbali est né en 1970 à Sidi-Ifni, au sud d’Agadir, comptoir espagnol de 1934 à 1969, un des trésors naturels cachés du Maroc méridional. Le tempérament d’emblée artiste du jeune Rachid fut intelligemment canalisé vers deux pôles magistraux de beauté artistique et historique : la belle inconnue timide nommée Tétouan, héritière légitime de feu l’Andalousie arabo-berbère et Grenade, la Gharnatta où rodent encore les fantômes de la dernière dynastie arabe d’Espagne, renvoyée au Maghreb en 1492 par les Rois catholiques.

Quand j’ai commencé à vanter ma « découverte », à montrer des reproductions d’œuvres de Rachid Hanbali où défile tout le Maroc profond, ses foules, ses métiers, ses minarets, ses chevaux, ses souks de blédards, j’ai entendu se lever un concert de remarques aigres-douces : « Mais ce sont des tableaux pour touristes ou pour nouveaux riches, vous avez beaucoup mieux dans le genre chez Hassan El Glaoui ou même chez Zine ou bien chez des orientalistes européens type Cruz Herrera ou Pontoy, et blablabla …»

Eh ! bien non, je trouve beaucoup plus de mouvement, de fraîcheur, de simplicité, d’âme pour tout dire chez Hanbali. Je revois surgir chez lui la spontanéïté de Mohamed Ben Ali R’bati*** (1861-1939), ce Tangérois d’adoption et de formation, premier peintre islamo-marocain, parrainé par rien de moins que John Lavery, fameux portraitiste des monarques britanniques, résidant à Tanger. Plus encore, je sens une filiation avec Mattéo Brondy**** (1866-1944), cet ancien vétérinaire de l’armée franco-chérifienne, mué ensuite en initiateur du voyage culturel à Meknès et surtout en ré-inventeur au Maroc de la peinture figurative sans artifices, sans jus de crâne, sans message, bref une peinture qui montre sans chichis ce que l’artiste a saisi chez gens, bêtes, monuments, paysages. Un art reposant, apaisant, sans discours intello, un art qui ne donne pas le torticolis et ne vous pose pas de questions métaphysiques insolubles. Ouf !

Que ce coup d’œil (bien plus que coup de dent !...) sur Hanbali, me soit également l’occasion d’esquisser un éloge de Tétouan et surtout, cette fois, de l’Ecole des beaux-arts de cette ville. Une institution lancée en 1945 par le peintre andalou marocophile Mariano Bertuchi (Dieu lui fit la grâce de naître en 1884 à Grenade et de mourir en 1955 à Tétouan). Un dahir sultanien de 1946 légitima cette école dont Mohamed V vint inaugurer le nouveau siège en 1957, et à laquelle Hassan II, quoique réputé ne jamais rien faire pour le Nord, conféra le précieux statut universitaire.

D’abord très judéo-hispanique, l’Ecole de peinture de Tétouan fut vite investie, autour des années 1950, par toute une pleïade d’artistes arabo-berbères en herbe, cornaqués alors par leurs aînés Mohamed Serghini ou Bouabid Bouzaïd et plus tard Mohamed Chabâa. Et le vigoureux talent des jeunes impétrants fit le reste, parmi lesquels Rachid Hanbali, exposé en solo à New-York dès 2009 et, la même année, primé à Pékin, apprécié à Tokyo, avant même de l’être au Maroc et en Espagne. •

* Voir mon « coup de dent » du 13 mai 2016. Et signalons que les éditions marocaines Marsam viennent d’éditer un excellent petit livre sur Nabili

** Voir mes « coups » relatifs à Nabili sur « le360 » en 2015 et 2016

*** Voir « Mohamed Ben Ali R’bati. Naissance de la peinture marocaine », par Zineb Abderrazik-Chraibi, Marsam. 50 pages illustrées couleurs.

**** Voir « Des vétérinaires au Maroc sous Protectorat français », par Jamal Hossaini-Hilali, avec un intéressant développement sur Mattéo Brondy, Adrar Edition, Rabat, 2015. 190p. illustrées noir et blanc. Et également, « a colonisation via les vétérinaires », par Péroncel-Hugoz, in « la Nouvelle Revue d’Histoire », Paris, janvier 2015.

Repris du journal en ligne marocain le 360 du 03.06.2016

Juin 2002 - Les Baux de Provence - Le prince Jean avec les jeunes du service d'accueil

Insignes, drapeaux, hymnes, emblèmes et symboles nationaux ou patriotiques sont de retour. Les revoici au goût du jour, respectés, recherchés, montrés, chantés ou arborés.

Les royalistes français, l'Action française, ont les leurs. Tels, tout simplement, ceux figurés sur les tee-shirts des rassemblements royalistes de Provence. Ceux d'hier ou d'avant-hier; comme ceux qui, sans-doute, se renouvelleront ...

L’accueil, aux Baux de Provence

Dans les années 1980.

Le Prince et les jeunes

Deux décennies plus tard, en juin 2002

A l'issue de la journée, le Prince dialogue avec les jeunes du service d'accueil, une canette de bière à la main.

[Illustration en titre]

Raço d'Eigloun jamai vassalo ...

Raço d'Eigloun jamai vassalo ...

Les jeunes - et moins jeunes - du service d'accueil portent un tee-shirt frappé d'un distique de Mistral. Ils ne sont pas des « courtisans ».

Les vers de Mistral, disent, en effet, à propos du peuple des Baux et, par extension du peuple provençal :

« Race d'aiglons, jamais vassale,

Qui, de la pointe de ses ailes, effleura la cime de toutes les hauteurs ».

Permanence du patriotisme et du royalisme français ... Il est temps, nous semble-t-il, qu'il y ait, selon l'expression de Pierre Boutang, des gens qui réapprennent la fidélité. • LFAR

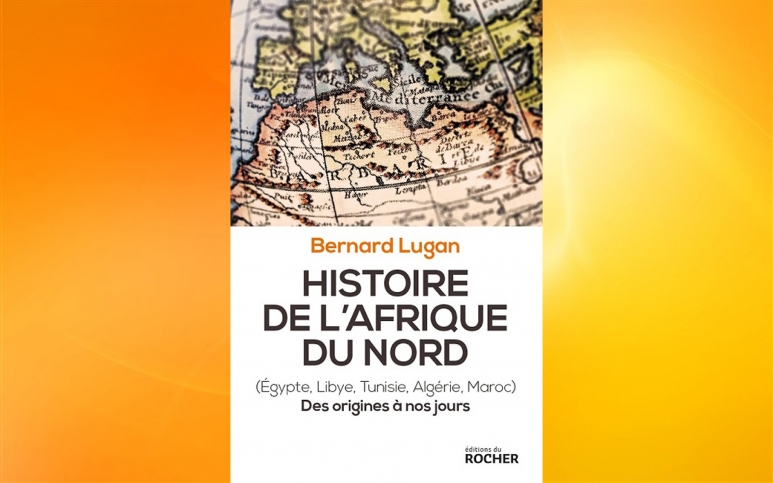

Présentation de l'éditeur :

L’Afrique du Nord est formée de cinq pays (Égypte, Libye, Tunisie, Algérie et Maroc) que ce livre présente dans leur longue durée historique. À l’est, centrée sur l’étroit cordon du Nil, l’Égypte développa, dès le 5e millénaire av. J.-C., une civilisation aussi brillante qu’originale. À l’ouest, en Berbérie, apparurent au VIe siècle av. J-C., trois royaumes berbères dont les limites correspondaient aux actuels États du Maghreb. Rome imprégna ensuite toute la région de sa marque. L’empire byzantin qui lui succéda s’établit de l’Égypte jusqu’à l’est de l’actuelle Tunisie, renonçant à la plus grande partie du Maghreb où la « reconquête » berbère eut raison du vernis romano-chrétien. Aux VIIe-VIIIe siècles, l’islamisation provoqua une rupture entre les deux rives de la Méditerranée ainsi qu’une profonde mutation des sociétés nord-africaines. Au XVIe siècle, l’expansion turco-ottomane subjugua toute l’Afrique du Nord avant de buter sur le Maroc qui réussit à maintenir son indépendance en s’alliant à l’Espagne chrétienne. Durant la période coloniale, les Britanniques s’installèrent en Égypte, les Italiens disputèrent le vide libyen à la Turquie et, à l’exception de la partie nord du Maroc devenue protectorat espagnol, le Maghreb fut tout entier rattaché au domaine français. L’Égypte recouvrit son indépendance en 1922, la Libye en 1951. Quant au Maghreb, il connut des péripéties sanglantes avec la guerre d’indépendance algérienne (1954-1962). En dépit d’une « arabité » postulée et d’une islamité commune, les cinq pays composant l’Afrique du Nord eurent ensuite des destins divers illustrés par l’épisode dit des « printemps arabes ». Riche d’une centaine de cartes en couleur, ce livre est l’outil de référence indispensable à tous ceux qui veulent connaître les constantes qui fondent la géopolitique de cette arrière-cour de l’Europe qu’est l’Afrique du Nord. •

- 736 pages

- 72 cartes couleur

- Index et bibliographie

- Prix : 29€

Il est possible de le commander directement à l'Afrique Réelle moyennant une participation aux frais de port :

- 6€ pour livraison (colissimo suivi) en France métropolitaine, soit 35€

- 10€ pour l'UE, soit 39€

- 15€ pour le reste du monde et Dom-Tom, soit 44€

Pour le commander à l'Afrique Réelle, deux possibilités :

Paiement par carte bleue ou Paypal :

Paiement par chèque, avec ce bon de commande :

Le blog de Bernard Lugan

par Jean-Philippe Chauvin

La cause écologiste est la grande oubliée de cette année 2016 après une COP 21 pleine de promesses et vide d'actes concrets, et elle ne jouera sans doute pas un grand rôle dans la détermination électorale de la prochaine présidentielle, surtout si Nicolas Hulot n'y participe pas et que Mme Duflot n'obtient pas (sauf manœuvre de la droite républicaine) les signatures d'élus nécessaires à toute candidature. Tout comme elle est la grande perdante de l'actuelle confrontation autour de la loi El Khomry... Bien sûr, il y a le référendum prochain du 26 juin sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, mais il ne concernera que les électeurs de Loire-Atlantique et n'aura sans doute guère d'impact sur la suite des événements, chaque camp annonçant sa décision de ne pas respecter le résultat du vote s'il ne leur est pas favorable : échec programmé de la démocratie, et pas seulement locale !

La cause écologiste est la grande oubliée de cette année 2016 après une COP 21 pleine de promesses et vide d'actes concrets, et elle ne jouera sans doute pas un grand rôle dans la détermination électorale de la prochaine présidentielle, surtout si Nicolas Hulot n'y participe pas et que Mme Duflot n'obtient pas (sauf manœuvre de la droite républicaine) les signatures d'élus nécessaires à toute candidature. Tout comme elle est la grande perdante de l'actuelle confrontation autour de la loi El Khomry... Bien sûr, il y a le référendum prochain du 26 juin sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, mais il ne concernera que les électeurs de Loire-Atlantique et n'aura sans doute guère d'impact sur la suite des événements, chaque camp annonçant sa décision de ne pas respecter le résultat du vote s'il ne leur est pas favorable : échec programmé de la démocratie, et pas seulement locale !

Et pourtant ! Jamais la cause écologiste n'a été aussi nécessaire et les échéances aussi proches sur le plan environnemental, mais qui, dans le monde politique ou dans la société, s'en soucie ? Même les participants à « Nuit debout » ne semblent guère motivés par le sujet, certains n'ayant pas hésité à chasser de leur lieu de rassemblement le seul philosophe médiatique à se préoccuper de la cause animale et à écrire (et parler) contre le système de concentration bovine initié par la ferme des mille vaches, c'est-à-dire Alain Finkielkraut.

De plus, la semaine dernière, la « pénurie » de carburant a montré à l'envi combien il est illusoire de demander aux consommateurs de refréner leur voracité énergétique, ceux-ci se précipitant vers les stations d'essence pour remplir des réservoirs parfois déjà presque pleins, comme s'ils avaient peur de manquer de leur dose quotidienne de pétrole : d'ailleurs, c'est cette ruée qui semblait parfois confiner à une panique irraisonnée qui a véritablement transformé la prédiction de pénurie en... pénurie ! Le quotidien breton Ouest-France évoquait une multiplication par cinq de la consommation à la pompe dans certains endroits, preuve de cet emballement dément.

Sans une responsabilisation de la population, la protection et pérennisation d'un environnement naturel favorable à l'homme et à la biodiversité restera un vœu pieux, pourra dire celui qui est seulement démocrate. Mais le royaliste ira plus loin et rappellera que sans un État digne de ce nom et conscient des devoirs des sociétés et des limites de notre planète, rien ne sera possible, concrètement. Un État lui-même responsable, non seulement devant les hommes du présent mais aussi devant les générations à venir...

Mais cet État, qui ne doit pas être obsédé par l'immédiateté ni par quelque popularité électorale (dont on sait que, souvent, elle ne dure que le temps que vivent les roses et que fanent les promesses), ne peut être « seulement démocratique » : il lui faut cette forme monarchique qui inscrit le politique dans la durée et la continuité, et cette spécificité royale qui fait du souverain un « père » soucieux de la santé et de l'avenir de sa famille, et qui s'effacera, le jour venu, devant son héritier en lui transmettant l'héritage préservé et, éventuellement, agrandi et embelli. C'est cet État qui, lui-même hautement responsable devant l'histoire et les familles, pourra responsabiliser autrui, citoyens comme entreprises, autant par l'exemple que par la promotion d'un modèle de société « enraciné »... •

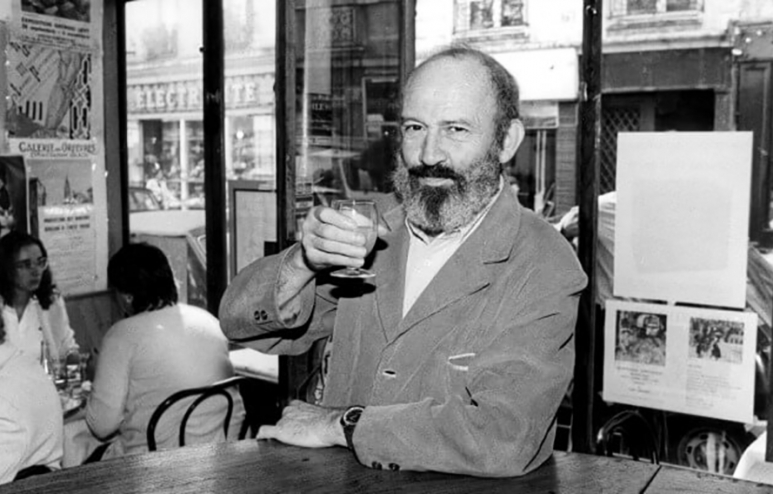

par Jérôme Leroy

Un billet de Jérôme Leroy comme on les apprécie - pour leur élégance, leur style et leur pertinence. Qui plus est sur un auteur qui fut, on le sait, en quelque sorte de notre famille d'esprit et de goût. [Causeur 28.06]

Il ne faut laisser dire à personne que 25 ans est le plus bel âge de la mort. La preuve par Antoine Blondin, disparu le 7 juin 1991 à son domicile de la rue Mazarine. Il est aujourd’hui réduit à une légende et c’est toujours ennuyeux pour un écrivain. Une légende dispense de vous lire. Quelques clichés d’une panoplie littéraire pour néo-néo-néohussards continuent à circuler comme des mots de passe bien sympathiques mais, à la longue, ils feraient oublier que Blondin était d’abord un grand écrivain et, de surcroît, un grand écrivain détruit par l’alcool. Il n’a d’ailleurs jamais voulu faire l’apologie de l’ivresse comme il le déclarait lui-même à propos d’Un singe en hiver : « Il ne s’agit pas ici d’un plaidoyer pour la boisson ni même de lui fournir une justification. À la rigueur, j’admets que j’ai peut-être voulu expliquer certains mécanismes qui induisent des êtres à boire. »

Il ne faut laisser dire à personne que 25 ans est le plus bel âge de la mort. La preuve par Antoine Blondin, disparu le 7 juin 1991 à son domicile de la rue Mazarine. Il est aujourd’hui réduit à une légende et c’est toujours ennuyeux pour un écrivain. Une légende dispense de vous lire. Quelques clichés d’une panoplie littéraire pour néo-néo-néohussards continuent à circuler comme des mots de passe bien sympathiques mais, à la longue, ils feraient oublier que Blondin était d’abord un grand écrivain et, de surcroît, un grand écrivain détruit par l’alcool. Il n’a d’ailleurs jamais voulu faire l’apologie de l’ivresse comme il le déclarait lui-même à propos d’Un singe en hiver : « Il ne s’agit pas ici d’un plaidoyer pour la boisson ni même de lui fournir une justification. À la rigueur, j’admets que j’ai peut-être voulu expliquer certains mécanismes qui induisent des êtres à boire. »

Faire de lui le Socrate vieillissant des bars du 6e arrondissement, le saint buveur qui recherchait les « verres de contact », selon sa jolie expression, c’est refuser de voir d’abord une déchéance dont les témoins furent nombreux et, pour les plus honnêtes d’entre eux, nous laissent une vision beaucoup moins lyrique. Le 21 mai 1993, Michel Déon, qui formait avec Blondin, Nimier et Laurent le noyau historique de ceux que Bernard Frank avait appelés les hussards pour mieux les assassiner, déclarait : « L’homme avili que j’ai croisé ce jour-là rue Mazarine, le presque clochard à demi édenté, au visage déformé par l’alcool, à la démarche titubante et au vin mauvais, ce n’était pas Blondin. » Même son de cloche, sur ces dernières années, de la part de Christian Millau qui se souvient dans son Galop des Hussards : « Je ne m’en sens pas autrement fier mais j’avoue que plusieurs fois, l’apercevant près de la Seine ou à Saint-Germain-des-Prés, pressé de regagner l’un de ses abreuvoirs, j’avais lâchement traversé la rue pour l’éviter. »

Autre exemple de cette fausse postérité qui est celle de Blondin, c’est le succès que rencontra au cinéma l’adaptation par Henri Verneuil en 1961 d’Un singe en hiver, son roman de 1959 qui reçut le prix Interallié. Deux monstres sacrés, Jean-Paul Belmondo et Jean Gabin y jouaient les rôles principaux sur des dialogues de Michel Audiard, propulsant le film dans le panthéon populaire du cinéma français où il siège encore en bonne place aujourd’hui. En soi, la chose est plutôt plaisante, sauf quand on en oublie le livre qui en est à l’origine.

Qu’on me permette une anecdote personnelle à ce sujet. Alors que je feuilletais le roman à une terrasse de bistrot dans la perspective de cet article, mon voisin me demanda très gentiment ce que je lisais. Je lui montrai la couverture du livre, il fronça un instant les sourcils dans un effort de mémoire puis son regard s’illumina et il dit : « Mais c’est pas le film avec Bebel et Gabin, ça ? », avant de fredonner « Nuit de Chine, nuit câline ! », la chanson entonnée par les deux héros en pleine dérive nocturne. Et je m’aperçus alors que moi-même, j’étais inconsciemment obligé, depuis le début de cette relecture, de faire un effort pour ne pas me laisser imposer le visage des acteurs sur celui des personnages afin de redonner au roman sa fraîcheur originelle.

Retrouver Blondin écrivain, et seulement écrivain, n’est donc pas chose aisée. C’est pour cela qu’on est reconnaissant à Alain Cresciucci, déjà auteur d’une biographie de référence de Blondin en 2004 où lui aussi nuançait fortement cette héroïsation factice de l’ivrognerie, de nous donner, pour fêter le quart de siècle dans l’au-delà de celui qui disait comme Hugo, « Je suis un homme qui pense à autre chose », Le Monde (imaginaire) d’Antoine Blondin, un essai vif, documenté, précis sur une œuvre finalement méconnue. •

Jérôme Leroy

Ecrivain et rédacteur en chef culture de Causeur.

Journaliste, rédactrice en chef à Boulevard Voltaire, Gabrielle Cluzel exécute l’idéologie féministe dans un petit livre aux formules ciselées.

Le titre de votre livre est une référence à La Cérémonie des Adieux de Simone de Beauvoir…

L’œuvre de Simone de Beauvoir puise largement dans la frustration d’être née à une époque qui réservait peu de places aux femmes intellectuelles. D’une certaine façon, le beauvoirisme est un bovarysme ! Comprenez bien que dans la France patriarcale de l’après-guerre, il a bien fallu que le féminisme se nourrisse, pour prospérer, d’un certain terreau d’injustice et de colère… Le problème, c’est qu’après avoir exigé la libération des femmes, il a prétendu libérer la femme d’elle-même et, ce faisant, l’a purement et simplement niée. Il est devenu une idéologie, une sorte d’utopie qui pouvait avoir un impact dans des sociétés riches et prospères mais qui apparaît pour ce qu’elle est dans un monde fragilisé comme le nôtre : une tyrannie plus ou moins feutrée qui prétend occulter le réel en dictant aux femmes – et aux hommes – leur conduite. Adieu Simone : il n’y a rien à sauver du féminisme !

Où voyez-vous des brèches dans l’idéologie féministe ?

Les féministes ne peuvent pas éternellement nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Elles font un bruit épouvantable pour imposer que l’on dise « madame « la » ministre » plutôt que « madame « le » ministre », mais on ne les entend plus quand il s’agit de dénoncer de vrais scandales. Qu’elles s’en prennent au laxisme judiciaire qui fait de notre pays une jungle où s’exerce la loi du plus fort. Car, bien évidemment, cette loi s’exerce au détriment des femmes, plus faibles physiquement – et oui ! – que les hommes. C’est d’ailleurs aussi pourquoi elles sont victimes de harcèlement. Encore un brillant « acquis » du féminisme qui, en œuvrant pour la libération sexuelle, a contribué à faire tomber les conventions qui régissaient somme toute assez bien les rapports entre les hommes et les femmes. Et je ne parle même pas du silence radio des féministes sur les risques sanitaires de la contraception et sur la souffrance morale d’une IVG. Quant au traitement dégradant subi par certaines musulmanes, jamais une voix ne s’élève pour le dénoncer. Mais la réalité est cruelle. On l’a vu au moment des événements de Cologne où le Titanic féministe s’est écrasé sur l’iceberg islamique…

Mais, tout de même, ne faut-il pas se réjouir que la femme soit aujourd’hui l’égale de l’homme ?

Cela dépend de quoi on parle. Promouvoir des femmes, non pour leurs compétences, mais parce qu’elles sont des femmes, j’appelle cela un système condescendant et odieusement sexiste. Il résume d’ailleurs l’erreur fondamentale du féminisme qui voudrait faire croire aux femmes qu’il leur faut choisir entre leur cerveau et leur désir de maternité. à mon avis, il devrait être tout à fait possible de mener de front une carrière professionnelle et une vie de famille épanouie. On attend le candidat qui proposera une politique familiale intelligente, valorisant les différents aspects de la féminité et de la masculinité. •

Adieu Simone, de Gabrielle Cluzel, Le Centurion, 127 p., 11,90 euros.

4ème naissance chez le duc et la duchesse de Vendôme

Le prince Joseph, Gabriel, David, Marie est né ce matin deux juin deux mille seize. Tous se portent bien. Le prince Joseph est le quatrième enfant du duc et de la duchesse de Vendôme après les princes Gaston, Antoinette et Louise-Marguerite.

Site officiel Prince Jean de France

Le blog de La Couronne a publié par ailleurs - sur sa page Facebook - les lignes suivantes :

« Naissance du prince Joseph, 4ème enfant du duc et de la duchesse de Vendôme

Naissance ce matin de S.A.R le prince Joseph, Gabriel, David, Marie, 4ème enfant du prince Jean et de la princesse Philomena de France, duc et duchesse de Vendôme, a annoncé sur son compte Twitter le journaliste Stéphane Bern. Le prince et la princesse sont désormais les heureux parents de deux fils et de deux filles : les princes Gaston et Joseph, les princesses Antoinette et Louise-Marguerite. Le petit prince est le 107ème arrière-petit-enfant des défunts comte et comtesse de Paris.

Avec cette quatrième naissance au foyer du duc et de la duchesse de Vendôme, c'est la famille de France qui s'agrandit et c'est une grande joie pour nous tous, bien sûr, mais aussi pour tous les Français car la famille royale de France représente la stabilité et la pérennité de la Nation, qu'elle incarne. Avec la Famille de France, c'est tout le peuple français, dans son ensemble, qui replonge au coeur de ses racines, dans lesquelles il peut trouver la force de poursuivre l'aventure et d'affronter les périls qui l'assaillent.

Nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau petit Prince de France. »

Lafautearousseau partage les sentiments qui sont ainsi exprimés et adresse aux princes ses cordiales et respectueuses félicitations. Tous ses vœux, aussi, pour le prince Joseph, dont la naissance est une nouvelle joyeuse pour toute notre équipe •

Par François DAVIN

A l'occasion de la désolante et pitoyable « sortie » sur le cas du joueur au mauvais esprit non sélectionné en équipe de France de foot, Jamel Debbouze a cru devoir ajouter sa voix à celles des soi-disant antiracistes.

A l'occasion de la désolante et pitoyable « sortie » sur le cas du joueur au mauvais esprit non sélectionné en équipe de France de foot, Jamel Debbouze a cru devoir ajouter sa voix à celles des soi-disant antiracistes.

Il a probablement perdu une bonne occasion de se taire...

Jamel Debbouze s'est marié en grande pompe à Marrakech, encensé par tout ce qui compte dans le Palais et dans le petit monde de la monarchie, et, bien sûr par « Sa Majesté » (comme dit Jamel) elle-même. Une « Majesté » sur laquelle, d'ailleurs, il ne tarit pas d'éloges, notamment pour son action en faveur de la Culture.

Nous ne lui reprocherons certes pas d'être un inconditionnel d'une monarchie que le Maroc a bien de la chance de posséder, parce qu'elle conduit le pays d'une main ferme face à l'islamisme terroriste et, aussi, parce qu'elle conduit également le pays - dans la mesure de ses possibilités - sur la voie d'un développement maîtrisé et bien mené, au service du Bien commun...

Nous ne lui reprocherons pas, non plus (voir la photo ci dessus), de faire à celui qu'il appelle si volontiers - et à juste titre - « Sa Majesté » un baise-main qui est presque à la limite du défi aux lois de la pesanteur et de l'équilibre (ne descends pas plus bas, Jamel, tu vas te casser la figure...)

Nous lui demanderons seulement de nous expliquer une chose : on le sait - ici, en France - ce grand royaliste de Djamel Debbouze est un fervent partisan de Ségolène Royal, en particulier, et de tout ce que le PS et la gauche comptent comme bobos/gauchos/trotskos dans le parti immigrationniste et la nébuleuse sanspapiériste et migrantiste.

Or, allez voir au Maroc s'il fait bon être « sans-papier », c'est-à-dire, pour parler vrai, « clandestin ».

Par ailleurs, et jusqu'à plus ample informé, Mohammed VI est bien le fils d'Hassan II. Celui là même que plusieurs journalistes et têtes pensantes de la gauche en général, et du Parti Socialiste en particulier, n'ont cessé de vomir : qui ne se souvient du livre « Notre ami le Roi », dans lequel la gauche essayait de régler ses comptes avec Hassan II, et pour parler comme tout le monde, le descendait en flammes : tout y passait, avec en point d'orgue l'affaire du bagne de Tazmamart.

Ségolène Royal - et le Parti Socialiste avec elle, et la nébuleuse sanspapiériste/migrantiste, et les bobos/gauchos/trotskos etc. etc. - fréquentent donc allègrement et sans aucun remords, ni scrupules le très bon ami - Debbouze - du très fidèle fils - Mohammed VI - de ce monstre absolu que toute cette mouvance dénonçait et injuriait hier !

Ségolène Royal - et le Parti Socialiste avec elle, et la nébuleuse sanspapiériste/migrantiste, et les bobos/gauchos/trotskos etc. etc. - fréquentent donc allègrement et sans aucun remords, ni scrupules le très bon ami - Debbouze - du très fidèle fils - Mohammed VI - de ce monstre absolu que toute cette mouvance dénonçait et injuriait hier !

Tout cela serait simplement cocasse si, au fond, cela ne posait un problème : dans la pratique du grand écart, et du double jeu, a-t-on le droit d'aller aussi loin, d'être hypocrite, tartuffe et malhonnête à ce point, d'un côté comme de l'autre ?

Où est Montesquieu, lui qui parlait de « Vertu » ?

Et que faut il conclure de la si profonde amitié - en France - d'une des championnes des socialistes (et de l'ensemble de la Gauche avec elle) avec ce royaliste marocain avéré, partisan inconditionnel de « Sa Majesté » Mohammed VI, qui reprend et prolonge, avec fierté - il a bien raison - l'héritage et la leçon politique héritée de son père, Hassan II ? •

Repris de notre Grand Texte IV

Ce qu'a été le rôle et la place de Gustave Thibon dans le monde catholique, l'univers intellectuel, la sphère politique, même, et la pensée philosophique de son temps et du nôtre, serait un vaste sujet où nous n'entrerons pas ici, mais qui mériterait d'être traité.

Disons simplement que pendant une vingtaine d'années, Thibon a été en quelque façon l'âme et l'esprit des rassemblements royalistes de Provence (Montmajour et Les Baux dans les années 1970 - 1990 ). Il y manifestait son monarchisme enraciné tout autant que sa spiritualité propre, il y apportait réalisme, sagesse et altitude. Il y était attendu, aimé, apprécié et son éloquence rendait perceptible à tous ce que son discours pouvait exprimer de haute philosophie.

Voici le texte intégral du discours prononcé par Gustave Thibon lors du Rassemblement royaliste des Baux de Provence de 1986. On se souviendra que le monde soviétique ne s'était pas encore effondré. Mais Thibon pressentait cette évolution en marche qui conduisait inexorablement à la société éclatée qui est aujourd'hui la nôtre. Viendrait alors le temps des hommes de plein vent, et des hommes qui luttent contre le vent. Le temps du suprême risque et de la suprême chance. Celui où nous sommes. LFAR

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et pour la plupart - et même pour la totalité d'entre vous, mes chers amis - car nous sommes dans un climat tout à fait familial ici, je ne déplore qu'une seule chose : le temps ; ce qui me remémore les vers d'un poète argotique, qui fut célèbre à mon époque, qui s'appelait Jehan Rictus et qui, un jour de mauvais temps, un jour pluvieux comme le nôtre, écrivait : "Tout est tellement malpropre, obscur et délétère. C'est à croire que les éléments sont en régime parlementaire".

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et pour la plupart - et même pour la totalité d'entre vous, mes chers amis - car nous sommes dans un climat tout à fait familial ici, je ne déplore qu'une seule chose : le temps ; ce qui me remémore les vers d'un poète argotique, qui fut célèbre à mon époque, qui s'appelait Jehan Rictus et qui, un jour de mauvais temps, un jour pluvieux comme le nôtre, écrivait : "Tout est tellement malpropre, obscur et délétère. C'est à croire que les éléments sont en régime parlementaire".

Nous n'en sommes pas tellement loin. Nous assistons à une sorte de ressac, à un retour de l'idéologie démocratique, associé aux nuages.

On nous a parlé, très éloquemment, de façon très vivante, de l'impasse de la politique actuelle. La critique est d'ailleurs extrêmement facile, étant donné la nature des événements et leur succession. La démocratie a fait ses preuves négatives, et bien au-delà de ce qu'en pouvaient rêver ses pires adversaires, non pas tellement par la faute des hommes de ce nouveau gouvernement qui ne fait pas mieux que le précédent - il y a pourtant quelques personnalités qui me paressent valables - mais la faute principale retombe sur l'institution, sur le système. Sur le système reposant sur la loi du nombre et sur les fluctuations d'une opinion outrageusement manipulée. C'est 'extrêmement amusant. d'ailleurs, quand nous voyons la cohabitation dont on nous a parlé plusieurs fois aujourd'hui : vous savez que Maurras appelait la République "la femme sans tête". Hé bien, maintenant, c'est beaucoup mieux, c'est la femme à deux têtes.

Donc, nous avions un monstre acéphale autrefois, maintenant nous avons un monstre bicéphale. L'un ne vaut pas mieux que l'autre et le second est sûrement pire que le premier attendu que les deux têtes ne sont pas d'accord. Deux têtes qui se font des croc-en-jambe, cela ne va absolument pas.

D'autant plus qu'à supposer qu'on prenne d'heureuses réformes, et l'on a prouvé qu'on en fait fort peu, à supposer donc qu'on en fasse, étant donné le système et les fluctuations de l'opinion, que fait-on aujourd'hui? On défait ce qui a été fait hier et on défera demain ce qui a été fait aujourd'hui. Cela ne peut durer indéfiniment;

Un changement de politique est nécessaire, grâce à un retour à la monarchie. Pierre Pujo nous l'a bien redit : unité de direction, arbitrage indépendant, continuité et adaptation souveraine aux changements. Il suffit de relire Charles Maurras pour être persuadé de cela. Mais Pierre Chauvet m'a prié de parler d'autre chose.

Je voudrais insister, aujourd'hui, sur un point essentiel : la Grande Politique embrasse la totalité de l'homme et l'histoire n'a jamais cessé de prouver que la grande politique ne va pas sans un fondement religieux, sans une référence au sacré. Mon compatriote le Cardinal de Bernis, - il est né dans le même village que moi - écrit quelque part dans un ouvrage "De la religion vengée", qui n'est pas un ouvrage de première valeur, un vers qui reste très actuel : "Où Dieu n'a plus d'autels, les rois n'ont plus de trônes". Jeanne d'Arc représente, entre autres, l'exemple suprême de l'engagement politique qui se situe aux confluents de l'humanité et du divin, de la cité des hommes et de la cité de Dieu : Le sacré dans la politique. Péguy faisait dire à Jeanne d'Arc, quand elle veut restaurer la France, lui rendre son unité, lui rendre la vie, parlant de la Maison de France :

"La maison souveraine, ainsi qu'aux temps jadis,

De Monsieur Charlemagne et de Monsieur Saint-Louis

Quand le Comte Roland mourait face à l'Espagne

Et face aux Sarrasins qui l'avaient ébloui

Quand le Comte Roland mourait pour Charlemagne".

Voyez cette familiarité, cette convivialité entre le Prince et ses sujets : "Quand le Comte Roland mourait pour Charlemagne !"

Qui a envie de mourir pour Monsieur Mitterrand ou pour Monsieur Chirac ? Qu'est devenu ce caractère sacré dans le monde moderne ? Je crois que le retour à la Monarchie ne doit pas être conçu comme un talisman, comme une recette magique qui supprimerait tous les problèmes, mais comme un sceau, comme l'incarnation d'un retour à l'ordre éternel : Pas de salut hors de l'esprit.

Je vous citais le Cardinal de Bernis mais je peux vous citer aussi un incroyant, un autre de mes compatriotes, Rivarol, qui a été dégrisé de certaines idées rationalistes par le spectacle de la révolution française. Rivarol, voltairien, impie, est obligé d'avouer que "les nations sont des navires mystérieux qui ont leurs ancres dans le ciel". C'est cela le problème qui se pose dans la carence actuelle de la religion, dans l'effacement graduel de Dieu sur tous les horizons de la vie terrestre car nous vivons une mutation, jusqu'ici inconnue dans l'histoire, qui est celle qui a procédé de la révolution scientifique et technique laquelle a changé la face du monde. En quelques décennies, dans ce siècle, cela est allé s'accélérant prodigieusement : il s'agit d'un accroissement démesuré des pouvoirs de l'homme sur la nature et sur lui-même.

Quand je pense à mon enfance. à ce que pouvait être un village provençal avant la guerre de 1914 où nous vivions dans une communauté, presque comme des paysans grecs d'il y a 2000 ans ! Nous allions chercher l'eau dans un puits qui était à trente mètres, il n'y avait pas de sanitaire, pas de chauffage central. On vivait presque en autarcie. On donnait du blé au boulanger et le boulanger nous donnait du pain en échange et ainsi de suite. Les moyens de communication étaient le cheval et la charrette, on n'allait pas très loin. Les moyens d'information se réduisaient à l'achat du journal, le dimanche, et encore on n'en était pas sûr. Voyez les modifications de maintenant, tout a été bouleversé, changé. Je ne dis pas que tout a changé négativement, mais je dis que cela appelle des réformes profondes à l'intérieur de l'homme. Le mal du siècle, c'est le déséquilibre entre le progrès matériel qui est immense et le progrès moral qui est nul, ce qui pose le problème religieux : c'est la crise religieuse. Car, enfin, si nous regardons autour de nous et en nous-mêmes, au fond, nous avons de moins en moins besoin de Dieu, besoin de prier dans l'ordre matériel. Nos aïeux étaient cernés par les difficultés de la vie, par les rigueurs d'une nature dont on ignorait en grande partie les mécanismes, les hommes s'adressaient aux dieux, s'ils étaient païens ou à Dieu, s'ils étaient chrétiens, dans toutes les circonstances de la vie : famines, maladies, sécheresse... Je me rappelle dans mon enfance avoir entendu des prières pour qu'il pleuve.

L'homme de plus en plus attend tout de l'homme et attend de moins en moins de Dieu. Et la crainte de Dieu qui, paraît-il, était le commencement de la sagesse, est en train de s'évaporer car nous vivons dans une société de plus en plus sécurisée devant tout sauf devant la mort. La mort qu'on escamote de plus en plus car c'est un des signes de notre siècle que cette disparition de l'idée de la mort dont on ne parle pas. Il m'arrive très souvent d'évoquer ma fin prochaine - ce qui à l'âge que j'ai, me paraît très normal. Même si je vis encore quelques années, elle n'est pas lointaine. Mais quand je parle de cela, on se demande si je ne suis pas un peu neurasthénique, si ce ne sont pas des idées noires ! Ce sont des idées très claires au contraire, c'est même la seule chose claire dont on soit certain. Mais cela paraît presque impudique ou tout au moins un signe de dépression marquée. Quelquefois, cependant, la crainte revient dans les pires circonstances : je connais un personnage qui m'a dit : "Quand j'ai la trouille, je redeviens catholique". J'avoue que cela me paraît un genre de conversion peu souhaitable ! Bossuet le disait déjà en parlant de certains incroyants qui, attachés au monde, se rattachent à Dieu quand le monde leur manque : "ô pénitences impénitentes ! ô pénitences toutes criminelles et toutes infestées de l'amour du monde !" Quand Dieu reste le dernier recours, on y va. Cela ne va pas très loin mais me fait penser au mot de Talleyrand, Talleyrand, évêque apostat. Comme il était près de la mort, sa nièce essaya de lui parler humblement de Dieu, car on ne savait pas trop ce qu'il pensait. Il lui répondit : "Soyez tranquille, ma nièce, j'ai toujours été du côté du plus fort".

Si on prend Dieu uniquement comme puissant, cette adoration me paraît extrêmement impure.

Et cela me fait souvenir de la prophétie de Mistral, puisque nous sommes aux Baux. Parlant de l'humanité future, il y a 120 ans, il écrivait :

"Canton l'umanita futuro

Que mestresejo la naturo,

E davans l'ome soubeiran

Dieu a siau pas se retiran...

Je traduis deux vers avant :

"Ils chantent les peuples sevrés

Que l'on entend hurler au loin,

Ils chantent l'humanité future

Qui maîtrise à son gré le monde naturel

Et, devant l'homme souverain,

Dieu pas à pas se retirant."

Il se passe - je le dis sans faire d'hérésie mais psychologiquement c'est ainsi - comme si Dieu avait délégué une partie de son pouvoir aux hommes, une partie de sa toute puissance. Seulement, ce qu'il n'a pas délégué, c'est sa pureté, sa perfection, son amour. En apparence, nous sommes puissants mais dans l'ordre de la perfection, dans l'ordre de la pureté, dans l'ordre de l'amour, nous sommes aussi impotents que nos aïeux car l'époque des guerres apocalyptiques, des camps de concentration, des révolutions qui aggravent les maux qu'elles prétendent guérir, tout cela montre qu'en fait de misère et d'horreurs, nous sommes très près des pires périodes de l'histoire. Et dans l'ordre moral précisément et spirituel, le recours à Dieu est plus nécessaire que jamais, ne serait-ce que pour ne pas être les victimes de nos propres conquêtes. On en revient au mot célèbre de Rabelais qui prend une extraordinaire actualité : "Science sans conscience n'est que ruine de l'âme.'' La science s'est développée niais non pas la conscience, d'où le déséquilibre. Et l'on arrive à ceci : un retour à l'esprit ou la mort. "Changez d'âme, dit l'Évangéliste, changez d'esprit ou vous mourrez". Il s'agit d'élargir la conscience à la mesure des pouvoirs de l'homme.

Je dois conclure. Je n'ai jamais caché mon angoisse devant la crise du monde actuel, devant tout ce qui nous menace. Mais angoisse ne veut pas dire désespoir. C'est dans le suprême risque que naît, que s'affermit la suprême espérance.

Simone Veil, que j'ai eu l'honneur d'abriter et de connaître pendant la guerre, a un mot magnifique à ce sujet "Que pourrais-je souhaiter de meilleur que de vivre à une époque où l'on a tout perdu !" Certainement, on n'a pas tout perdu dans notre époque mais nous sommes vraiment menacés de tout perdre. Et, c'est dans une pareille époque que l'on peut tout retrouver, à condition de dominer son siècle de toute la hauteur de l'éternité, de toute la hauteur de l'esprit ; ce qui me rappelle un proverbe hindou "Le parfum des fleurs va avec le vent, le parfum de la vertu va contre le vent". Maintenant, nous sommes bien obligés d'aller contre le vent ; et jamais, je crois, dans l'histoire, le choix entre l'erreur et la vérité, entre la vie et la mort ne s'est posé d'une manière aussi abrupte, aussi absolue. Et, en disant cela, je pense aux jeunes en particulier. Ces valeurs humaines et divines, autrefois étaient impliquées dans l'éducation de tous les jours, dans la famille. Elles s'imposaient par la pression sociale, par les mœurs. Ces valeurs ne s'imposent plus de la même manière, aujourd'hui. Il appartient aux jeunes de les retrouver, maintenant, librement, de les reconstruire contre les influx de la mode, de l'opinion ambiante, contre tout le courant du siècle. Nous n'avons plus de cocon protecteur. Les jeunes sont confrontés à des opinions, à des mœurs très différentes de celles de la famille, du milieu naturel, même ceux qui sont élevés dans les meilleurs milieux. Ils devront choisir, s'opposer, recréer les valeurs. Il y faudra beaucoup de courage. Il y a une devise d'une famille française - je crois qu'il s'agit des Clermont-Tonnerre "Si omnes, ego non" - "Si tous, moi pas". C'est une très belle devise. Savoir dire non à la foule, c'est le premier et c'est le suprême degré de la sagesse.

Il s'agit de réagir, à la fois, contre le goulag violent de l'Orient et le goulag insidieux de l'Occident. Il n'y a plus tellement de cocons, il n'y a plus tellement de nids. Nous avons besoin, je le répète, d'hommes de plein vent et d'hommes qui luttent contre le vent. Ce sera là ma conclusion. Ce qui est capital et qui va tout à fait avec notre foi monarchique, c'est de veiller sur son âme. Les biens invisibles, les biens intérieurs, ne l'oublions pas, se perdent de façon indolore ; c'est pourquoi, il faut veiller sur eux. Perdre de l'argent, perdre la santé touche notre conscience, mais nous pouvons perdre certains biens de notre âme, une certaine qualité de l'esprit, une certaine profondeur, une certaine qualité de l'amour, sans nous en apercevoir, et même dans une certaine euphorie tant qu'on a de l'argent, un minimum de santé et que les choses vont à peu près bien. Simone Veil allait même jusqu'à écrire que "l'enfer, c'est de se croire au Paradis par erreur". Mais le Paradis n'existe pas sur terre puisqu'il est au ciel.

Demain, tout peut arriver, le meilleur comme le pire. Nous pouvons être des robots téléguidés ou des hommes plus libres que jamais qui arriveront à affirmer leur liberté personnellement ou par petits groupes vivants et, par là, la suprême crainte, le suprême danger coïncident avec la suprême chance que nous devons courir à travers le suprême risque. •

Voir aussi ...

GRANDS TEXTES IV : Le suprême risque et la suprême chance, de Gustave THIBON

Découvrez le numéro de juin !

Alors que la France s’embrase socialement ...

Politique magazine dresse un état des lieux de la politique française. La situation se dégrade de façon dramatique malgré les inlassables « ça va mieux » de Hollande. Une question : jusqu’où le pays peut-il descendre ?

Dossier

Vingt après l’assassinat des moines de Tibhirine et 100 ans après la disparition de Charles de Foucauld se pose la question de leur héritage. Un héritage qui n’est pas sans soulever des questions qui résonnent avec force dans l’actualité qui est la nôtre.

Et aussi dans ce numéro… 54 pages d’actualité et de culture !

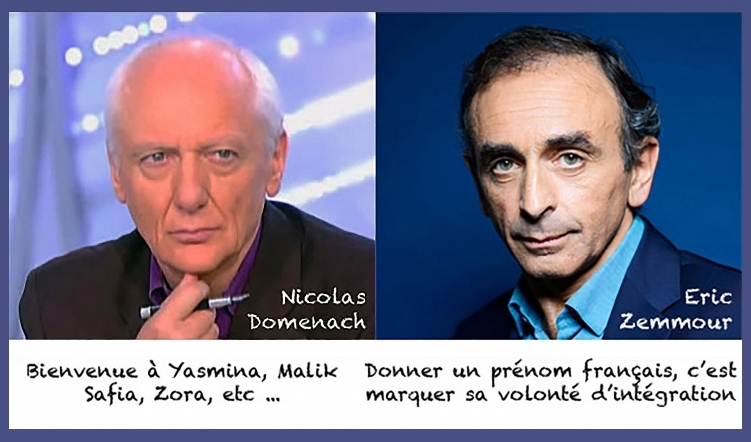

Éric Zemmour revient sur la proposition d’Oz ta droite d’imposer la francisation des prénoms… Et répond à Nicolas Domenach. Un remarquable billet. LFAR •

3'45''