Éric Zemmour : « Pourquoi, dans la primaire de la droite, l'hypothèse Fillon prend de l'épaisseur »

Par Eric Zemmour

Cette « insolence » a été publiée dans le Figaro il y a près de deux semaines [4.11] et prévoyait ou constatait déjà que la candidature Fillon aux primaires de la droite « prenait de l'épaisseur.» Ce qui semble être advenu au fil de ce processus électoral étrange et parfaitement contraire à l'esprit des Institutions de la Ve République, en tout cas à ce qu'elles pouvaient avoir de monarchique, aujourd'hui éventé. Au delà du cas Fillon en soi, qui ne passionne sans doute guère plus Eric Zemmour que nous-mêmes, ce qui nous parait intéressant, ce sont les raisons qui l'ont tiré d'assez bas jusqu'à assez haut au sein de l'électorat - des Français - que ces primaires concernent. Et ces raisons, selon Zemmour, tiennent à une sorte de rejet, désormais latent dans notre peuple, de ces sociétés postmodernes mondialisées, hors sol, multiculturelles, multiethniques, libérales-libertaires, et, en fait, exclusivement marchandes, sous leadership étatsunien, que l'on est - ou que l'on était - en train d'édifier. Au delà de ces considérations qui ont leur importance, ces primaires de la droite, toujours selon Zemmour, se traînent dans l'ennui et le désenchantement que semblent désormais inexorablement susciter les spectacles et les rites usés de la caste politico-médiatique. LFAR

Et si c'était Lui ? Lui, Alain Juppé ? Non, car il a déjà gagné pour ses soutiens et les observateurs, qui en sont à préparer le « jour d'après » ! Lui, Nicolas Sarkozy ? Non, car personne ne remet - encore - en cause sa place au second tour de la primaire, même s'ils sont de moins en moins nombreux, autour de lui, à croire en sa possible victoire. Alors, Lui, Bruno Le Maire ? Bruno le renouveau, mais qui n'a jamais réussi à trancher autrement que par son âge ! Pas lui non plus Copé, ni Poisson, et pas elle, NKM, qui ne parviennent pas à transformer leur parcours en autre chose qu'une candidature de témoignage. Ou à un poste ministériel.

Et si c'était Lui ? Lui, Alain Juppé ? Non, car il a déjà gagné pour ses soutiens et les observateurs, qui en sont à préparer le « jour d'après » ! Lui, Nicolas Sarkozy ? Non, car personne ne remet - encore - en cause sa place au second tour de la primaire, même s'ils sont de moins en moins nombreux, autour de lui, à croire en sa possible victoire. Alors, Lui, Bruno Le Maire ? Bruno le renouveau, mais qui n'a jamais réussi à trancher autrement que par son âge ! Pas lui non plus Copé, ni Poisson, et pas elle, NKM, qui ne parviennent pas à transformer leur parcours en autre chose qu'une candidature de témoignage. Ou à un poste ministériel.

Alors, Lui qui ? François Fillon. Habileté de communicant ou réalité politique ? Les deux, mon général. Fillon était donné perdant depuis le début. Pas de charisme, pas d'audace, pas de caractère, disait-on. Un éternel second, ironisait-on. De Seguin, de Chirac, de Sarkozy. « Pas un mâle dominant », avait tranché Sarkozy.

Et puis, les défauts annoncés de Fillon se sont retournés en sa faveur. Son programme économique était le plus solide et le plus cohérent ; il lui donnait un petit côté Thatcher, même si c'était avec trente ans de retard. Mais tous les autres candidats de la primaire lui ont apporté de la crédibilité en s'alignant peu ou prou sur lui, alors même que la France et le monde d'aujourd'hui cherchent plutôt à corriger les conséquences funestes du thatchérisme mondialisé.

Mais ce quasi-unanimisme économique a permis à Fillon de s'échapper ailleurs. De faire entendre sa différence. De se désaligner de l'occidentalisme pro-américain du duo Sarkozy-Hollande. De lui préférer les charmes de l'alliance russe, et le dialogue avec l'Iran et la Syrie d'Assad. De rappeler qu'il avait voté non à Maastricht. D'évoquer avec nostalgie son séguinisme. Et même de frapper sans lésiner sur « le totalitarisme islamique ». Cette petite musique souverainiste contrastait drôlement avec son discours économique libéral. Il n'en fallait pas plus pour séduire quelques esprits soucieux avant tout de faire barrage à Alain Juppé.

C'est ainsi que vogue cette première primaire de la droite. On ne préfère pas, on « fait barrage ». Avec d'autant plus de ferveur que tout le monde est persuadé que le vainqueur de la primaire à droite sera automatiquement celui de la présidentielle. Les uns élisent Juppé pour « faire barrage » à Sarkozy. On aurait pu croire que l'électorat le plus résolu à droite choisirait Sarkozy pour « faire barrage » à Juppé.

Mais ce barrage-là prend l'eau. Le discours « identitaire » de l'ancien président sent trop sa tactique, « son gros rouge qui tache », son absence de convictions ; son ultime déclaration en faveur du vote Hollande contre Marine Le Pen a achevé de décrédibiliser son propos. Alors, pour faire barrage à Juppé et son « identité heureuse », de nombreux esprits s'échauffent et plébiscitent Fillon. Sans aveuglement. Pas le meilleur, mais le moins pire. Pour éviter le pire. On en est là. •

Quel genre d'insolent êtes-vous ? Avez-vous perdu la raison ? Ignorez-vous ce qu'il en a coûté à d'autres de parler en si mauvaise part de moi et de mes biens ? Ah, si Dieu m'avait donné plus longue vie, comme j'eusse eu plaisir à vous faire donner le bâton, à vous faire ravaler votre impudence dans le fond d'un cachot, à vous soumettre à la roue !

Quel genre d'insolent êtes-vous ? Avez-vous perdu la raison ? Ignorez-vous ce qu'il en a coûté à d'autres de parler en si mauvaise part de moi et de mes biens ? Ah, si Dieu m'avait donné plus longue vie, comme j'eusse eu plaisir à vous faire donner le bâton, à vous faire ravaler votre impudence dans le fond d'un cachot, à vous soumettre à la roue !

Invité jeudi sur BFM-TV, vous avez déclaré qu'il fallait « s'interroger quelques fois sur le suffrage universel ». Rires sur le plateau. Olivier Truchot et Ulysse Gosset pensaient-ils que vous plaisantiez ? Pour notre part, nous n'en avons pas eu l'impression. Dès lors, une question brûle les lèvres. Est-ce le principe du suffrage qui vous interroge ou le fait qu'il soit devenu universel ? L'émission se terminant, personne n'a malheureusement pu vous poser la question. Dommage ! Il aurait été très intéressant de vous entendre. Comme vous n'avez jamais manifesté la moindre tentation pour la monarchie absolue ou les régimes autocratiques en général, il vous aurait donc fallu expliquer que c'était l'universalité de ce droit qui constituait le problème.

Invité jeudi sur BFM-TV, vous avez déclaré qu'il fallait « s'interroger quelques fois sur le suffrage universel ». Rires sur le plateau. Olivier Truchot et Ulysse Gosset pensaient-ils que vous plaisantiez ? Pour notre part, nous n'en avons pas eu l'impression. Dès lors, une question brûle les lèvres. Est-ce le principe du suffrage qui vous interroge ou le fait qu'il soit devenu universel ? L'émission se terminant, personne n'a malheureusement pu vous poser la question. Dommage ! Il aurait été très intéressant de vous entendre. Comme vous n'avez jamais manifesté la moindre tentation pour la monarchie absolue ou les régimes autocratiques en général, il vous aurait donc fallu expliquer que c'était l'universalité de ce droit qui constituait le problème.

P

P

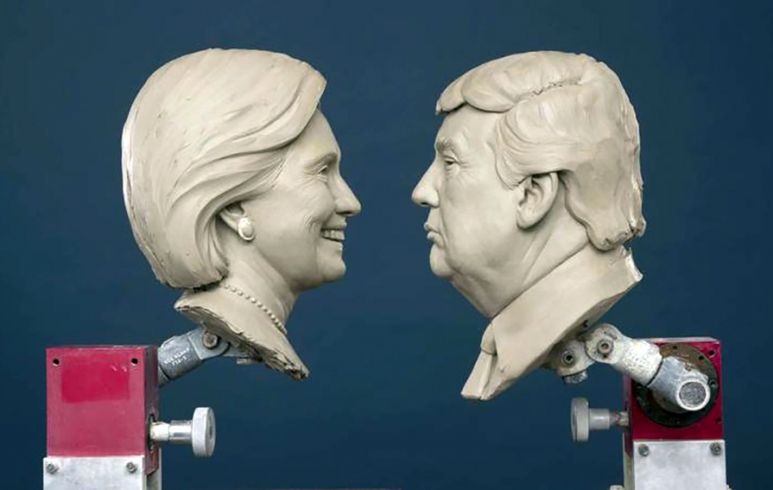

Sur le Niagara de commentaires dont nous avons été - et sommes encore - abreuvés à propos de l'élection de Donald, est-il utile de revenir ? Les journaleux papier-radio-télé nous ont assez dit ce qu'il fallait faire (installer un abri antiatomique dans nos jardins ou caves, et stocker des provisions pour quatre ans, en attendant que les effets de la bombe Trump ne se dissipent), il semble que l'on puisse, maintenant, passer à autre chose, car cela devient, franchement, lassant.

Sur le Niagara de commentaires dont nous avons été - et sommes encore - abreuvés à propos de l'élection de Donald, est-il utile de revenir ? Les journaleux papier-radio-télé nous ont assez dit ce qu'il fallait faire (installer un abri antiatomique dans nos jardins ou caves, et stocker des provisions pour quatre ans, en attendant que les effets de la bombe Trump ne se dissipent), il semble que l'on puisse, maintenant, passer à autre chose, car cela devient, franchement, lassant.

« Sondage n’est pas suffrage » : cette vieille rengaine qui est la mienne depuis longtemps et que j’appelle parfois « la sagesse du paysan de Lancieux », apparaît à nouveau d’une grande actualité en ce jour de résultats électoraux aux Etats-Unis. La victoire inattendue de M. Donald Trump est-elle, comme l’évoquait avant l’heure Le Figaro sous la plume de M. de Kerdrel ce matin, une « vengeance des peuples », fatigués d’une mondialisation qui n’est plus heureuse que pour ceux qu’ils nomment « élites » quand, le plus souvent, elles ne le sont désormais que par l’argent et non par le travail ? Ce qui est certain, c’est que le vote présidentiel de ce mardi n’est qu’une marque supplémentaire, et sans doute pas la dernière, de cette défiance à l’égard d’un système considéré comme socialement injuste, une défiance qui prend désormais des allures de colère (et de fâcherie) des électeurs des classes populaires et des classes moyennes inquiètes contre ceux qui gouvernent depuis si longtemps aux destinées de leur pays ou du monde…

« Sondage n’est pas suffrage » : cette vieille rengaine qui est la mienne depuis longtemps et que j’appelle parfois « la sagesse du paysan de Lancieux », apparaît à nouveau d’une grande actualité en ce jour de résultats électoraux aux Etats-Unis. La victoire inattendue de M. Donald Trump est-elle, comme l’évoquait avant l’heure Le Figaro sous la plume de M. de Kerdrel ce matin, une « vengeance des peuples », fatigués d’une mondialisation qui n’est plus heureuse que pour ceux qu’ils nomment « élites » quand, le plus souvent, elles ne le sont désormais que par l’argent et non par le travail ? Ce qui est certain, c’est que le vote présidentiel de ce mardi n’est qu’une marque supplémentaire, et sans doute pas la dernière, de cette défiance à l’égard d’un système considéré comme socialement injuste, une défiance qui prend désormais des allures de colère (et de fâcherie) des électeurs des classes populaires et des classes moyennes inquiètes contre ceux qui gouvernent depuis si longtemps aux destinées de leur pays ou du monde…

Jean-Michel Aphatie est un propagandiste de la haine de la France. Sa faconde provinciale ne parvient, d’ailleurs, plus à cacher ses véritables motivations. L’expert qui se trompe sur tout ne manque jamais de critiquer les votes des peuples souverains, se demandant parfois si la démocratie est vraiment nécessaire quand les Américains font le choix de leurs libertés retrouvées en élisant Donald Trump. D’une phénoménale outrecuidance, il saisit toujours les occasions qui lui sont offertes pour manifester bruyamment son profond mépris pour notre histoire. Se croyant transgressif, il n’est pourtant que le servile copiste de la morale bourgeoise de l’époque, héritée des « déconstructeurs » des années 60. Ainsi, invité de l’émission « On va plus loin » sur Public Sénat, il a déclaré, toute honte bue :

Jean-Michel Aphatie est un propagandiste de la haine de la France. Sa faconde provinciale ne parvient, d’ailleurs, plus à cacher ses véritables motivations. L’expert qui se trompe sur tout ne manque jamais de critiquer les votes des peuples souverains, se demandant parfois si la démocratie est vraiment nécessaire quand les Américains font le choix de leurs libertés retrouvées en élisant Donald Trump. D’une phénoménale outrecuidance, il saisit toujours les occasions qui lui sont offertes pour manifester bruyamment son profond mépris pour notre histoire. Se croyant transgressif, il n’est pourtant que le servile copiste de la morale bourgeoise de l’époque, héritée des « déconstructeurs » des années 60. Ainsi, invité de l’émission « On va plus loin » sur Public Sénat, il a déclaré, toute honte bue :

La Cour de cassation ayant rejeté, le mercredi 9 novembre, le pourvoi de Sylvie Andrieux, la députée socialiste marseillaise est définitivement condamnée à quatre ans de prison dont trois avec sursis. Accessoirement, à 100.000 euros d'amende et cinq ans d'inéligibilité.

La Cour de cassation ayant rejeté, le mercredi 9 novembre, le pourvoi de Sylvie Andrieux, la députée socialiste marseillaise est définitivement condamnée à quatre ans de prison dont trois avec sursis. Accessoirement, à 100.000 euros d'amende et cinq ans d'inéligibilité.