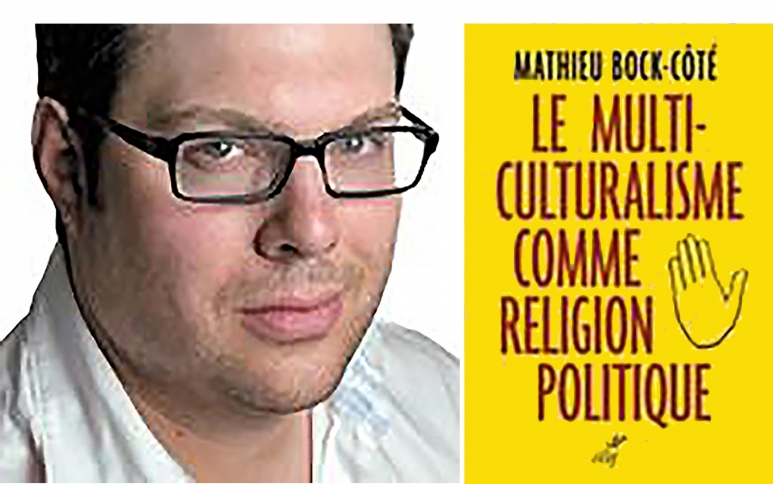

A l'occasion de la sortie de son nouveau livre, Mathieu Bock-Côté a accordé un entretien fleuve à FigaroVox [29.04] où il proclame son amour de la France et fait part de son angoisse de voir le multiculturalisme détruire les identités nationales. Nous avons souvent dit notre proximité avec la réflexion de Mathieu Bock-Côté et, pour cette raison, l'avons beaucoup cité. Cette proximité de fond se révèle ici une fois de plus. LFAR

En tant que Québécois, quel regard portez-vous sur la société française ?

Je m'en voudrais d'abord de ne pas dire que j'aime profondément la France et que j'hérite d'une tradition très francophile, autrefois bien présente chez nous, qui considère encore un peu votre pays comme une mère-patrie. La France, en un mot, ne nous est pas étrangère. Vous me pardonnerez ces premiers mots, mais ils témoignent de mon affection profonde pour un pays avec lequel les Québécois entretiennent une relation absolument particulière. En un mot, j'ai le sort de la France à cœur!

La pénétration de l'idéologie multiculturelle, que vous dénoncez dans votre livre, est-elle en France aussi forte que dans les pays d'Amérique ?

Le multiculturalisme prend un visage tout à fait singulier au Canada. Au Canada, le multiculturalisme est inscrit dans la constitution de 1982, imposé de force au Québec, qui ne l'a jamais signé. Il a servi historiquement à noyer le peuple québécois dans une diversité qui le privait de son statut de nation fondatrice. Pierre Trudeau, le père de Justin Trudeau, était radicalement hostile au peuple québécois, à son propre peuple, qu'il croyait traversé par une tentation ethnique rétrograde. C'était faux, mais c'était sa conviction profonde, et il voulait désarmer politiquement le Québec et le priver de sa prétention à constituer une nation.

Dans l'histoire du Canada, nous étions un peuple fondateur sur deux. Avec le multiculturalisme d'État, on nous a transformés en nuance identitaire parmi d'autres dans l'ensemble canadien. Il faut rappeler ces origines oubliées du multiculturalisme canadien à ceux qui n'en finissent plus d'idéaliser un pays qui a œuvré à oblitérer sa part française.

Je vous donne au passage ma définition du multiculturalisme, valable au-delà du contexte canadien : c'est une idéologie fondée sur l'inversion du devoir d'intégration. Traditionnellement, c'était la vocation de l'immigré de prendre le pli de la société d'accueil et d'apprendre à dire nous avec elle. Désormais, c'est la société d'accueil qui doit se transformer pour accommoder la diversité. La culture nationale perd son statut: elle n'est plus qu'un communautarisme parmi d'autres. Elle devra toutefois avoir la grandeur morale de se dissoudre pour expier ses péchés passés contre la diversité.

Retour au Canada. Au fil du temps, le multiculturalisme canadien s'est autonomisé de sa vocation antiquébécoise et en est venu à représenter paradoxalement le cœur de l'identité canadienne. Il a remplacé ce qu'on pourrait appeler l'identité historique canadienne par une identité idéologique fondée sur la prétention. Ce qui tient lieu d'identité commune au Canada aujourd'hui, et cela plus encore depuis l'arrivée au pouvoir de Justin Trudeau, que la France regarde étrangement d'un air enamouré, c'est le sentiment d'être une superpuissance morale, exemplaire pour l'humanité entière, une utopie réussie représentant non seulement un pays admirable, mais la prochaine étape dans le progrès de l'humanité.

L'indépendantiste québécois que je suis a un regard pour le moins sceptique devant cet ultranationalisme canadien qui conjugue la fierté cocardière et l'esprit post-moderne.

Plus largement, au Canada, le multiculturalisme sert de machine à normaliser et à banaliser les différences les plus extrêmes, les moins compatibles avec ce qu'on appellera l'esprit de la civilisation occidentale ou les mœurs occidentales. C'est le pays du communautarisme décomplexé, c'est aussi celui où on peut prêter son serment de citoyenneté en niqab avec la bénédiction des tribunaux et du premier ministre, qui y voit une marque admirable de tolérance.

C'est le pays qui banalise sous le terme d'accommodements raisonnables un relativisme généralisé, qui peut aller très loin. C'est le pays où certains iront même jusqu'à dire que le niqab est peut-être même le symbole par excellence de la diversité canadienne, puisque son acceptation par les élites témoigne de la remarquable ouverture d'esprit de ceux qui le dirigent et des institutions qui le charpentent. Pour le dire autrement, le Canada pratique un multiculturalisme à la fois radicalisé et pacifié.

En France, le multiculturalisme semble moins agressif ...

Il domine aussi l'esprit public mais n'est pas nécessairement revendiqué par les élites, qui entretiennent, à travers la référence aux valeurs républicaines, l'idéal d'une nation transcendant sa diversité. On sait bien que la réalité est autre et que la référence républicaine s'est progressivement désincarnée et vidée de sa substance nationale depuis une trentaine d'années.

En fait, la France fait une expérience tragique du multiculturalisme. Elle se délite, se décompose sous nos yeux, et la plupart de mes interlocuteurs, ici, me confessent avoir une vision terriblement pessimiste de l'avenir de leur pays. J'ajoute, et je le dis avec tristesse, que les Français semblent nombreux, lorsque leur pays est attaqué, à se croire responsable du mauvais sort qu'ils subissent, comme s'ils avaient intériorisé pleinement le discours pénitentiel occidental, qui pousse nos nations à s'autoflageller en toutes circonstances.

Le multiculturalisme s'est imposé chez vous par une gauche qui, depuis le passage du socialisme à l'antiracisme, au début des années 1980, jusqu'à la stratégie Terra Nova, en 2012, a été de moins en moins capable de parler le langage de la nation, comme si cette dernière était une fiction idéologique au service d'une majorité tyrannique désirant écraser les minorités.

Il s'est aussi imposé avec l'aide des institutions européennes, qui sont de formidables machines à dénationaliser les peuples européens.

La droite, par ailleurs, toujours prompte à vouloir donner des gages au progressisme, a peu à peu abandonné aussi la nation, ou s'est du moins contentée de la définir de manière minimaliste en en évacuant l'histoire pour retenir seulement les fameuses valeurs républicaines.

Le multiculturalisme est la dynamique idéologique dominante de notre temps, et cela en Amérique du nord comme en Europe occidentale. Chez les élites, il suscite la même admiration béate ou la même passion militante. Il propose toujours le même constat: nos sociétés sont pétries de stéréotypes et de préjugés, elles sont fermées à la différence et elles doivent se convertir à la diversité pour enfin renaître, épurées de leur part mauvaise, lavées de leurs crimes. Pour emprunter les mots d'un autre, le multiculturalisme se présente comme l'horizon indépassable de notre temps et comme le seul visage possible de la démocratie.

La gauche européenne, en général, y voit d'ailleurs le cœur de son programme politique et idéologique.

Je note autre chose: le multiculturalisme est partout en crise, parce qu'on constate qu'une société exagérément hétérogène, qui ne possède plus de culture commune ancrée dans l'histoire et qui par ailleurs, renonce à produire du commun, est condamnée à entrer en crise ou à se déliter. Lorsqu'on légitime les revendications ethnoreligieuses les plus insensées au nom du droit à la différence, on crée les conditions d'une déliaison sociale majeure.

Mais devant cette crise, le multiculturalisme, loin de s'amender, loin de battre en retraite, se radicalise incroyablement. Pour ses thuriféraires, si le multiculturalisme ne fonctionne pas, c'est qu'on y résiste exagérément, c'est que les nations historiques, en refusant de s'y convertir, l'empêchent de transformer pour le mieux nos sociétés selon les termes de la promesse diversitaire.

Il faudra alors rééduquer les populations pour transformer leur identité et les amener à consentir à ce nouveau modèle: on cherche, par l'école, à fabriquer un nouveau peuple, ayant pleinement intériorisé l'exigence diversitaire. On cherchera à culpabiliser les peuples pour les pousser à enfin céder à l'utopie diversitaire.

C'est la tentation autoritaire du multiculturalisme, qui est tenté par ce qu'on pourrait appeler une forme de despotisme qui se veut éclairé.

Quels sont les points communs et différence avec la France ?

L'histoire des deux pays, naturellement n'est pas la même. La France est un vieux pays, une vieille culture, une vieille civilisation qui se représente généralement comme un monde commun à transmettre et non comme une utopie à exporter, même si la révolution française a eu un temps cette tentation.

En un mot, la France a des ressources inouïes pour résister au multiculturalisme même si elle ne les mobilise pas tellement le discours culpabilisateur inhibe les peuples et les convaincs que l'affirmation de leur identité relève de la xénophobie et du racisme.

Mais encore une fois, il faut le dire, c'est le même logiciel idéologique qui est à l'œuvre. Il repose sur l'historiographie victimaire, qui criminalise les origines de la nation ou réduit son histoire à ses pages noires, sur la sociologie antidiscriminatoire, qui annihile la possibilité même d'une culture commune, dans la mesure où elle n'y voit qu'une culture dominante au service d'une majorité capricieuse, et sur une transformation de la démocratie, qui sera vidée de sa substance, dans la mesure où la judiciarisation des problèmes politiques et le transfert de la souveraineté vers le gouvernement des juges permet de désarmer institutionnellement un peuple qu'on soupçonne de céder au vice de la tyrannie de la majorité.

En un mot, si l'idéologie multiculturaliste s'adapte à chaque pays où elle s'implante, elle fait partout le même diagnostic et prescrit les mêmes solutions: c'est qu'il s'agit d'une idéologie, finalement, qui pose un diagnostic global et globalement négatif sur l'expérience historique occidentale.

Vous définissez aussi le multiculturalisme comme la créature de Frankenstein du marxisme. Mais cette idéologie est née dans les pays anglo-saxons de culture libérale. N'est-ce pas paradoxal ?

Je nuancerais. Le multiculturalisme comme idéologie s'est développée au cœur des luttes et contestations qui ont caractérisé les radical sixties et les radical seventies et s'est alimenté de références idéologiques venant des deux côtés de l'Atlantique. Par ailleurs, de grands intellectuels français ont joué un rôle majeur dans la mise en place de cette idéologie, née du croisement d'un marxisme en décomposition et des revendications issues de la contre-culture. Michel Foucault et Alain Touraine, par exemple, ont joué un grand rôle dans la construction globale de l'idéologie multiculturaliste. En fait, je dirais que la crise du progressisme a frappé toutes les gauches occidentales. Chose certaine, il ne faut pas confondre l'idéologie multiculturaliste avec une simple expression globalisée de l'empire américain. C'est une explication trop facile à laquelle il ne faut pas céder.

En France, vieux pays jacobin qui a fait la révolution, le multiculturalisme reste contesté malgré la conversion de la majorité de nos élites …

Il est contesté partout, il est contesté au Québec, il est contesté en Grande-Bretagne, il est contesté aux États-Unis, il est aussi contesté chez vous, cela va de soi. Sur le fond des choses, le refus du multiculturalisme repose sur le refus d'être dépossédé de son pays et de voir la culture nationale transformée en identité parmi d'autres dans une citoyenneté mosaïque. Il serait quand même insensé que la civilisation française devienne optionnelle sur son territoire, certains pouvant s'en réclamer, d'autres pas, mais tous cohabitant dans une fausse harmonie que de vrais propagandistes nommeront vivre-ensemble.

Le drame de cette contestation, c'est qu'elle est souvent inhibée, disqualifiée ou criminalisée. La simple affirmation du sentiment national a longtemps passé pour de la xénophobie plus ou moins avouée, qu'il fallait combattre de toutes les manières possibles. D'ailleurs, la multiplication des phobies dans le discours médiatique, qui témoigne d'une psychiatrisation du débat public: on veut exclure du cercle de la respectabilité démocratique ceux qui sont attachés, d'une manière ou d'une autre, à l'État-nation.

On ne sortira pas de l'hégémonie multiculturaliste sans réaffirmer la légitimité du référent national, sans redonner ses lettres de noblesse à un patriotisme enraciné et décomplexé.

Depuis quelques années, on observe également en France la percée d'un féminisme identitaire qui semble tout droit inspiré de Judith Butler. Quelle a été son influence au Québec et plus largement en Amérique du Nord? Ce féminisme est-il une variante du multiculturalisme ?

Ce féminisme est dominant dans nos universités et est particulièrement influent au Québec, surtout dans une nouvelle génération féministe très militante qui voit dans la théorie du genre l'expression la plus satisfaisante d'une certaine radicalité théorique qui est pour certains une drogue dure. La théorie du genre, en d'autres mots, est à la mode, très à la mode (et elle l'est aussi plus généralement dans les universités nord-américaines et dans les milieux culturels et médiatiques), et il est mal vu de s'y opposer. Il faut pourtant dire qu'elle est portée par une tentation nihiliste radicale, qui entend tout nier, tout déconstruire, au nom d'une liberté pensée comme pure indétermination. C'est le fantasme de l'autoengendrement. La théorie du genre veut éradiquer le monde historique et reprendre l'histoire à zéro, en quelques sortes, en abolissant la possibilité même de permanences anthropologiques.

On peut certainement y voir une autre manifestation de l'héritage des radical sixties et de l'idéologie diversitaire qui domine généralement les départements de sciences sociales et au nom de laquelle on mène la bien mal nommée lutte contre les discriminations - parce qu'à force de présenter toute différence à la manière d'une discrimination, on condamne toutes les institutions à la déconstruction. Devant Judith Butler, la tentation première est peut-être de s'esclaffer. Je comprends cela. Il faut pourtant prendre son propos très au sérieux, car sa vision des choses, et plus largement, du courant néoféministe qu'elle représente, est particulièrement efficace dans les milieux qui se veulent progressistes et craignent par-dessus tout de ne pas avoir l'air assez à gauche.

Depuis les attentats de janvier 2015, le débat autour de l'islam divise profondément la France. Cette question est-elle aussi centrale en Amérique du Nord? Pourquoi ?

Elle est présente, très présente, mais elle est l'est de manière moins angoissante, dans la mesure où les communautarismes ne prennent pas la forme d'une multiplication de Molenbeek, même si la question de l'islam radical et violent inquiète aussi nos autorités et même si nous avons aussi chez certains jeunes une tentation syrienne.

Mais la question du voile, du voile intégral, des accommodements raisonnables, se pose chez nous très vivement - et je note qu'au Québec, on s'inquiète particulièrement du multiculturalisme. Nos sociétés sont toutes visées par l'islamisme. Elles connaissent toutes, aussi, de vrais problèmes d'intégration.

Généralisons un peu le propos : partout en Occident, la question de l'Islam force les pays à se poser deux questions fondamentales: qu'avons-nous en propre, au-delà de la seule référence aux droits de l'homme, et comment intégrer une population qui est culturellement très éloignée, bien souvent, des grands repères qui constituent le monde commun en Occident ?

Cela force, à terme, et cela de manière assez étonnante, plusieurs à redécouvrir la part chrétienne oubliée de notre civilisation. Non pas à la manière d'une identité confessionnelle militante, évidemment, mais tout simplement sous la forme d'une conscience de l'enracinement.

Les musulmans qui arrivent en Occident doivent accepter qu'ils arrivent dans une civilisation qui a longtemps été le monde chrétien, et où sur le plan symbolique, l'héritage chrétien conserve une prédominance naturelle et légitime.

Cela ne veut pas dire, évidemment, qu'il faille courir au conflit confessionnel ou à la guerre des religions: ce serait désastreux.

Mais simplement dit, la question de l'islam nous pousse à redécouvrir des pans oubliés de notre identité, même si cette part est aujourd'hui essentiellement culturalisée.

L'islamisme et ses prétentions hégémoniques ne sont-ils pas finalement incompatible avec le multiculturalisme qui suppose le « vivre ensemble » ?

L'islamisme a un certain génie stratégique: il mise sur les droits consentis par les sociétés occidentales pour les retourner contre elles. Il se présente à la manière d'une identité parmi d'autres dans la société plurielle: il prétend s'inscrire dans la logique du multiculturalisme, à travers lui, il banalise ses revendications. Il instrumentalise les droits de l'homme pour poursuivre l'installation d'un islam radical dans les sociétés occidentales et parvient à le faire en se réclamant de nos propres principes. Il se présente à la manière d'une identité parmi d'autres qui réclame qu'on l'accommode, sans quoi il jouera la carte victimaire de la discrimination. C'est très habile. À travers cela, il avance, il gagne du terrain et nous lui cédons. Devant cela, nous sommes moralement désarmés.

Il faudrait pourtant se rappeler, dans la mesure du possible, que lorsqu'on sépare la démocratie libérale de ses fondements historiques et civilisationnels, elle s'effrite, elle se décompose. La démocratie désincarnée et dénationalisée est une démocratie qui se laisse aisément manipuler par ses ennemis déclarés. D'ailleurs, au vingtième siècle, ce n'est pas seulement au nom des droits de l'homme mais aussi au nom d'une certaine idée de notre civilisation que les pays occidentaux ont pu se dresser victorieusement contre le totalitarisme. Du général de Gaulle à Churchill en passant par Soljenitsyne, la défense de la démocratie ne s'est pas limitée à la défense de sa part formelle, mais s'accompagnait d'une défense de la civilisation dont elle était la forme politique la plus achevée.

Comment voyez-vous l'avenir de la France. Le renouveau conservateur en germe peut-il stopper l'offensive multiculturaliste de ces 30 dernières années ?

On dit que la France a la droite la plus bête du monde. C'est une boutade, je sais, mais elle est terriblement injuste.

Je suis frappé, quant à moi, par la qualité intellectuelle du renouveau conservateur, qui se porte à la fois sur la question identitaire et sur la question anthropologique, même si je sais bien qu'il ne se réclame pas explicitement du conservatisme, un mot qui a mauvaise réputation en France.

Je définis ainsi le conservatisme : une philosophie politique interne à la modernité qui cherche à la garder contre sa tentation démiurgique, contre la tentation de la table-rase, contre sa prétention aussi à abolir l'histoire comme si l'homme devait s'en extraire pour se livrer à un fantasme de toute puissance sociale, où il n'entend plus seulement conserver, améliorer, transformer et transmettre la société, mais la créer par sa pure volonté. Le conservatisme rappelle à l'homme qu'il est un héritier et que la gratitude, comprise comme une bienveillance envers le monde qui nous accueille, est une vertu honorable. C'est une philosophie politique de la finitude.

Réponse un peu abstraite, me direz-vous. Mais pas nécessairement: car on aborde toujours les problèmes politiques à partir d'une certaine idée de l'homme. Si nous pensons l'homme comme héritier, nous nous méfierons de la réécriture culpabilisante de l'histoire qui domine aujourd'hui l'esprit public dans les sociétés occidentales. Ce que j'espère, c'est que la renaissance intellectuelle du conservatisme en France trouve un débouché politiquement, qui normalement, ne devrait pas être étranger à l'héritage du gaullisme. Pour l'instant, ce conservatisme semble entravé par un espace politique qui l'empêche de prendre forme.

Et pour ce qui est du multiculturalisme, on ne peut bien y résister qu'à condition d'assumer pleinement sa propre identité historique, ce qui permet de résister aux discours culpabilisants et incapacitants. Il faut donc redécouvrir l'héritage historique propre à chaque pays et cesser de croire qu'en l'affirmant, on bascule inévitablement dans la logique de la discrimination contre l'Autre ou le minoritaire. Cette reconstruction ne se fera pas en quelques années. Pour user d'une image facile, c'est le travail d'une génération.

Le multiculturalisme peut-il finalement réussir le vieux rêve marxiste de révolution mondiale? La France va-t-elle devenir les Etats-Unis ou le Canada ?

À tout le moins, il s'inscrit dans la grande histoire du progressisme radical et porte l'espoir d'une humanité réconciliée, délivrée de ses différences profondes, où les identités pourraient circuler librement et sans entraves dans un paradis diversitaire. On nous présente cela comme une sublime promesse: en fait, ce serait un monde soumis à une terrible désincarnation, où l'homme serait privé de ses ancrages et de la possibilité même de l'enracinement. L'homme sans histoire, sans culture, sans patrie, sans famille et sans civilisation n'est pas libre: il est nu et condamné au désespoir.

En un sens, le multiculturalisme ne peut pas gagner : il est désavoué par le réel, par la permanence de l'authentique diversité du monde. Il pousse à une société artificielle de carte postale, au mieux ou à la décomposition du corps politique et au conflit social, au pire. Et il est traversé par une vraie tentation autoritaire, chaque fois. Mais il peut tous nous faire perdre en provoquant un effritement de nos identités nationales, en déconstruisant leur légitimité, en dynamitant leurs fondements historiques.

Et pour la France, permettez-moi de lui souhaiter une chose: qu'elle ne devienne ni les États-Unis, ni le Canada, mais qu'elle demeure la France. •

Propos recueillis par Alexandre Devecchio@Alex_devecch

Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie et chargé de cours aux HEC à Montréal. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l'auteur d'Exercices politiques (VLB éditeur, 2013), de Fin de cycle: aux origines du malaise politique québécois (Boréal, 2012) et de La dénationalisation tranquille: mémoire, identité et multiculturalisme dans le Québec post-référendaire (Boréal, 2007). Mathieu Bock-Côté est aussi chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Son dernier livre, Le multiculturalisme comme religion politique vient de paraître aux éditions du Cerf.

La première fois une tragédie, la deuxième fois une farce. Et la troisième – ou en l’occurrence la centième –, comment la qualifier ? Une énorme galéjade ? Le canular du siècle ? Je l’avoue, la nouvelle poussée de fièvre antifasciste, à propos de l’annulation du concert de Black M à Verdun, me tire des larmes de rire. À chaque nouvelle déclaration indignée pour défendre un chanteur de variété rap pour ados qui, dans sa jeunesse, chantait sa détestation de son pays de kouffars, je n’en crois pas mes oreilles : là, ils le font exprès, ça ne peut pas être sérieux. Ces gens bien habillés, de gauche (ou de la bonne droite qui n’a pas tardé à rallier cette croisade hautement comique), ne peuvent pas croire aux fadaises qu’ils débitent au kilomètre. Pour l’instant, ma préférée, c’est la ministre de la Culture qui a parlé d’ « ordre moral nauséabond », on notera une certaine recherche dans l’assemblage des mots-clés. Juste après, arrive le secrétaire d’Etat aux Anciens combattants, dont on aimerait savoir ce qu’il avait fumé quand il a déclaré : « C’est le début du totalitarisme et je dis que c’est vraiment le fascisme qui nous attend »… Mais entre Jack Lang, Christiane Taubira, Benoist Apparu et quelques autres, la compétition pour la plus grosse énormité sur le sujet est serrée.

La première fois une tragédie, la deuxième fois une farce. Et la troisième – ou en l’occurrence la centième –, comment la qualifier ? Une énorme galéjade ? Le canular du siècle ? Je l’avoue, la nouvelle poussée de fièvre antifasciste, à propos de l’annulation du concert de Black M à Verdun, me tire des larmes de rire. À chaque nouvelle déclaration indignée pour défendre un chanteur de variété rap pour ados qui, dans sa jeunesse, chantait sa détestation de son pays de kouffars, je n’en crois pas mes oreilles : là, ils le font exprès, ça ne peut pas être sérieux. Ces gens bien habillés, de gauche (ou de la bonne droite qui n’a pas tardé à rallier cette croisade hautement comique), ne peuvent pas croire aux fadaises qu’ils débitent au kilomètre. Pour l’instant, ma préférée, c’est la ministre de la Culture qui a parlé d’ « ordre moral nauséabond », on notera une certaine recherche dans l’assemblage des mots-clés. Juste après, arrive le secrétaire d’Etat aux Anciens combattants, dont on aimerait savoir ce qu’il avait fumé quand il a déclaré : « C’est le début du totalitarisme et je dis que c’est vraiment le fascisme qui nous attend »… Mais entre Jack Lang, Christiane Taubira, Benoist Apparu et quelques autres, la compétition pour la plus grosse énormité sur le sujet est serrée.

Un concert d’un tout autre genre s’est tenu le 5 mai à Palmyre, en Syrie. Un chef d’orchestre, un vrai, un grand, le Russe Valéri Guerguiev, a dirigé dans l'amphithéâtre de la ville antique, l'orchestre symphonique du théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg. Bach, Prokofiev, Chtchedrine. Ni bruit, ni haine. De la musique. Tout simplement magnifique. Le concert, retransmis en direct par la télévision publique russe, a été salué comme un "extraordinaire acte d'humanité" par le président russe M.Poutine qui a voulu y voir un acte fort pour « la renaissance de Palmyre » et contre « le terrorisme international ». L’initiative étant russe, ce concert a bien évidemment été critiqué par la grande majorité de la presse française, au motif qu’il s’agissait d’une opération de communication. L’objectivité eût consisté à dire que ce concert a effectivement constitué, en dehors de sa qualité artistique incontestable, ou plutôt grâce à elle, une remarquable publicité pour la Russie. On nous dit aujourd’hui que les combattants de l’Etat islamique menacent toujours Palmyre. Espérons n’avoir jamais à regretter que le concert de Palmyre ait été le dernier.

Un concert d’un tout autre genre s’est tenu le 5 mai à Palmyre, en Syrie. Un chef d’orchestre, un vrai, un grand, le Russe Valéri Guerguiev, a dirigé dans l'amphithéâtre de la ville antique, l'orchestre symphonique du théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg. Bach, Prokofiev, Chtchedrine. Ni bruit, ni haine. De la musique. Tout simplement magnifique. Le concert, retransmis en direct par la télévision publique russe, a été salué comme un "extraordinaire acte d'humanité" par le président russe M.Poutine qui a voulu y voir un acte fort pour « la renaissance de Palmyre » et contre « le terrorisme international ». L’initiative étant russe, ce concert a bien évidemment été critiqué par la grande majorité de la presse française, au motif qu’il s’agissait d’une opération de communication. L’objectivité eût consisté à dire que ce concert a effectivement constitué, en dehors de sa qualité artistique incontestable, ou plutôt grâce à elle, une remarquable publicité pour la Russie. On nous dit aujourd’hui que les combattants de l’Etat islamique menacent toujours Palmyre. Espérons n’avoir jamais à regretter que le concert de Palmyre ait été le dernier.

Il faut se méfier des experts. Pas seulement pour le style, souvent ampoulé et pédant. Mais leur science, incontestable, dans leur domaine d'excellence, les persuade qu'ils ont la même légitimité sur un terrain plus politique. Ils confondent science et idéologie et croient qu'ils assènent des connaissances alors qu'ils ne font que défendre des convictions.

Il faut se méfier des experts. Pas seulement pour le style, souvent ampoulé et pédant. Mais leur science, incontestable, dans leur domaine d'excellence, les persuade qu'ils ont la même légitimité sur un terrain plus politique. Ils confondent science et idéologie et croient qu'ils assènent des connaissances alors qu'ils ne font que défendre des convictions.

Quand Macron annonce qu’il veut sortir du vieux clivage gauche-droite, il ne fait que répéter une très vieille antienne que Bayrou a reprise en son temps. Mais alors il faut aller jusqu’au bout… et renier un régime qui ne vit que de la lutte des partis. Chiche !

Quand Macron annonce qu’il veut sortir du vieux clivage gauche-droite, il ne fait que répéter une très vieille antienne que Bayrou a reprise en son temps. Mais alors il faut aller jusqu’au bout… et renier un régime qui ne vit que de la lutte des partis. Chiche !

Je n’en peux plus, je suis à bout … Depuis l’invention diabolique du portable, mahmoul, natel ou mobile, on n’est plus tranquille nulle part. Trains, bus, taxis, cafés, restaurants, jardins publics, plages, piscines, zoos, parcs d’attractions et même cinémas voire lieux de culte (je l’atteste pour les églises, mais des orants m’ont affirmé que des sonneries intempestives avaient même retenti dans des mosquées …), partout on doit subir, depuis des années, en arabe, en français, en berberarabe, voire en espagnol, en bambara ou en ouolof, les bavardages, le verbiage, la logorrhée, la diarrhée verbale de gens racontant à haute, très haute voix leurs affaires privées ou professionnelles, comme s’il étaient seuls. Et avec parfois des détails intimes frisant l’indécence, de sordides histoires de fric, etc. Sans parler des maladies, des uns et des autres. Sans oublier les voix nasillardes, métalliques, criardes, un vrai supplice pour les oreilles.

Je n’en peux plus, je suis à bout … Depuis l’invention diabolique du portable, mahmoul, natel ou mobile, on n’est plus tranquille nulle part. Trains, bus, taxis, cafés, restaurants, jardins publics, plages, piscines, zoos, parcs d’attractions et même cinémas voire lieux de culte (je l’atteste pour les églises, mais des orants m’ont affirmé que des sonneries intempestives avaient même retenti dans des mosquées …), partout on doit subir, depuis des années, en arabe, en français, en berberarabe, voire en espagnol, en bambara ou en ouolof, les bavardages, le verbiage, la logorrhée, la diarrhée verbale de gens racontant à haute, très haute voix leurs affaires privées ou professionnelles, comme s’il étaient seuls. Et avec parfois des détails intimes frisant l’indécence, de sordides histoires de fric, etc. Sans parler des maladies, des uns et des autres. Sans oublier les voix nasillardes, métalliques, criardes, un vrai supplice pour les oreilles.

« Le mois de Mai s'annonce couvert », ironisait l'un de mes amis l'autre jeudi quand, au centre de Rennes, les fumées lacrymogènes grisaient l'horizon et faisaient tousser nos voisins, tandis que, devant ou à côté de nous, des lycéens et quelques étudiants s'amusaient à provoquer les forces de l'ordre en une sorte de carnaval plus qu'en une émeute organisée : il est vrai que nous étions en après-midi et loin du lieu des principaux affrontements du midi, ceux-là mêmes qui avaient coûté un œil à un étudiant en géographie... La violence n'était plus, à l'heure où nous arpentions les abords de l'esplanade Charles-de-Gaulle, qu'un vague souvenir et les vitriers étaient déjà à pied d’œuvre alors même que les manifestants mimaient encore cette révolution dont ils n'ont pas, en définitive et pour la grande majorité d'entre eux, une idée claire, voire pas d'idée du tout... « C'est une révolte ? Non, sire, c'est un chahut », pouvait-on murmurer au milieu des clameurs juvéniles rennaises...

« Le mois de Mai s'annonce couvert », ironisait l'un de mes amis l'autre jeudi quand, au centre de Rennes, les fumées lacrymogènes grisaient l'horizon et faisaient tousser nos voisins, tandis que, devant ou à côté de nous, des lycéens et quelques étudiants s'amusaient à provoquer les forces de l'ordre en une sorte de carnaval plus qu'en une émeute organisée : il est vrai que nous étions en après-midi et loin du lieu des principaux affrontements du midi, ceux-là mêmes qui avaient coûté un œil à un étudiant en géographie... La violence n'était plus, à l'heure où nous arpentions les abords de l'esplanade Charles-de-Gaulle, qu'un vague souvenir et les vitriers étaient déjà à pied d’œuvre alors même que les manifestants mimaient encore cette révolution dont ils n'ont pas, en définitive et pour la grande majorité d'entre eux, une idée claire, voire pas d'idée du tout... « C'est une révolte ? Non, sire, c'est un chahut », pouvait-on murmurer au milieu des clameurs juvéniles rennaises...

« Il n'y a pas un Français, quelle que soit son opinion religieuse, politique ou philosophique, dont Jeanne d Arc ne satisfasse les vénérations profondes. Chacun de nous peut personnifier en elle son idéal. Etes-vous catholique ? C'est une martyre et une sainte, que l'Eglise vient de mettre sur les autels. Etes-vous royaliste ? C'est l'héroïne qui a fait consacrer le fils de Saint Louis par le sacrement gallican de Reims. Rejetez-vous le surnaturel ? Jamais personne ne fut aussi réaliste que cette mystique ; elle est pratique, frondeuse et goguenarde, comme le soldat de toutes nos épopées... Pour les républicains, c'est l'enfant du peuple qui dépasse en magnanimité toutes les grandeurs établies. [...] Enfin les socialistes ne peuvent oublier qu'elle disait : "J'ai été envoyée pour la consolation des pauvres et des malheureux. "Ainsi tous les partis peuvent réclamer Jeanne d'Arc. Mais elle les dépasse tous. Nul ne peut la confisquer. C'est autour de sa bannière que peut s'accomplir aujourd'hui, comme il y a cinq siècles, le miracle de la réconciliation nationale. »

« Il n'y a pas un Français, quelle que soit son opinion religieuse, politique ou philosophique, dont Jeanne d Arc ne satisfasse les vénérations profondes. Chacun de nous peut personnifier en elle son idéal. Etes-vous catholique ? C'est une martyre et une sainte, que l'Eglise vient de mettre sur les autels. Etes-vous royaliste ? C'est l'héroïne qui a fait consacrer le fils de Saint Louis par le sacrement gallican de Reims. Rejetez-vous le surnaturel ? Jamais personne ne fut aussi réaliste que cette mystique ; elle est pratique, frondeuse et goguenarde, comme le soldat de toutes nos épopées... Pour les républicains, c'est l'enfant du peuple qui dépasse en magnanimité toutes les grandeurs établies. [...] Enfin les socialistes ne peuvent oublier qu'elle disait : "J'ai été envoyée pour la consolation des pauvres et des malheureux. "Ainsi tous les partis peuvent réclamer Jeanne d'Arc. Mais elle les dépasse tous. Nul ne peut la confisquer. C'est autour de sa bannière que peut s'accomplir aujourd'hui, comme il y a cinq siècles, le miracle de la réconciliation nationale. »

« Voilà un point de vue qui me confirme dans mon avis sur le Prince : il est là, il envoie des signes forts (comme on dit dans le jargon) mais certains ne savent pas les voir ni les entendre. Le Prince et sa famille modèle sont la présence sereine, calme, le recours, le remède à côté du mal lorsque la France en aura besoin, quand le Système (comme en 39 ou en 58) s'effondrera. Une seule attitude pour les royalistes : militer, à temps et à contretemps, et soutenir le Prince, « l'Héritier des siècles », là aussi à temps et à contretemps. Pas de sinistrose, de grincheries, de passéismes; le temps est à se préparer pour les évènements graves qui arrivent, et ce sera pour la France, avec le Prince. » •

« Voilà un point de vue qui me confirme dans mon avis sur le Prince : il est là, il envoie des signes forts (comme on dit dans le jargon) mais certains ne savent pas les voir ni les entendre. Le Prince et sa famille modèle sont la présence sereine, calme, le recours, le remède à côté du mal lorsque la France en aura besoin, quand le Système (comme en 39 ou en 58) s'effondrera. Une seule attitude pour les royalistes : militer, à temps et à contretemps, et soutenir le Prince, « l'Héritier des siècles », là aussi à temps et à contretemps. Pas de sinistrose, de grincheries, de passéismes; le temps est à se préparer pour les évènements graves qui arrivent, et ce sera pour la France, avec le Prince. » •