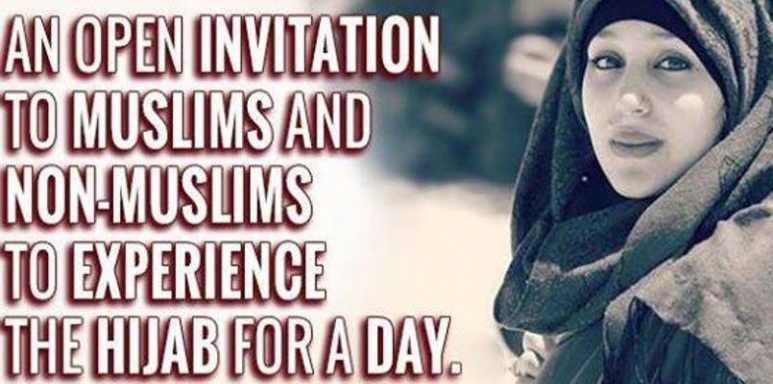

On peut avoir le visage découvert, les cheveux aux vents et se voiler volontairement l'esprit. Ce port du voile-là n'a jamais été obligatoire mais celui qui, en France, se risquait à le retirer pour voir les conséquences d'une immigration inconséquente, celui qui osait exprimer sa crainte de voir fleurir les barbes et pousser les minarets a longtemps subi le supplice réservé aux apostats. Les gardiens du dogme le jetaient dans les ténèbres, les comités de surveillance le faisaient poursuivre par les juges, les relais d'opinion accolaient à son nom tous les péchés du monde.

S'il lui prenait la fantaisie de ne plus chercher les convulsions antisémites dans les salons de la vieille France ou les sacristies des églises mais dans les territoires délaissés par l'école, la police, la justice, on criait au racisme. Il valait mieux raser les murs et rester bien au chaud derrière la bonne grille de pensée. Le nouveau clergé disait le bien et le mal, le salut et l'enfer. Nul n'y croyait guère mais, l'histoire le prouve, on peut aussi pratiquer une religion sans y croire.

Accepter de voir

Et puis, un à un, malgré tout, essayistes, philosophes, écrivains ont arraché le voile. Ils ont accepté de voir. Ils ont même accepté de dire. Les gardiens de la révolution ont bien tenté de les poursuivre, de les faire renvoyer de leurs journaux, de leurs télévisions, de leurs radios, de les mener de force devant les juges: rien n'y fit, leur succès était trop grand et la population les portait aux nues.

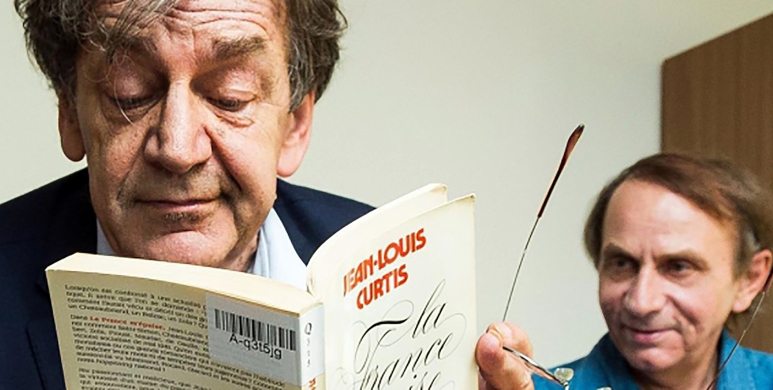

Ils pouvaient être journalistes comme Eric Zemmour, philosophes comme Alain Finkielkraut et Michel Onfray, romanciers comme Michel Houellebecq, essayistes comme Pascal Bruckner et Elisabeth Lévy. Par paresse (ou par malveillance), ils furent assimilés les uns aux autres, sous le vocable de néoréactionnaires. Pourtant, en l'espèce, il était hasardeux de faire des amalgames. Leur seul point commun était d'avoir retiré le voile, d'avoir appelé un chat un chat et un attentat islamiste, un attentat islamiste.

En dix ans, ce surgissement du réel a bouleversé toutes les lignes de la vie des idées. L'antiracisme a perdu la tête et la main jaune est devenue folle. Les potes d'hier se sont déchirés et la génération SOS a essaimé au Parti socialiste, certes, mais aussi chez Dieudonné. Bernard-Henri Lévy s'est élevé contre le drapeau noir du califat tandis qu'Edwy Plenel a fait du musulman le prolétaire, la victime, le juif du XXIe siècle.

La gauche morale à l'heure de l'examen de conscience

« Le catholique zombie », voilà l'ennemi, proclamait Emmanuel Todd quelques mois après que les fous d'Allah eurent tué de sang-froid journalistes, policiers et juifs de l'Hyper Cacher, tandis que des bouffeurs de curés prenaient la défense des chrétiens d'Orient. Il a fallu un deuxième carnage, le 13 novembre, pour que d'autres, à leur tour, viennent dire ce que chacun voyait à l'œil nu. La gauche morale, enfin, faisait son examen de conscience. Celle qui ne combattait que des ennemis déjà vaincus - le fameux homme-blanc-de-plus-de-50-ans - a découvert dans la nuit de Cologne que « la victime » pouvait être « un bourreau ». Elisabeth Badinter qui, elle, n'a jamais été dupe, a souligné la hiérarchie morale du parti de l'Autre : « Ce que cette affaire de Cologne a démontré c'est que, quand ce sont des étrangers qui sont en cause, alors les priorités changent. »

La gauche, qui ricanait devant Le Petit Journal sur tout ce qui ressemblait de près ou de loin à de la transcendance, s'est souvenue que l'homme était un animal religieux. Jean Birnbaum (Un silence religieux, Seuil) s'est fait l'écho de Saint- Exupéry qui, au milieu de la guerre, écrivait au général X : « Rendre aux hommes une signification spirituelle, des inquiétudes spirituelles, faire pleuvoir sur eux quelque chose qui ressemble à un chant grégorien […] Rien qu'à entendre un chant villageois du XVe siècle, on mesure la pente descendue. » Cette lettre, celle d'un homme plongé dans la nuit du monde entre la croix gammée et le drapeau rouge, résonne curieusement aujourd'hui. L'auteur de Citadelle, en effet, connaissait l'ennemi, mais se demandait si cette connaissance suffisait au sursaut d'un pays et d'une civilisation.

L'État islamique et ses épigones ne nous disent pas autre chose. L'islamisme conquérant, celui des bombes mais aussi celui du voile intégral et des prières de rue, nous pose la même question: « Qui êtes- vous ? ». Nous, nous savons qui nous sommes, nous disent les djihadistes, mais vous qui êtes-vous ?

À cette question, les réponses sont multiples : « Je suis Charlie », « je suis terrasse », « je suis Bruxelles ». « Qui est Charlie ? » se demande-t-on, tout de même. Certes, la terrasse du Petit Carillon à la nuit tombée illustre un peu de notre art de vivre, mais peut-on répondre au cri d'« Allah est grand » par un verre de mojito ? Et Bruxelles est-elle la « ville-monde » que le maire vante comme un modèle pour tout l'Occident ou « la capitale de l'Europe des soumis, d'une infinie laideur » dont parle l'écrivain Jean Clair ?

Dans Situation de la France, Pierre Manent en appelle à la « marque chrétienne » de notre pays. Mais quelle est cette marque ? Celle d'Alain Juppé et du pape François qui la revendiquent pour justifier l'accueil sans mesure des réfugiés, ou celle de Philippe de Villiers qui s'incline devant l'anneau de celle « qui voulait bouter les Anglais hors de France » ?

En créant le Printemps républicain, Laurent Bouvet a déclaré vouloir retrouver les fondements de la laïcité à la française. Mais est-ce celle de Viviani, qui voulait éteindre une à une les étoiles du ciel ? Celle de Ferdinand Buisson, qui rêvait d'instituer une religion républicaine ? Celle de Christiane Taubira, qui invoque la laïcité pour justifier le développement infini des droits individuels ? Celle de Jean-Louis Bianco ou celle de Manuel Valls ? Celle de Joseph Pagnol, le maître d'école universel, ou celle des transhumanistes ?

« Que faut-il dire aux hommes ? », s'interrogeait Antoine de Saint-Exupéry à la fin de sa lettre. L'islamisme conquérant nous impose, à son tour, cette question.

Dans un dialogue inoubliable publié cet été par Le Figaro Magazine, Alain Finkielkraut et Michel Houellebecq tentaient d'y répondre. « Dieu est parti, disait l'auteur de L'Identité malheureuse, et il ne dépend pas de nous de le faire revenir. Je crois que ce qui est mort pour de bon en France comme dans le reste du monde occidental, c'est la croyance en la vie éternelle.» Il poursuivait : « On ne peut pas décider de croire à nouveau dans la vie éternelle - et c'est le destin de l'Occident. » … « Alain, je suis en net désaccord là-dessus, répondait Michel Houellebecq.Ce sont ceux qui croient à la vie éternelle qui survivent. La religion gagne toujours à la fin. » Plutôt que de s'écharper sur les menus à la cantine et les coiffes des hôtesses de l'air, on rêve d'un débat qui soit à cette altitude. C'est peut-être illusoire, mais il n'est pas interdit d'essayer. •

Vincent Tremolet de Villers

Depuis plus d’un quart de siècle, l’opinion mondiale ( et singulièrement en Occident où, selon une idée reçue bien ancrée, « la presse est la plus libre du monde »), est régulièrement abreuvée d’annonces tonitruantes, de la part de ses plus hauts dirigeants politiques, proclamant la fin « immédiate » ou « prochaine », « progressive » ou « définitive » des paradis fiscaux et autres lieux où l’on cache des fortunes bien ou mal acquises, de l’argent demandant une bonne lessive pour être présentable et autres faits du même acabit …

Depuis plus d’un quart de siècle, l’opinion mondiale ( et singulièrement en Occident où, selon une idée reçue bien ancrée, « la presse est la plus libre du monde »), est régulièrement abreuvée d’annonces tonitruantes, de la part de ses plus hauts dirigeants politiques, proclamant la fin « immédiate » ou « prochaine », « progressive » ou « définitive » des paradis fiscaux et autres lieux où l’on cache des fortunes bien ou mal acquises, de l’argent demandant une bonne lessive pour être présentable et autres faits du même acabit …

L'originalité de l'Action française ne se voit nulle part aussi nettement que dans sa doctrine du

L'originalité de l'Action française ne se voit nulle part aussi nettement que dans sa doctrine du

Alain Finkielkraut, Michel Houellebecq, Michel Onfray ou Eric Zemmour ont longtemps été les seuls à dire sans tricher ce qu'ils voyaient. Mais, depuis les attentats islamistes de Paris et de Bruxelles, la prise en compte du réel est en train de modifier profondément le monde de la pensée.

Alain Finkielkraut, Michel Houellebecq, Michel Onfray ou Eric Zemmour ont longtemps été les seuls à dire sans tricher ce qu'ils voyaient. Mais, depuis les attentats islamistes de Paris et de Bruxelles, la prise en compte du réel est en train de modifier profondément le monde de la pensée.

Il est en France un philosophe qui s'oppose à la « ferme des mille vaches » et à la construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, et qui use de sa notoriété médiatique pour dénoncer les conditions indignes de l'élevage productiviste et les absurdités de la course à la bétonnisation aéroportuaire et mondialiste : en somme, certains, à cette rapide description, pourraient croire qu'il était, au regard de ces combats qu'il est l'un des seuls intellectuels français à assumer publiquement en France, le bienvenu sur cette place de la « Nuit debout » contestatrice de tant de scandales environnementaux et sociaux... Et pourtant ! Après quelques dizaines de minutes passées à écouter les intervenants des débats, Alain Finkielkraut en a été chassé comme un malpropre par quelques extrémistes qui, le plus souvent, n'ont même pas pris le temps de le lire, se contentant de quelques slogans et arguments faciles. Quelle déception, quelle colère peut-on éprouver devant une telle situation absurde et, il faut le dire, éminemment révoltante !

Il est en France un philosophe qui s'oppose à la « ferme des mille vaches » et à la construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, et qui use de sa notoriété médiatique pour dénoncer les conditions indignes de l'élevage productiviste et les absurdités de la course à la bétonnisation aéroportuaire et mondialiste : en somme, certains, à cette rapide description, pourraient croire qu'il était, au regard de ces combats qu'il est l'un des seuls intellectuels français à assumer publiquement en France, le bienvenu sur cette place de la « Nuit debout » contestatrice de tant de scandales environnementaux et sociaux... Et pourtant ! Après quelques dizaines de minutes passées à écouter les intervenants des débats, Alain Finkielkraut en a été chassé comme un malpropre par quelques extrémistes qui, le plus souvent, n'ont même pas pris le temps de le lire, se contentant de quelques slogans et arguments faciles. Quelle déception, quelle colère peut-on éprouver devant une telle situation absurde et, il faut le dire, éminemment révoltante !

Jusqu’où la gauche descendra-t-elle ? Je ne parle ni des sondages ni des élections partielles, mais de sa faillite morale. Il ne s’agit pas des nombreuses affaires dans lesquelles elle est engluée. Le candidat Hollande, en 2012, avait fait de la jeunesse sa priorité.

Jusqu’où la gauche descendra-t-elle ? Je ne parle ni des sondages ni des élections partielles, mais de sa faillite morale. Il ne s’agit pas des nombreuses affaires dans lesquelles elle est engluée. Le candidat Hollande, en 2012, avait fait de la jeunesse sa priorité.

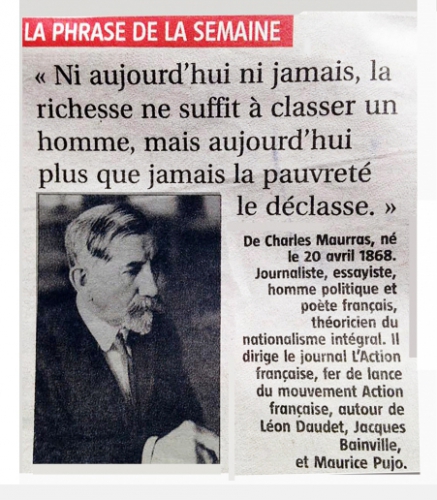

Au jour anniversaire de sa naissance - 20 avril 1868 - Maurras est cité, honoré dans Le Réveil du Vivarais, le journal d’Annonay et du Nord-Ardèche.

Au jour anniversaire de sa naissance - 20 avril 1868 - Maurras est cité, honoré dans Le Réveil du Vivarais, le journal d’Annonay et du Nord-Ardèche.

Le président Hollande est un éternel optimiste : « la France va mieux », déclare-t-il à la télévision devant un auditoire restreint et peu réceptif, au moment même où quelques centaines de manifestants s'en prennent à des vitrines et à des voitures sans pouvoir atteindre l’Élysée, centre illusoire d'un Pouvoir qui ne l'est pas moins devenu.

Le président Hollande est un éternel optimiste : « la France va mieux », déclare-t-il à la télévision devant un auditoire restreint et peu réceptif, au moment même où quelques centaines de manifestants s'en prennent à des vitrines et à des voitures sans pouvoir atteindre l’Élysée, centre illusoire d'un Pouvoir qui ne l'est pas moins devenu.

Pour ceux qui ont regardé les vidéos sur internet, la scène était insoutenable: alors qu'il se rendait place de la République pour observer directement, sans filtre médiatique, les manifestants rassemblés dans Nuit Debout, le philosophe Alain Finkielkraut a été agressé par des petites brutes se considérant probablement comme l'avant-garde de la révolution, les gardiens de la tolérance et les promoteurs admirables d'une démocratie enfin délivrée de sa pudeur libérale. Car à ce qu'on dit, à Nuit Debout, on réinvente la citoyenneté.

Pour ceux qui ont regardé les vidéos sur internet, la scène était insoutenable: alors qu'il se rendait place de la République pour observer directement, sans filtre médiatique, les manifestants rassemblés dans Nuit Debout, le philosophe Alain Finkielkraut a été agressé par des petites brutes se considérant probablement comme l'avant-garde de la révolution, les gardiens de la tolérance et les promoteurs admirables d'une démocratie enfin délivrée de sa pudeur libérale. Car à ce qu'on dit, à Nuit Debout, on réinvente la citoyenneté.

C’était vraiment faire preuve d’un optimisme déraisonnable que d’escompter du mouvement intitulé Nuit debout un renouveau de la politique, ou simplement de son expression. Contrairement aux espoirs d’un Gaël Brustier, qui avait cru voir se dessiner Place de la République l’amorce d’une réplique du Podemos espagnol, on est obligé de constater que cette offensive, qui fait pourtant si peur au gouvernement, est promise à l’échec dès à présent. Cela n’aura même pas été une parodie de Mai 68. L’époque n’est plus la même, une crise sans fin s’est substituée à la croissance des Trente Glorieuses. Et puis le climat intellectuel à changé du tout au tout. Il y a un demi-siècle, on vivait encore, du moins une partie notable de la jeunesse intellectuelle, en pleine eschatologie marxiste. Les groupuscules gauchistes, qui avaient encadré la révolte, étaient tous tributaires du souvenir de la révolution bolchévique, dont on avait célébré le cinquantenaire un an avant 1968.

C’était vraiment faire preuve d’un optimisme déraisonnable que d’escompter du mouvement intitulé Nuit debout un renouveau de la politique, ou simplement de son expression. Contrairement aux espoirs d’un Gaël Brustier, qui avait cru voir se dessiner Place de la République l’amorce d’une réplique du Podemos espagnol, on est obligé de constater que cette offensive, qui fait pourtant si peur au gouvernement, est promise à l’échec dès à présent. Cela n’aura même pas été une parodie de Mai 68. L’époque n’est plus la même, une crise sans fin s’est substituée à la croissance des Trente Glorieuses. Et puis le climat intellectuel à changé du tout au tout. Il y a un demi-siècle, on vivait encore, du moins une partie notable de la jeunesse intellectuelle, en pleine eschatologie marxiste. Les groupuscules gauchistes, qui avaient encadré la révolte, étaient tous tributaires du souvenir de la révolution bolchévique, dont on avait célébré le cinquantenaire un an avant 1968.