Cette vision de la rébellion comme une brise qui rejoint le souffle de l'histoire aurait fait le bonheur de Philippe Muray. Lui qui écrivait: «Le nouveau rebelle est très facile à identifier: c'est celui qui dit oui. Oui à Delanoë. Oui aux initiatives qui vont dans le bon sens, aux marchés bio, au tramway nommé désert, aux haltes-garderies, au camp du progrès, aux quartiers qui avancent. Oui à tout.»

Si les rebellocrates sont faciles à identifier, les rebelles authentiques le sont moins. C'est pourtant le pari qu'a relevé l'anthologie éditée au CNRS sous la direction de Jean-Noël Jeanneney et Grégoire Kauffman intitulée Les rebelles.

Qu'est-ce qu'un rebelle? C'est, nous dit Jeanneney, celui qui parvient à «secouer la conviction de l'inéluctable et à restituer la plein intensité d'une liberté en face de tous les conservatismes et de toutes les oppressions». De Jean-Jaurès au marquis de Sade, de Voltaire à Bernanos, en passant par Proudhon et Chateaubriand, cette anthologie nous fait voyager de textes en manifestes, de poètes en historiens, dans le pays de la révolte, dont on s'aperçoit -chose étrange- que la gauche n'a pas toujours eu le monopole.

Ici trônent les grands classiques, les rebelles officiels qui peuplent les manuels d'histoire et les discours de commémoration. Leurs dépouilles reposent sagement sous les dalles froides du Panthéon et leurs exploits sont enseignés dans les écoles: Hugo qui se bat contre l'esclavage ; Voltaire prônant la tolérance lors de l'affaire Calas: Sartre qui fustige la torture en Algérie.

Moins connus sont les rebelles radicaux. Les purs, les révolutionnaires, les jusque-boutistes. Ceux qui «posent les questions jusqu'au bout». Les nihilistes qui proclament «ni Dieu ni maitre», Louise-Michel qui crie «Vive la commune!» et Proudhon qui écrit «A bas l'autorité!». Brulante rage de l'anarchisme, révolte pure, garantie sans conservatismes, qui a pour elle le mérite de la cohérence, et qui assume les conséquences de son «non» irréductible dans le sang des baïonnettes.

Les rebelles réactionnaires

Et puis il y a carrément les rebelles réactionnaires. Ils n'ont pas les cheveux gras de Benjamin Biolay, ni l'insolence périmée de Canal plus. Mais ils ont l'intransigeance, et ce goût suranné pour l'antique morale qui leur fait refuser la modernité et son cortège de totalitarismes. Parmi eux, on trouve les solitaires de Port- Royal, ces Jansénistes qui défendent les droits de la conscience individuelle contre la raison d'Etat, mais aussi les contre-révolutionnaires (De Maistre, Bonald, Maurras) qui se dressent contre l'irréversibilité de l'histoire, ou encore les résistants qui refusent la fatalité de la défaite.

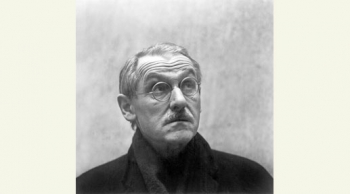

Dans cette procession, marche, surprenante, la silhouette de François Mauriac. Oui Mauriac, le prélat du Figaro, le bourgeois de province, la grenouille de bénitier, l'académicien! On entend déjà les cris de nos rebelles appointés: Aymeric Caron s'étouffe de rage et Edwy Plenel ricane dans sa moustache. Pourtant, si la culture conservatrice de l'écrivain n'avait rien de révolutionnaire, elle fut le terreau de sa dénonciation de l'argent criminel, des «requins», et sa promotion des valeurs du père de famille contre les valeurs de la spéculation. Mauriac, qui fait l'éloge critique de la bourgeoisie enracinée et met en garde contre l'aveuglement révolutionnaire: «Nous croyons en l'homme ; nous croyons avec tous nos moralistes que l'homme peut être convaincu et persuadé: même ces bourgeois qui enfouissent des cassettes dans leurs massifs de bégonias» écrit-il dans un des Cahiers noirs.

«Je ne suis nullement un révolté» disait Bernanos: en ces temps d'hesselisation des esprits, où l'indignation permanente a remplacé l'ancien sens de l'honneur, où la rébellion institutionnelle envahit les plateaux télés, l'auteur des «Grands cimetières sous la lune» nous donne la clef de la rébellion authentique, celle qui ne tombe pas dans le romantisme à la petite semaine des insolents médiatiques.

Le rebelle n'est pas celui qui dit «oui à tout» et fait avancer la marche du Progrès. Mais celui qui dit non, «les dents serrées, le regard lointain». C'est Kaliayev qui refuse dans Les justes de lancer sa bombe car il y a des enfants dans la voiture du Grand duc. C'est Antigone, qui gratte de ses petits poings la terre pour recouvrir le cadavre de son frère, envers et contre toutes les lois des hommes. u

Sous la direction de Jean-Noël Jeanneney et Grégoire Kauffmann, Les rebelles, CNRS éditions, 608 pages, 29€

* FIGARO VOX Vox Societe Par Eugénie Bastié

Eugénie Bastié est journaliste au Figaro. Elle écrit aussi pour le magazine Causeur.

LES LEÇONS D'UNE VICTOIRE

LES LEÇONS D'UNE VICTOIRE