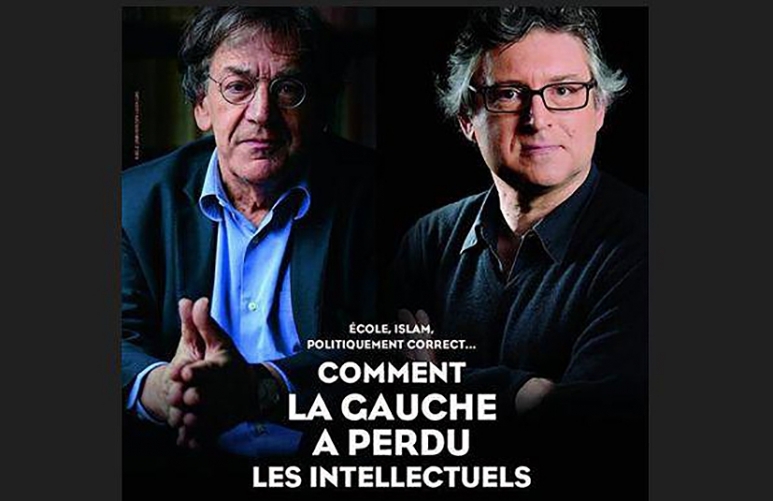

Nous avons maintes fois évoqué ce sujet important dans Lafautearousseau. Et, sans-doute, n'en aurons-nous pas fini de longtemps. Vincent Tremolet de Villers dresse ici de l'évolution d'une bonne partie des intellectuels français un tableau synthétique brillant, saisissant et utile. LFAR

« Pseudo-intellectuels ! » On croyait que Najat Vallaud- Belkacem était une élève appliquée, on a découvert la plus affranchie des anarchistes. Il lui aura fallu une formule prononcée le 30 avril sur RTL pour faire trembler tout ce qui, à Paris, fait la vie de l'esprit. Le Collège de France, l'Académie française, la revue Le Débat, l'Ecole des hautes études… Au bowling, ça s'appelle un strike, au tennis un grand chelem. Marc Fumaroli, Pierre Nora, Jacques Julliard, Régis Debray, Alain Finkielkraut, Luc Ferry, Pascal Bruckner, Patrice Gueniffey : son tableau de chasse ferait pâlir d'envie le dernier des Enragés de 68. « Professeurs, vous êtes vieux… votre culture aussi », écrivaient-ils sur les murs ; « Intellectuels, imposteurs », leur a-t-elle dit en substance. Depuis, la bonne élève a repris le dessus et elle fait mine de trier le bon grain (Nora, Julliard) de l'ivraie (Finkielkraut, Ferry, Bruckner). Le gouvernement dans son ensemble s'est souvenu que le maître d'œuvre des Lieux de mémoire n'était pas un vulgaire porte-parole de l'UMP. Mais il est trop tard, le mal est fait. La confrérie des « pseudos », partagés entre la colère et l'effarement, épargne Najat Vallaud-Belkacem, mais le propre d'un universitaire, d'un chercheur ou d'un savant est d'avoir la mémoire longue.

« Pseudo-intellectuels ! » On croyait que Najat Vallaud- Belkacem était une élève appliquée, on a découvert la plus affranchie des anarchistes. Il lui aura fallu une formule prononcée le 30 avril sur RTL pour faire trembler tout ce qui, à Paris, fait la vie de l'esprit. Le Collège de France, l'Académie française, la revue Le Débat, l'Ecole des hautes études… Au bowling, ça s'appelle un strike, au tennis un grand chelem. Marc Fumaroli, Pierre Nora, Jacques Julliard, Régis Debray, Alain Finkielkraut, Luc Ferry, Pascal Bruckner, Patrice Gueniffey : son tableau de chasse ferait pâlir d'envie le dernier des Enragés de 68. « Professeurs, vous êtes vieux… votre culture aussi », écrivaient-ils sur les murs ; « Intellectuels, imposteurs », leur a-t-elle dit en substance. Depuis, la bonne élève a repris le dessus et elle fait mine de trier le bon grain (Nora, Julliard) de l'ivraie (Finkielkraut, Ferry, Bruckner). Le gouvernement dans son ensemble s'est souvenu que le maître d'œuvre des Lieux de mémoire n'était pas un vulgaire porte-parole de l'UMP. Mais il est trop tard, le mal est fait. La confrérie des « pseudos », partagés entre la colère et l'effarement, épargne Najat Vallaud-Belkacem, mais le propre d'un universitaire, d'un chercheur ou d'un savant est d'avoir la mémoire longue.

D'autant que le Premier ministre a pris, lui aussi, la mauvaise habitude de cibler penseurs et essayistes. En six mois, il a réussi le tour de force de se mettre à dos quatre auteurs à très grands succès. Il a d'abord affirmé que le livre d'Eric Zemmour ne devait pas être lu. A expliqué que celui de Houellebecq le méritait peut-être. Avant de tomber sur Michel Onfray dans une démonstration embrouillée (Manuel Valls lui reprochait en substance de préférer avoir raison avec Alain de Benoist plutôt que tort avec BHL) puis sur Emmanuel Todd (qui n'en demandait pas tant), coupable, par les considérations abracadabrantesques que l'on peut lire dans son dernier essai Qui est Charlie? (Seuil), de désespérer le canal Saint-Martin. « Crétin ! », « Pétain ! » a reçu Manuel Valls en retour.

Tout fout le camp ! La gauche avait déjà perdu le peuple, voilà les intellectuels qui la désertent. Ils y étaient pourtant plus chez eux qu'un banquier à la City, à tel point que l'on apposait naturellement, comme un poing sous une rose, les mots « de gauche » à celui d'« intellectuel ». Las ! Les images de philosophes à cheveux longs, belles gueules, clope au bec, dans un cortège de mains jaunes illustrent désormais les livres scolaires. SOS Racisme est une petite entreprise en difficulté, François Hollande, un Mitterrand de poche et la jeunesse de France, atomisée. La planète de l'intelligence s'éloigne chaque jour un peu plus de celle de la politique et, si le divorce n'a pas été prononcé solennellement, la séparation est un fait. « Où sont les intellectuels ? Où sont les grandes consciences de ce pays, les hommes, les femmes de culture qui doivent monter au créneau. Où est la gauche ? » a lancé Manuel Valls, en meeting dans la petite ville de Boisseuil, près de Limoges (Haute-Vienne). C'était le 5 mars, avant les départementales. Nul, sinon l'écho, n'a répondu à sa plainte.

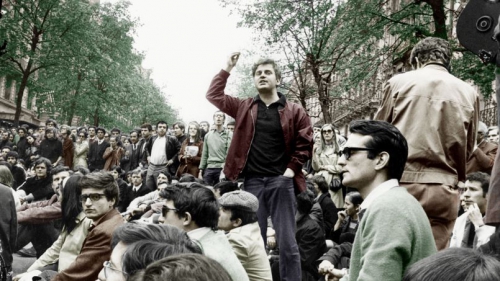

Sans s'en douter, le Premier ministre renvoyait à la première querelle, la plus profonde. Son discours reprenait, en effet, les mots de Max Gallo, alors porte-parole du gouvernement Mauroy, qui, en 1983, signait dans Le Monde une tribune sur « le silence des intellectuels ». 1983: c'était alors le tournant libéral et la première rupture. L'enjeu : l'autre politique et la sortie de la France du Système monétaire européen (SME). Après moult hésitations, Mitterrand avait choisi la ligne « orthodoxe ». « Sur l'Europe, 1983 fut pour les socialistes ce que 1992 fut pour les gaullistes », explique Eric Zemmour. Ce fut l'occasion d'un affrontement idéologique qui a creusé les premières tranchées. A gauche, les marxistes, mais aussi ce qu'on appellera beaucoup plus tard les souverainistes, les défenseurs de « l'Etat stratège », du modèle social, du soldat de Valmy, du prolo des usines que Renaud, pas encore passé de la mob au 4 x 4, chante avec talent. Pour eux, depuis 1983, «l e peuple est la victime émissaire des élus du marché libre » (Michel Onfray). A droite, les pragmatiques, et les membres de ce qu'Alain Minc appellera beaucoup plus tard « le cercle de la raison ». Ils sont progressistes, défenseurs de la construction européenne et de l'Alliance atlantique. En politique, c'est Jean-Pierre Chevènement contre Jacques Attali. Mitterrand apaisa ces courants contraires en faisant souffler « l'esprit du Bien ». Avec l'aide de Julien Dray, Bernard-Henri Lévy, Harlem Désir, il inventa l'antiracisme au moment même où il aidait le Front national à prendre son envol. La droite la plus bête du monde foncera tête baissée. Trente ans après, elle continue de tourner sans but dans l'arène. La gauche se grisera avec la lutte contre le FN pour oublier que sa pensée s'épuise. Au début, c'est caviar et champagne ! C'est nous qu'on est les penseurs ! L'intelligence, le talent, la culture, les paillettes sont de gauche. Le magistère intellectuel aussi. Le mécanisme énoncé par Régis Debray en 1979 dans Le Pouvoir intellectuel en France (Folio) - « Les médias commandent à l'édition, qui commande à l'université » - est parfaitement huilé. « Mitterrand était un homme complexe, cultivé, spontanément monarchique, se souvient Pascal Bruckner. Il y avait une cour autour de lui. »

De Mitterrand à Hollande

C'est « la République des bonnes blagues, des petits copains »

Pascal Bruckner

Près de trente ans après, un socialiste est toujours à l'Elysée, mais c'est « la République des bonnes blagues, dit Bruckner, des petits copains ». Quant à l'antiracisme, les bombes de l'islamisme conquérant l'ont désorienté. « C'est un train fou duquel de plus en plus de gens ont envie de descendre » (Finkielkraut). Le Président bichonne la société civile, mais les comédiens, les rappeurs (JoeyStarr), les comiques (Debbouze), les artistes passent avant les intellos. Bernard-Henri Lévy passe parfois en voisin, mais c'est pour prendre la défense des Ukrainiens, des peshmergas ou des chrétiens d'Orient. Régis Debray préfère dîner avec Eric Zemmour ou deviser avec son voisin de palier, Denis Tillinac. Pascal Bruckner, malgré les sarcasmes de ses amis qui moquent « un combat de droite », se rend à Erbil à la rencontre des chrétiens d'Irak. Alain Finkielkraut est élu à l'Académie française au fauteuil de Félicien Marceau. L'ancien mao Jean-Pierre Le Goff fustige avec un talent redoutable le « gauchisme culturel ». Jacques Julliard déplore le « néant spirituel et intellectuel contemporain ». Pierre Nora considère que « la crise identitaire que traverse la France (est) une des plus graves de son histoire ». Tous reconnaissent un divorce avec la gauche qui nous gouverne. Le communiste Alain Badiou voit-il sa prophétie prendre corps ? En 2007, il confiait au Monde: « Nous allons assister, ce à quoi j'aspire, à la mort de l'intellectuel de gauche, qui va sombrer en même temps que la gauche tout entière (…) (Sa) renaissance ne peut se faire que selon le partage : ou radicalisme politique de type nouveau, ou ralliement réactionnaire. Pas de milieu.» Le radicalisme politique de type nouveau pousse à la gauche de la gauche. Il regarde vers Syriza ou Podemos et dénonce, avec Jean-Claude Michéa, la complicité idéologique entre gauche et droite françaises « sous le rideau fumigène des seules questions “sociétales” ». Que reste-t-il pour le gouvernement ? Un quarteron de sociologues, le sourire de Jacques Attali et la mèche d'Aymeric Caron.

« L'antiracisme est un train fou duquel de plus en plus de gens ont envie de descendre »

Alain Finkielkraut

Le 11 janvier n'est plus ce qu'il était

Les intellos, François Hollande pense pourtant les connaître par cœur. Un déjeuner, quelques compliments, un shake-hand et le tour est joué. Le PS, c'est chez eux: ils reviendront à la maison à la première occasion. Le 11 janvier, le président de la République a cru à la grande réconciliation. « Il a vécu une lune de miel avec les intellectuels, raconte Pascal Bruckner. Et, très vite, la gauche est revenue à son péché originel : croire qu'elle est le sanctuaire inaliénable de l'intelligence et de la pensée. Hors les penseurs godillots, les intellectuels n'ont pas suivi et ceux qui ne suivent pas sont excommuniés.» L'esprit du 11 janvier a laissé la place à l'esprit de parti. Très vite, il ne s'agissait plus de combattre le terrorisme islamiste, mais le Front national et « l'islamophobie ». La défense de la liberté d'expression a laissé place à une surveillance du « dérapage », de l'amalgame, de la stigmatisation. Un détournement grossier qui a laissé des traces. « On invoque “l'esprit du 11 janvier”, tempêtait Jean-Pierre Le Goff dans FigaroVox, en même temps, le débat et la confrontation intellectuelle sont placés sous la surveillance d'associations communautaristes qui se sont faites les dépositaires de la morale publique.» Quand Laurent Joffrin célébrait le 11 janvier comme une épiphanie de la gauche morale, Alain Finkielkraut voyait naître « la division du monde politique, médiatique et intellectuel entre deux partis. Il y a d'un côté “le parti du sursaut” et “le parti de l'Autre”. La vision était prophétique. « L'antifascisme mondain » (Elisabeth Lévy) a volé en éclats et « le parti de l'Autre » a tombé le masque. Avec Edwy Plenel et Emmanuel Todd, il fait des musulmans d'aujourd'hui « les juifs des années 30 » et de la réaction des Français aux attentats la preuve de leur « islamophobie ». Après les avoir célébrées, s'en prendre aux foules du 11 janvier est devenu un must. La preuve d'«une fuite en avant dans la radicalité chic» (Finkielkraut). Sur l'autre versant de l'antiracisme, de Bernard-Henri Lévy en Philippe Val, on nomme l'ennemi prioritaire: « le drapeau noir du califat ».

La vérité est que la folie djihadiste a mis au jour une ligne de fracture très profonde et que l'on ne peut plus enfouir : celle de l'identité ainsi qu'une question obsédante: « Qu'est-ce qu'être Français ? » L'universitaire Laurent Bouvet se souvient d'un colloque organisé en 2011, par le PS, sur le sujet. Il avait défendu l'idée d'une angoisse identitaire qui traversait le pays et développé la notion d'« insécurité culturelle ». Il fut considéré, au mieux comme un zozo, au pire comme un allié objectif de Marine Le Pen.

Impuissante à y répondre, sourde à ces paniques, oscillant sans choisir entre le parti de « l'Autre» et celui du «sursaut », dépourvue de marges de manœuvre économiques, la gauche Hollande, pour combler son vide idéologique, est en proie à une véritable frénésie sociétale. Le mariage, la filiation, le genre, l'IVG, la fin de vie : il faut légiférer sur tous les aspects de l'existence, de la conception jusqu'à la mort naturelle. Là encore, tous les intellos ne suivent pas. « Ils veulent changer la condition humaine », s'est exclamé Claude Lanzmann dans Le Figaro. Onfray signe avec José Bové et Sylviane Agacinski une tribune dans Libé contre la GPA. Dans Le Figaro, il qualifie Pierre Bergé, favorable à cette pratique, de « Berlusconi, la vulgarité en plus ». « Le mariage pour tous, comme la réforme du collège, devait être pour leurs promoteurs une simple mesure d'ajustement à la société d'aujourd'hui, explique l'historien Pierre Nora. Ils ont tout, pour leurs détracteurs, d'un ébranlement social profond.»

Le collège ! Le dernier champ de bataille entre les intellos et le gouvernement. Les premiers reprochent un nivellement par le bas, les seconds veulent libérer l'élève de son ennui. « La civilisation, ça n'est pas le Nutella, c'est l'effort », a lancé Régis Debray comme un cri de ralliement. Alain Finkielkraut reconnaît avec ses pairs que droite et gauche sont pareillement coupables dans l'effondrement de l'école. Il s'inquiète cependant des déclarations martiales de Najat Vallaud-Belkacem: « L'école était une promesse, elle est devenue une menace, explique-t-il. A l'insécurité culturelle, le gouvernement ajoute une insécurité scolaire, indiquant aux parents qui veulent le meilleur pour leurs enfants qu'ils sont pris au piège et que les “resquilleurs de mixité” seront punis. Leur attitude de plus en plus compassionnelle est aussi de plus en plus totalitaire.»

L'inculture pour tous

« Les intellectuels peinent à trouver leur place dans un système d'information où le manichéisme et la pensée binaire feront toujours plus d'audience que la nuance »

Pierre Nora

Pour Pierre Nora, au-delà même des idées, cette rupture était inéluctable. « Les politiques se méfient des intellectuels, reconnaît-il. Ils ont en tête leurs fourvoiements d'autrefois et leur reprochent d'être déconnectés de la réalité du terrain, de la complexité des dossiers. Ils ne pèsent rien dans les formations politiques, pas plus que dans les élections.» Mais, à l'entendre, la clé est ailleurs. « Les intellectuels, poursuit-il, peinent à trouver leur place dans un système d'information où le manichéisme et la pensée binaire feront toujours plus d'audience que la nuance, où animateurs et politiques se mettront le plus souvent d'accord pour considérer “le penseur” comme un coupeur de cheveux en quatre.»

Comment réfléchir dans la perspective étroite et desséchante de la conquête du pouvoir? Comment méditer sur les fractures françaises quand vous êtes attendu sur une radio à 8 heures, une télé d'information continue deux heures plus tard, à un déjeuner avec des journalistes avant de vous rendre à l'Assemblée et à un colloque le soir dans un lycée de lointaine banlieue sur « le vivre-ensemble » ? Le tout en ayant échangé une centaine de textos ?

Dans l'agenda d'une politique, la vie intellectuelle est un encombrant.

Nous sommes au début des années 2000. Le PS a pris des bonnes résolutions. Il reçoit tour à tour les grandes figures de la pensée. Ce matin, c'est Marcel Gauchet qui planche. Le thème: « La sortie du religieux ». Une quinzaine d'auditeurs sont présents avec, au premier rang, le premier secrétaire du parti, François Hollande. A peine l'orateur a-t-il commencé que le député de Corrèze commence à compulser un dossier qu'il lit avec attention page par page. Au milieu de la communication, son attachée de presse apporte, l'air affairé, un autre dossier. Tandis que Gauchet poursuit son propos, Hollande se plonge un peu plus dans ses papiers. Une fois la conférence terminée, il oublie ses dossiers sur la table. Que contenaient-ils? Des dépêches politiques du fil AFP !

Pour Jean-Pierre Le Goff, cette inculture est de plus en plus rédhibitoire : « Une élite ? Des gens qui, par un certain nombre de conditions, sont arrivés au pouvoir. Mais ils sont totalement incultes. Dénués des oripeaux du pouvoir, ils ne sont plus rien. » « Ceux qui affirment, sans gêne, que l'on critique sans avoir étudié, que lisent-ils ? », interroge Alain Finkielkraut. Ce qu'un ancien secrétaire général de l'Elysée sous François Mitterrand résume en ces termes: « Les ministres d'aujourd'hui ont le niveau des attachés parlementaires des années 80.» Cette inculture, cependant, n'est pas l'apanage de la gauche. Et la droite s'illusionne si elle pense adopter ces orphelins. « Mon parti n'existe pas », confie Alain Finkielkraut. Bruckner, lui non plus, n'a pas de port d'attache. Le Goff anime le groupe Politique autrement. Régis Debray ou Michel Onfray se situent désormais en surplomb de ce qu'ils considèrent comme un divertissement de masse. Ce qui les relie les uns aux autres ? Quelques mots d'Albert Camus : « Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse.» D'autres de Pierre Manent : « Je veux comprendre, ou plutôt je désire comprendre. Comprendre quoi ? Comprendre ce qui est.» Et le premier des droits de l'intelligence, plus menacé que jamais. Celui qui consiste, tout simplement, à appeler un chat, un chat. •

Vincent Tremolet de Villers - Figarovox

« Pseudo-intellectuels ! » On croyait que Najat Vallaud- Belkacem était une élève appliquée, on a découvert la plus affranchie des anarchistes. Il lui aura fallu une formule prononcée le 30 avril sur RTL pour faire trembler tout ce qui, à Paris, fait la vie de l'esprit. Le Collège de France, l'Académie française, la revue Le Débat, l'Ecole des hautes études… Au bowling, ça s'appelle un strike, au tennis un grand chelem. Marc Fumaroli, Pierre Nora, Jacques Julliard, Régis Debray, Alain Finkielkraut, Luc Ferry, Pascal Bruckner, Patrice Gueniffey : son tableau de chasse ferait pâlir d'envie le dernier des Enragés de 68. « Professeurs, vous êtes vieux… votre culture aussi », écrivaient-ils sur les murs ; « Intellectuels, imposteurs », leur a-t-elle dit en substance. Depuis, la bonne élève a repris le dessus et elle fait mine de trier le bon grain (Nora, Julliard) de l'ivraie (Finkielkraut, Ferry, Bruckner). Le gouvernement dans son ensemble s'est souvenu que le maître d'œuvre des Lieux de mémoire n'était pas un vulgaire porte-parole de l'UMP. Mais il est trop tard, le mal est fait. La confrérie des « pseudos », partagés entre la colère et l'effarement, épargne Najat Vallaud-Belkacem, mais le propre d'un universitaire, d'un chercheur ou d'un savant est d'avoir la mémoire longue.

« Pseudo-intellectuels ! » On croyait que Najat Vallaud- Belkacem était une élève appliquée, on a découvert la plus affranchie des anarchistes. Il lui aura fallu une formule prononcée le 30 avril sur RTL pour faire trembler tout ce qui, à Paris, fait la vie de l'esprit. Le Collège de France, l'Académie française, la revue Le Débat, l'Ecole des hautes études… Au bowling, ça s'appelle un strike, au tennis un grand chelem. Marc Fumaroli, Pierre Nora, Jacques Julliard, Régis Debray, Alain Finkielkraut, Luc Ferry, Pascal Bruckner, Patrice Gueniffey : son tableau de chasse ferait pâlir d'envie le dernier des Enragés de 68. « Professeurs, vous êtes vieux… votre culture aussi », écrivaient-ils sur les murs ; « Intellectuels, imposteurs », leur a-t-elle dit en substance. Depuis, la bonne élève a repris le dessus et elle fait mine de trier le bon grain (Nora, Julliard) de l'ivraie (Finkielkraut, Ferry, Bruckner). Le gouvernement dans son ensemble s'est souvenu que le maître d'œuvre des Lieux de mémoire n'était pas un vulgaire porte-parole de l'UMP. Mais il est trop tard, le mal est fait. La confrérie des « pseudos », partagés entre la colère et l'effarement, épargne Najat Vallaud-Belkacem, mais le propre d'un universitaire, d'un chercheur ou d'un savant est d'avoir la mémoire longue.