Le Roi et la Salamandre, nutrisco et extinguo, « Je m'en nourris et je l'éteins »

On connaît le visage et la prestance de François Ier grâce au portrait de cour réalisé en 1527 par Jean Clouet (Musée du Louvre), puis, par Le Titien, qui en fera une représentation moins hiératique en le représentant de profil et esquissant un sourire, en 1539 (visible au Musée du Louvre, salle de la Joconde). Le peintre vénitien s’était servi pour modèle d’une médaille gravée par Benvenuto Cellini deux ans auparavant. Le premier témoignage valide des actions du monarque, se trouve dans le Quarante cinquième Discours des Vies des Hommes illustres de Brantôme qui, à la mort de François Ier, avait 7 ans ! De surcroît, Brantôme est plus chroniqueur qu’historien et son œuvre est restée celle d’un courtisan, malgré les coups de griffes que le malicieux écrivain s’amusait à porter.

Fils de Charles d’Angoulême et de Louise de Savoie, François Ier appartient à la branche de Valois-Angoulême. A sa naissance, Charles VIII règne. Il est jeune. Suite à son décès accidentel, c’est son cousin Orléans qui devient roi, sous le nom de Louis XII. Ce dernier, malgré tous ses efforts – une répudiation et deux mariages ! – n’aura pas d’enfant mâle. Et à la naissance de François son père est encore vivant. Son accès au trône eut donc lieu par défaut. On pourrait noter que ce type d’intronisation, dû au hasard, est curieusement lié au prénom, avec des résultats assez divers.

Sacré roi de France le 25 janvier 1515, il reste une figure emblématique de la puissance royale française en lutte perpétuelle contre ses deux pairs : Charles Quint et le roi Henri VIII d’Angleterre. Mais il est aussi l’incarnation de la Renaissance, tour à tour condottiere, amoureux des arts et des lettres, grand bâtisseur, réformateur de l’administration, notamment religieuse, juridique et fiscale. A cet égard, l’ordonnance de Villers-Cotterêts, reste l’exemple de la modernisation de l’État. Au cours de ce siècle tumultueux, sous le signe de la Salamandre, il attisa parfois malheureusement le feu des passions, notamment dans son combat contre le protestantisme naissant, mais tenta aussi de l’éteindre, parfois maladroitement.

Mais on ne pourra dénier à François Ier la consolidation et la centralisation du royaume de France… et l’instauration de l’absolutisme royal.

C’est ce dernier aspect qui semble avoir inspiré principalement Max Gallo. L’auteur prolifique prouve une fois de plus son talent pour d’évocation d’un personnage historique. On ne saurait nier que l’éducation donnée par la mère du futur roi, et de façon prémonitoire, influença fortement le futur monarque. François Ier est homme, avec ses défauts – sa vie privée le prouve -, mais il est aussi l’incarnation d’un pays, d’une culture et le garant de la justice, si cruelle soit-elle. En cela il est bien de la lignée de son ancêtre Saint Louis.

On lira cet ouvrage, écrit sur le rythme d’une cavalcade, en appréciant la présentation des chapitres qui met en exergue, sous forme d’appel, une phrase situant l’action, l’évènement ou la décision politique.

Max Gallo signe un ouvrage captivant, dont le style épique n’est pas lointain du langage cinématographique d’Abel Gance.

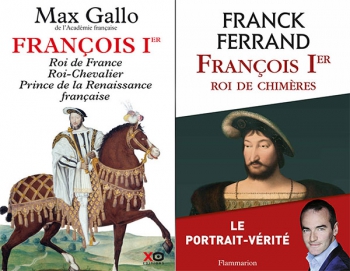

François Ier ; roi de France, roi chevalier, prince de la Renaissance française, de Max Gallo, édition Xo, 384 pages, 19.90 €

On ne pourra pas porter un jugement sur le règne de François Ier sans avoir le plaisir de découvrir le livre de Franck Ferrand paru simultanément. Cet historien éminent a le don de susciter, par le biais des ondes radiophoniques, télévisuelles et par son talent littéraire, un nouvel engouement pour l’histoire de France que le mammouth tente d’éradiquer pour des raisons idéologiques. Son ouvrage, remarquablement documenté, est l’antithèse de l’œuvre de Max Gallo, bien qu’ils se rejoignent sur de nombreux sujets. Il ne s’agit donc pas d’un panégyrique, mais, de façon humoristique, d’un massacre à la tronçonneuse du Roi Chevalier, surnommé aussi « Grand Colas » ou « François au Grand Nez ». Il nous présente le monarque sans aucune concession, dominé par sa mère, manipulé par ses maîtresses et ses favoris, très dispendieux, négligeant les opportunités de paix avec ses adversaires, partisan de la censure, et, surtout, parjure à l’issue de la défaite de Pavie en laissant en otages ses enfants (le dauphin François et son frère cadet Henri) durant quatre ans, pour le prix de sa liberté.

La plume de Franck Ferrand, acerbe mais toujours élégante, a pour ambition d’amener un éclairage lucide sur celui qu’il considère comme un Roi bien éloigné de sa légende.

François Ier, roi de chimères, de Frank Ferrand, Flammarion, 237 pages, 19,90 €.

Ces deux ouvrages, écrits par des historiens éminents, sont à lire concomitamment tant l’histoire est une science exacte dans les faits, mais toujours sujette à l’interprétation selon les sensibilités de ceux qui l’écrivent. Une double lecture jubilatoire ! u

Par Bruno Stéphane-Chambon - Politique magazine