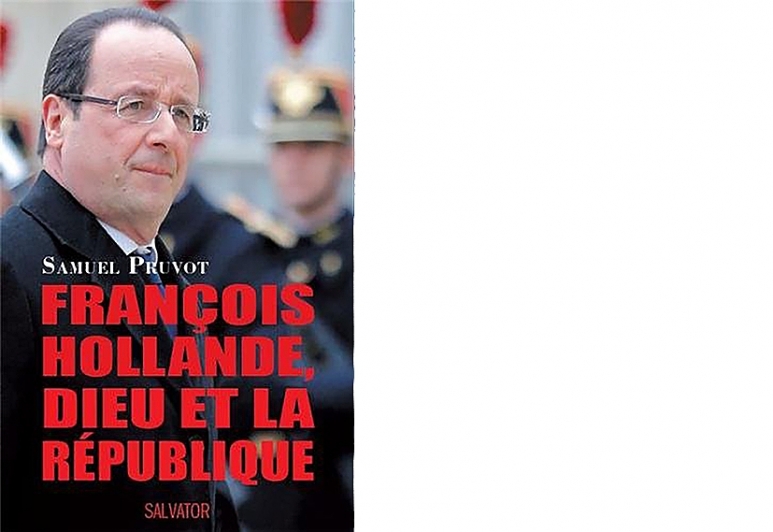

LIVRES • Hollande en vérité

Rédacteur en chef du service « actualités » de Famille Chrétienne, Samuel Pruvot enquête sur la véritable personnalité du Chef de l’Etat en auditionnant une cinquantaine de proches et interlocuteurs privilégiés. François Hollande veut incarner la social-démocratie en s’appuyant sur des mouvements post modernes qu’il croit créer et maîtriser. Quant à son rapport avec Dieu, on est dans le clair-obscur, tant il feint d’ignorer le fait religieux et exalte une vision exclusive de la laïcité. Pourtant, dès son enfance, le futur Président avait été éduqué principalement par sa mère, Nicole, chrétienne très ancrée à gauche. A Rouen il suit ses premières études à Jean-Baptiste de La Salle dans un climat religieux et altruiste. Mais à son entrée à Sciences-Po, il affirme sa rupture en se présentant comme un laïc républicain qui estime que la vie publique doit être profane et que le sacré n’y a pas sa place. A l’ENA, alors que l’ensemble des étudiants préfère suivre des stages en ambassade ou en préfecture, il choisit une étude sociologique sur la banlieue. Accompagné de sa future compagne Ségolène Royal, il est reçu dans une cité par un prêtre salésien, Jean-Marie Petitclerc, adepte du Catholicisme social, avec qui le courant passe immédiatement. Ils vont dans les tréfonds des cités à la rencontre des jeunes en perdition. Bien que reconnaissant la fraternité agissante au nom du Christ de ce prêtre, François Hollande demeure profondément laïc. Il rejoint alors François Mitterrand et, habile politique, devient expert en l’art de la synthèse des différents courants du PS. Toujours en mouvement, rarement dans la réflexion, il privilégie la médiation. Lors de sa campagne présidentielle, il prend des conseils auprès d’un chrétien de gauche, Jean-Baptiste de Foucauld, ancien collaborateur de Jacques Delors. Mais il semble plutôt intéressé par les réseaux de ce dernier que par sa spiritualité. Une fois au pouvoir, il affiche une incompréhension totale devant la révolte des catholiques (et celle de nombreux musulmans) face aux lois sociétales qu’il édicte. Monseigneur Dominique Rey, évêque de Toulon-Fréjus, constate : « François Hollande est comme beaucoup de politiques : il a la tentation de nier toute autorité qui transcende les siècles. » De son côté, Julien Dray, intime du Président, reconnaît que « François ne fait pas référence à Dieu. Il n’a pas d’angoisses métaphysiques. Jamais je n’ai entendu en privé l’expression d’une recherche, un quelconque besoin d’ancrage ». Comme si François Hollande avait enfoui son âme aux tréfonds de son être. Avec ce portrait proche de la psychanalyse, sans empathie mais avec un regard dénué de malveillance, Samuel Pruvot tente de nous donner les clefs afin de saisir la complexité de cet homme pressé. •

François Hollande, Dieu et La République, deSamuel Pruvot, éditions Salvator, 19,50 euros

Le Bureau des Affaires Publiques, nom trompeur d’une mystérieuse officine policière prétendument fondée par Clemenceau, est chargé de résoudre en toute discrétion les affaires parisiennes liées à l’ésotérisme. Dirigé par un maître des sciences occultes, le BAP n’ignore rien des puissances cachées au cœur de la capitale : démons, fantômes, esprits aquatiques de la Seine et ses affluents…

Le Bureau des Affaires Publiques, nom trompeur d’une mystérieuse officine policière prétendument fondée par Clemenceau, est chargé de résoudre en toute discrétion les affaires parisiennes liées à l’ésotérisme. Dirigé par un maître des sciences occultes, le BAP n’ignore rien des puissances cachées au cœur de la capitale : démons, fantômes, esprits aquatiques de la Seine et ses affluents…

Un jour, le soleil s’est couché et il ne s’est pas relevé… C’était le 1er septembre d’il y a trois siècles : et pourtant, comme il l’avait promis, sa mort physique marque aussi sa « sur-vie » politique, au-delà de son temps et pour la mémoire des siècles, par la reconnaissance que l’Etat est maître du pays, par son administration et son autorité, mais aussi à travers ses monuments, autant Versailles que ce que Napoléon qualifiera des « masses de granit », c’est-à-dire les grands principes qui fondent l’Etat moderne et son fonctionnement. Louis XIV, d’une phrase célèbre prononcée sur son lit de souffrance et de mort, déclare : « Messieurs, je m’en vais, mais l’Etat demeurera toujours », sorte d’explication de texte à la formule rituelle de la Monarchie française « Le roi est mort, vive le roi », qui, après le dernier soupir du monarque, fut prononcée comme une évidence « absolue » au balcon du palais royal.

Un jour, le soleil s’est couché et il ne s’est pas relevé… C’était le 1er septembre d’il y a trois siècles : et pourtant, comme il l’avait promis, sa mort physique marque aussi sa « sur-vie » politique, au-delà de son temps et pour la mémoire des siècles, par la reconnaissance que l’Etat est maître du pays, par son administration et son autorité, mais aussi à travers ses monuments, autant Versailles que ce que Napoléon qualifiera des « masses de granit », c’est-à-dire les grands principes qui fondent l’Etat moderne et son fonctionnement. Louis XIV, d’une phrase célèbre prononcée sur son lit de souffrance et de mort, déclare : « Messieurs, je m’en vais, mais l’Etat demeurera toujours », sorte d’explication de texte à la formule rituelle de la Monarchie française « Le roi est mort, vive le roi », qui, après le dernier soupir du monarque, fut prononcée comme une évidence « absolue » au balcon du palais royal.

Pour Frédéric Rouvillois*, la probable installation d'une résidence hôtelière sur le domaine peut être un moyen astucieux de sauver des bâtiments en déshérence. Selon lui, « la muséification systématique du patrimoine a quelque chose de glaçant ».

Pour Frédéric Rouvillois*, la probable installation d'une résidence hôtelière sur le domaine peut être un moyen astucieux de sauver des bâtiments en déshérence. Selon lui, « la muséification systématique du patrimoine a quelque chose de glaçant ».

Hollande vient de dire que les traités se signent toujours en secret, et que le bon peuple n’y a rien à voir. Cette bonne nouvelle, jointe à la tyrannie européenne qui se renforce, contre la Grèce, contre l’Italie, contre le peuple allemand aussi, que Merkel oblige à se faire envahir (300.000 réfugiés en six mois) m’inciterait au désespoir, n’était cette relecture de Tocqueville, qui montre comment le piège moderne, ou républicain, ou démocrate se met en place en 1848.

Hollande vient de dire que les traités se signent toujours en secret, et que le bon peuple n’y a rien à voir. Cette bonne nouvelle, jointe à la tyrannie européenne qui se renforce, contre la Grèce, contre l’Italie, contre le peuple allemand aussi, que Merkel oblige à se faire envahir (300.000 réfugiés en six mois) m’inciterait au désespoir, n’était cette relecture de Tocqueville, qui montre comment le piège moderne, ou républicain, ou démocrate se met en place en 1848.