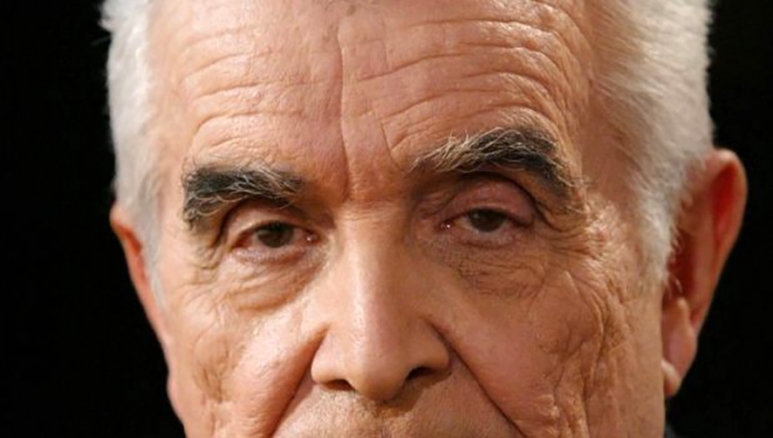

DECES • René Girard : En attendant l’Apocalypse

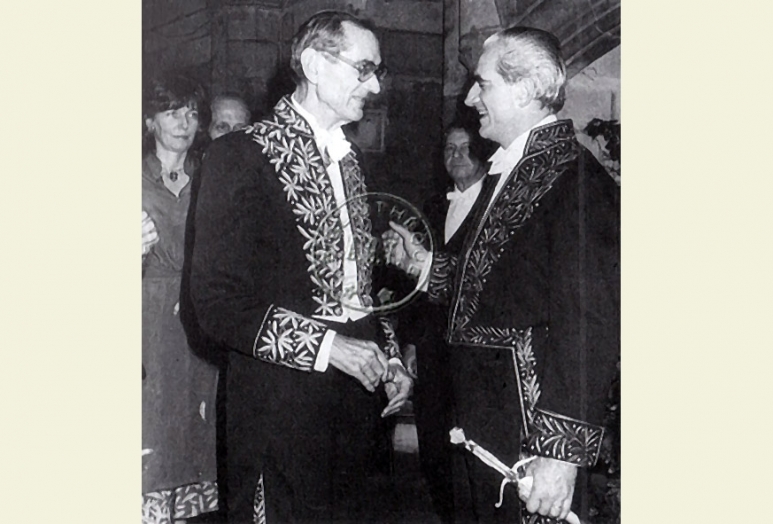

Décédé avant-hier à l’âge de 91 ans, l’académicien René Girard était l’un des plus brillants intellectuels français. En 2007, il avait accordé un long entretien à Politique magazine, à l’occasion de la sortie d’Achever Clausewitz. Nous le republions ci-dessous.

Dans son dernier livre, un recueil d’entretiens avec son éditeur Benoît Chantre, intitulé Achevez Clausewitz, René Girard, plus que jamais fidèle à sa théorie de la rivalité mimétique, propose une analyse neuve de l’histoire moderne. À la lueur du fameux traité du stratège prussien, témoin privilégié de la modernité en marche, il décortique avec une rare érudition le ressort des rapports conflictuels entre la France et l’Allemagne. Avec, en point de mire, les enjeux contemporains : quand la politique n’a plus les moyens de réguler la violence, il en appelle à une radicale conversion au christianisme. Professeur émérite de l’Université de Stanford, vivant aux États-Unis, l’académicien français était de passage à Paris où il a reçu Politique magazine.

Dans son dernier livre, un recueil d’entretiens avec son éditeur Benoît Chantre, intitulé Achevez Clausewitz, René Girard, plus que jamais fidèle à sa théorie de la rivalité mimétique, propose une analyse neuve de l’histoire moderne. À la lueur du fameux traité du stratège prussien, témoin privilégié de la modernité en marche, il décortique avec une rare érudition le ressort des rapports conflictuels entre la France et l’Allemagne. Avec, en point de mire, les enjeux contemporains : quand la politique n’a plus les moyens de réguler la violence, il en appelle à une radicale conversion au christianisme. Professeur émérite de l’Université de Stanford, vivant aux États-Unis, l’académicien français était de passage à Paris où il a reçu Politique magazine.

Vous avez trouvé dans l’œuvre de Clausewitz des résonances avec la vôtre. Lesquelles ?

Lorsqu’il meurt en 1831, après une brillante carrière d’officier supérieur dans l’armée prussienne, Clausewitz laisse une œuvre de stratégie militaire : De la guerre, dont il considère que seul le premier chapitre est achevé. Ce premier chapitre décrit les mécanismes de la guerre moderne considérée comme un « duel ». « Duel » qui est une « montée aux extrêmes » d’« actions réciproques ». À mon avis, plus que de simples processus guerriers, Clausewitz donne une définition de la violence qui concerne les rapports humains en général.

De la guerre donne donc prise à votre théorie du mimétisme ?

Oui, car Clausewitz a compris que la violence ne réside pas dans l’agression, mais dans la rivalité. Si les hommes s’inscrivent dans cette rivalité c’est parce qu’ils désirent les mêmes choses par imitation. Et l’homme désire par-dessus tout le désir de l’autre. C’est ce que j’appelle le « désir mimétique » qui fait de l’autre un modèle mais aussi un obstacle. Or, si l’objet du désir est unique et non partageable, la rivalité engendre la violence. Autrement dit, la violence humaine se définit par son objet – enjeu de la rivalité – et non par l’agression qui est la manière facile d’évacuer la violence puisque l’agresseur est toujours l’autre. La violence est fondamentalement réciproque.

Achever Clausevitz… il est inachevé ?

Oui, et sur plusieurs points, ce qui le rend d’autant plus passionnant. Cet officier prussien, acteur des terribles guerres qui déchirèrent l’Europe à l’orée du XIXe siècle, prophétise, mais sans le dire, les deux siècles à venir. L’idée d’une revanche de la Prusse sur la France est l’essentiel de son livre. De ce point de vue, le mélange de passion fervente et de haine farouche qu’il nourrit à l’égard de Napoléon est tout à fait extraordinaire. Quel exemple de mimétisme ! Mais il a beau se faire l’apôtre de la guerre, il n’a pas, contrairement à Hegel, une vision métaphysique et glorieuse de celle-ci comme préface à l’achèvement de l’Histoire. Clausewitz était un homme étonnant. Il aimait la guerre et pensait que le XVIIIe siècle l’avait affaiblie. Sa crainte était que, passées les guerres révolutionnaires et napoléoniennes, on en revienne à la « guerre en dentelle », cette guerre selon lui corrompue du XVIIIe siècle. Ce qui en fait un mauvais prophète même si, dans le même temps, il pressent ce que nous appelons la guerre totale ou la guerre moderne, celle qui ne met plus aux prises des armées conventionnelles, mais des sociétés entières. En somme, une « montée aux extrêmes » qui ne connaîtrait plus de frein.

Vous insistez beaucoup sur cette notion de « montée aux extrêmes »…

Ce que Clausewitz appelle « montée aux extrêmes », je l’appelle rivalité, concurrence, donc mimétisme. Notion fondamentale et perçue comme telle car tous ses commentateurs en font état. C’est le cas de Raymond Aron.Mais, comme les autres, Aron pense que, pour des raisons très concrètes comme la fatigue des adversaires, elle ne peut exister dans la pratique. C’était refuser de voir la nouveauté du traité. Clausewitz est le témoin d’une accélération de l’histoire, d’un emballement de violences mimétiques. Il laisse ainsi entendre l’idée que si la guerre n’a jamais cessé depuis les origines, se produit une inéluctable « montée aux extrêmes » qui va en s’intensifiant. Mais il s’empresse de cacher cet aspect terrifiant pour affirmer que la guerre absolue n’aura jamais lieu. « La guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens », dit-il. Mais ces moyens sont autrement puissants que la politique ! En réalité, de nos jours, la politique est rongée par la violence. Regardez le terrorisme : la guerre est potentiellement partout et échappe progressivement à toute institution, militaire ou politique.

Il nous faut donc comprendre l’origine de la violence pour la dépasser. Nous en revenons à votre pensée qui place le Christ au centre de toute explication raisonnable du monde…

Ce que d’aucuns me reprochent, m’accusant d’un a priori religieux. C’est faux. Ma théorie est positiviste et même matérialiste. Elle porte sur le fait religieux en général et sur la violence qui fonde la culture. Lorsque, dans une communauté, une masse de désirs mimétiques se croisent, les rivalités qui en découlent se propagent à l’ensemble du groupe. Au paroxysme de la crise, le conflit finit par se polariser sur un adversaire. Et, plus l’adversaire fait l’unanimité, plus il y a de chances pour que le groupe se purge unanimement sur lui. Cette « crise mimétique » – « crise », car la communauté risque l’autodestruction – s’apaise finalement par le sacrifice de cette victime qui réconcilie la communauté avec elle-même. La réitération rituelle, progressivement symbolique, de ce meurtre fondateur, garantie la paix sociale.

Vous dites que la culture se fonde sur un meurtre originel ?

Oui, et la communauté, ayant sacrifié cette victime sur qui elle a porté la responsabilité de ses malheurs, s’en trouvant mieux, en fait le symbole de sa délivrance : elle est le dieu primitif, à l’origine de toutes les cultures et de toutes les civilisations. Autrement dit, le religieux est une protection offerte à la communauté contre l’imitation et donc contre la violence. C’est aussi ce que décrivent les mythes qui offrent tous la même structure :Œdipe est d’abord coupable de parricide et d’inceste, puis bienfaisant puisque son expulsion de Thèbes rétablit la tranquillité. C’est donc un mythe classique, religieux par excellence, puisqu’il célèbre et condamne à la fois la victime.

Victime en réalité innocente même si ses persécuteurs, unanimes, l’imaginent coupable…

Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que les persécuteurs ne se savent responsables ni de leur rivalité mimétique, ni du phénomène collectif qui les en délivre jusqu’à la prochaine crise. Ce phénomène nous lui donnons aujourd’hui un nom: celui de bouc émissaire. Sans savoir pourquoi d’ailleurs, car nous n’en voyons pas le caractère religieux. Or, il nous faut l’interpréter religieusement pour comprendre l’essence de ce que j’appelle le religieux archaïque par opposition au religieux moderne qui est le christianisme. Car l’ethnologie et l’anthropologie ont découvert – et les chrétiens ont eu tort de nier cette découverte – que les Évangiles sont le récit de ce phénomène. Mais la science moderne se trompe quand elle en déduit que la religion chrétienne est encore une forme de religion archaïque.

Votre idée est que, précisément, elles sont antinomiques…

C’est l’évidence. Les ethnologues devraient penser à l’interprétation du phénomène. Tous les textes évangéliques s’appliquent à inverser le rapport au bouc émissaire. Ils nous disent que la victime est innocente et que la foule a tort. C’est le sens de la parole du Christ : « Je veux la miséricorde et non le sacrifice ». Jésus nous invite à exercer de façon positive notre désir mimétique en suivant son modèle : le pardon et la réconciliation. Même si ses textes n’ont pas la précision des récits de la Passion, l’Ancien Testament inverse déjà le primitif. Le message est le même. Job et Joseph, victimes d’un lynchage collectif, affirment leur innocence. Ils sont indubitablement prophétiques du Christ… Je crois que le judaïsme aurait tout à gagner d’une réconciliation avec le christianisme.

L’originalité de votre thèse, c’est qu’elle rétablit la réalité complète de la personne du Christ qui intervient dans l’Histoire qui est nécessairement différente avant et après.

Le christianisme, parce qu’il ne s’est pas défini par rapport aux religions archaïques, n’est pas arrivé à préciser sa propre originalité. Il n’existe d’ailleurs aucune théorie officielle de la passion du Christ. Elle est salvatrice, mais pourquoi ? C’est un mystère… Mais nous devons voir que la Rédemption, sur le plan terrestre, met fin aux religions archaïques et au règne de la violence aveugle. Ce renversement fondamental, le monde moderne ne le comprend pas. Pour lui, le christianisme est une religion comme les autres. Voilà qui confronte la modernité et le relativisme qui la caractérise a un paradoxe car le scepticisme, sans le savoir, n’existe dans ce qu’il a de vrai, que parce qu’il est chrétien.

Le monde moderne a compris le mécanisme du bouc émissaire –même s’il n’en voit pas la dimension religieuse – ce qui n’a pas apaisé la violence. Au contraire, on a l’impression que la violence domine le monde au moment précis où la guerre en tant que telle, y compris dans les discours, semble s’effacer.

Oui, car la pensée humaniste fausse notre jugement : sans la révélation évangélique, c’est-à-dire sans la compréhension réelle du mécanisme de la violence, la non-violence ne produit, en fin de compte, que plus de violence. C’est que nous sommes de plus en plus privés de ressources sacrificielles. Tendre à la non-violence comme notre époque le prétend, c’est renoncer à ces ressources. Or, il est évident que la violence apaise la violence. Nous en sommes tous plus ou moins conscients. Au fond, tous les gestes d’impatience sont des gestes sacrificiels. En fait, il y a confusion : depuis les Lumières, nous faisons porter la responsabilité de la violence sur le religieux et nous pensons que l’homme, naturellement, est non-violent. Mais c’est de l’inverse qu’il s’agit. Le religieux, au moins, contient la violence. De même, nous prétendons nous libérer de tous les interdits, considérés, à juste titre d’ailleurs, comme religieux. Mais ceux-ci ont une fonction primordiale : ils réservent, au cœur des communautés, une zone protégée, comme la famille par exemple, essentielle à sa survie.

Vous dites que « l’Apocalypse a commencé ». C’est à partir de l’oeuvre de Clausewitz la thèse de votre livre. Pourquoi ?

Clausewitz a perçu que la « montée aux extrêmes » qui caractérise les rapports humains, et pas seulement la guerre, est la tendance de l’humanité. Et cette « montée aux extrêmes » provoque inéluctablement un épuisement général. Les ressources naturelles sont frappées de rareté par une consommation de plus en plus intense. Qu’en sera-t-il demain ? Aussi pouvons-nous dire que si la concurrence est le progrès de l’homme, elle est aussi ce qui peut le détruire.

Vous citez abondamment les textes apocalyptiques…

On se fait une idée extraordinaire des textes apocalyptiques. On les dit irrationnels, farfelus. Ils ont pourtant une particularité qui saute aux yeux : ils mélangent le naturel et le culturel. Ils décrivent des guerres « ville contre ville » – toujours cette idée de mimétisme violent, cette lutte des doubles –mais aussi des tremblements de terre, des raz-de-marée, etc. Autrement dit, guerres et révoltes de la nature sont concomitantes. Voilà qui nous ramène à des préoccupations contemporaines car nous ne savons plus, aujourd’hui, ce qui relève de la culture et ce qui relève de la nature. Quel est l’impact de l’homme sur ce que nous appelons le « dérèglement climatique » ? De même, nous savons tous, plus ou moins consciemment, qu’avec les armes technologiques nous avons les moyens de nous détruire nous-mêmes avec la planète entière. La confusion, décrite dans les textes apocalyptiques, réapparaît aujourd’hui au niveau scientifique. C’est colossal !

Il y a toutes sortes de textes apocalyptiques : en particulier le chapitre 24 de Matthieu ou le chapitre 9 de Marc qui sont la description d’une crise sacrificielle. C’est-à-dire qu’un phénomène de bouc émissaire fondateur d’une nouvelle religion devrait apparaître. Mais nous ne sommes plus dans le monde archaïque et il est donc suggéré que cette crise va continuer en s’aggravant. Cette crise, c’est le progrès. Autrement dit, c’est l’Histoire qui devrait nous enseigner qu’elle va vers sa fin. Chez Paul, il est très net que c’est l’ordre culturel, l’ordre romain en l’occurrence, qui garantit la paix. Mais aujourd’hui l’ordre culturel fiche le camp : privé de bouc émissaire, il n’a plus les moyens d’évacuer la violence. La dimension apocalyptique de la Bible, c’est cette révélation de la violence humaine débarrassée des protections symboliques que procurait le bouc émissaire. Vous voyez, ces textes sont d’une rationalité extraordinaire.

Tout ce qui est sur terre va vers sa fin : c’est le sens de l’Apocalypse. Mais, en même temps, c’est une révélation…

Voilà ce qui est suggéré, à mon avis, tout au long des Évangiles. Le sens de la Croix, c’est ce retournement du sacrifice contre nous-mêmes, contre notre propre désir destructeur d’imitation. C’est l’offre du royaume de Dieu. Offre qui implique un choix : se sauver ou se perdre.Quand j’étais enfant, le dernier dimanche de la Pentecôte et le premier dimanche de l’Avant étaient consacrés à l’Apocalypse. À la messe, les sermons portaient sur le sujet. Pourquoi l’Église a-t-elle supprimé cette tradition, au moment même où, avec l’invention de la bombe atomique, ces textes étaient redevenus d’une actualité brûlante. Elle a pensé qu’il fallait rassurer les gens. Mais les gens ont besoin de sens.

Longtemps, le discours officiel du clergé – en particulier français – était à la disparition des fins dernières noyées dans une sorte de religiosité même plus archaïque car l’archaïque, au moins, était tragique.

Vous avez raison. En retirant le drame, il a retiré l’intérêt. Mais je me réjouis de voir les choses changer. Les jeunes prêtres réagissent très nettement contre le progressisme ecclésiastique, je le vois notamment aux États-Unis. Ce qui m’étonne c’est que l’Église, disons certaines personnes à l’intérieur de l’Église conciliaire, aient pu s’imaginer que ce message édulcoré du christianisme, si éloigné de sa vérité profonde, allait s’imposer. Quelle drôle d’idée… Je crois que le christianisme va réapparaître dans toute sa force grâce aux textes apocalyptiques car leur aspect dramatique correspond au climat de notre époque.

Qu’elle est votre perception de la situation religieuse en États-Unis ?

Il y a un effondrement du protestantisme que j’appelle « bourgeois », par opposition au fondamentalisme. Les convertis protestants sont les forces vives de l’Église catholique américaine. En Amérique, contrairement à la France, il est très facile de dire qu’on croit en Dieu. La déchristianisation n’en est pas au même point. Pourtant, lorsque je suis arrivé aux USA, 70% des catholiques allaient à la messe tous les dimanches. Chiffre tombé aujourd’hui à 30 %. Mais l’Église catholique reste la plus importante et, surtout, elle est la plus intellectuelle car beaucoup d’universitaires en font partie ce qui lui donne une puissance combative qu’elle n’a pas ici.

Que penser de la relative bonne santé des fondamentalistes ?

Cela correspond au climat de l’époque qui a besoin, répétons-le, de sens. L’erreur des fondamentalistes, c’est qu’ils attribuent la violence à Dieu. Mais Dieu, de toute évidence, n’est pas violent. Notre époque qui a prétendu s’en débarrasser en fait la preuve : ce sont les hommes qui se détruisent eux-mêmes. Au contraire, seul Dieu sauve l’homme de sa violence. Il est donc grand temps que l’Église affirme haut et fort son message et place le monde devant la seule alternative qui lui reste : se convertir au Christ ou s’enfoncer dans le chaos apocalyptique engendré par une violence qui ne peut plus être évacué par un mécanisme sacrificiel obsolète. •

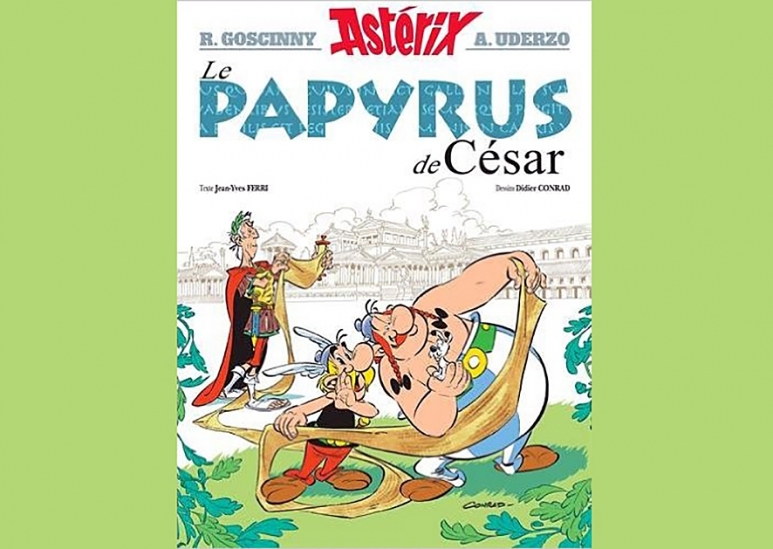

Nous avons donc appris cette semaine, grâce à l’Express qui a relayé des critiques éparses dans le Camp du Bien, que le dernier Astérix était raciste.

Nous avons donc appris cette semaine, grâce à l’Express qui a relayé des critiques éparses dans le Camp du Bien, que le dernier Astérix était raciste.

La Citadelle, sur le quai du port de pêche, proche de la criée et du mouillage du Marité, dernier terre-neuvier français, a toujours fait partie des bonnes tables granvillaises. Elle est aujourd’hui la meilleure, l’atteste sa nouvelle carte où tradition et innovation, classicisme et audace se marient pour proposer des plats revisités par son jeune chef avec un incontestable brio.

La Citadelle, sur le quai du port de pêche, proche de la criée et du mouillage du Marité, dernier terre-neuvier français, a toujours fait partie des bonnes tables granvillaises. Elle est aujourd’hui la meilleure, l’atteste sa nouvelle carte où tradition et innovation, classicisme et audace se marient pour proposer des plats revisités par son jeune chef avec un incontestable brio.

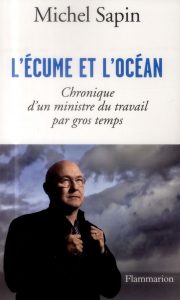

Voici l’un des livres les plus inattendus, et les plus réconfortants, de cet automne.

Voici l’un des livres les plus inattendus, et les plus réconfortants, de cet automne.

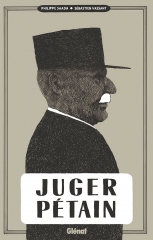

C’est un exercice très délicat auquel Philippe Saada et Sébastien Vassant se livrent en adaptant, sous forme de bande-dessinée, le documentaire télévisé traitant du jugement du Maréchal Pétain au sortir de la guerre 1939-1945. Le résultat est globalement intéressant et fidèle. L’ouvrage s’ouvre sur le retour en France du Maréchal le 26 avril 1945 et par le refus du général Koenig de lui serrer la main, avant que le vieux Maréchal ne se retrouve le 23 juillet suivant au Palais de Justice de Paris. A l’image de la caméra qui a immortalisé ce procès, le dessinateur fait le tour des tribunes et des tous les acteurs de ce moment d’histoire qu’il faut cependant maîtriser un minimum pour en comprendre toutes les subtilités. Ainsi faut-il savoir que tous les magistrats avaient prêté serment au Maréchal après le 10 juillet 1940. Et que si un seul ne l’avait pas fait, c’est qu’il était à la retraite depuis 18 mois. C’est le procureur André Mornet, 75 ans, qui avait fait, pendant la première guerre mondiale, fusiller Mata-Hari. Mais les auteurs savent le rappeler fort à propos. C’est ce même procureur auquel l’ancien chef de l’Etat français fait face…

C’est un exercice très délicat auquel Philippe Saada et Sébastien Vassant se livrent en adaptant, sous forme de bande-dessinée, le documentaire télévisé traitant du jugement du Maréchal Pétain au sortir de la guerre 1939-1945. Le résultat est globalement intéressant et fidèle. L’ouvrage s’ouvre sur le retour en France du Maréchal le 26 avril 1945 et par le refus du général Koenig de lui serrer la main, avant que le vieux Maréchal ne se retrouve le 23 juillet suivant au Palais de Justice de Paris. A l’image de la caméra qui a immortalisé ce procès, le dessinateur fait le tour des tribunes et des tous les acteurs de ce moment d’histoire qu’il faut cependant maîtriser un minimum pour en comprendre toutes les subtilités. Ainsi faut-il savoir que tous les magistrats avaient prêté serment au Maréchal après le 10 juillet 1940. Et que si un seul ne l’avait pas fait, c’est qu’il était à la retraite depuis 18 mois. C’est le procureur André Mornet, 75 ans, qui avait fait, pendant la première guerre mondiale, fusiller Mata-Hari. Mais les auteurs savent le rappeler fort à propos. C’est ce même procureur auquel l’ancien chef de l’Etat français fait face…

Jean Sévillia raconte la fin édifiante de Marie-Antoinette. Il la l'évoquée, le jour anniversaire de sa mort, pour Boulevard Voltaire.

Jean Sévillia raconte la fin édifiante de Marie-Antoinette. Il la l'évoquée, le jour anniversaire de sa mort, pour Boulevard Voltaire.

Le Nobel de littérature a été attribué.

Le Nobel de littérature a été attribué.

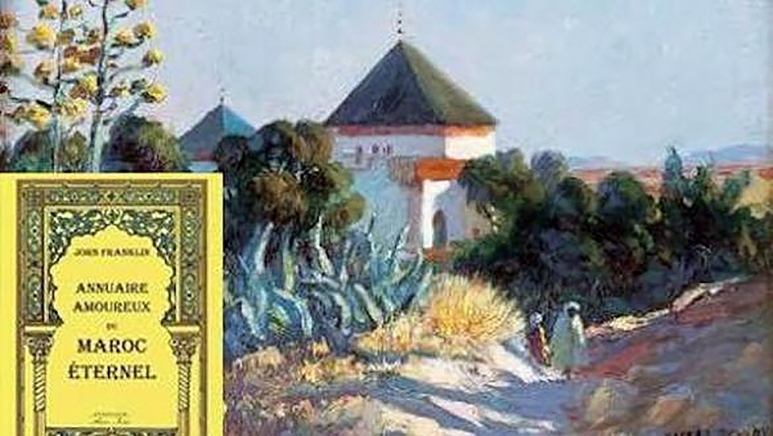

D’abord quelle attrayante couverture néo-mauresque sur un splendide fond jaune citron-de-Berkane ! Mais je ne sais pas qui est ce « John Franklin », natif d’Alger et fils d’une pied-noir. Ça explique sans doute son tropisme nord-africain, lequel, s’est spontanément étendu au Maroc.

D’abord quelle attrayante couverture néo-mauresque sur un splendide fond jaune citron-de-Berkane ! Mais je ne sais pas qui est ce « John Franklin », natif d’Alger et fils d’une pied-noir. Ça explique sans doute son tropisme nord-africain, lequel, s’est spontanément étendu au Maroc.