Bienvenue à l'orthographe simplifiée ! Un point de vue original de Péroncel-Hugoz

Par Péroncel-Hugoz

Partisan d'un mixte tradition/modernité, Péroncel-Hugoz ne s'offusque pas de la réforme de l'orthographe lancée par Paris, mais il donne un coup de dent à ces Français qui ont omis de consulter les autres francophones ... On s'étonnera - ou même on s'indignera - peut-être de sa position. Toutes réflexions faites, elle a pourtant sa logique. Il n'est pas si sûr qu'elle contredise sur le fond celle adoptée par l'Académie française dans son communiqué du 5 février dernier. Au besoin on s'y reportera, on le lira attentivement. En tout cas, le cas échéant, on en débattra ... LFAR

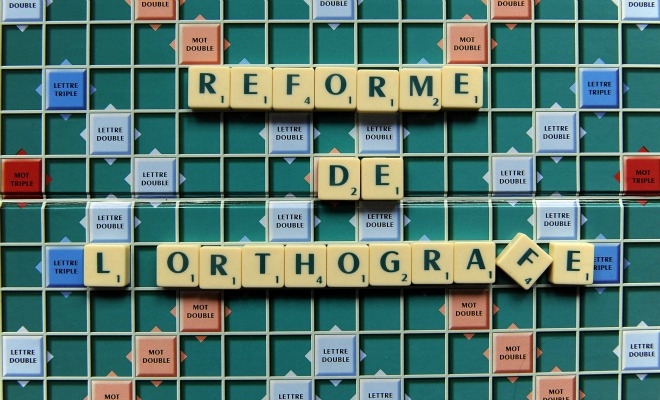

Tempête bien parisienne, frivole et paradoxale, que celle qui agite, cet hiver, le microcosme intello de la « Ville-Lumière » ... Figurez-vous que le régime socialiste a décidé de tenir enfin une promesse de ... 1990 ! La simplification, la mise à jour de l'orthographe française sera donc en vigueur à la prochaine rentrée dans l'Hexagone.

Tempête bien parisienne, frivole et paradoxale, que celle qui agite, cet hiver, le microcosme intello de la « Ville-Lumière » ... Figurez-vous que le régime socialiste a décidé de tenir enfin une promesse de ... 1990 ! La simplification, la mise à jour de l'orthographe française sera donc en vigueur à la prochaine rentrée dans l'Hexagone.

Je connais un peu cette affaire car, à cette époque, je suivais pour Le « Monde » les affaires francophones et donc les activités de l'académicien et téléaste Alain Decaux qui, guère « socialo » mais patriote, avait accepté d'être ministre délégué à la Francophonie dans un cabinet Michel Rocard (1988-1991). Decaux veillait avec attention sur cette Francophonie, lancée en 1970 par le gaulliste André Malraux et qui avait attiré plusieurs dizaines de nations « ayant le français en partage », dont le Maroc et la Tunisie (mais pas l'Algérie)*.

Pensant aux écoliers du monde entier, Decaux avait, par raison, approuvé le projet de réforme, comme son collègue académicien Maurice Druon, grand ami du roi Hassan II et membre de l'Académie du Maroc. Druon fut à l'origine de l'entrée dans le Dictionnaire de l'Académie française de nombreux mots venus du Sud, comme "Chambellanie" (forgé et utilisé au Maroc) ou "Essencerie" (créé au Sénégal pour remplacer l'affreux « Station-Service »).

Moi-même, avec les encouragements de Druon et Decaux, j'apportai ma petite pierre à l'édifice en publiant en 1990 un de mes livres de voyage (« Villes du Sud », où je traite notamment de Tanger et Asilah) avec l'orthographe simplifiée. Ce que je ne fis pas pour les ouvrages suivants car, entre-temps, la France officielle avait enterré cet utile projet linguistique ...

Aujourd'hui le Tout-Paris pensant polémique sur cette réforme ressuscitée et la tendance mondaine dominante est, pour l'instant, de la boycotter ... Ecoutons plutôt cette haute figure de la vie culturelle française actuelle, l'académicien Marc Fumaroli**, esprit dynamique et jamais conformiste, pourfendeur sans pitié du « fanatisme égalitariste » de la République française socialiste et dénonciateur impayable de l'«Art-Fric » qui s'est greffé, comme un parasite, sur la Mondialisation financière ...

Donc écoutons M. Fumaroli, en particulier dans « Le Figaro » du 12 février 2016 : « L'alarme suscitée par l'application d'une réforme très prudente de la langue française est très excessive et mal informée. Ce texte modeste, modéré, savamment médité, "de droite" aimerions-nous dire, fut approuvé [en 1990] par l'Académie. Il n'est jamais entré en vigueur, sans doute sous la pression du maximalisme de syndicats de gauche ». Sous les rois de France qui, à partir de François Ier (1515-1547), rendirent obligatoire la langue française dans la vie publique du Royaume des Lys, au moins trois grands amendements de l’idiome national eurent lieu sans drame.

Je ne vous en dirai pas plus, chers suiveurs curieux de connaître cette réforme, car vous pouvez en trouver tous les traits sur le Net. Vous y verrez que ledit projet n'a rien de révolutionnaire et ne concerne que 2.400 mots des 35.000 du français courant.

Vous apprécierez sans doute la disparition de l'inutile accent circonflexe sur « paraître » ou « maîtresse » - mais pas sur « mûr» , « sûr » ou « dû » afin d'éviter la confusion avec « mur », « sur » et « du ». Vous pouvez supprimer certains traits d'union sans utilité et écrire désormais « millepattes » ou « weekend ». Et le reste à l'avenant.

Le seul reproche que les francophones non français (soit environ 200 millions de locuteurs quotidiens des cinq continents) pourront faire à bon droit à cette réforme de 1990-2016, c'est que les linguistes français, sauf exception, l'ont élaborée entre eux, sans beaucoup se soucier de l'avis des francophones hors de France. La langue française est certes née en France mais son expansion mondiale, peu à peu depuis le XVIe siècle, a fait que l'idiome de Balzac et Houellebecq est devenu aussi celui de Léopold Senghor (Sénégal), Antonine Maillet (Quebec) ou Driss Chraïbi (Maroc, "Le passé simple", 1954).

Bon vent quand même à la réforme, qui de toute façon, ne rend pas caduque l'orthographe actuelle, laquelle va rester en vigueur sine die, afin que chacun puisse appliquer les nouveautés à son rythme, Inchallah ! Mais si certains Etats francophones, vexés par la désinvolture parisienne, décident de ne pas appliquer la réforme on risque d'avoir bientôt deux orthographes, l'ancienne et la réformée ... •

* En 2016, l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), siège à Paris, est dirigée par une Haïto-Canadienne et groupe environ 70 Etats, en comptant les observateurs.

** Ayant passé sa jeunesse à Fez et Meknès, M. Fumaroli a montré son attachement au Maroc en préfaçant volontiers, en 2014, "Meknès 1950", intéressant ouvrage collectif composé par d'anciens Meknassis (collection Xénophon, dirigée par le natif de Salé Alain Sanders).

Lire : "Le tapis rouge", par Alain Decaux, de l'Académie française, Perrin, Paris, 1992.

Repris du journal en ligne marocain le 360 du 26.02.2016

D

D

Égypte, 1937. Un jeune archéologue, Michael Dorffman, retrouve dans une grotte des codex attribués à des philosophes de la Grèce antique : Platon, Diogène, Aristote et Xénophon. La découverte est aussi fascinante que prodigieuse car ces écrits contiennent les visions de ces célèbres philosophes sur l’avenir, en particulier sur cette Seconde Guerre mondiale qui s’annonce. De retour sur le sol allemand, Michael Dorffman ne s’imagine pas que sa découverte va susciter de nombreuses convoitises, en particulier de la part du régime nazi au pouvoir depuis déjà quatre ans et qui fourbit ses armes. Les adversaires des nazis s’intéressent aussi à ces écrits. Le jeune archéologue, ses proches et les codex se retrouvent au cœur de la mêlée. Les deux camps veulent mettre la main sur ces codex pour connaître l’avenir et pourquoi pas pour lui faire emprunter d’autres chemins.

Égypte, 1937. Un jeune archéologue, Michael Dorffman, retrouve dans une grotte des codex attribués à des philosophes de la Grèce antique : Platon, Diogène, Aristote et Xénophon. La découverte est aussi fascinante que prodigieuse car ces écrits contiennent les visions de ces célèbres philosophes sur l’avenir, en particulier sur cette Seconde Guerre mondiale qui s’annonce. De retour sur le sol allemand, Michael Dorffman ne s’imagine pas que sa découverte va susciter de nombreuses convoitises, en particulier de la part du régime nazi au pouvoir depuis déjà quatre ans et qui fourbit ses armes. Les adversaires des nazis s’intéressent aussi à ces écrits. Le jeune archéologue, ses proches et les codex se retrouvent au cœur de la mêlée. Les deux camps veulent mettre la main sur ces codex pour connaître l’avenir et pourquoi pas pour lui faire emprunter d’autres chemins. Après un premier tome qui avait été remarqué par la critique (

Après un premier tome qui avait été remarqué par la critique (

Joie, gastronomie et croissance ! La France accueille désormais sur les Champs-Élysées le plus grand « restaurant » McDonald's du monde. Un exemple de réussite puisque le géant du sandwich atteint en France la quintessence de son art, au moment même où ses résultats reculent aux États-Unis. Là-bas, c'est une blogueuse qui a sonné la révolte contre la nourriture grasse et sucrée, déclenchant un mouvement de défiance contre le modèle jusque-là triomphant. Heureusement pour McDonald's, il reste la France, ce paradis ! La direction américaine, jusque-là sceptique, est même venue en délégation au printemps 2015 prendre des cours auprès de son entité française.

Joie, gastronomie et croissance ! La France accueille désormais sur les Champs-Élysées le plus grand « restaurant » McDonald's du monde. Un exemple de réussite puisque le géant du sandwich atteint en France la quintessence de son art, au moment même où ses résultats reculent aux États-Unis. Là-bas, c'est une blogueuse qui a sonné la révolte contre la nourriture grasse et sucrée, déclenchant un mouvement de défiance contre le modèle jusque-là triomphant. Heureusement pour McDonald's, il reste la France, ce paradis ! La direction américaine, jusque-là sceptique, est même venue en délégation au printemps 2015 prendre des cours auprès de son entité française.

Curieux, ces « rectifications orthographiques » que leurs promoteurs vantent en expliquant qu’elles ne changeront rien et que, de surcroît, elles sont facultatives. De fait, les réformateurs eux-mêmes ne semblent pas très fiers de leur dernière victoire. On dirait que cette réforme, personne ne l’a vraiment voulue, en tout cas pas au sommet de l’Etat. Elle est arrivée toute seule, devenant opérationnelle vingt-six ans après sa conception par la grâce des tuyaux administratifs et la volonté de technocrates inconnus (une parution au JO du 6 décembre 1990, transcrite dans le Bulletin officiel de l’Education nationale du 26 novembre 2015 et finalement intégrée par les éditeurs pour la rentrée 2016).

Curieux, ces « rectifications orthographiques » que leurs promoteurs vantent en expliquant qu’elles ne changeront rien et que, de surcroît, elles sont facultatives. De fait, les réformateurs eux-mêmes ne semblent pas très fiers de leur dernière victoire. On dirait que cette réforme, personne ne l’a vraiment voulue, en tout cas pas au sommet de l’Etat. Elle est arrivée toute seule, devenant opérationnelle vingt-six ans après sa conception par la grâce des tuyaux administratifs et la volonté de technocrates inconnus (une parution au JO du 6 décembre 1990, transcrite dans le Bulletin officiel de l’Education nationale du 26 novembre 2015 et finalement intégrée par les éditeurs pour la rentrée 2016).

Un peu plus de dix ans seront nécessaires au roi de Macédoine, Alexandre III, après qu'il eut soumis la Grèce, pour conquérir l'Asie mineure, l'Egypte et l'Empire perse, étendant son emprise de la Mésopotamie aux frontières de l'Inde. Mais, peu d'années après sa mort, ses successeurs se déchireront et l'empire d'Alexandre s'effondrera.

Un peu plus de dix ans seront nécessaires au roi de Macédoine, Alexandre III, après qu'il eut soumis la Grèce, pour conquérir l'Asie mineure, l'Egypte et l'Empire perse, étendant son emprise de la Mésopotamie aux frontières de l'Inde. Mais, peu d'années après sa mort, ses successeurs se déchireront et l'empire d'Alexandre s'effondrera.

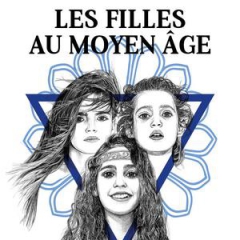

Le film d'Hubert Viel, avec Michael Lonsdale, est un chef-d'œuvre de douceur et de poésie. Il vient rétablir une vérité historique: l'époque médiévale était douce pour les femmes.

Le film d'Hubert Viel, avec Michael Lonsdale, est un chef-d'œuvre de douceur et de poésie. Il vient rétablir une vérité historique: l'époque médiévale était douce pour les femmes. C'est le livre de Régine Pernoud, La Femme au temps des cathédrales, joué par des enfants. Comme l'historienne l'a démontré, le Moyen-Âge était une période bénie pour les femmes. Courtisées, adulées, vénérées comme images de la Vierge Marie, elles y avaient autant de droits que les hommes. Et c'est à partir de la «Renaissance»- qui porte mal son nom- que celles-ci ont commencé à voir leur pouvoir décliner à mesure que grandissait la société bourgeoise. Le film, rythmé par des chants magnifiques, rend merveilleusement l'idée, développée par Pernoud, que c'est le christianisme qui a libéré la femme et lui a donné un statut d'égale de l'homme, alors qu'auparavant elle n'était, notamment sous l'Antiquité, considérée que comme un objet. «C'est un événement décisif qui se produit dans le destin des femmes avec la prédication de l'Évangile. Les paroles du Christ, prêchées par les apôtres à Rome et dans les différentes parties de l'Église, ne comportaient pour la femme aucune mesure de «protection», mais énonçaient de la façon la plus simple et la plus bouleversante l'égalité foncière entre l'homme et la femme», écrit Pernoud.

C'est le livre de Régine Pernoud, La Femme au temps des cathédrales, joué par des enfants. Comme l'historienne l'a démontré, le Moyen-Âge était une période bénie pour les femmes. Courtisées, adulées, vénérées comme images de la Vierge Marie, elles y avaient autant de droits que les hommes. Et c'est à partir de la «Renaissance»- qui porte mal son nom- que celles-ci ont commencé à voir leur pouvoir décliner à mesure que grandissait la société bourgeoise. Le film, rythmé par des chants magnifiques, rend merveilleusement l'idée, développée par Pernoud, que c'est le christianisme qui a libéré la femme et lui a donné un statut d'égale de l'homme, alors qu'auparavant elle n'était, notamment sous l'Antiquité, considérée que comme un objet. «C'est un événement décisif qui se produit dans le destin des femmes avec la prédication de l'Évangile. Les paroles du Christ, prêchées par les apôtres à Rome et dans les différentes parties de l'Église, ne comportaient pour la femme aucune mesure de «protection», mais énonçaient de la façon la plus simple et la plus bouleversante l'égalité foncière entre l'homme et la femme», écrit Pernoud.