Pierre Boutang a été et reste l'un de nos maîtres, comme on eût dit plus volontiers en d'autres temps. Mais un maître au sens de George Steiner, un maître duquel on apprend, mais avec qui l'on dialogue, dans une relation vivante, où parfois s'affirment divergences ou développements. Et à la différence des Maurras, Daudet, Bainville, nombre d'entre nous ont approché, connu, écouté, interrogé un Pierre Boutang de chair et d'os, qualités et défauts confondus. L'excellente recension qui suit du dernier ouvrage de Stéphane Giocanti nous le fait redécouvrir tel qu'en lui-même. Nous la devons à Philitt, un site de réflexion philosophique et culturelle qu'il faut, selon nous, connaître et faire connaître. LFAR

Après une biographie consacrée à Charles Maurras (Flammarion, 2006), Stéphane Giocanti s’attaque à l’un des plus talentueux disciples du maître de l’Action française : Pierre Boutang (Flammarion, 2016). Ce livre nous permet de découvrir un personnage complexe et souvent sous-estimé, de l’étudiant facétieux au philosophe virtuose en passant par le talentueux polémiste.

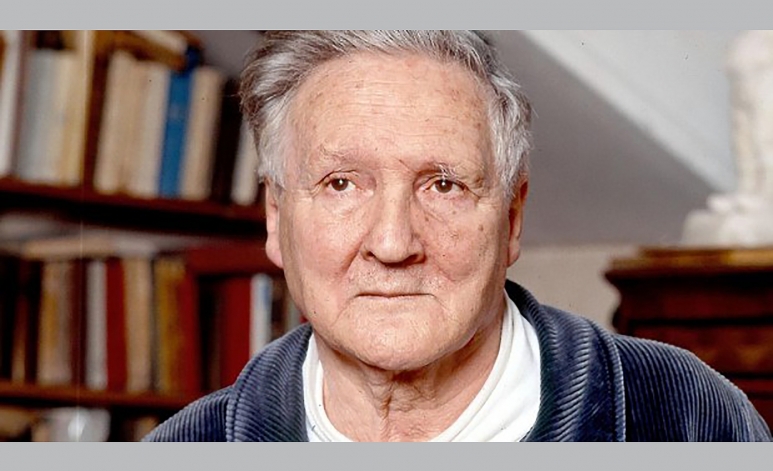

Une des choses qui ravit lorsqu’on évoque le nom de Pierre Boutang, c’est qu’on sait d’emblée – à la différence des intellectuels d’aujourd’hui – qu’on peut le nommer écrivain ou philosophe. Car Boutang, bien qu’il ne soit pas si loin de nous – il meurt le 27 juin 1998 – était incontestablement les deux. Il avait à la fois l’âme d’un poète et celle d’un métaphysicien. Dans sa biographie consacrée à l’auteur d’Ontologie du secret, Stéphane Giocanti dresse le portrait d’un homme dont la complexité déroutera plus d’un lecteur, trop habitué que nous sommes au monolithisme de nos contemporains. D’abord normalien et militant de l’Action française, maréchaliste puis giraudiste pendant la Seconde Guerre mondiale, soutien de De Gaulle dans l’espoir de voir le comte de Paris succéder à ce dernier, disciple de Maurras renonçant petit à petit à son antisémitisme pour finir fervent défenseur d’Israël… Boutang est insaisissable bien que toujours mû par l’idéal monarchique et par son catholicisme.

Jeune, Boutang se distingue par sa beauté, par sa force physique et par sa verve. Ce Rimbaud aux mains de paysan est aussi espiègle que charmeur. Il envoûte ses professeurs autant que ses camarades. Giocanti nous dépeint avec talent cette période de la vie du philosophe. On ressent nettement la tension inhérente chez Boutang entre sa curiosité intellectuelle inépuisable et son tempérament dionysiaque – qui va de ses nombreuses conquêtes à son besoin de faire le coup de poing. Ainsi, il manque d’être exclu de l’école Normale pour avoir réservé un accueil très spécial à Jean Zay qui venait donner une conférence en Sorbonne « Pour répondre à cette personnalité politique, qui en 1924 a comparé le drapeau français à un « torchecul » dans un poème antimilitariste, l’étudiant répand de haut en bas des murs de l’École quantité de papier hygiénique », raconte Giocanti. Mais dans le même temps, Boutang est un élève brillant, lecteur compulsif qui impressionne ses professeurs que sont, entre autres, Vladimir Jankélévitch, Gabriel Marcel et Jean Wahl. « […] il recopie ou commente Nietzsche, Kierkegaard, Hegel, Platon, Pascal, Bergson, rédige toute une dissertation sur le langage, commente l’article que Jean Wahl vient de consacrer à Karl Jaspers dans la Revue de métaphysique et de morale », souligne le biographe.

La vie d’étudiant fut également pour Boutang l’occasion de rencontres décisives : Philippe Ariès, Raoul Girardet – tous deux futurs historiens de renom – Maurice Clavel, qui sera un écrivain et journaliste célèbre, puis celle qui deviendra sa femme, Marie-Claire Canque. Giocanti tient à montrer que, si Boutang est très fidèle en amitié, il l’est moins en amour. Le couple était déjà un petit miracle en soi : lui militant Action française, elle imprégnée d’un humanisme de gauche. Mais Boutang ne peut s’empêcher d’user de son charme sur les femmes. Il multipliera les conquêtes, les trahisons qui seront, en partie, à l’origine d’un de ses ouvrages les plus importants Le Purgatoire, son chemin de croix philosophique. « De son mariage, Boutang dira rétrospectivement qu’il a été heureux autant qu’il était possible », note Giocanti qui veut témoigner de ce pessimisme amoureux propre à Boutang.

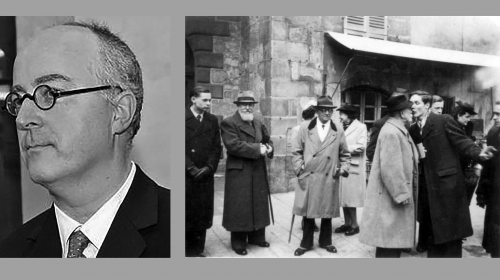

Stéphane Giocanti Boutang parlant à Maurras

S’il faut trouver un défaut au travail remarquable de Giocanti, il concerne le récit de la Seconde Guerre mondiale. L’auteur perd Boutang de vue pour parler en détail de la rivalité entre le général de Gaulle et le général Giraud. Si cette contextualisation a un sens puisque le « maréchaliste » Boutang a choisi le camp de Giraud pendant la guerre avant de célébrer De Gaulle dans les années 60, Giocanti s’éloigne un peu trop de son entreprise biographique pour aller sur le terrain de l’analyse historique. Pendant un chapitre entier, Boutang est un peu délaissé et on ne le retrouve véritablement que quand l’auteur se décide à aborder l’après 1945. On retiendra néanmoins la position complexe de Boutang dans ce conflit. Boutang reste fidèle à Maurras et soutient le maréchal Pétain. Pourtant, il ne se sent pas du tout proche de l’administration de Vichy et abhorre l’esprit de collaboration. Boutang se mobilisera pour faire sortir du camp de Drancy son ancien professeur Jean Wahl qui lui en sera reconnaissant toute sa vie. L’historien Simon Epstein dira de l’auteur d’Ontologie du secret qu’il fut « résistant à sa manière ». En lisant Giocanti, on comprend d’ailleurs que ce n’est pas le « maréchalisme » de Boutang qui lui a posé problème après la guerre mais bien plutôt son giraudisme. Sans doute aurait-il été ministre, comme Malraux, s’il avait rejoint Londres en 1940, dira de lui un ami.

L’avènement d’un philosophe

Boutang a 29 ans quand la guerre se termine. Philosophe royaliste et catholique, il doit ferrailler avec les existentialistes, les structuralistes et les marxistes qui dominent la scène intellectuelle française. Il mènera son combat depuis deux revues qu’il dirigera successivement, Aspects de la France puis La Nation française. Avec ce deuxième titre, Boutang veut donner un nouveau souffle à la pensée monarchique affaiblie depuis la mort de Maurras en 1952. « Le projet est de dépasser ce qui a été tenté à Aspects de la France et de tracer une voie intellectuelle et politique nouvelle. Il s’agit de créer un laboratoire d’idées et un espace de débat, de relever le royalisme politique et doctrinal », précise Giocanti avant d’ajouter que Boutang entendait résumer la ligne éditoriale du journal par une boutade : « Ne pas être trop bête. » Longtemps, cette carrière de polémiste va retarder le destin philosophique de Boutang qui éprouve beaucoup de difficultés à se retirer du monde. Il faudra attendre 1973 – il a alors 57 ans – pour que soit publiée sa thèse Ontologie du secret dans laquelle il a mis toutes ses forces. Ferdinand Alquié salue une « prouesse » tandis que Gabriel Marcel, son vieux maître, évoque un « monument ». De son côté, George Steiner parle d’un « rendez-vous décisif ». « Avec Ontologie du secret, Pierre Boutang s’impose comme un penseur à la fois considérable et singulier. Ce traité, qui est aussi le journal de bord d’une pensée qui se construit, aborde les fondements mêmes de l’ontologie et de la métaphysique, en examinant les articulations entre l’être et le secret », explique Giocanti.

Dès lors, ce Boutang consacré peut envisager de rejoindre la Sorbonne. Il est élu professeur de métaphysique le 12 mars 1976. Mais son passé de militant politique le rattrape et une campagne est lancée pour l’empêcher d’enseigner dans cette prestigieuse université. Jacques Derrida, Pierre Vidal-Naquet, Pierre Bourdieu ou encore Luc Ferry font partie des signataires. Ils mettent en doute le sérieux philosophique de Boutang et lui reprochent d’avoir ressuscité « la presse d’extrême droite ». L’alliance des libéraux, des marxistes et des structuralistes contre le philosophe royaliste et catholique est un échec. Les défenseurs de Boutang sont nombreux, d’Emmanuel Levinas à André Froisard en passant par René Schérer. Avant que François Mitterrand, alors Premier secrétaire du Parti socialiste, ne rappelle : « […] la liberté de nos adversaires n’est-elle pas un peu la nôtre ? » En dernière instance, c’est le talent de professeur de Boutang, sa générosité aussi, qui légitimeront sa place à la Sorbonne. « Pédagogue de la liberté intérieure, Boutang donne aux étudiants l’occasion de rompre avec le conformisme marxiste et freudien ambiants, mais il leur offre surtout la possibilité d’interroger les textes comme ils ne l’ont pu auparavant, avec des recours à l’étymologie, aux comparaisons entre les langues, et des parallèles inattendus qui surgissent pour éclairer une notion, ouvrir un problème… », souligne Giocanti.

Universitaire controversé mais respecté, Boutang pourra enfin se consacrer à l’essentiel : la philosophie. Après Ontologie du secret (1973), c’est Le Purgatoire (1976), Apocalypse du désir (1979) ou encore Maurras, la destinée et l’œuvre (1981) qui contribueront à forger sa réputation de penseur de premier plan. Cent ans après sa naissance, la biographie de Giocanti apparaît comme un hommage nécessaire à cet homme hors du commun qui aura traversé le XXe siècle comme une comète. •

Crédits photo : Rue des Archives/mention obligatoire©Louis Monier

Philitt

Les touristes peuvent envahir la place Saint-Marc et d'invraisemblables navires de croisière, semblables à des immeubles flottants, se profiler sur la lagune, le charme des lieux opère toujours : défiant le temps, écrasant de sa superbe les clichés qui courent à son encontre, Venise reste un des sites les plus saisissants au monde. Ici, dans un décor qu'il ne se lasse pas d'admirer, le visiteur a tout à la fois rendez-vous avec la foi, la politique, la littérature, la fête, la sensualité, la musique, la peinture, le . théâtre, l'opéra, le carnaval ou le cinéma, sans parler de la séduction de l'Italie. Afin de rendre compte de la multiplicité de ces facettes, la collection Bouquins consacre à la ville un livre qui s'inscrit dans une série où figurent Berlin, Istanbul, Lisbonne, New York, Saint-Pétersbourg ou Shanghaï (Histoire, promenades, anthologie et dictionnaire). Ce volume manifeste toutefois la volonté de passer en revue les classiques sans lesquels Venise ne serait plus Venise, mais aussi de mettre en avant des aspects moins connus, plus originaux, plus novateurs. Car la ville n'est pas une belle endormie, prisonnière de son passé : au XXIe siècle, elle demeure, quoi

Les touristes peuvent envahir la place Saint-Marc et d'invraisemblables navires de croisière, semblables à des immeubles flottants, se profiler sur la lagune, le charme des lieux opère toujours : défiant le temps, écrasant de sa superbe les clichés qui courent à son encontre, Venise reste un des sites les plus saisissants au monde. Ici, dans un décor qu'il ne se lasse pas d'admirer, le visiteur a tout à la fois rendez-vous avec la foi, la politique, la littérature, la fête, la sensualité, la musique, la peinture, le . théâtre, l'opéra, le carnaval ou le cinéma, sans parler de la séduction de l'Italie. Afin de rendre compte de la multiplicité de ces facettes, la collection Bouquins consacre à la ville un livre qui s'inscrit dans une série où figurent Berlin, Istanbul, Lisbonne, New York, Saint-Pétersbourg ou Shanghaï (Histoire, promenades, anthologie et dictionnaire). Ce volume manifeste toutefois la volonté de passer en revue les classiques sans lesquels Venise ne serait plus Venise, mais aussi de mettre en avant des aspects moins connus, plus originaux, plus novateurs. Car la ville n'est pas une belle endormie, prisonnière de son passé : au XXIe siècle, elle demeure, quoi

Il est en France un philosophe qui s'oppose à la « ferme des mille vaches » et à la construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, et qui use de sa notoriété médiatique pour dénoncer les conditions indignes de l'élevage productiviste et les absurdités de la course à la bétonnisation aéroportuaire et mondialiste : en somme, certains, à cette rapide description, pourraient croire qu'il était, au regard de ces combats qu'il est l'un des seuls intellectuels français à assumer publiquement en France, le bienvenu sur cette place de la « Nuit debout » contestatrice de tant de scandales environnementaux et sociaux... Et pourtant ! Après quelques dizaines de minutes passées à écouter les intervenants des débats, Alain Finkielkraut en a été chassé comme un malpropre par quelques extrémistes qui, le plus souvent, n'ont même pas pris le temps de le lire, se contentant de quelques slogans et arguments faciles. Quelle déception, quelle colère peut-on éprouver devant une telle situation absurde et, il faut le dire, éminemment révoltante !

Il est en France un philosophe qui s'oppose à la « ferme des mille vaches » et à la construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, et qui use de sa notoriété médiatique pour dénoncer les conditions indignes de l'élevage productiviste et les absurdités de la course à la bétonnisation aéroportuaire et mondialiste : en somme, certains, à cette rapide description, pourraient croire qu'il était, au regard de ces combats qu'il est l'un des seuls intellectuels français à assumer publiquement en France, le bienvenu sur cette place de la « Nuit debout » contestatrice de tant de scandales environnementaux et sociaux... Et pourtant ! Après quelques dizaines de minutes passées à écouter les intervenants des débats, Alain Finkielkraut en a été chassé comme un malpropre par quelques extrémistes qui, le plus souvent, n'ont même pas pris le temps de le lire, se contentant de quelques slogans et arguments faciles. Quelle déception, quelle colère peut-on éprouver devant une telle situation absurde et, il faut le dire, éminemment révoltante !

Lorsqu'on évoque la cour des rois de France, on pense à Louis XIV ou Louis XV à Versailles, plus rarement aux Valois au Louvre ou dans un château de la Loire, presque jamais à ce qui s'est passé après la Révolution. Or Louis XVI (même après les journées d'octobre 1789), Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe ont eu une cour, de même que Napoléon Ier et Napoléon III. C'est le sujet étudié par un jeune historien, Charles-Eloi Vial, conservateur à la Bibliothèque nationale de France où il est chargé des manuscrits modernes et contemporains. Son ouvrage, appuyé sur de patientes recherches dans les archives et sur une bibliographie impressionnante, est un modèle car l'auteur fait partie de ces nouveaux universitaires qui ont compris, contrairement à tant de leurs prédécesseurs, qu'il ne sert à rien d'écrire dans un style austère : les lecteurs d'aujourd'hui étant pressés, les ennuyer, c'est s'exposer à ce qu'ils abandonnent définitivement leur livre.

Lorsqu'on évoque la cour des rois de France, on pense à Louis XIV ou Louis XV à Versailles, plus rarement aux Valois au Louvre ou dans un château de la Loire, presque jamais à ce qui s'est passé après la Révolution. Or Louis XVI (même après les journées d'octobre 1789), Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe ont eu une cour, de même que Napoléon Ier et Napoléon III. C'est le sujet étudié par un jeune historien, Charles-Eloi Vial, conservateur à la Bibliothèque nationale de France où il est chargé des manuscrits modernes et contemporains. Son ouvrage, appuyé sur de patientes recherches dans les archives et sur une bibliographie impressionnante, est un modèle car l'auteur fait partie de ces nouveaux universitaires qui ont compris, contrairement à tant de leurs prédécesseurs, qu'il ne sert à rien d'écrire dans un style austère : les lecteurs d'aujourd'hui étant pressés, les ennuyer, c'est s'exposer à ce qu'ils abandonnent définitivement leur livre.

En principe, c’est le Phénix qui renaît de ses cendres; mais à Mohamédia, ex-Fédala, à 25 km de Casa, c’est le Sphinx qui vient de ressusciter. Oh ! n’ayez crainte, Mesdames et Messieurs des ligues de vertu, l’ancien plus fameux — quel mot utiliser ? Bordel, maison de passe, lupanar, maison de tolérance, etc …, je laisse le lecteur choisir. L’enseigne défunte, qui attira jadis tant de « fines braguettes » à Fédala, a bien ressuscité, sous son nom d’origine, mais en tant que respectable « maison d’hôtes », tout ce qu’il y a de plus bon chic-bon genre, un hôtel-restaurant soigné pour couples en règle, pour familles honnêtes et bien sûr, ayant des moyens.

En principe, c’est le Phénix qui renaît de ses cendres; mais à Mohamédia, ex-Fédala, à 25 km de Casa, c’est le Sphinx qui vient de ressusciter. Oh ! n’ayez crainte, Mesdames et Messieurs des ligues de vertu, l’ancien plus fameux — quel mot utiliser ? Bordel, maison de passe, lupanar, maison de tolérance, etc …, je laisse le lecteur choisir. L’enseigne défunte, qui attira jadis tant de « fines braguettes » à Fédala, a bien ressuscité, sous son nom d’origine, mais en tant que respectable « maison d’hôtes », tout ce qu’il y a de plus bon chic-bon genre, un hôtel-restaurant soigné pour couples en règle, pour familles honnêtes et bien sûr, ayant des moyens.

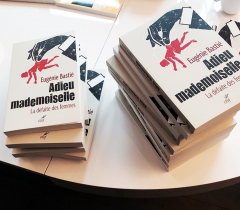

Tout a été déjà écrit. Chaque nouvelle génération doit affronter cette loi d'airain. Et il faut un mélange d'audace et de présomption pour ajouter quand même son propre texte sur la pile. Eugénie Bastié ne manque ni de l'une ni de l'autre. Cette jeune femme a donc choisi d'inscrire son nom sur la liste - déjà longue - des féministes critiques. La tâche est aisée : les femmes peuvent seules critiquer le féminisme - mais la voie est encombrée : de l'inconvénient d'être née à la fin du XXe siècle.

Tout a été déjà écrit. Chaque nouvelle génération doit affronter cette loi d'airain. Et il faut un mélange d'audace et de présomption pour ajouter quand même son propre texte sur la pile. Eugénie Bastié ne manque ni de l'une ni de l'autre. Cette jeune femme a donc choisi d'inscrire son nom sur la liste - déjà longue - des féministes critiques. La tâche est aisée : les femmes peuvent seules critiquer le féminisme - mais la voie est encombrée : de l'inconvénient d'être née à la fin du XXe siècle. Notre auteur touche juste lorsqu'elle pointe: « Le féminisme est devenu le refuge du nouvel ordre moral » ; mais elle ignore qu'il en a toujours été ainsi. Elle vante la féministe à l'ancienne George Sand ; mais on lui rappellera ce qu'en disait Baudelaire : « La femme Sand est le Prudhomme de l'immoralité. Elle a toujours été moraliste. Seulement elle faisait autrefois de la contre-morale. » Elle compare les obsessions grammaticales des féministes à la « novlangue » dans 1984 d'Orwell ; mais les femmes savantes de Molière contrôlaient déjà le langage de ces malotrus de mâles. « J'entends le rire de Beauvoir, et c'est à lui que je dédie ces pages », nous avait-elle lancé en guise de défi au début de son livre. À la fin, malgré ses tentatives talentueuses et culottées, elle a perdu son pari ; et j'entends le rire de Molière, le rire de Baudelaire, le rire de Bossuet, et son fameux rire de Dieu qui rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes ; et c'est à eux que je dédie cet article.

Notre auteur touche juste lorsqu'elle pointe: « Le féminisme est devenu le refuge du nouvel ordre moral » ; mais elle ignore qu'il en a toujours été ainsi. Elle vante la féministe à l'ancienne George Sand ; mais on lui rappellera ce qu'en disait Baudelaire : « La femme Sand est le Prudhomme de l'immoralité. Elle a toujours été moraliste. Seulement elle faisait autrefois de la contre-morale. » Elle compare les obsessions grammaticales des féministes à la « novlangue » dans 1984 d'Orwell ; mais les femmes savantes de Molière contrôlaient déjà le langage de ces malotrus de mâles. « J'entends le rire de Beauvoir, et c'est à lui que je dédie ces pages », nous avait-elle lancé en guise de défi au début de son livre. À la fin, malgré ses tentatives talentueuses et culottées, elle a perdu son pari ; et j'entends le rire de Molière, le rire de Baudelaire, le rire de Bossuet, et son fameux rire de Dieu qui rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes ; et c'est à eux que je dédie cet article.

Deux siècles et demi après son inauguration, l’agrégation est plus que jamais dans la ligne de mire d’une administration égalitariste.

Deux siècles et demi après son inauguration, l’agrégation est plus que jamais dans la ligne de mire d’une administration égalitariste.

Ivan Rioufol, plume bien connue des colonnes du Figaro, revient avec un nouvel essai après De l’urgence d’être réactionnaire en 2012. Le titre, La guerre civile qui vient, est aussi provocateur que le précédent. Là encore, pour l’auteur, il y a urgence : la France – comme l’Europe – est face à un péril comme elle n’en a plus connu depuis longtemps : celui de l’islam radical, le « totalitarisme du XXIe siècle ». Les récents attentats ayant rythmé l’actualité, en France, depuis l’affaire Merah en 2012 jusqu’à ceux de novembre 2015, n’en sont, pourtant, que la sanglante partie émergée.

Ivan Rioufol, plume bien connue des colonnes du Figaro, revient avec un nouvel essai après De l’urgence d’être réactionnaire en 2012. Le titre, La guerre civile qui vient, est aussi provocateur que le précédent. Là encore, pour l’auteur, il y a urgence : la France – comme l’Europe – est face à un péril comme elle n’en a plus connu depuis longtemps : celui de l’islam radical, le « totalitarisme du XXIe siècle ». Les récents attentats ayant rythmé l’actualité, en France, depuis l’affaire Merah en 2012 jusqu’à ceux de novembre 2015, n’en sont, pourtant, que la sanglante partie émergée.

Depuis 1870 et l'instauration de la République en France, la Révolution a plutôt bonne presse. Le mot lui-même est synonyme universel de progrès, de nécessité, d'avancée, qu'il concerne un nouveau médicament, la mécanisation des outils agricoles ou les régimes alimentaires. Politiquement, il sonne comme une promesse d'avenir radieux : même le maréchal Pétain, instituant pourtant un régime aux accents résolument contre-révolutionnaires, se sentit obligé de reprendre le terme, invitant la France à se lancer dans une « Révolution nationale ». Et nous ne parlons pas d'Hitler et de sa « révolution nationale-socialiste »… Quant à l'événement lui-même, bien que Lénine, Trotski, Mao, Pol Pot et quelques autres dictateurs sanguinaires s'en fussent réclamés à corps et à cris (surtout ceux de leurs millions de victimes), il n'en garde pas moins, dans les livres d'Histoire comme dans la classe politique ou médiatique dominante, auréolé d'un prestige certain. 1789, c'est neuf, donc c'est bien.

Depuis 1870 et l'instauration de la République en France, la Révolution a plutôt bonne presse. Le mot lui-même est synonyme universel de progrès, de nécessité, d'avancée, qu'il concerne un nouveau médicament, la mécanisation des outils agricoles ou les régimes alimentaires. Politiquement, il sonne comme une promesse d'avenir radieux : même le maréchal Pétain, instituant pourtant un régime aux accents résolument contre-révolutionnaires, se sentit obligé de reprendre le terme, invitant la France à se lancer dans une « Révolution nationale ». Et nous ne parlons pas d'Hitler et de sa « révolution nationale-socialiste »… Quant à l'événement lui-même, bien que Lénine, Trotski, Mao, Pol Pot et quelques autres dictateurs sanguinaires s'en fussent réclamés à corps et à cris (surtout ceux de leurs millions de victimes), il n'en garde pas moins, dans les livres d'Histoire comme dans la classe politique ou médiatique dominante, auréolé d'un prestige certain. 1789, c'est neuf, donc c'est bien.

Ils étaient venus, ils étaient tous là à Saint-Germain-des-Prés ce samedi 26 mars pour honorer un couple de grands résistants en inaugurant la place Mireille-et-Jacques-Renouvin : le maire de Paris Anne Hidalgo, le député frondeur Pascal Cherki, l’adjointe communiste Catherine Vieu-Charier et le maire LR du 6e arrondissement Jean-Pierre Lecoq. Quelque 250 quidams, parmi lesquels des militants d’Action française, des membres de la Nouvelle Action royaliste fondée par Bertrand Renouvin, mais aussi Gabriel Matzneff et Lorànt Deutsch côté people, vibraient au son du Chant des partisans.

Ils étaient venus, ils étaient tous là à Saint-Germain-des-Prés ce samedi 26 mars pour honorer un couple de grands résistants en inaugurant la place Mireille-et-Jacques-Renouvin : le maire de Paris Anne Hidalgo, le député frondeur Pascal Cherki, l’adjointe communiste Catherine Vieu-Charier et le maire LR du 6e arrondissement Jean-Pierre Lecoq. Quelque 250 quidams, parmi lesquels des militants d’Action française, des membres de la Nouvelle Action royaliste fondée par Bertrand Renouvin, mais aussi Gabriel Matzneff et Lorànt Deutsch côté people, vibraient au son du Chant des partisans.

Avec ce premier livre, qui a justement failli s’appeler La Défaite des femmes, la jeune et talentueuse journaliste s’en prend à la « misère du néoféminisme contemporain » et accuse « l’idéologie postmoderne » de travailler « à la défaite des femmes ». La thèse : alors que l’égalité des droits est actée, que le contrôle de la fécondité est acquis, que la parité a été rendue obligatoire, « les nouvelles ayatollettes entendent poursuivre sans fin le combat, et lutter sans relâche pour un monde déjà advenu. Quitte, pour exister, à promouvoir les pires cauchemars d’Orwell ».

Avec ce premier livre, qui a justement failli s’appeler La Défaite des femmes, la jeune et talentueuse journaliste s’en prend à la « misère du néoféminisme contemporain » et accuse « l’idéologie postmoderne » de travailler « à la défaite des femmes ». La thèse : alors que l’égalité des droits est actée, que le contrôle de la fécondité est acquis, que la parité a été rendue obligatoire, « les nouvelles ayatollettes entendent poursuivre sans fin le combat, et lutter sans relâche pour un monde déjà advenu. Quitte, pour exister, à promouvoir les pires cauchemars d’Orwell ».

Journaliste, résistant, scénariste, reporter de guerre et romancier, Joseph Kessel fut un aventurier au sens noble du terme. Il a écrit de très belles œuvres comme Le Lion, L’Armée des Ombres et bien évidemment Les Cavaliers (en 1967), que lui a inspiré un long reportage en Afghanistan.

Journaliste, résistant, scénariste, reporter de guerre et romancier, Joseph Kessel fut un aventurier au sens noble du terme. Il a écrit de très belles œuvres comme Le Lion, L’Armée des Ombres et bien évidemment Les Cavaliers (en 1967), que lui a inspiré un long reportage en Afghanistan.