Société • Pokémon Go : quand l'Empire du Rien contre-attaque

Par François-Xavier Ajavon

Le lancement du nouveau jeu géolocalisé de Nintendo connaît une ampleur planétaire. Pour François-Xavier Ajavon [Figarovox, 13.07], quand des multitudes se mettent à chasser frénétiquement des Pokémon virtuels, une réalité s'impose : le Rien a triomphé. Un rien démocratique ? LFAR

A quelques encablures du chassé-croisé des juilletistes et des aoûtiens, en pleine torpeur estivale, tandis que les Français dilapident leurs congés payés sur des plages surpeuplées pleines de touristes allemands en short, alors qu'un ennui palpable gagne toutes les rédactions, une information de premier plan est tombée sur les téléscripteurs du monde entier : l'humain vient enfin d'accéder à un plein accomplissement intellectuel grâce à un jeu : Pokémon Go. A l'heure où j'écris ces lignes seuls le Pape François, Elvis Presley et Michel Rocard ne se sont pas encore exprimés sur cette révolution dans la mutation de l'humain, créature animale déjà élaborée, vers encore plus de sophistication. La plupart de ceux qui ont une certaine mémoire des choses de la vie se souviennent de la précédente vague de Pokémon-mania qui avait envahi les cours de récréation hexagonale ; cette résurgence ne peut que nous rappeler les heures les plus sombres de notre Histoire. Alors de quoi s'agit-il ? D'une application ludique développée par Nintendo pour les Smartphones, exploitant leurs capacités de géolocalisation et leurs caméras intégrées, permettant d'incruster les Pokémons dans l'environnement des joueurs. Le but est, comme à l'époque de leur lancement il y a 20 ans, sous Alain Juppé, de les capturer et de les dresser. Au fil de leurs déambulations dans la ville, téléphones en mains, les joueurs se livrent donc à une « chasse » aux Pokémons virtuels. Il n'en fallait pas moins pour que des titres terrifiants surgissent dans la presse, avec des mots du type : « engouement planétaire », « folie », « buzz », « fureur », « frénésie », l'action Nintendo « s'envole » et bien entendu l'imparable « phénomène de société »… On a demandé leur avis à des psychologues, des sociologues, des experts de toute sorte. Hollywood songe à faire un film sur le sujet. Et naturellement on a tiré le signal d'alarme sur les périls auxquels s'exposent les joueurs, on a fait jouer le principe de précaution… A l'instar de la pratique de la perche à selfies, la chasse aux Pokémon n'est pas sans risque : elle peut en effet entraîner les participants le long de routes ou de voies ferrées, et la presse américaine signale déjà des cas de blessés. La radio-télévision belge a solennellement mis en garde la population du royaume au sujet des risques que présente la traque des Pokémons en voiture. Les autorités françaises n'ont pas tardé à se saisir officiellement du dossier ; face au risque de bousculade, de mouvement de foule, d'émeute, de Nuit debout ou de tout autre débordement, un rassemblement qui devait regrouper plus de 3000 personnes au Jardin du Luxembourg a été interdit par la Préfecture de Police de Paris. Et comme le moderne vit dans une société sans Histoire, plusieurs points de rencontre de chasseurs de Pokémons se sont trouvés dans le mémorial de l'Holocauste, à Washington. « Il est inapproprié de jouer à Pokémon GO dans ce musée, qui est un mémorial aux victimes du nazisme », a déclaré l'un des responsables des lieux. Des zombies, portables en mains, arpentent - le regard hébété - musées, lieux de culte, et hôpitaux. On sait encore peu de choses de leur vie intérieure. On ne sait pas vraiment s'ils sont heureux. L'histoire dira s'ils finiront eux-mêmes par devenir aussi virtuels que le monde qu'ils adulent. Ils auront, quoi qu'il en soit, occupé leur temps. Un bel exercice pour l'examen d'entrée à l'ENA serait de faire écrire aux futurs élèves une note expliquant ce prodigieux progrès de l'humanité - l'un des plus décisifs après le moteur à explosion et le Gin tonic - au Préfet Poubelle par exemple, ou à un quelconque type né au XIXème siècle.

A quelques encablures du chassé-croisé des juilletistes et des aoûtiens, en pleine torpeur estivale, tandis que les Français dilapident leurs congés payés sur des plages surpeuplées pleines de touristes allemands en short, alors qu'un ennui palpable gagne toutes les rédactions, une information de premier plan est tombée sur les téléscripteurs du monde entier : l'humain vient enfin d'accéder à un plein accomplissement intellectuel grâce à un jeu : Pokémon Go. A l'heure où j'écris ces lignes seuls le Pape François, Elvis Presley et Michel Rocard ne se sont pas encore exprimés sur cette révolution dans la mutation de l'humain, créature animale déjà élaborée, vers encore plus de sophistication. La plupart de ceux qui ont une certaine mémoire des choses de la vie se souviennent de la précédente vague de Pokémon-mania qui avait envahi les cours de récréation hexagonale ; cette résurgence ne peut que nous rappeler les heures les plus sombres de notre Histoire. Alors de quoi s'agit-il ? D'une application ludique développée par Nintendo pour les Smartphones, exploitant leurs capacités de géolocalisation et leurs caméras intégrées, permettant d'incruster les Pokémons dans l'environnement des joueurs. Le but est, comme à l'époque de leur lancement il y a 20 ans, sous Alain Juppé, de les capturer et de les dresser. Au fil de leurs déambulations dans la ville, téléphones en mains, les joueurs se livrent donc à une « chasse » aux Pokémons virtuels. Il n'en fallait pas moins pour que des titres terrifiants surgissent dans la presse, avec des mots du type : « engouement planétaire », « folie », « buzz », « fureur », « frénésie », l'action Nintendo « s'envole » et bien entendu l'imparable « phénomène de société »… On a demandé leur avis à des psychologues, des sociologues, des experts de toute sorte. Hollywood songe à faire un film sur le sujet. Et naturellement on a tiré le signal d'alarme sur les périls auxquels s'exposent les joueurs, on a fait jouer le principe de précaution… A l'instar de la pratique de la perche à selfies, la chasse aux Pokémon n'est pas sans risque : elle peut en effet entraîner les participants le long de routes ou de voies ferrées, et la presse américaine signale déjà des cas de blessés. La radio-télévision belge a solennellement mis en garde la population du royaume au sujet des risques que présente la traque des Pokémons en voiture. Les autorités françaises n'ont pas tardé à se saisir officiellement du dossier ; face au risque de bousculade, de mouvement de foule, d'émeute, de Nuit debout ou de tout autre débordement, un rassemblement qui devait regrouper plus de 3000 personnes au Jardin du Luxembourg a été interdit par la Préfecture de Police de Paris. Et comme le moderne vit dans une société sans Histoire, plusieurs points de rencontre de chasseurs de Pokémons se sont trouvés dans le mémorial de l'Holocauste, à Washington. « Il est inapproprié de jouer à Pokémon GO dans ce musée, qui est un mémorial aux victimes du nazisme », a déclaré l'un des responsables des lieux. Des zombies, portables en mains, arpentent - le regard hébété - musées, lieux de culte, et hôpitaux. On sait encore peu de choses de leur vie intérieure. On ne sait pas vraiment s'ils sont heureux. L'histoire dira s'ils finiront eux-mêmes par devenir aussi virtuels que le monde qu'ils adulent. Ils auront, quoi qu'il en soit, occupé leur temps. Un bel exercice pour l'examen d'entrée à l'ENA serait de faire écrire aux futurs élèves une note expliquant ce prodigieux progrès de l'humanité - l'un des plus décisifs après le moteur à explosion et le Gin tonic - au Préfet Poubelle par exemple, ou à un quelconque type né au XIXème siècle.

Résumons la situation : la fin de l'Euro de football a laissé un tel vide que l'actualité s'en trouve ainsi dominée par Emmanuel Macron, Jean-Marc Morandini, le coiffeur de François Hollande et les Pokémons. (Quatre noms désignant d'ailleurs la même chose : le grand Rien). C'est triste. Vivement le siècle prochain. •

François-Xavier Ajavon est docteur en philosophie, chroniqueur dans Causeur.

Tandis que certains nostalgiques de la dictature robespierriste réclament des rues de Paris au nom de l'artisan de la Grande Terreur révolutionnaire, la France pèche toujours par l'absence de la moindre statuette, la moindre venelle, le moindre édifice au nom du général Mihailović. Cette indifférence relève d'une grande injustice dont l'écrivain français Michel Déon s'émouvait déjà il y a 70 ans, le jour même de l'exécution à Belgrade du résistant antinazi et anticommuniste serbe, le 17 juillet 1946 : « On peut penser ce qu'on veut de celui qui fut le premier des maquisards, mais l'ignoble est précisément que personne n'en pense rien. (…) Le monde s'en fout. Eh bien, moi je me fous de ce monde ».

Tandis que certains nostalgiques de la dictature robespierriste réclament des rues de Paris au nom de l'artisan de la Grande Terreur révolutionnaire, la France pèche toujours par l'absence de la moindre statuette, la moindre venelle, le moindre édifice au nom du général Mihailović. Cette indifférence relève d'une grande injustice dont l'écrivain français Michel Déon s'émouvait déjà il y a 70 ans, le jour même de l'exécution à Belgrade du résistant antinazi et anticommuniste serbe, le 17 juillet 1946 : « On peut penser ce qu'on veut de celui qui fut le premier des maquisards, mais l'ignoble est précisément que personne n'en pense rien. (…) Le monde s'en fout. Eh bien, moi je me fous de ce monde ».

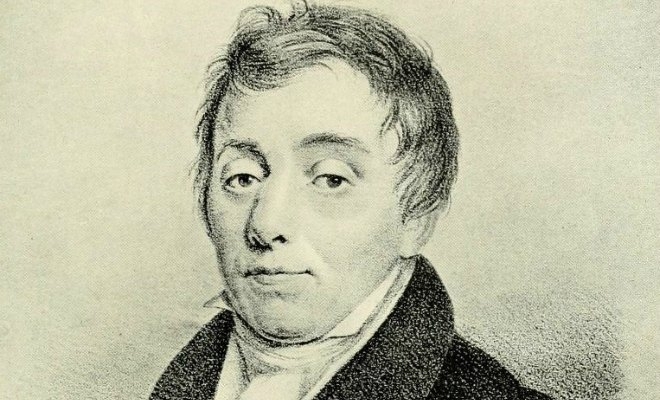

L'engagement régionaliste d'Amouretti se concrétisa davantage avec la Déclaration des Félibres Fédéralistes du 22 février 1892, co-rédigée avec le jeune Charles Maurras, Amouretti pouvant être considéré, à bon droit, comme «

L'engagement régionaliste d'Amouretti se concrétisa davantage avec la Déclaration des Félibres Fédéralistes du 22 février 1892, co-rédigée avec le jeune Charles Maurras, Amouretti pouvant être considéré, à bon droit, comme «

On ne résume ni ne commente en quelques lignes qui se doivent d'être brèves un brillantissime entretien de 50 minutes entre Alain Finkielkraut et Régis Debray*, où sont évoquées en profondeur les vraies questions, les questions essentielles qui se posent à la société contemporaine, dont la France, l'Europe, et, au sens ancien, à l'Occident. Si on a le temps, le goût et le courage, on écoute. Faute de quoi, il sera difficile d'émettre sur les idées et les combats de ces deux intellectuels de haute volée, des jugements autorisés.

On ne résume ni ne commente en quelques lignes qui se doivent d'être brèves un brillantissime entretien de 50 minutes entre Alain Finkielkraut et Régis Debray*, où sont évoquées en profondeur les vraies questions, les questions essentielles qui se posent à la société contemporaine, dont la France, l'Europe, et, au sens ancien, à l'Occident. Si on a le temps, le goût et le courage, on écoute. Faute de quoi, il sera difficile d'émettre sur les idées et les combats de ces deux intellectuels de haute volée, des jugements autorisés.

Aucun doute à ce sujet : avec son style clair, pur, à la fois classique et moderne, Jean Genet (1910-1986) est une des très grandes plumes françaises du XXe siècle, comparable seulement à quelques rares autres géants du style tels Paul Morand, Henri de Montherlant, André Gide ou François Mauriac. Son « Journal du voleur » (1946 et 1949) est un des joyaux de la littérature française paraissant tombé du ciel tout armé ou bien né d'un coup de baguette magique… Le dur labeur d'écriture qu'implique un tel livre ne se sent à aucun moment, contrairement à tant de « chefs-d’œuvre » laborieux, croulant sous prix et gros tirages.

Aucun doute à ce sujet : avec son style clair, pur, à la fois classique et moderne, Jean Genet (1910-1986) est une des très grandes plumes françaises du XXe siècle, comparable seulement à quelques rares autres géants du style tels Paul Morand, Henri de Montherlant, André Gide ou François Mauriac. Son « Journal du voleur » (1946 et 1949) est un des joyaux de la littérature française paraissant tombé du ciel tout armé ou bien né d'un coup de baguette magique… Le dur labeur d'écriture qu'implique un tel livre ne se sent à aucun moment, contrairement à tant de « chefs-d’œuvre » laborieux, croulant sous prix et gros tirages.

Les Basques constituent, en effet, une population autochtone pré-indoeuropéenne, remontant au néolithique, implantée principalement au Sud-ouest de la France et au Nord de l’Espagne, dans le Pays Basque, précisément. Et l

Les Basques constituent, en effet, une population autochtone pré-indoeuropéenne, remontant au néolithique, implantée principalement au Sud-ouest de la France et au Nord de l’Espagne, dans le Pays Basque, précisément. Et l

C’est le 14 juillet. La fête nationale de la France. Un pays magnifique, qui a marqué pour le mieux l’histoire de l’humanité.

C’est le 14 juillet. La fête nationale de la France. Un pays magnifique, qui a marqué pour le mieux l’histoire de l’humanité.

Le conseil municipal de Thionville en Lorraine a décidé de changer la dénomination de la place du Marché située au centre de la ville, et de la nommer dorénavant « Place Anne Grommerch », du nom du député du lieu, décédée en avril dernier après avoir été maire de 2015 à 2016. Et ce, contre l’avis d’une grande partie des habitants de cette ancienne cité, qui se sont mobilisés pour refuser cette modification arbitraire. En effet, cette place se nomme ainsi depuis sa construction, à l’époque où Thionville était terre d’Empire, et les pouvoirs successifs à travers les annexions depuis 1559 ont conservé cette appellation, symbole d’identité et de permanence de cette ancienne commune foraine.

Le conseil municipal de Thionville en Lorraine a décidé de changer la dénomination de la place du Marché située au centre de la ville, et de la nommer dorénavant « Place Anne Grommerch », du nom du député du lieu, décédée en avril dernier après avoir été maire de 2015 à 2016. Et ce, contre l’avis d’une grande partie des habitants de cette ancienne cité, qui se sont mobilisés pour refuser cette modification arbitraire. En effet, cette place se nomme ainsi depuis sa construction, à l’époque où Thionville était terre d’Empire, et les pouvoirs successifs à travers les annexions depuis 1559 ont conservé cette appellation, symbole d’identité et de permanence de cette ancienne commune foraine.

Washington (Français malgré son patronyme), Ziem, Lazergues, Crapelet, Chabaud, Rochegrosse, Pascal et bien sûr aussi Léon Cauvy (1874-1933) et son « Marché à Marrakech » ou Henri Pontoy (1888-1969) et son « Marché au Maroc ». Pendant que supporteurs anglais ou russes, commençaient, torse nu et cannette en main, à s'insulter et s'étriper sur les quais du Vieux-Port de Marseille, à l'ombre de la proche cathédrale néo-byzantine voisine, quelques amateurs essayaient, eux, d'oublier un peu l'agitation extérieure en se penchant sur les œuvres orientalistes des peintres précités, magnifiquement mises en valeur dans le long mais discret bâtiment moderne, inséré entre la colline du Panier et la Méditerranée.

Washington (Français malgré son patronyme), Ziem, Lazergues, Crapelet, Chabaud, Rochegrosse, Pascal et bien sûr aussi Léon Cauvy (1874-1933) et son « Marché à Marrakech » ou Henri Pontoy (1888-1969) et son « Marché au Maroc ». Pendant que supporteurs anglais ou russes, commençaient, torse nu et cannette en main, à s'insulter et s'étriper sur les quais du Vieux-Port de Marseille, à l'ombre de la proche cathédrale néo-byzantine voisine, quelques amateurs essayaient, eux, d'oublier un peu l'agitation extérieure en se penchant sur les œuvres orientalistes des peintres précités, magnifiquement mises en valeur dans le long mais discret bâtiment moderne, inséré entre la colline du Panier et la Méditerranée.

« Quelle haine, quelle rage de la part des européistes. Merci, mes chers amis, de montrer votre vrai visage. Au lendemain du Brexit, j’avais fait une conférence de presse en disant aux Français : écoutez-les bien, regardez-les bien dans les jours qui viennent et vous verrez, alors, le vrai visage de l’Union européenne et de ses défenseurs. » C’est par ces paroles que Marine Le Pen s’adressait à ses collègues du Parlement européen mardi 5 juillet.

« Quelle haine, quelle rage de la part des européistes. Merci, mes chers amis, de montrer votre vrai visage. Au lendemain du Brexit, j’avais fait une conférence de presse en disant aux Français : écoutez-les bien, regardez-les bien dans les jours qui viennent et vous verrez, alors, le vrai visage de l’Union européenne et de ses défenseurs. » C’est par ces paroles que Marine Le Pen s’adressait à ses collègues du Parlement européen mardi 5 juillet. Tout comme Rivarol (le style en moins), Cohn-Bendit n’a jamais fait dans la nuance, et enchaîner sur la faute du peuple britannique, après cette évocation du nazisme, il fallait quand même oser : « Et quand les Anglais savent qu’ils se sont trompés, le peuple anglais a voté à 52 % pour le Brexit, maintenant 10 à 20 % des Brexitiens, ils le regrettent. Donc, faisons attention avec ces arguments d’un Montebourg complètement crétin contre les peuples… »

Tout comme Rivarol (le style en moins), Cohn-Bendit n’a jamais fait dans la nuance, et enchaîner sur la faute du peuple britannique, après cette évocation du nazisme, il fallait quand même oser : « Et quand les Anglais savent qu’ils se sont trompés, le peuple anglais a voté à 52 % pour le Brexit, maintenant 10 à 20 % des Brexitiens, ils le regrettent. Donc, faisons attention avec ces arguments d’un Montebourg complètement crétin contre les peuples… »